科技民刊精選

科技民刊精選

基于五個原子量子比特的量子計算機

Nature封面:離子阱,展示了組成射頻Paul阱電極的四個刀片;Paul阱囚禁了可光尋址的線性離子鏈。Nature雜志第7614期封面文章報道了可編程的小型量子計算機。在一些領域中,人們正翹首期盼功能性量子計算機的誕生。例如,在模擬化學反應或大數因數分解等問題中,量子計算機的表現將超越任何經典計算機。雖然人們已在小型量子計算機上運行過一些算法,但迄今為止,人們還未能設計出無需改變硬件而可以輕松重構、編譯不同算法的可編程量子計算機。在本期《自然》雜志中,Shantanu Debnath等展示了一個可編程的小型量子計算機,用五個囚禁原子離子充當量子比特。原則上,這種結構可擴展至更多量子比特。

皮層多模態分區

Nature封面:人大腦連接組項目中人類大腦左半球膨脹表面的多模態皮層分區(1.0版)。Nature雜志第7615期封面文章報道皮層最新研究進展。神經學家一直試圖將人類大腦皮層劃分為不同的解剖學分區和功能分區,這類腦圖一般都是“模糊不清”的。David Van Essen等整合了從210名健康受試者身上收集到的多模態成像數據,繪制出了更為普適的全新大腦皮層分區圖,并且在另外239名受試者身上進行了了驗證。作者將每個大腦半球分為了180個分區(其中97個是此前未知的),并運用機器學習分類器在新受試者、甚至分區不典型的個體身上自動識別這些分區。這項可免費獲取的資源將在眾多領域提高人類大腦結構與功能研究的精確度與普適性。

六萬人外顯子組測序

Nature封面:總共60,706人的蛋白編碼的遺傳變化分析。Nature雜志第7616期封面文章報道了人類外顯子組測序的最新進展。參與人類外顯子組整合數據庫(ExAC)項目的Daniel MacArthur及同事生成并分析了來自60,706位被試者的高質量外顯子組測序數據,這些被試者來自于不同的地理人口系譜。這一研究是迄今為止對人類蛋白編碼遺傳變異最為全面的記錄,對于低頻蛋白編碼變體的分析,其分辨率也是前所未有的。這一記錄可公開獲取,是一筆珍貴的基因組公開資源和參照數據,將有助于對遺傳變異體和疾病致病性進行分類。

比鄰之星

Nature封面:比鄰星(Proxima Centauri)及其行星比鄰星b的藝術再現,圖中最亮的兩顆恒星分別是半人馬座阿爾法星A和B。Nature雜志第7617期封面文章報道了新的圍繞附近恒星運轉、溫暖的類地行星。研究人員分析了此前用歐洲南方天文臺(ESO)設備收集的多普勒數據,發現有一顆最小只有1.3倍地球質量的小行星圍繞比鄰星(距太陽最近的恒星)運行。該行星被稱作比鄰星b,接近比鄰星軌道,公轉周期約為11.2天。比鄰星b的平衡溫度可使水在其表面保持液態,但目前其表面是否存在水、水的成分為何尚不清楚;比鄰星b的X射線通量高于地球,因此隨著時間推移,可能會形成與地球大氣截然不同的大氣層。

地球上壽命最長的脊椎動物

Science封面:格陵蘭鯊(Greenland Shark)。Science雜志第6300期封面文章報道稱,格陵蘭鯊(Greenland Shark)是體型最大的鯊魚之一,以丑陋的外表和緩慢的動作著稱。它們游弋在北極及北大西洋海域的海底,阿根廷與南極也發現過這種鯊魚。這種兇猛的怪獸實際上是地球上壽命最長的脊椎動物。格陵蘭鯊的壽命至少有四百年,在一百五十歲左右達到性成熟。Julius Nielsen等將放射性碳年代測定技術用于格陵蘭鯊眼睛的晶狀體后,發現格陵蘭鯊的平均壽命至少有272歲。研究中體型最大的兩頭格陵蘭鯊分別有493cm和502cm長,年齡大約為335歲和392歲。有研究提出雌性格陵蘭鯊達到性成熟時長度會超過400cm,那時它們的年齡至少應該為156歲。

免疫細胞和大腦

Science封面:免疫細胞和大腦。Science雜志第6301期封面文章報道了免疫細胞和大腦相關的專刊文章。當前,許多科學家認為免疫細胞和中樞神經系統(central nervous system,CNS)屬于致命的組合,一個經典的例子就是多發性硬化,是以中樞神經系統白質炎性脫髓鞘病變為主要特點的自身免疫病,自身T淋巴細胞影響大腦功能。然而,更多的研究證實免疫細胞和中樞神經系統之間的交流和通訊。免疫系統在許多神經疾病當中扮演關鍵的角色,但是免疫-中樞神經系統的相互作用缺不是那么糟糕。相反,他們之間的相互作用往往起到非常重要的作用。免疫-中樞神經系統的相互作用也許對帶來治療神經系統疾病的成功范例。

地震波有助了解地球內部結構

Science封面:“氣象炸彈”,由遠震激發的S波微震。Science雜志第6302期封面文章報道地球也能“照X光”地震波有助了解地球內部結構。利用日本的一個地震臺陣(seismic array)觀測到了由北大西洋遠端一個強烈風暴所激發出的微震。對震波的進一步研究能夠揭示地球內許多未知的“黑色地帶”。通過對地震震源位置和震波進行物理分析可以更深入地了解地球內部結構。通過“氣象炸彈”風暴激發產生的P波或S波記錄,可以構建高分辨率的地球內部結構圖像,還可以精確地計算出上下地幔之間邊界層的深度。這項研究工作可能最終有助于揭示重要的邊界層的起伏情況,并可能影響到我們對于地幔對流和構造板塊運動的理解。

黎明號飛船抵達谷神星

Science封面:谷神星(Ceres)。Science雜志第6303期封面文報道了對谷神星的新探索,它是一顆矮行星,也是在(位于火星和木星之間)小行星帶中最大的星體。這些來自黎明號飛船(它已經環繞谷神星做軌道運行)的結果揭示,在谷神星上有火山口、裂縫、冰火山及其它地質過程的標記。這些文章共同讓人們對谷神星有了長足的了解,這是一個巖石和冰的世界。研究人員用裝載于黎明號的可見與紅外繪圖光譜儀確定,這些遍布于谷神星的層狀硅酸鹽組成相當一致,但其豐度則各不相同。由于這些礦物需要有水才能形成,因此作者提出,普遍和廣泛的水蝕變過程在該矮行星歷史的某個時候對它造成了影響。

新型B細胞腫瘤抑制劑

中科院合肥物質科學研究院強磁場科學中心研究員劉青松課題組、劉靜課題組研發出新型針對B細胞腫瘤的高選擇性高活性酯質激酶PI3Kδ和Vps34雙重抑制劑——PI3Kδ/V-IN-01,相關結果發表在《癌癥靶點》雜志上。數據顯示中國2015年95%以上的慢性淋巴細胞白血病為B細胞的克隆性增殖,僅不到5%的病例為T細胞表型。PI3Kδ的過量表達與B細胞惡性腫瘤有密切聯系,PI3Kδ參與調節B淋巴細胞的免疫微環境,對這類腫瘤細胞的活化、增殖、生存和遷移起著關鍵作用。研究發現了同時靶向激酶PI3Kδ和Vps34的雙重抑制劑PI3Kδ/V-IN-01,它能夠更強烈抑制腫瘤細胞增殖,尤其是對FLT3-ITD陽性的急性髓細胞性白血病抑制效果明顯。在小鼠模型中,這種抑制劑50mg/kg/d的劑量即表現出明顯的抑制活性。

新藥的生化與藥學性質表征

新藥抑制小鼠體內腫瘤的生長

Gpr45突變降低下丘腦POMC表達并導致肥胖

復旦大學吳曉暉教授與許田教授合作,利用piggyBac轉座子插入突變小鼠資源,發現了G蛋白偶聯受體Gpr45在肥胖發生發展中的重要作用,闡明了Gpr45調控阿黑皮素原(POMC)表達及機體能量代謝的分子機制,研究論文發表于《臨床研究》。肥胖會增加罹患糖尿病、心血管異常和腫瘤等疾病的風險。發現神經系統特異表達的Gpr45基因失活導致小鼠代謝減緩,離乳后開始肥胖,進而出現脂肪肝、胰島素抵抗、血糖增高等代謝異常。Gpr45在下丘腦通過JAK/STAT信號通路調控能量代謝信號分子POMC的表達,Gpr45突變導致POMC表達量和POMC神經元活性降低,腦室注射POMC產物類似物MTII則可抑制Gpr45突變小鼠的肥胖。G蛋白偶聯受體是種類眾多的膜蛋白受體家族成員之一和重要的候選藥物靶標。

腦出血后TLR4/MyD88介導鐵調素表達引起腦鐵沉積、氧化損傷和認知障礙

第三軍醫大學楊清武教授課題組在腦出血后腦鐵代謝機制研究領域取得進展,相關成果發表于《循環雜志》。腦出血后紅細胞中的血紅蛋白在短時間內降解產生大量的鐵,大量鐵不僅通過氧化損傷或直接神經毒性等機制加重神經損傷,同時還引起遠期的認知功能障礙。因此,降低腦鐵沉積成為腦出血治療的策略。證實了上調的星形膠質細胞及血清中的鐵調素可顯著阻礙腦出血后沉積腦鐵的清除,加重小鼠神經損傷及遠期的認知功能障礙。進一步研究發現,TLR4/MyD88介導的炎癥信號顯著上調了鐵調素的表達,腦鐵沉積明顯增加,從而加重神經損傷及遠期認知功能障礙,而應用TLR4特異抑制劑能顯著下調星形膠質細胞鐵調素表達,促進沉積的腦鐵排出外周,明顯減輕腦出血后神經損傷及遠期認知功能障礙。

miR-21通過增強線粒體基因翻譯降低血壓

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院汪道文研究組發現miR-21通過上調線粒體基因的翻譯可以降低自發性高血壓大鼠升高的血壓并緩解心肌肥厚,相關成果發表于《循環雜志》。氧化應激在高血壓及其靶器官損傷的發生發展中起著重要作用,而線粒體呼吸鏈是活性氧產生的主要部位。研究發現,自發性高血壓大鼠心臟組織中線粒體基因編碼的蛋白細胞色素b(Cytb)水平明顯下降,并且活性氧含量明顯增加。研究首先在細胞水平上證實Cytb降低是活性氧增加的直接原因。其次,研究發現Cytb可能是miR-21的作用靶點,miR-21可直接通過增強Cytb的翻譯,降低由Cytb減少引起的活性氧增加。進一步的體內動物實驗發現,自發性高血壓大鼠體內高表達miR-21能降低血壓并減輕心肌肥厚。

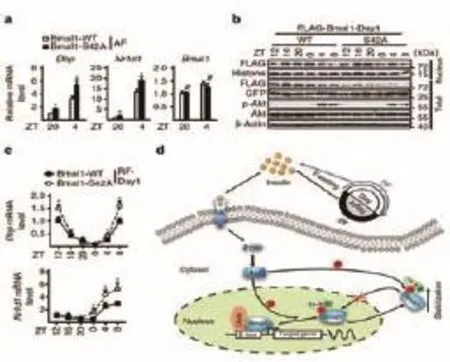

胰島素調控肝臟生物鐘的分子機制

中科院上海生科院營養科學研究所劉浥研究組,揭示了胰島素通過調節生物鐘核心轉錄因子Bmal1影響肝臟生物鐘發生的分子機制,相關研究成果發表于《自然-通訊》。在進食狀態下,由胰腺分泌的胰島素能通過肝細胞表面的胰島素受體,將信號傳遞至細胞內,激活PI3K-AKT2信號通路,激活的AKT2能夠磷酸化Bmal1-Ser42,最終Bmal1被穩定在細胞質中,從而抑制Bmal1/Clock下游基因的表達。通過食物牽引試驗改變小鼠正常的飲食節律發現,一方面胰島素分泌的節律會隨之改變,導致Bmal1在細胞核內的聚集模式發生變化,Dbp、Rev-erb α等下游節律基因的表達相位被逆轉,表明肝臟生物鐘的節律被重置;另一方面,小鼠通過增加飲食儲存食物,導致胰島素分泌劇增,致使胰島β-細胞遭受巨大壓力,這可能是造成胰島β-細胞在飲食牽引狀態下功能喪失的原因之一。

Bmal1-Ser42磷酸化對肝生物鐘的影響

胰島素調節生物鐘核心轉錄因子Bmal

冠心病代謝組學特征譜系統研究

中國藥科大學天然藥物活性組分與藥效國家重點實驗齊煉文課題組、李萍課題組、南京醫科大學朱偉課題組、江蘇大學附屬武進醫院李勇課題組等合作,揭示冠心病早期診斷和臨床分型的血液代謝標志物,研究論文發表于《美國心臟病學會雜志》。冠心病在我國的發病率和死亡率呈迅速上升趨勢,預計到2020年,中國每年因心血管疾病死亡的人數將達到400萬。早期干預是降低冠心病事件發生的重要策略,而早期干預取決于早期診斷,代謝物組研究可為冠心病早期診斷提供有力手段。研究繪制了冠心病及其不同臨床階段(冠脈硬化癥、穩定型心絞痛、不穩定型心絞痛、心肌梗死)的血漿代謝組學特征譜。從近2000個代謝物中發現、鑒定了與冠心病發生發展表型特征密切相關的差異代謝物89個。

人腦局部功能一致性研究

中科院心理研究所行為科學重點實驗室左西年研究員和姜黎黎副研究員在《神經科學家》發表文章,系統回顧并展望了人腦局部功能一致性的相關研究。人腦結構功能組織原理及進化和發育模式,遵循基本的“由近及遠”和“局部到全局”的距離規律。該文章以人腦是一個復雜物理系統的工作模型為切入點,從計算神經科學角度,闡述了當前基于無損神經影像技術的人腦連接組學所面臨的各項困難與挑戰,指出:局部功能一致性作為刻畫人腦連接組的多模態、多尺度神經影像標記物,具備非常高的重測信度與可重復性,可以刻畫人腦功能信息處理的復雜程度和人腦內在的功能等級分布,結合以往局部功能一致性應用研究提出了“人類連接組關聯研究(HCAS)”框架,闡述了局部功能一致性算法對于人腦連接組學的意義。

碘引起疼痛及過敏研究

中科院昆明動物研究所離子通道藥物研發中心楊建研究組研究發現,TRPA1離子通道介導碘引起疼痛及過敏副作用,相關成果發表于《EMBO報告》。研究通過建立疼痛和過敏性皮炎動物模型,使用氨基酸位點突變、電生理、組織切片、原代神經元培養、活細胞鈣熒光成像以及藥理學抑制和基因敲除等試驗技術手段,闡明了碘抗菌劑所引起的疼痛及過敏性皮炎等副作用主要是通過激活離子通道TRPA1所引起,同時離子通道TRPV1也參與其中小部分作用。TRPA1和TRPV1是結構上相關聯的非選擇性鈣離子通透的陽離子通道,都屬于TRP離子通道家族。該研究推進了對碘殺菌劑副作用的認識,同時對于研發新型碘殺菌劑,降低其副作用具有重要指導意義。

能源

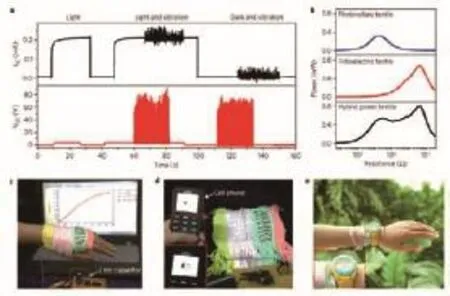

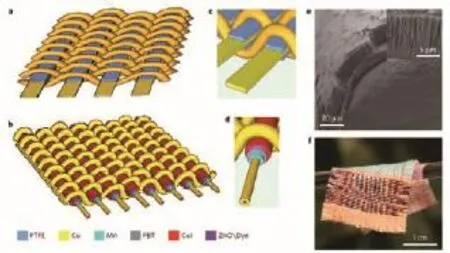

可同時采集光能和機械能的復合能源衣

中國科學院納米能源與系統研究所、美國佐治亞理工學院王中林教授課題組與重慶大學范興副教授課題組合作,成功將新型高分子纖維基太陽能電池與纖維摩擦納米發電機共同編織,形成了一種單層、輕質、透氣、廉價的新型全固態智能可穿戴織物,研究成果發表于《自然-能源》。該織物不僅可以采集太陽光能,還可以同時將人體運動導致的織物內部纖維機械摩擦轉化成電能,從而驅動隨身電子設備不間斷地工作。實驗結果表明,一個長5厘米,寬4厘米的單層織物在戶外陽光以及機械運動的共同驅動下,不僅可以給電子表,手機等設備提供持續電能,還可以驅動電解水等電化學反應。由于該能源織物具有輕薄,柔軟,可穿戴,可折疊,透氣性好等優良性質,它將會用在穿戴電子、人體健康、能源,軍事等領域。

驅動隨身電子設備工作

新型全固態智能能源織物的結構設計

高溫太陽能熱化學循環制備燃料氣

中科院工程熱物理研究所分布式供能與可再生能源實驗室發現了一種通過利用化石燃料(例如甲烷)吸熱反應來回收等溫法熱化學循環反應器下游廢熱和未反應氣體(例如水或者二氧化碳)的方法,并提出了基于甲烷重整的太陽能熱化學多聯產系統,成果發表于《應用熱工程》。等溫法氧化反應后的混合氣體溫度能夠降低至600-850攝氏度,且混合氣體的熱值能夠提高。在等溫熱化學反應器下游整合化石燃料能夠進一步提高合成氣的產量和利用太陽能。在此基礎上,科研人員提出了基于甲烷重整的甲醇動力多聯產系統,生產單位質量的甲醇需要的化石燃料消耗大約為22GJ/ton,比目前典型的工業生產過程的能耗低,最佳太陽能到甲醇的轉換效率可高達44%以上。

金屬/碳化硅光催化有機合成

中科院山西煤炭化學研究所煤轉化國家重點實驗室郭向云研究團隊與美國伊利諾伊大學香檳分校楊宏教授合作,采用能夠響應可見光的立方型高比表面積碳化硅(SiC)為載體,利用金(Au)納米顆粒的表面等離子體共振效應,設計出新型Au/ SiC光催化體系,在室溫常壓和可見光照的條件下,成功實現ɑ,β-不飽和醛選擇性加氫生成ɑ,β-不飽和醇,相關工作發表于《美國化學會志》。ɑ,β-不飽和醇是藥物、香料及其它精細化工產品生產中的重要原料和反應中間體,在有機合成中有著廣泛的應用。光催化能夠有效利用太陽能,在溫和條件下加快反應進程,并且能夠定向合成目標產物,提高目標產物的收率,因此在有機合成中受到了廣泛關注。

微藻高效電解氣浮采收新技術

中科院青島能源所微藻生物技術團隊開發了一種基于石墨雙電極的電解氣浮微藻采收技術,相關結果發表于《藻類研究》。利用光合自養進行微藻大規模生產時,微藻培養液中細胞濃度一般不超2g/L,因此如何從巨大量的培養液中高效經濟的采收微藻細胞一直是影響微藻能源與資源化利用的關鍵技術之一。傳統的絮凝、沉降、離心、過濾等技術或因效率低、能耗高、連續操作困難等問題而不能適用于微藻的大規模采收。研究利用安裝在氣浮器底部的特殊設計的梳狀雙層石墨雙電極在直流電(不高于5伏特)作用下高效電解水產生大量微氣泡來代替傳統的溶氣水。結果表明,每采收1公斤微藻(干重),電解氣浮能耗只需要0.03kWh,只有傳統溶氣氣浮能耗的1/5,離心能耗的1/30,降低了微藻采收成本。

烷烴碳氫鍵不對稱官能化

中科院上海有機化學研究所劉國生團隊通過發展金屬催化的自由基接力新策略,成功實現了銅催化芐位碳氫鍵的不對稱氰化反應,以最短的路線合成了手性腈類化合物,該成果發表于《科學》。研究人員提出將反應中的碳自由基中間體轉化為金屬有機物種來實現選擇性控制的策略,以此來解決烷烴的C-H鍵不對稱直接官能化的難點問題。他們通過發展金屬催化/自由基接力的新策略,利用原位形成的高活性的自由基來攫取芐位的氫,在溫和條件下生成的芐位自由基,再與手性噁唑啉/銅氰絡合物高立體選擇性地結合形成高活性的有機金屬銅中間體,繼而實現了碳自由基的不對稱控制,成功地發展了芐位碳氫鍵的不對稱氰化反應,無需鄰位定位基團的參與就可以實現從芐位碳氫鍵到手性芳基乙腈的直接高效轉化。

催化反應

催化合成

催化合成氨研究進展

中科院大連化學物理研究所潔凈能源國家實驗室(籌)陳萍研究員、郭建平博士提出了“雙活性中心”催化劑設計策略,并由此開發出了一系列過渡金屬與氫化鋰組成的復合催化劑體系,實現了氨的低溫催化合成,相關研究成果于近期發表在《自然-化學》期刊上。研究將氫化鋰作為第二組分引入到催化劑中,構筑了“過渡金屬—氫化鋰”這一雙活性中心復合催化劑體系,并提出了“活化氮轉移”的反應機理,使得氮氣和氫氣的活化及中間物種的吸附發生在不同的活性中心上,從而打破了單一過渡金屬上的反應能壘與吸附能之間的限制關系,使得氨的低溫低壓合成成為可能。

聚乙烯廢塑料溫和可控降解

中科院上海有機所黃正課題組和加州大學爾灣分校管治斌課題組合作,在聚乙烯廢塑料降解研究取得突破,相關成果發表于《科學進展》。利用交叉烷烴復分解催化策略,使用價廉量大的低碳烷烴作為反應試劑和溶劑(此類低碳烷烴在石油煉制中大量生成,不能作為燃油或天然氣,使用價值非常有限),與聚乙烯發生重組反應,有效降低聚乙烯的分子量和長度。在反應體系中低碳烷烴過量存在,所以可多次參與聚乙烯的重組反應,直至把分子量上萬、甚至上百萬的聚乙烯降解為清潔柴油。該催化體系為解決“白色垃圾”環境污染提供了一種可能的途徑;另一方面“變廢為寶”,促進碳資源循環利用。

磁約束聚變高性能等離子體穩定性控制

中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所先進實驗超導托卡馬克(EAST)團隊研究員孫有文等人對在EAST托卡馬克上利用外加共振磁擾動抑制邊界局域模的物理過程進行了深入研究,相關研究成果發表于《物理評論快報》。研究利用EAST上最新安裝的共振磁擾動線圈,實現了類ITER射頻波主導加熱、低動量注入條件下的共振磁擾動對邊界局域模的完全抑制,同時在實驗上觀察到了共振磁擾動對邊界局域模從緩解到抑制的非線性轉化過程,揭示了等離子體對外加磁擾動的非線性響應,以及邊界磁場拓撲結構的改變對于實現抑制邊界局域模起到了關鍵的作用。該項研究將有助于推動控制手段的物理機理的研究,同時可將這一控制手段推廣到聚變堆的應用。

農作物

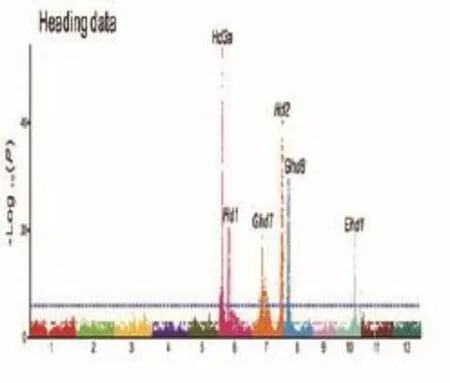

水稻雜種優勢遺傳機制

中科院上海生科院植物生理生態研究所國家基因研究中心韓斌院士研究組、黃學輝研究組聯合中國水稻研究所楊仕華研究組在水稻雜種優勢研究中獲突破,相關研究成果發表于《自然》。研究人員通過對1495份雜交稻品種材料的收集以及對17套代表性遺傳群體進行基因組分析和田間產量性狀考察,綜合利用基因組學、數量遺傳學及計算生物學領域的最新技術手段,全面、系統地鑒定出了控制水稻雜種優勢的主要基因位點。研究表明,水稻中雜種優勢的表現正是由這些基因位點所決定。在雜交配組中,這些基因位點產生了全新的基因型組合,在雜交一代中高效地實現了對水稻花期、株型、產量各要素的理想搭配。這項研究成果闡明了水稻雜種優勢的遺傳機制,對推動雜交稻和常規稻的精準分子設計育種實踐有重大意義。

大規模序列比對

水稻

水稻精細調控干旱應答新機制

華中農業大學教授熊立仲課題組揭示了水稻精細調控干旱應答的新機制,對闡明植物抗旱分子機理和促進植物抗旱遺傳改良具有重要意義,該成果發表于《植物細胞》。脫落酸(ABA)作為一種逆境響應激素,在植物與逆境抗爭中起到了舉足輕重的作用。兩個同源的轉錄調控因子(OsbZIP23和OsbZIP46)在促進ABA信號傳導和抗旱性方面的重要功能。進一步研究揭示水稻干旱應答的一個精巧的調控模式:在遭遇干旱脅迫時,水稻大量誘導并激活正調控因子OsbZIP46,促進干旱應答;在干旱脅迫末期以及恢復期,負調控因子MODD的表達量增加并雙重抑制OsbZIP46的活性和穩定性,從而減弱或消除干旱應答并將其控制在合理程度,以實現干旱應答與其他生理進程的平衡。

玉米品質和產量調控

中科院上海生科院植物生理生態研究所巫永睿研究組與美國羅格斯大學Joachim Messing教授研究組合作,研究發現玉米胚乳特異轉錄因子O2和PBF同時調控儲存蛋白和淀粉合成基因表達,為培育高產優質玉米提供了新思路,研究成果發表于《美國科學院院報》。實驗發現O2粒重下降的原因是淀粉合成受到影響。在雙突變PbfRNAi; O2中,粒重和淀粉合成下降更為顯著。在單突變和雙突變中主要是糖和蛋白代謝途徑的基因表達受到顯著影響。通過轉錄激活,EMSA和免疫共沉淀等實驗證明了淀粉合成復合體中兩個關鍵基因PPDKs和淀粉合成酶III(SSIII)直接受到O2和PBF調控,SSIIa和SBE1間接受到O2和PBF調控。

植物葉綠體基因組全轉錄行為

中科院昆明植物所高立志團隊通過對3種高等植物(水稻、玉米和擬南芥)及兩種藻類(衣藻、灰藻)的葉綠體轉錄組數據進行分析,發現整個葉綠體基因組都能發生轉錄,相關成果日前發表于《科學報告》。這些轉錄本經內切酶和外切酶的作用,剪切掉不行使功能的序列,最終形成具有確切功能的轉錄本。葉綠體基因組的這種轉錄起始位點和終止位點隨機組合的轉錄模式,產生了若干相互重疊、長短各異的初始轉錄本,從而形成了研究所觀察到的葉綠體基因組全轉錄現象。研究人員用同樣的方法對藍藻基因組進行了分析。結果表明,藍藻基因組也能全部轉錄。這說明光合真核生物葉綠體基因組全轉錄模式在植物進化的早期就已存在,并且可追溯到藍細菌。

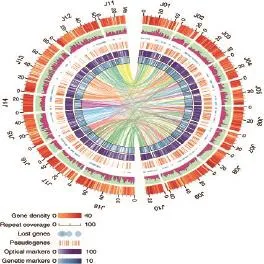

全球首張高清榨菜基因組圖譜

浙江大學農業與生物技術學院園藝系教授張明方團隊通過高通量測序技術,繪制了世界上第一張榨菜全基因組圖譜,并從基因組選擇與進化層面解答了榨菜“家鄉味”的成因,這一進展將對芥菜類蔬菜作物的改良產生重要意義,相關成果發表于《自然-遺傳》。菜用芥菜是我國重要的加工蔬菜,榨菜和雪里蕻、大頭菜等都屬于不同的變種,它們在浙江、四川、重慶等南方許多省市廣泛栽培。那么榨菜、梅干菜的“家鄉味”是受到什么基因影響呢?通過全基因組分析,研究組找到了兩組同源基因序列,其中一組與硫代葡糖糖苷代謝有關,它們發生了差異化進化,這就是為什么我們有的榨菜聞起來香,有的香味不明顯。另外一組則與油脂代謝有關,決定著油用芥菜的產油量和油脂的組分。

Bt

菜用芥菜與油用芥菜比較

水稻中建立基因定點替換及定點插入體系

中科院遺傳與發育生物學研究所高彩霞研究組和李家洋研究組合作利用在修復途徑中占主導地位的非同源末端連接(NHEJ)修復方式在水稻中建立了基于CRISPR/Cas9技術的基因替換以及基因定點插入體系,研究成果發表于《自然-植物》。CRISPR/Cas9技術在生命科學領域掀起了一場全新的技術革命,該技術已經廣泛應用于包括農作物在內的各種生物體的基因組編輯。科學工作者利用該技術,創造了大量的植物內源基因功能缺失的突變體,開展植物的功能基因組學研究和應用研究。該研究利用修復途徑中占主導地位的NHEJ修復方式,在植物中建立的基因定點替換及定點插入策略,為植物基因功能的解析和農作物分子設計育種提供了全新的技術路線。

植物源揮發性有機化合物應對環境復合脅迫

中科院生態環境研究中心城市與區域生態國家重點實驗室馮兆忠研究組在環境復合脅迫(臭氧與干旱)對植物源揮發性有機化合物(BVOCs)影響方面取得進展,該成果發表于《植物、細胞與環境》。在全球環境變化的大背景下,如何準確預測區域及全球尺度植物釋放VOCs總量及其對大氣污染的貢獻已成為學者亟待解決的重要問題。該研究揭示了植物VOCs釋放需要考慮多重因素的復合影響,并提出評價BVOC釋放需要考慮研究尺度。此結果為進一步評估全球環境變化對植物VOCs釋放量的影響及優化全球尺度BVOCs釋放量模型提供了科學依據。

磨芋新種——補蚌磨芋

中科院西雙版納熱帶植物園標本館科技人員殷建濤發表天南星科磨芋屬新種——補蚌磨芋(A m o r p h o p h a l l u s bubenensis),研究成果發表于《Phytotaxa》。磨芋屬植物全世界有約200種,中國現有17種,其中8種為特有種。磨芋屬植物具有重要的食用及藥用價值。由于磨芋花葉不同時,科技人員通過多年的引種栽培及野外觀察才獲得了完整的花和葉的標本,以確保新種描述的準確性。補蚌磨芋與東京磨芋相似,但后者的柱頭有一個圓形或三角形的輪廓,通常是兩或三裂,另外,后者具有光滑的塊莖可以加以區別。

環境

細顆粒物污染影響

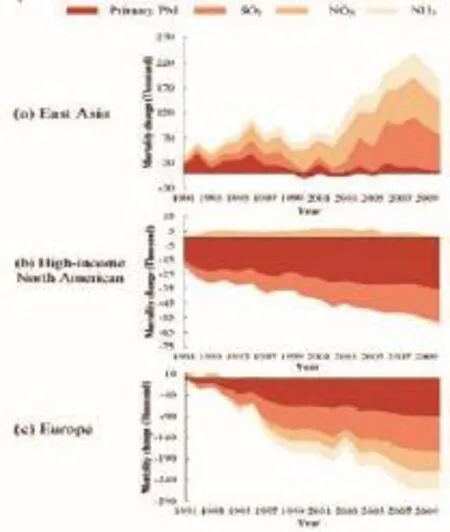

清華大學環境學院王書肖課題組與美國環保署合作在《環境與健康展望》(Environmental Health Perspectives)和《環境科學與技術》(Environmental Science & Technology)期刊上分別在線發表題為《北半球1990-2010年間顆粒物引起的早逝人數變化趨勢》和《減少顆粒物冷卻效應帶來的意外收益》的研究論文。該研究揭示了1990-2010年間細顆粒物(PM 2.5)污染引起的北半球早逝人數變化趨勢與排放歸因,并發現PM 2.5除了直接導致空氣質量惡化外,還會通過大氣動力學過程,加劇不利擴散條件,進一步造成污染物濃度的提高和早逝人數的增加。顆粒物輻射效應會改變大氣動力學過程,進而導致空氣質量的進一步惡化和更大的健康損失。

PM.5氨氮硫氧化物的變化相關性

北半球區域模擬

規模化養豬場糞污排放對水體和食品安全的潛在風險

中科院廣州地球化學研究所應光國課題組開展了耐藥基因從養豬場到周邊環境及農田蔬菜的傳播和擴散研究,相關成果發表于《國際環境》。該研究不僅觀察到耐藥基因從污染源(養豬場)到受納環境(蔬菜地和納污河流)的擴散,也發現耐藥基因進入環境后呈現出的多樣化。在施用糞污的農田蔬菜中均發現了抗生素殘留和耐藥基因。這些蔬菜如果僅用家常清理辦法處理,仍然不能將耐藥基因的相對豐度降低到自然狀態下的背景值(如對照蔬菜)。因此,通過食用此類蔬菜及飲用地表水源等途徑而使人類暴露于抗生素耐藥基因或抗生素的潛在風險。健康風險評估時應考慮通過食用蔬菜或飲用水等途徑形成的耐藥基因及抗生素的暴露風險。

高寒濕地溫室氣體排放研究

中科院西北高原生物研究所賀金生課題組報道了高寒濕地溫室氣體的排放對水位降低和氮沉降的響應,并探討了溫室氣體排放變化背后的微生物學機制,相關成果發表于《全球變化生物學》。青藏高原高寒濕地是三江之源,亞洲的水塔。近年來高原經歷的快速氣候變化和日益增多的人為活動,導致了濕地水位的下降和氮沉降的增加,而這些變化可能極大地影響高寒濕地溫室氣體的排放。以前的相關研究多集中在高寒濕地溫室氣體排放的時空異質性,或局限于單種溫室氣體對環境變化(水位降低或氮沉降)的響應分析上。該研究首次探討了全球變化對高寒濕地三種溫室氣體綜合溫暖效應的影響。

刈割對洞庭湖濕地植物芽庫的影響

中科院亞熱帶農業生態研究所洞庭湖濕地生態研究團隊以洞庭湖優勢濕地植物短尖苔草為研究對象,揭示刈割對洞庭湖濕地植物芽庫的影響,相關論文發表于《植物科學前沿》。在多年生草本植物占優勢的生態系統,如草地和沼澤濕地,刈割或牧食造成的去葉是一種常見的干擾。在這些生態系統中,通過地下芽庫種群中芽的萌發產生分蘗是植物對刈割響應的重要機制之一。結果表明芽庫是一種保守的繁殖策略,使短尖苔草能夠忍耐一定程度的刈割。在連續刈割后保持一個大的芽庫能夠使短尖苔草種群在干擾生境中再生和持續。但是從長期看,由于根莖和植株儲存的碳量下降,短尖苔草的芽庫密度可能會下降。

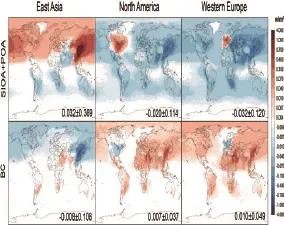

國際貿易對全球氣溶膠氣候強迫的影響

北京大學林金泰與清華大學和加拿大麥吉爾大學的合作者揭示了國際貿易相關的經濟活動產生的氣溶膠污染對區域和全球氣候強迫的影響,相關成果發表于《自然-地球科學》。研究揭示了全球多邊經濟貿易活動與大氣輸送過程的耦合導致的全球化氣溶膠污染對大氣層頂直接輻射強迫的影響。東亞地區(主要是中國)是最大的產品出口地區,2007年東亞地區的消費引起的二次無機氣溶膠(SIOA)和一次有機氣溶膠(POA)的全球輻射強迫(RFc)比該地區的生產引起的輻射強迫(RFp)小18%,而該地區的黑碳RFc比RFp小10%。西歐作為產品的凈進口地區,其SIOA+POA的RFc是RFp的2倍,其黑碳RFc是RFp的1.7倍。發達地區是產品的凈進口國,其RFc遠高于RFp,而發展中地區是產品的凈出口國,其RFc小于RFp,輻射強迫從發達地區轉移到發展中地區。

2007年主要地區的RFc與RFp的差異的水平分布

2007年全球各地區的RFp(上柱)與RFc(下柱)

黃土高原植被恢復已接近承載力閾值

中科院生態環境研究中心傅伯杰研究組與北京大學等單位的合作研究發現,目前黃土高原植被恢復已接近該地區水資源植被承載力的閾值,研究成果發表于《自然-氣候變化》。2000年以來我國實施的大規模退耕還林還草工程是世界上規模最大的植被恢復工程,其中又以黃土高原植被覆蓋增加和各項生態系統服務功能的提高最為顯著,但同時觀測也發現該地區流域產流和土壤含水量顯著下降。目前黃土高原植被恢復已接近該地區水資源植被承載力的閾值,在未來氣候變化條件下,該承載力閾值在383~528克碳/平方米·年間浮動。這對指導黃土高原退耕還林還草工程的實施具有重要意義。

我國霾污染導致糧食減產

中科院地球環境研究所鐵學熙團隊研究了區域霾污染對我國水稻、小麥產量的影響,相關成果發表于《科學報告》。霾對農業的影響是多方面的,有利亦有弊。一方面霾懸浮于空中,吸收、反射了太陽輻射達到地面的熱量,使綠色植物失去了所需要的光照,使光合作用減少從而影響其生長發育,導致減產。持續的重霾天氣,會造成日照不足,容易誘發各種病害。另一方面重霾天氣可使地面的水汽不易蒸發,減少了地面熱量的散發。在冬季,因為有保溫作用,作物不易遭受凍害。采用對流層紫外—可見光模型的計算結果表明,這些區域太陽輻射受氣溶膠影響減少輻度的最高值可達28%~49%,由此估算的水稻和小麥作物減產量分別占到全國的1%~2%和4.5%~8%。

我國未來會有更多驟發干旱

中科院大氣物理研究所袁星團隊的研究顯示,從1979年到2010年,中國的驟發干旱次數增加了1倍以上,人為變暖可能會在未來幾十年中加重我國的驟發旱情,相關成果發表于《科學報告》。傳統干旱發生緩慢,且往往持續數月或數年時間,但驟發性干旱往往是由一波熱浪導致的,發生迅速,且伴隨土壤水分含量低和強蒸散作用(水分通過蒸發和蒸騰作用進入大氣層的過程)。研究者利用中國2474個氣象站從1961年到2014年的每日地面氣溫和降水量數據,分析表明驟發性干旱更有可能在濕潤或半濕潤地區發生,比如中國南方和東北地區。此外,從1979年到2010年,中國驟發性干旱的發生次數增加了109%。研究人員認為這種增加主要是長期變暖造成的,但與土壤濕度下降和蒸散作用增強也有關系。