柳州都樂巖溶洞景觀的特色表達研究

周婷

摘 要:風景區的景觀特色表達是滿足和吸引游人觀賞需求的重要途徑,隨著社會與經濟的日益發展,人們的生活水平不斷提高,從物質追求上升到精神追求,向往著到戶外走走或跟隨旅游熱潮而形成趨勢,迎來了旅游休閑體驗時代,但隨著旅游觀光的日益頻繁,游人的需求也日趨個性化、新穎化、獨特化。基于景觀營造的表達方式從景觀立意、構景手法與地方民俗文化相結合,對柳州都樂巖溶洞景觀營造與景觀藝術表達效果進行研究,分析和歸納其景觀營造的特色表達。

關鍵詞:景觀營造;都樂巖風景區;景觀特色;表達方式

一、柳州溶洞景觀概況

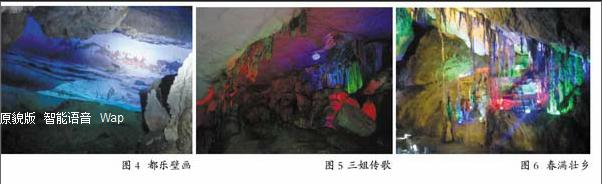

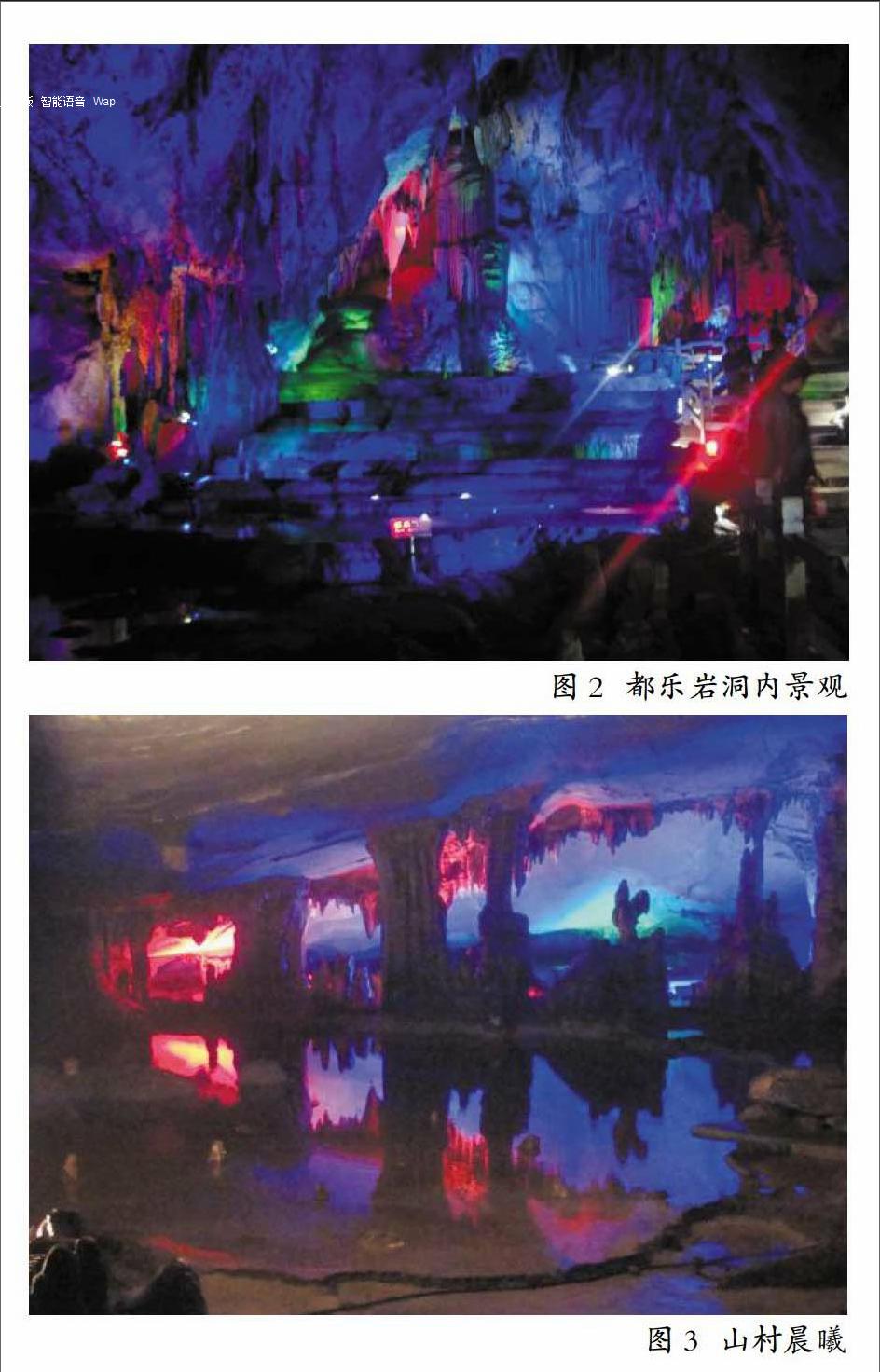

柳州又稱“龍城”,有著悠久的歷史文化底蘊,旅游資源豐富,可謂山青、水秀、洞奇、石美、林幽,其中具有得天獨厚的溶洞景觀——都樂巖(AAA級風景名勝區),為柳州觀光旅游的特色之一。其位于柳州市南郊都樂村旁的山腹里,所以景區取名為“都樂”。1974年,景區開放供游人觀光游賞,柳州市市政府組織有關專家重點開發的盤龍洞、通天洞、水云洞合成“都樂巖”(圖1、圖2),被譽為“大自然奇幻藝術之宮”。

二、風景區溶洞景觀的特色表達

(一)溶洞景觀營造立意的表達

柳州市都樂巖每個溶洞的景觀營造彰顯著景觀內容各有不同,創造出景致宜人的游憩空間。景觀要素包括地形特點、蜿蜒道路、石景奇特形態、水體、燈光設施等。溶洞景觀的立意從兩方面表達:其一是挖掘柳州歷史文脈、城市發展面貌、民族特色等信息;其二是以故事或傳說為載體,結合石景形態特征從而賦予其含義,使得景觀栩栩如生,惟妙惟肖。立意關系到溶洞景觀營造的目的,又是在營造過程中采用何種構景手法的依據,關系到景觀效果的表達和意境渲染的創造。在我國,傳統園林景觀營造常常采用“形似”的方式,將景觀擬人化,營造主題意境。如蘇州獅子林;如柳州的馬鞍山景區,山形如馬鞍,故而得名;如魚峰山景區,結合劉三姐傳說而立魚峰,山體似金鯉躍潭,故名魚峰山。都樂巖的景點中如“百獸鬧林”“參天古榕”“大綿羊”“恐龍遺骨”“大海藏鯨”“白鴿展翅”等都體現了“形似”的主題立意(表1)。

(二)溶洞景觀傳統園林構景手法的運用

中國傳統園林構景講究多樣化,其中講到“欲揚先抑,步移景異”,通過借景、框景、對景、漏景等構景手法,在有限的空間里營造出處處是景的意味,并結合溶洞中游賞路線的規劃、景點的布局以及觀景點的選擇等,吸引更多的游客觀光和專業科研人員的興趣。

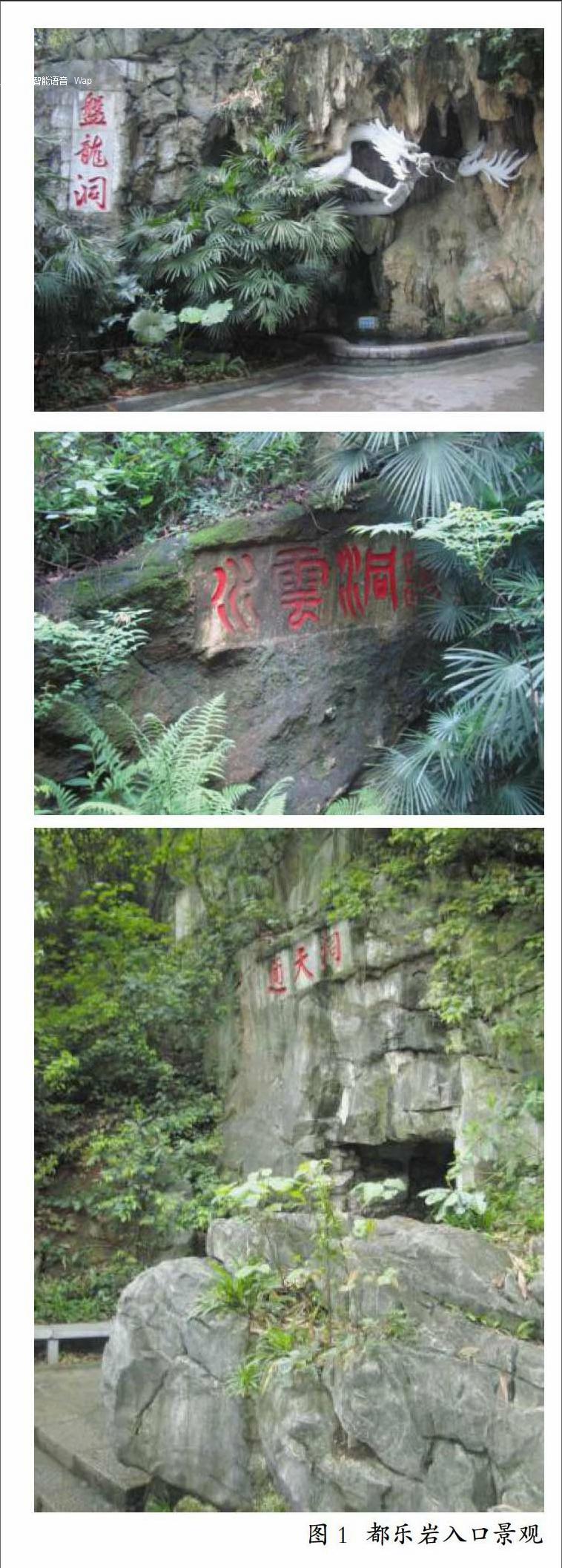

在三個溶洞中有許多景觀營造都有所體現,如盤龍洞中“百里柳江”“鯉魚躍龍門”“都樂新街”,通天洞中“山村晨曦”(圖3)、“高原放牧”“都樂壁畫”(圖4)、水云洞中“絲綢商店”等。以框景手法展示和表達溶洞奇觀,起到自然美、形態美、空間美高度統一、高度提煉的景觀特色,以簡潔的景框為前景,使視線集中于畫面的主景上,同時框景講求布局和景深處理,又是生氣勃勃的天然畫面,從而給人以強烈的藝術感染力。如在通天洞中菠蘿飄香引鳳凰“銀河相望”,水云洞中“雄獅嚇鷹”等景點,對景的使用不但突出景點元素,而且可以使構景的兩兩元素相互襯托、相得益彰。各溶洞中石景比比皆是,應接不暇,在迂回曲折的溶洞空間里都給予了旅游者步移景異的藝術效果和環境氛圍。

(三)溶洞景觀與地域民俗民風的特色文化相結合

隨著旅游時代的熱潮,體現地域文化特色逐漸成為游人選擇旅游地的參考條件,游人傾向于特色文化旅游,其給予游人最美好的東西是對異地文化身臨其境的新奇感受和體驗。柳州擁有悠久歷史和獨具特色的民族文化,主要以“壯歌、瑤舞、苗節、侗樓”形成多姿多彩的民族特色文化,在溶洞景點中民俗民風的體現是比較重要的一個方面。如盤龍洞中“三姐傳歌”(圖5),此景描繪在壯族人民歌節之夜,四鄉八寨的人民匯聚山坡之上,劉三姐引吭高歌,人民載歌載舞,一片歡樂的熱鬧景象;水云洞中“侗寨月夜”“春滿壯鄉”(圖6)等景觀描繪民族生活環境的秀美風光,豐富洞內景點觀賞內容和文化底蘊的提升,增強景觀的游賞性。

三、結語

都樂巖風景名勝區得天獨厚的溶洞景觀作為柳州旅游業的特色之一,使得城市文化的多樣性及溶洞景觀的文化表達具有多種實現途徑,各個溶洞借鑒城市文化、城市歷史,或展現地域自然風貌,或展示民族民風,都是借助豐富的構景設計和多種文化表達方式來傳遞城市信息,塑造出具有鮮明地域特征和文化內涵的溶洞景觀。同時,從中國傳統園林景象空間的角度出發,通過游線的變化、空間組織環境的轉變、畫面的營造等,展現出賦予地域特色的空間藝術,實現游賞價值。

參考文獻:

[1]夏奇.基于山水格局的柳州城市特色研究[J].廣西城鎮建設,2007(06).

[2]范華忠,楊穎瑜.廣西喀斯特土地旅游開發與生態文明建設研究——以廣西柳州都樂巖為例[A].全國土地資源開發利用與生態文明建設學術研討會論文集[C].2013.

[3]張國洪.中國文化旅游[M].天津:南開大學出版社,2001.

作者單位:

廣西科技大學鹿山學院