蘊(yùn)藉含蓄、厚而薄發(fā)的“云南第一村”

——記石屏縣鄭營(yíng)村

文、圖/閑 云

蘊(yùn)藉含蓄、厚而薄發(fā)的“云南第一村”

——記石屏縣鄭營(yíng)村

文、圖/閑 云

鄭營(yíng)村外景

在距石屏縣城10公里的寶秀鎮(zhèn)赤瑞湖畔,坐落著一個(gè)有著600多年歷史名叫鄭營(yíng)的村莊。鄭營(yíng)村依山面水而建,背靠古木繁茂、清幽寧?kù)o的秀山,面朝碧波蕩漾的赤瑞湖,轄鄭營(yíng)、張本寨兩個(gè)自然村。1999年初,鄭營(yíng)村被列為云南省第一個(gè)省級(jí)歷史文化名村;2008年12月,被公布為國(guó)家級(jí)歷史文化名村。被譽(yù)為“云南第一村”,獲石屏“文獻(xiàn)名邦邦中邦”的美譽(yù),成為赤瑞湖畔的一顆璀璨的明珠。

鄭營(yíng)村能獲如此之多、地位之高的“殊榮”、“美譽(yù)”,自有其不俗之處。本文權(quán)且在此探究一二。

陳氏民居正廳

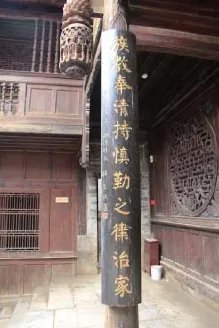

陳氏民居正廳對(duì)聯(lián)

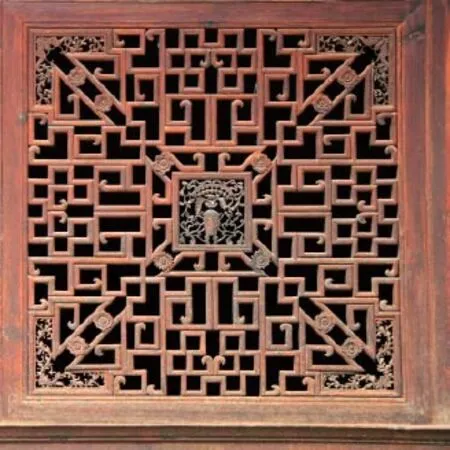

陳氏民居的窗雕

早在秦漢時(shí)期,鄭營(yíng)村這方水土就是傣族、彝族等少數(shù)民族先民的家園,直到明朝洪武年間的早期,當(dāng)時(shí)的鄭營(yíng)村還是一個(gè)叫做“普勝村”的小村莊。明洪武十四年(1381年),奉明太主朱元璋之命,沐英與傅友德、藍(lán)玉率兵30萬(wàn)征討云南元朝殘部,云南平定后,沐英留滇鎮(zhèn)守,其間大興屯田,勸課農(nóng)桑,禮賢興學(xué)。有位隨明軍入滇的軍人浙江金華府浦江縣人鄭太武,在蒙自屯軍而落籍蒙自。幾十年后,鄭太武的兒子鄭從順從蒙自遷到石屏,見(jiàn)赤瑞湖南岸的普勝村依山傍水,土壤肥沃,既可得湖水之利,又不會(huì)受湖水之害,便舉家定居普勝村。不久人丁興旺的鄭從順將普勝村改名為“鄭營(yíng)”。明洪武中后期(1384年),朱元璋“移中土大姓以實(shí)云南”,于是又有成百萬(wàn)江南、中原的漢人遷移到云南。這一時(shí)期,又有武姓、陳姓、李姓、張姓等江浙皖籍漢人遷入鄭營(yíng),鄭營(yíng)也就變成了一個(gè)多姓漢人聚居的大村落了。

從前的鄭營(yíng)就是一個(gè)完整的小城,四周筑有圍墻,東西南北各建有一道柵子門(mén),西南向建有二層樓的炮臺(tái)。“城”中鄭姓、陳姓、武姓等各立宗祠,整個(gè)村莊按照軍營(yíng)的樣子規(guī)劃成筆直的“三街九巷”,并以姓氏和地理環(huán)境進(jìn)行命名,諸如陳家巷、馬家巷、張家巷、李家巷等等。如今圍墻不在了,炮臺(tái)不在了,但宗祠猶在,原有的“三街九巷”的古老格局還保持著,東西走向的青石板路也還保留著,整村青瓦白墻、青石鋪路,村內(nèi)的宗祠樓閣、民居建筑交相輝映,錯(cuò)落有致,建筑風(fēng)格或氣勢(shì)恢宏,或幽靜典雅,走在村中的青石路面,沐浴著滿滿的古風(fēng)古韻,頓時(shí)充滿悠然而悠遠(yuǎn)的心緒。

鄭氏宗祠尚待修復(fù),大門(mén)開(kāi)著,門(mén)口有手推車(chē)停放。大門(mén)臺(tái)階上,一些婦女邊拉家常,邊理摘辣椒、翻曬糧食;院內(nèi)有雜物橫陳,幾個(gè)小孩在玩耍嬉戲。透過(guò)厚實(shí)的屋基,高大的建筑,以及梁柱精美的雕刻,可以想象得到當(dāng)年的輝煌。

最引以為傲的建筑當(dāng)數(shù)陳氏宗祠,這不僅僅因?yàn)殛愂献陟羰青崰I(yíng)村現(xiàn)存4座宗祠中規(guī)模最宏偉、保存最完整的建筑,也是石屏縣目前僅存的數(shù)十座宗祠中最具特點(diǎn)、最典型的宗祠之一。

陳氏宗祠建造于1925年,占地3427平方米,為清末陳鶴亭所建,1993年被列為省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。陳鶴亭是陳氏家族中最有名望的人,清朝最后一位進(jìn)士。陳鶴亭早年曾赴日考察,回國(guó)后任天門(mén)、黃坡等地知縣,辛亥革命后,陳鶴亭曾擔(dān)任蔡鍔的參事、內(nèi)務(wù)司長(zhǎng),后擔(dān)任個(gè)碧鐵路總經(jīng)理,創(chuàng)立三個(gè)鐵路銀行,籌資并主持修建了中國(guó)歷史上第一條民營(yíng)鐵路——“個(gè)碧”鐵路。

陳氏宗祠正廳

陳氏宗祠雕花窗圖案

陳氏宗祠雕花門(mén)

陳氏宗祠是中國(guó)古典式回廊四合院建筑與滇南僑民、本土民族建筑文化的完美結(jié)合,祠門(mén)為牌坊式磚石結(jié)構(gòu),其前石獅一對(duì),雕琢精湛;從祠門(mén)沿中軸線而進(jìn),依次有石橋、中殿、正殿。中殿、正殿木結(jié)構(gòu)建筑上雕梁畫(huà)棟,花鳥(niǎo)魚(yú)蟲(chóng)應(yīng)有盡有。宗祠內(nèi)梁枋等木構(gòu)件及墀頭磚雕斗拱做工精美考究,極具地方特色,整座宗祠斗拱梁枋屏門(mén)花窗皆精雕細(xì)鏤,彩畫(huà)貼金,建筑規(guī)模宏大,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),工藝精湛,溢金鎏彩,富麗堂皇,具有中國(guó)古典建筑風(fēng)貌,是研究石屏地區(qū)人類(lèi)活動(dòng)和古代建筑發(fā)展史的實(shí)物證據(jù),也是石屏豐厚歷史文化內(nèi)涵的重要組成部分。

相較陳氏宗祠,陳氏民居更有著作為居家住所的另一番韻味。陳氏民居是陳鶴亭故居。如果說(shuō),陳氏宗祠的富麗堂皇令人驚嘆,那么,陳氏民居則是以?xún)?yōu)雅蘊(yùn)藉、含蓄內(nèi)斂見(jiàn)長(zhǎng)。對(duì)于陳鶴亭來(lái)說(shuō),他的宅院已不僅僅是容身場(chǎng)所,更多的意義在于提升自身的修養(yǎng),寄托自身的心志。

陳氏民居大院一如陳氏宗祠一般,外觀莊嚴(yán)、大氣,前、后門(mén)入口處的兩道鋼窗,看起來(lái)平淡無(wú)奇,經(jīng)了解后才得知是主人當(dāng)年不遠(yuǎn)萬(wàn)里從法國(guó)進(jìn)口來(lái)的,采用的是當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的鉚接工藝。進(jìn)得門(mén)來(lái),各個(gè)天井之間曲折回環(huán),高大的房柱沿回環(huán)的走廊一點(diǎn)點(diǎn)深入其間,正廳中間兩根柱子分別掛著一幅對(duì)聯(lián)匾額,上聯(lián)寫(xiě)“文風(fēng)崇雅用恭儉者心處事”,下聯(lián)寫(xiě)“族教奉清持慎勤之律治家”。整棟建筑格調(diào)嚴(yán)謹(jǐn)內(nèi)斂,所有的門(mén)窗均用厚實(shí)的原木板制成,精雕細(xì)琢,卻絕無(wú)張揚(yáng)恣肆、富麗堂皇的色彩,邊沿用長(zhǎng)線條勾畫(huà)出簡(jiǎn)單的流云圖案,中間雕刻著寶瓶蘭花以及萬(wàn)字、壽字等圖案,而在大線條雕刻的主基調(diào)上也不乏小細(xì)節(jié),在窗戶(hù)的角落或者門(mén)楣上,又有石榴、佛手、蝙蝠、喜鵲等吉祥圖案點(diǎn)綴,所有雕刻惟妙惟肖,精湛的雕工讓人嘆為觀止。慢慢品味陳氏民居,仿佛在與陳鶴亭老先生進(jìn)行一場(chǎng)穿越時(shí)空的心靈對(duì)話,你能感受到他老先生崇文重教的傳統(tǒng),高雅的審美情趣,以及內(nèi)斂沉穩(wěn)的品格。

陳氏宗祠石橋上生肖雕刻

陳氏宗祠石雕圖案

通觀鄭營(yíng)村,至今仍有明清風(fēng)格建筑的古民居200余間,保存較為完好的民居28座,宗祠4座,被國(guó)內(nèi)外建筑專(zhuān)家和學(xué)者稱(chēng)為“我國(guó)清朝、民國(guó)時(shí)期民居建筑的博物館”。其風(fēng)格之典雅別致,建筑工藝之精湛,氣勢(shì)之宏偉,令人駐足流連。但是要真正認(rèn)識(shí)鄭營(yíng),這還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。于我看來(lái),鄭營(yíng)古建筑所承載的悠久厚重的歷史文化,所體現(xiàn)出來(lái)的綿延不絕的人文精神,才是鄭營(yíng)“文獻(xiàn)名邦邦中邦”的核心價(jià)值所在,才是鄭營(yíng)之為“天下第一村”的生命和靈魂所在。

千年以來(lái)石屏就是文化繁茂之地,始建于元朝的文廟,企鶴樓、準(zhǔn)堤閣古建筑群彰顯著石屏重教興文的歷史傳統(tǒng)。當(dāng)?shù)赜芯涿裰{:“五步三進(jìn)士,對(duì)門(mén)兩翰林,舉人滿街走,秀才家家有。”僅明清兩代,石屏就考中了文武進(jìn)士、翰林近百名,云南唯一的“狀元”袁嘉谷也出自石屏。鄭營(yíng)村的張漢,因成為滇省首位“二次翰林”而成為其中的佼佼者。

張漢,字月槎,出身于鄭營(yíng)村張本寨書(shū)香世家。曾祖父張一甲,早在明崇禎庚辰(1640年)就科取二甲第二名(全國(guó)第五名),成為明朝石屏十位文進(jìn)士中名次最高者。祖父張良伍、父親張景宿皆為石屏飽學(xué)之士。在張本寨村東赤瑞湖邊,張氏建有古柏書(shū)房,成為其祖孫讀書(shū)之所。張漢自幼就承襲庭訓(xùn),在書(shū)房讀書(shū)不敢有半點(diǎn)怠惰,宵衣旰食晝夜苦讀。

相傳,伴燈苦讀中的張漢,隨著年齡的增長(zhǎng),才華日顯,名聲也漸遠(yuǎn)播,建水地方的幾個(gè)秀才心有不服,想與張漢比試才華,遂結(jié)伴乘船來(lái)挑戰(zhàn)張漢。張漢得知,扮成一船夫稱(chēng)是張漢鄰居駕船相迎,兩船相遇有禮,“船夫”說(shuō)道:“諸位秀才稍安,待我先說(shuō)幾句話,若諸位能把我說(shuō)的話寫(xiě)得下來(lái),我便帶你們?nèi)ヅc張漢比試;若寫(xiě)不下來(lái),還是請(qǐng)諸位回轉(zhuǎn)吧,免得丟人。”秀才們先自見(jiàn)一船夫來(lái)迎,已是不屑,再聽(tīng)這么一說(shuō)更為不悅,催促“船夫”快說(shuō)快說(shuō),此刻,只聽(tīng)“船夫”說(shuō)了聲“聽(tīng)好了”便娓娓道:“撇特(爾)一孤舟,乒乓水上游,咕拐(兒)一尺水,蹦咚到江頭。”眾秀才聽(tīng)罷,頓時(shí)傻了眼,什么“撇特(爾)、咕拐(兒)”這些方言象聲詞,絞盡腦汁折騰半天竟無(wú)一人能寫(xiě)得出。遂感嘆到:連張漢的鄰居一個(gè)船夫尚能說(shuō)出如此高妙的詩(shī)句,那張漢就更不得了了。罷罷罷,快快回轉(zhuǎn)吧。自此以后再不找張漢比試。雖是民間口傳的趣事,無(wú)從考證,但張漢的才學(xué)智慧與機(jī)敏卻是可見(jiàn)一斑。

清康熙癸巳年(1713年),自幼刻苦讀書(shū)、文采名震鄉(xiāng)里的張漢,科取進(jìn)士、點(diǎn)翰林,授翰林院庶吉士,后升檢討,出任河南府知府。身為四品知府的張漢,清廉耿直,體恤民生,為破“匿災(zāi)案”上書(shū)直諫,因奏《陣條河南荒歉狀》而與當(dāng)權(quán)抵牾,棄官歸鄉(xiāng)。人品才華,驚濁震僚,鄉(xiāng)人敬仰。乾隆丙辰(1736年),高宗皇帝登基開(kāi)考“博學(xué)鴻詞特科”,以不拘一格選拔人才。全國(guó)參與應(yīng)試者176人,取一等5人,均授編修,取二等10人,均授庶吉士。張漢赴考并被御定為二等第三名,入翰林院,復(fù)授檢討。至此,張漢兩次點(diǎn)翰林,名滿朝野。張漢第二次入翰林院復(fù)授檢討后,無(wú)論是在京為官,還是遷任山東道御史,始終保持清正廉潔、為民直諫的朗朗風(fēng)骨。自題“留硯堂”匾,意為惟留一硯傳家,教育兒子勤學(xué)苦讀,自立而先苦后甜。張漢以其出眾的才華在滇省內(nèi)外久負(fù)盛名,乃至到了百余年后的咸豐元年(1851年),兩湖總督吳文熔為石屏玉屏?xí)侯}聯(lián)并寫(xiě)《序》時(shí),也不忘張漢的名望和影響。《序》曰:“臨安山水人物甲于通省,而石屏猶為臨安之冠。乾隆丙辰,舉翰林而入鴻博者,滇南惟張?jiān)麻兑蝗耍粗萑艘病?shū)院落成,書(shū)此聯(lián)以為諸生勖。”

歷史已經(jīng)遠(yuǎn)去,但歷史并未終結(jié)。鄭營(yíng)村600多年源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的歷史文化,蘊(yùn)藏于眾多的人文景觀中,她所鑄成的獨(dú)具特色的歷史傳統(tǒng)和人文精神,不僅僅在石屏歷史文化中占有舉足輕重的地位,同時(shí)也將作為中華文化的一部分得到傳承和發(fā)揚(yáng)光大。

(注:撰寫(xiě)此文參閱了石屏縣史志辦等所編相關(guān)材料)

鄭營(yíng)村民居大門(mén)