江城區水稻測土配方施肥“3414”小區試驗初報

余定媛

摘要:為建立和完善江城區測土配方施肥指標體系,通過“3414”肥效試驗,推薦中等肥力的土壤畝最佳施肥量分別為:N=10.78kg,P=4 77kg,K=10.38kg。

關鍵詞:水稻;試驗;產量;施肥量

一、試驗目的

開展測土配方施肥,對于提高糧食單產,降低糧食生產成本,實現糧食穩定增產和農民持續增收具有重要意義。通過不同氮、磷、鉀肥水平配方試驗,能得出各種肥料在中洲街道土壤的增產效果、摸清土壤養分校正系數、土壤供肥量與農作物需肥規律的關系,以建立水稻氮磷鉀肥料效應模型,確定水稻最大施肥量和最佳施肥量,為配方設計、施肥指導和建立完善施肥指標體系提供依據。

二、試驗時間和地點

本試驗于2011年7月~11月在中洲街道潭塘垌開展。

三、試驗項目和材料

1.試驗肥料:46%尿素(四川美豐化工股份有限公司生產),12%過磷酸鈣(陽春市春磷化工有限公司),60%氯化鉀(中化化肥有限公司生產)。

2.供試水稻品種:秋優1025。

3.供試田塊:試驗田設在潭塘垌農戶楊述意的責任田。試驗田土質為壤土,肥力中等,地勢平坦,排灌方便,常年水稻平均畝產400kg左右,前作水稻。

四、試驗方法

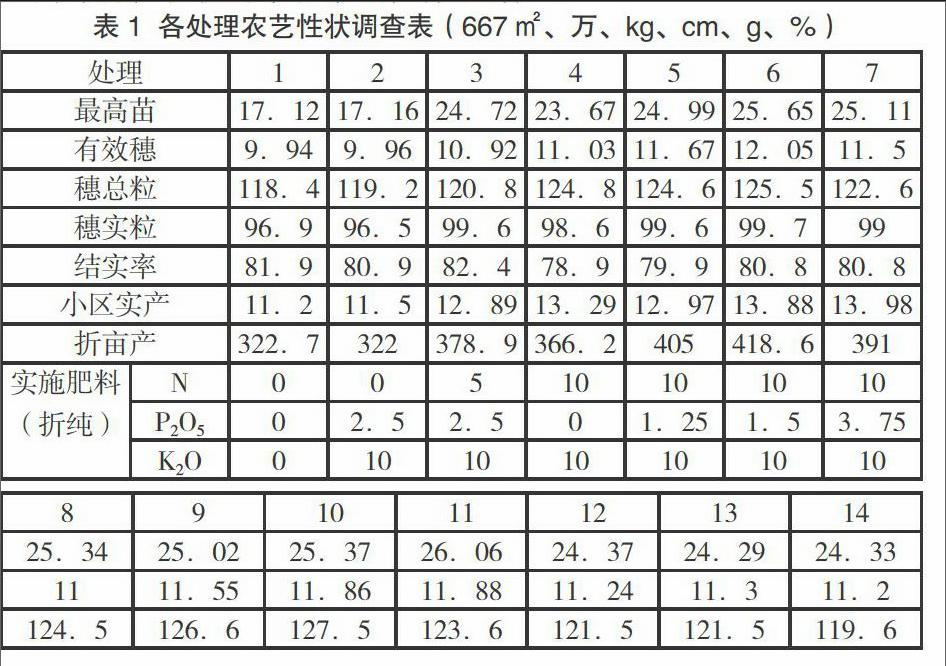

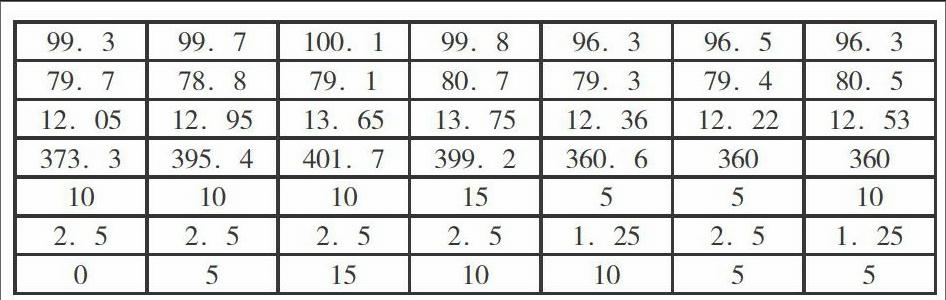

1.試驗設計:根據《廣東省水稻測土配方施肥田間肥效試驗方案》,設氮磷鉀3個因素、4個施肥水平、14個處理,本試驗“2水平”施肥設計是根據本區地力狀況和水稻常年產量所需氮磷鉀的最佳施肥量,即畝施肥純氮10kg、五氧化二磷2.5kg、氧化鉀10kg,據此計算出其它各處理的施肥量如表1。

2.試驗實施:本試驗設14個處理,三次重復,小區面積20m2,四周設保護行,小區之間修筑小田基并覆蓋薄膜,防止肥水相互滲透,中間設排灌溝,實行單灌單排。各處理肥料分基肥、分蘗肥和幼穗分化肥三次施用,其中:過磷酸鈣全部作基肥,尿素按基肥和分蘗肥各占40%、穗肥占20%施用,氯化鉀按分蘗肥和幼穗分化肥各占50%施用。具體施肥時間:基肥于插秧前施下并耙均,分蘗肥于插秧后10天施用,穗肥插秧后35天施用,各處理除施肥水平不同外,其他栽培管理均按常規進行管理。試驗于2011年7月18日播種,采用塑料軟盤育秧,8月6日移栽,秧期19天,規格為20cm×20cm,每小區插植500科,畝插基本苗1.83萬,11月15日收獲。收獲前每小區取樣5科進行室內考種,收獲時單收單曬,稱重計產。

五、試驗結果分析

1.水稻產量及其主要農藝性狀比較,各處理水稻產量及其農藝性狀如表l。本試驗最佳施肥處理6水稻產量最高,畝產為411.9kg,處理7排第2位,畝產為403.6kg,處理1產量最低,畝產為315.6kg,產量僅占處理6產量的76.62%,占高磷處理產量的78.2%。

2.經濟效益比較。各處理水稻生產效益調查如表2、表3。從表2可以看出,扣除肥料投入后,收益最高的是處理6,其次是處理10,畝收益分別為1362.7元和1320.5元,分別比處理1增收19.9%和16.1%,收益最低是處理1,畝收益為1136.2元;每元肥料投入產谷最多和凈增值最大是處理9,分別是2.14kg和2.85元,其次是處理10,分別是0.83kg和1.99元,處理6的肥料投入產谷凈增值均排在第2位,分別為0.80kg和1.89元。

從表2可以看出,缺氮區產量占最佳施肥區產量的78.1%,缺磷區產量占最佳施肥區產量的87.3%,缺鉀區產量占最佳施肥區產量的85.7%,說明本試驗地氮是限制產量的主要因子,其次是鉀,最后才是磷。

3.施肥模型建立,最佳施肥量和最大施肥量確定。

(5)最大施肥量與最佳施肥量的確定。由于從三元二次方程回歸模型得出的磷最大和最佳施肥量均為負值,氮、鉀最大和最佳施肥量均偏低,說明用該方程得出的鉀最大和最佳施肥量不可靠,均不宜采用。因此采用一元二次方程得出的氮磷鉀最大施肥量和最佳施肥量。

六、試驗結論和建議

1.本試驗地氮是限制產量的重要因子,其次是鉀,最后是磷。即施氮肥增產效應最明顯,其次是鉀,最后是磷。

2.根據本試驗結果,中洲街道中等肥力水平土壤水稻生產推薦氮磷鉀的畝最大施肥量分別為:N最大=12.17kg,P最大=5.11k,K最大=12.55kg,氮磷鉀的畝最佳施肥量分別為:N最佳=10.78kg,P最佳:4.77kg,K最佳=10.38kg。

3.建議把本試驗所得最佳施肥量錄入江城區測土配方施肥指標體系數據庫,并作為中等肥力土壤推薦施肥量進一步實施水稻指標體系驗證試驗加以驗證。