分級救治信息系統平臺的模擬應用

宋洪利,劉晨陽,施弘宇,馮俊鐸,楊 戈,蔡 航

?

分級救治信息系統平臺的模擬應用

宋洪利,劉晨陽,施弘宇,馮俊鐸,楊 戈,蔡 航

分級救治;信息系統;模擬應用

分級救治系統平臺是武警黑龍江省總隊醫院課題組依托黑龍江省自然科學基金面上項目資金支持,利用計算機信息、數據庫和無線射頻識別等技術,搭建的傷病員救治信息和傷情評估信息化系統,其目的在于實現在傷病員分級救治過程中快速準確傳遞救治信息,有效改善國內各級醫療機構現行傷情和救治信息管理模式的落后現狀[1]。該平臺主要由服務器數據庫系統、Web后臺管理系統和手持終端機數據采集軟件三大模塊組成,包括傷情信息管理、救治單元管理、統計查詢分析和系統維護四個的功能。

1 系統模擬應用背景

1.1 模擬應用準備 提前1周組織4名衛勤分隊骨干進行軟件應用培訓和數據初始化工作,并對模擬環境及測試需要進行部署,預計各類突發情況處置方法,規劃從救援現場的一級救治單元到野戰救護所的二級救治單元直至駐地后方醫院的三級救治機構數字化傷情信息傳遞路徑。

1.2 模擬應用環境 (1)利用衛勤分隊“衛士-XX”演習相關衛勤保障科目組織。選取特定環境下部分衛勤保障科目進行數據環境測試及手持終端機應用,模擬設定某地拆遷上訪事件而引發的大規模人員沖突中的傷員救治,測試地點為某部訓練基地,據市區40km。(2)利用黑龍江省自然科學基金面上項目資金支持模擬應用。模擬設定大興安嶺火災現場傷員救治,測試地點為黑龍江省加格達奇-漠河-北極村一帶城鎮、鄉村及就近山區森林,主要分兩路,第一路以漠加公路沿線為主,第二路以漠河至加格達奇鐵路沿線為主。

2 模擬應用目的及方法

2.1 測試目的 綜合考慮傷情信息在現有分級救治體系模式中的實際和對創傷死亡曲線的影響,確保傷員救治的連續性和有效性,尤其是針對復雜地形和惡劣天候對電子設備的影響進行實際檢驗,并主要對軟件環境及數據庫模擬應用、手持設備惡劣環境綜合測試和WEB后臺分析匯總功能進行綜合評價,梳理分級救治系統平臺在實際應用過程中存在的問題[2,3]。

2.2 模擬環境測試方法 (1)環境一,參與測試工作共計4名,2名負責第一梯隊戰場急救信息錄入,1名負責野戰救護所信息轉錄和處置,1名負責后方醫院救治信息匯總。(2)環境二,參與測試工作共計4名,1名負責北極村野外及夜間火災現場急救信息錄入,1名負責漠河縣黑龍江源頭附近山林現場急救信息錄入,1名負責加格達奇區二級救治單元(區縣醫院)信息轉錄和處置,1名負責三級救治單元(駐某省武警部隊醫院)救治信息匯總。(3)測試內容。常規測試:按照分級救治原則,每個測試環境設計對17名傷者進行現場救治,設定現場救治無效死亡1名,轉送二級救治機構12名,二級救治機構處置完畢后再次轉送三級救治機構5人進行模擬應用,每次轉送途中各搶救傷員2人次,測試分級救治系統平臺從傷病員負傷起到中途轉送再到治療終結并離開救治機構為止,對手持終端機數據采集軟件中傷情信息管理、救治單元管理功能進行數據錄入測試,對服務器數據庫系統進行統計、查詢、分析測試,對Web后臺管理系統進行遠程匯總和維護測試。其他測試:針對實際公共突發事件中復雜環境,對數據采集手持終端機硬件性能進行跌落、滾動、浸水、撞擊,以及網絡環境可靠性和系統平臺穩定性進行整體評估。

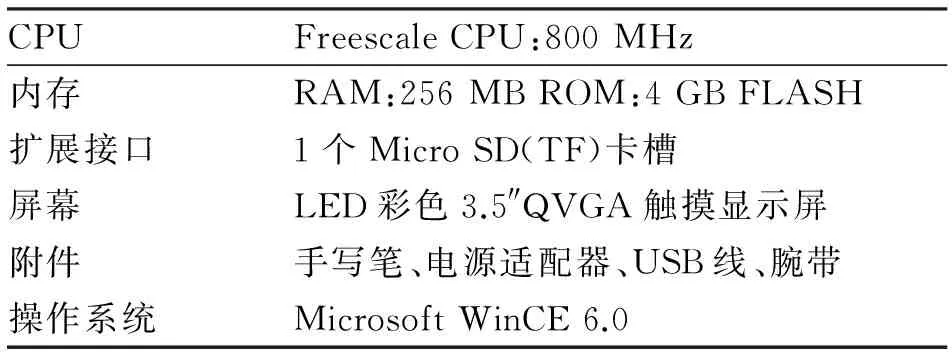

2.3 測試設備CHAINWAYC3000手持終端機2臺(機載3200Ah電池1塊),無線通訊為WiFi、14443A、3G(WCDMA),另配置獨立手柄一個(含4200mAh電池1塊,其他設備參數見表1)、3G網絡數據卡3張,主要由第一、二梯隊救治人員測試數據錄入等使用;筆記本電腦1臺,主要用于三級救治機構(駐省武警醫院)醫務人員匯總測試數據;無線射頻識別腕帶40個,用于傷病員記錄傷情信息;福祿克aircheck無線信號測試1臺,用于測試網絡信號強度。

表1 分級救治信息系統手持終端機主要參數

3 測試結果

3.1 公共模塊 (1)救治單元管理。按照模擬測試應用環境對救治單元模塊相關功能進行數據初始化操作4次,由系統平臺開發人員、參與測試工作人員分別進行2次,相關數據信息建立簡單、準確,具有較強實際意義,數據字段設置符合實際需要,未見程序錯誤和系統沖突。(2)系統維護。由系統平臺開發人員對系統維護模塊相關功能進行數據初始化操作2次,并輔助參與測試工作人員初始化操作3次,相關數據信息完整性好,易于操作,相關字段涉及完全滿足測試應用,經追蹤數據存儲過程未見報錯。

3.2 傷情信息管理模塊 根據測試設計,34名共計進行傷情處置76次,累計用時403min,平均每次傷情處置記錄約5.3min,最大值為7.3min,最小值為2.3min,主要受傷情復雜程度、測試人員熟練程度、錄入環境等因素影響,尤以轉送途中為甚。數據傳輸在網絡信號強度>-70dbm時,數據傳輸速度<1s,網絡信號強度<-90dbm時,數據傳輸時提示“網絡連接失敗”。

3.3 統計查詢分析 模擬救治過程結束后,由系統平臺開發人員和參與測試人員分別2次對統計分析模塊進行測試,模塊可自動對數據傷情信息進行匯總分析,支持按照關鍵字,如:傷員情況、救治處置、創傷類別、處置方式、后送情況等詳細項目進行查詢統計、排序、分類等操作,界面友好度高,具備傳統紙質傷情載體所不具備的巨大優勢。

3.4 射頻識別功能 測試攜行的高頻(13.56Mhz)電子標簽腕帶共計40個,經測試,除運輸過程中損壞的1個外,其他均可通過數據終端設備進行無線電訊號識別,并讀寫相關數據,完全無需手持機與電子標簽之間建立機械或光學接觸,滿足分級救治系統平臺需要。

3.5 手持機硬件 手持數據采集裝置在野外環境測試,通過固定在汽車車體外進行顛簸、淋雨試驗約3h,無明顯外觀損壞,性能良好;通過7.4°(16m)砂石路坡體滾落,外表擦痕明顯,屏幕保護膜除劃痕外無明顯損傷,電池無脫落;野戰救護車車廂后門下部(約1.2m)向下跌落至混凝土地面的沖擊設備無損壞,滿足分級救治系統平臺主要用于野外操作的需求。

4 主要問題

4.1 信息錄入問題 手持終端機具備41鍵硅膠數字鍵盤和手寫筆輸入兩種模式,實際測試過程中發現:(1)乘坐車輛行進時,硅膠鍵盤空間相對較小,容易出現誤按情況,但適合單手操作;(2)手寫模式相對穩定,識別率可根據錄入數量和個人習慣逐漸提高,但必須使用雙手操作;(3)WinCE雖是一個開放的、可升級的32bit嵌入式操作系統,但中文輸入法種類、聯想能力較目前Windows和MacOS等計算機操作系統相比均較弱,且目前沒有市場開發前景。4.2 網絡傳輸問題 針對兩種模擬測試環境,WCDMA3G網絡在城鎮及鄉村信號可靠,傳輸數據穩定性較高,但在鐵路及公路交通工具上出現距離城鎮越遠信號越不穩定的情況,尤以森林、山地等野外環境更加明顯。

4.3 其他硬件問題 用于區分傷員電子標簽(RFID卡)紙質腕帶屬于電子消耗品,其制作成本較低,且含有電子芯片,運輸和攜帶途中容易出現損毀的情況,實際應用過程中可以考慮制作成本相對較高的硅膠類產品,確保耐磨易用。

5 啟 示

通過上述模擬環境測試,發現了分級救治信息系統平臺在傷情信息錄入、傳遞過程中具備了傳統卡片式、表格式紙質傷情記錄信息載體所沒有的巨大優勢,為醫療救治機構開展連續、有效的分級救治工作,以及保障高效、科學、合理的衛勤戰救組織指揮創造了更好的方式方法[4],在搶險救援和突發事件的傷病員救治中具有較廣泛的應用前景。但也應看到,受科技水平、硬件條件、配套軟件、資金配備等因素影響,分級救治信息系統平臺也具備一定的局限性[5],容易受到設備條件、人員條件、地理條件、氣候條件的制約,加之欠缺對使用人員的培訓、價格相對昂貴、使用成本較高等特點,真正的推廣應用還需要各級科研和醫療機構繼續努力。

[1] 宋洪利,劉晨陽,孫海昕,等.突發事件中傷病員救治信息管理現狀及改進構想[J].武警醫學,2015, 26 (12): 1277-1279.

[2]GarlandFC,EmbreyE,DenicolaA,et al.Medicalsituationalawarenessintheateradvancedconcepttechnologydemonstrationprojectproposal[R].SanDiego:NavalHealthResearchCenter, 2004.

[3]AshkenaziI,lsakoviehB,KlugerY,et al.Prehospitalmanagementofearthquakecasualtiesburiedunderrubble[J].PrehospDisasterMed,2005,20(2): 122-133.

[4] 易曉陽,黃成銳,馬湘軍.戰場傷員信息管理系統的研制[J].西南國防醫藥, 2005, 7(4): 95-95.

[5] 何 建,張 玲,王美堂,等.電子傷票在戰傷分類后送中的應用[J].解放軍醫院管理雜志,2008,15(7): 676-677.

(2016-08-02收稿 2016-09-10修回)

(責任編輯 武建虎)

黑龍江省自然科學基金面上項目(F201441)

宋洪利,碩士,主任醫師。

150000 哈爾濱,武警黑龍江總隊醫院

劉晨陽,E-mail:38105754@qq.com

R821.4