小學數學綜合評價題(一)

一、填空不算難,全對不簡單。(共20分)

1.人民日報于2023年1月23日報道:截至1月22日凌晨2時,中央廣播電視總臺《2023年春節聯歡晚會》全媒體累計觸達一百一十億一千一百萬人次,劃線部分數字寫作( ? ? ? ? ? ?)人次,改寫為用億做單位的數是( ? ? ? ?)億人次。其中15至44歲用戶規模占比達50.51%,劃線百分數表示( ? ? ? ? ? ? )用戶人數占全體用戶人數的百分比。

2.七五折==( ? ? ): 8 =( ? ?)%

3.體育課上,六(3)班男生進行仰臥起坐項目測評。根據評分標準,每分鐘做39個以上為良好,小剛1分鐘做了43個,體育老師記為“+4”,按照這樣的方式,小亮1分鐘做了45個,應記為( ? ? ?),小新1分鐘做了37個,應記為( ? ? ? )。

4.圖a是一個測繪專用的比例尺,尺子上的25mm表示實際距離5m,這把尺子適用于比例尺是1:( ? ?)的地圖。

5. 2022年北京冬奧會圓滿結束,中國代表團獲得9枚金牌,占中國獲得獎牌總數的60%。這屆冬奧會,中國隊獲得的獎牌總數是( ? ? )枚。

6.如圖b,利用割補法將平行四邊形剪拼成長方形,圖中三角形發生了( ? ?)運動;圖c利用割補法將梯形剪拼成平行四邊形,圖中移動位置的梯形發生了( ? ?)運動。

7.已知a與d互為倒數,a∶b=c∶d。如果b=3,c=( ? ? )。

8. 2024年2月10日是農歷正月初一,19天以后是小明的12歲生日。截至2024年3月,小明一共經歷了( ? ?)個陽歷生日。

9.人們記錄時間使用的是六十進制。六十進制是由古巴比倫人在3700年前最先使用的。科學家對它的產生和使用原因有這樣一種推測:古巴比倫人采用六十進制,是因為60是100以內因數最多的整數,共有( ? ?)個因數,這些因數在鐘表上比較常見。在一個正常的盤式鐘表(時針轉一周是12小時)上,時針與分針在相同時間內,旋轉的角度比是( ? ∶ ? )。

10.給一個空游泳池注水,3分鐘后,剛好注入整池水的,照這樣的速度,每分鐘可以注入整池水的,( ? ?)分鐘可以注入整池水的。

11.用兩種顏色的棋子擺成正方形點陣圖,如圖d。按照這樣的方法擺下去,第6個圖形中,黑色棋子有( ? ?)個;第n個圖形中有( ? ?)個黑色棋子。

二、推理和判斷,思考要周全。(對的在括號里打“√”,錯的打“×”,共8分)

1.天氣預報說:明天的降水概率是85%,表示明天一定會下雨。 ( ? )

2.鈍角三角形里面不可能有兩個鈍角。( ? )

3.周長一定,直徑與圓周率成反比例關系。( ? )

4.一張圖紙的比例尺是20:1,說明這張圖的比例尺前項是實際距離。 ( ? )

5.用3根小木棒首尾相接,圍成了一個三角形。按照這樣的方法,這三根小木棒還可以圍出不同形狀的三角形。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?( ? )

6.某班跳遠最高成績是2.32m,最低成績是1.7m,該班跳遠平均成績可能是1.69m。( ? )

7.一個數要么是正數,要么是負數。 ? ? ( ? )

8. 是4的倒數,0.25也是4的倒數。( ? )

三、辨析與選擇,馬虎要不得。(共16分)

1.已知三個數M、N(N≠0)和L可以寫成A、B、C、D四個等式。有些等式的M和N同時乘或除以一個不為0的數,L不變。下列等式不符合這一性質的是( ? ?)。

A. M×N=L ? ?B. M :N=L ? C. =L ? D. M÷N=L

2.一個長方體箱子,長m,寬m,高m,這個木箱的最小占地面積是( ? ?)。

A.m2 ? ? ?B. m2 ? ? ?C.m2 ? ? ?D.m3

3.百分數既有分數特征又與小數相似,但又有很多與眾不同的特點,下面說法不屬于百分數特點的是( ? ? ?)。

A.所有分母都相同,非常便于比較

B.分子既可以是整數又可以是小數

C.一般要化為最簡形式

D.只能表示兩個量的關系,不能表示量的大小

4.圖e是一間教室的平面圖,已知講臺的圖上長度是3cm,請根據你的生活經驗估算一下,下列比例尺( ? ? )最符合實際。

A. 1∶1

B. 1∶10

C. 1∶100

D. 1∶1000

5.用字母表示數可以幫我們解決很多數學問題,下面數學問題中只有一個不能用(2a+b)解決,這個問題是( ? ?)。

A.求一個長為a,寬為b的長方形周長。

B.出租車起步3公里以內收b元,3公里以外,按每公里2元加收車費,行駛(a+3)公里(a為整數)需要支付多少元?

C.工地車棚有a輛雙輪車,b輛獨輪車,這些車共有多少個車輪?

D.圓柱體底面積為a平方分米,側面積為b平方分米,表面積是多少?

6.四位同學各自嘗試用一根長10cm的吸管圍三角形,圍之前,需要將吸管剪為三段。為了便于記錄長度,大家約定:剪的時候要從整厘米的位置剪開。下面各圖表示了每位同學第一次剪開的位置。通過觀察可以發現,無論第二次怎樣剪,( ? ?)同學的三角形一定圍不成了。

7.數軸上有a、b、c三個點,根據三個點所對應數的位置可以估算,( ? )的運算結果最接近c點。

A.b÷a ? ? ? ? ?B.b-a ? ? ? C.b·a ? ? ?D. a÷b

8.小莉發現梯形面積公式可以計算多種平面圖形面積,于是她用梯形面積算法分別計算了梯形、平行四邊形、三角形和圓的面積,發現也可以得到正確結果。觀察下面算式,根據數字特征可以判斷,算式( ? ?)求的是真正的梯形面積。

A. (5+5)×6÷2 ? ? B. (3+5)×6÷2

C. (0+5)×6÷2 ? ? D. (6π+6π)×6÷2

四、挑戰基本功,計算也輕松。(共20分)

1.直接寫出得數。(8分)

15÷0.5= ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.2-3.8-0.2=

1.7×2-1.7-1.7= ? ? ?-= ? ? ? ? ?×=

4÷8+2.5= ? ? ? ? ?×2×2= ? ? ? ? 102×3=

2.計算,能簡算的要簡算。(6分)

÷17×÷ ? ? ? ? 380÷5+120÷5

3.解方程或比例。( 6分)

7+6x=9.4 ? ? ? ? ? ? ∶0.5= 20∶x

五、探秘數與形,比比誰聰明。(共6分)

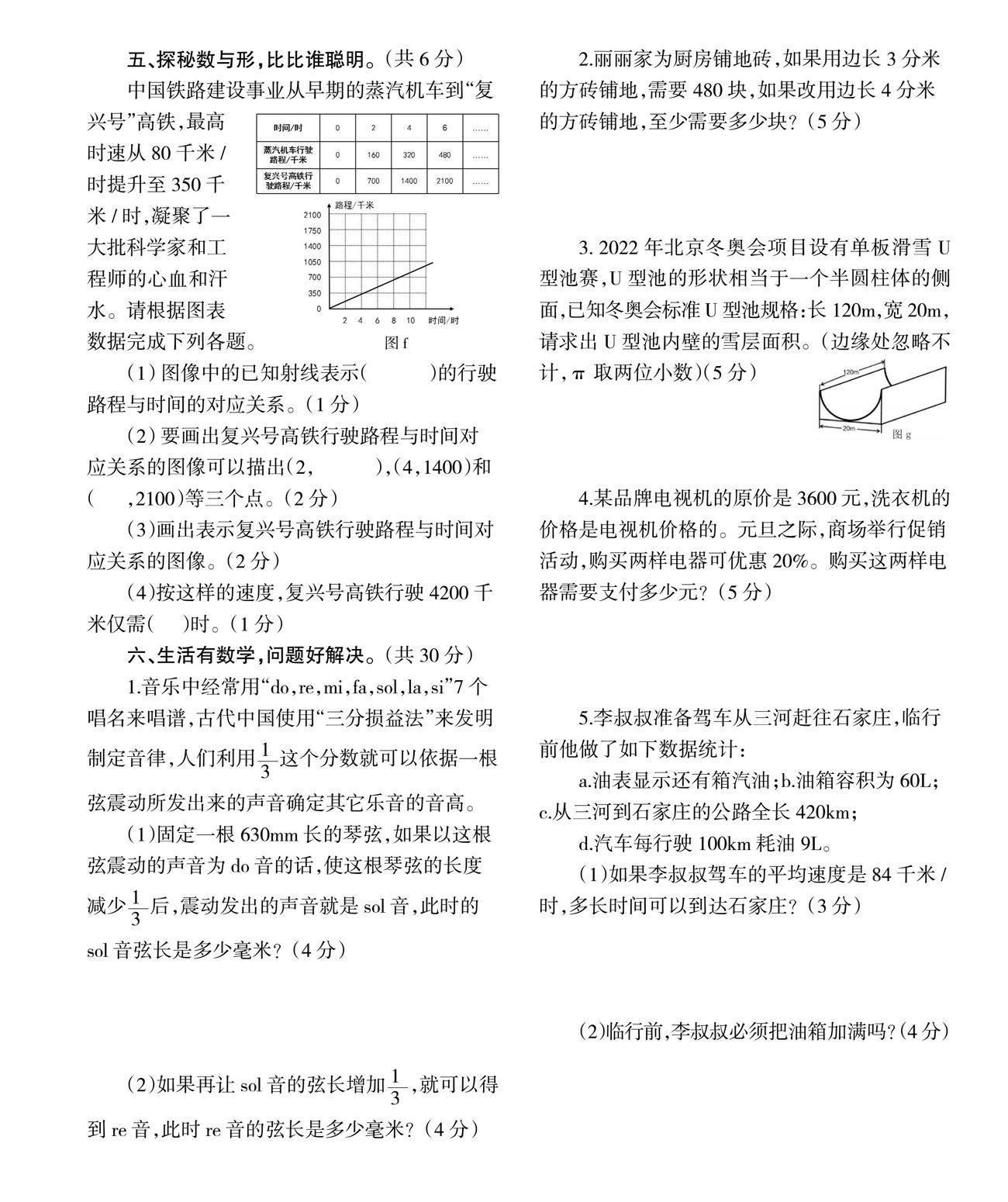

中國鐵路建設事業從早期的蒸汽機車到“復興號”高鐵,最高時速從80千米/時提升至350千米/時,凝聚了一大批科學家和工程師的心血和汗水。請根據圖表數據完成下列各題。圖f

(1) 圖像中的已知射線表示( ? ? ? ? ? ?)的行駛路程與時間的對應關系。(1分)

(2) 要畫出復興號高鐵行駛路程與時間對應關系的圖像可以描出(2, ? ? ? ? ? ?),(4,1400)和( ? ? ?,2100)等三個點。(2分)

(3)畫出表示復興號高鐵行駛路程與時間對應關系的圖像。(2分)

(4)按這樣的速度,復興號高鐵行駛4200千米僅需( ? ? )時。(1分)

六、生活有數學,問題好解決。(共30分)

1.音樂中經常用“do,re,mi,fa,sol,la,si”7個唱名來唱譜,古代中國使用“三分損益法”來發明制定音律,人們利用這個分數就可以依據一根弦震動所發出來的聲音確定其它樂音的音高。

(1)固定一根630mm長的琴弦,如果以這根弦震動的聲音為do音的話,使這根琴弦的長度減少后,震動發出的聲音就是sol音,此時的sol音弦長是多少毫米?(4分)

(2)如果再讓sol音的弦長增加,就可以得到re音,此時re音的弦長是多少毫米?(4分)

2.麗麗家為廚房鋪地磚,如果用邊長3分米的方磚鋪地,需要480塊,如果改用邊長4分米的方磚鋪地,至少需要多少塊?(5分)

3. 2022年北京冬奧會項目設有單板滑雪U型池賽,U型池的形狀相當于一個半圓柱體的側面,已知冬奧會標準U型池規格:長120m,寬20m,請求出U型池內壁的雪層面積。(邊緣處忽略不計,π取兩位小數)(5分)

4.某品牌電視機的原價是3600元,洗衣機的價格是電視機價格的。元旦之際,商場舉行促銷活動,購買兩樣電器可優惠20%。購買這兩樣電器需要支付多少元?(5分)

5.李叔叔準備駕車從三河趕往石家莊,臨行前他做了如下數據統計:

a.油表顯示還有箱汽油;b.油箱容積為60L;c.從三河到石家莊的公路全長420km;

d.汽車每行駛100km耗油9L。

(1)如果李叔叔駕車的平均速度是84千米/時,多長時間可以到達石家莊?(3分)

(2)臨行前,李叔叔必須把油箱加滿嗎?(4分)