英雄與時世的交鋒

陳榮鋼

徐克版的《黃飛鴻》里程碑意義,不僅在于重塑和創造了多位經典形象,同時,這位處在東西方邊緣的英雄負載著港人的集體焦慮,不停捫心自問,中國/香港何去何從……

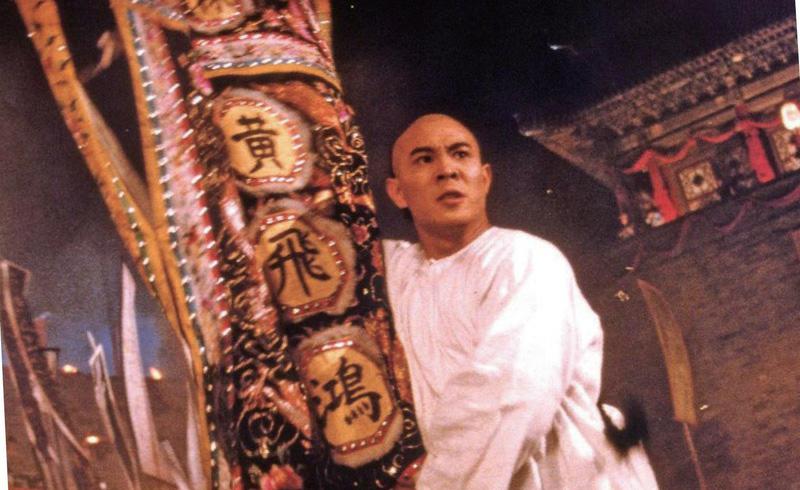

一晃眼,徐克導演的“黃飛鴻”系列電影問世已二十五周年,這一系列從第一部《黃飛鴻》(1991)到最后一部《黃飛鴻之六:西域雄獅》(1997)歷時六年,逐漸確立起世界影史中的地位。它往上承襲了五十年代以降的香港動作電影傳統和“黃飛鴻”電影的早期版本,往下為復刻黃飛鴻形象的后來人提出了指導和參考,尤其十三姨一角的出現使俠客黃飛鴻的形象飽滿了許多。

從英文片名"Once Upon a time in China"中,可以看出徐克有意的將其與《美國往事》(Once Upon a time in America)并致,講述一段帶有民族志的中國往事。將九十年代“黃飛鴻”系列電影置于香港近代史和世界影史雙重語境下將有利于我們看清徐克及其后來導演的創作動機和黃飛鴻的時代意義。

一代宗師銀幕之上的黃飛鴻

在徐克和李連杰聯袂的《黃飛鴻》之前,這個形象被拍過很多次,用好萊塢的術語來講,徐克在1991年做的算得上是“重啟”,有著承上啟下的意味。承得是誰的上呢?回看香港武俠功夫電影的歷史,一個叫關德興的人不能忽視。從1949年開始,關德興先后78次飾演黃飛鴻,這其中包括由香港無線電視制作的13集同名電視劇《黃飛鴻》(1976)。關德興飾演黃飛鴻的生涯始于胡鵬導演的第一部黃飛鴻電影《黃飛鴻傳》(1949),時年關44歲。該片分上下兩集,上集又名“鞭風滅燭”,下集又名“火燒霸王莊”。憑借關德興出色的演技和武術功底,香港觀眾迅速將他和黃飛鴻等同起來。

截至1970年,除了凌云和王天林導演的兩部《黃飛鴻義救海幢寺》(1953)由白玉堂擔任主角外,其余所有黃飛鴻的角色都由關德興飾演。即使到了七八十年代,當谷峰、劉家輝和成龍分別在何夢華導演的《黃飛鴻》(1973)、劉家良導演的《陸阿采與黃飛鴻》(1976)和袁和平導演的《醉拳》(1978)中飾演過黃飛鴻后,關德興的地位依然無人能及,直到在袁和平的《勇者無懼》(1981)中最后一次出演這一角色。

早年的人生經驗和社會環境幫助關德興完成了一場場反身性演出,自己也成為戲里戲外的武術人物,塑造起鋤強扶弱的銀幕形象。與關德興一起出名的還有曹達華飾演的黃飛鴻之徒梁寬,以及石堅飾演的反派人物。石堅自胡鵬導演的《黃飛鴻正傳》(1955)飾演鐵彈李起,先后在55部黃飛鴻電影中飾演不同的反派。有趣的是,在香港無線電視制作的20集電視劇《我系黃飛鴻》(1991)中,石堅成了黃飛鴻的扮演者。

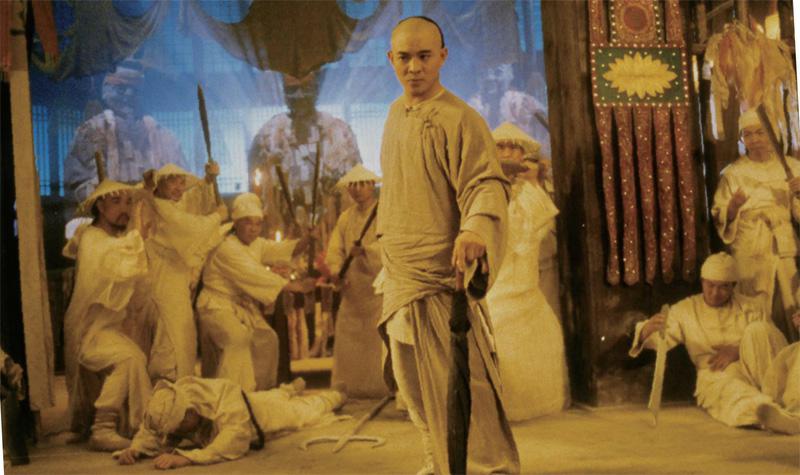

從袁和平的《勇者無懼》到徐克的首部同名電影《黃飛鴻》,中間隔了十年時間,其間經歷了香港電影的“黃金十年”。1990年代,香港社會進入一個轉型期,較之胡鵬創作的黃飛鴻形象,徐克的黃飛鴻更具時代意義。李連杰飾演的黃飛鴻象征著文化交流與沖突下的民族自決,他既是晚清的武術家、醫術家黃飛鴻,似乎也是九十年代香港的黃飛鴻。通過武術和醫術的規訓,黃飛鴻集合了導演想強調的男子氣概和積極發奮的精神,是帶有民族主體性特質的身體美學和社會倫理。

在1991年的《黃飛鴻》中改編自民樂《將軍令》經典的主題曲《男兒當自強》,將這種剛直不阿的民族精神與俠義之氣展現的淋漓盡致。精通傳統民俗音樂的黃沾借用鼓點的激越輔以男性的低吼,營造出一種蕩氣回腸的氣勢,他對演唱這首主題曲林子祥說,在演唱的時候想象身旁就是千軍萬馬。

據說,徐克在片場的時候也常常放出這首主題曲,調動演員的情緒。電影甫一開始,黃飛鴻與黑旗軍劉永福的對話點出了彼時中國正遭受西方列強侵略的處境,隨后便是黃飛鴻帶著民兵團在海灘上的訓練,此時《男兒當自強》的音樂響起,英雄與時世的交鋒獲得了強烈的情感共鳴,同時也拉開了徐克重構這段中國往事的序幕。

歷史想象中國/香港何去何從

無論是早年的“黃飛鴻”系列電影,還是九十年代“黃飛鴻”系列電影,其再現內容和形式都代表了電影制作人對中國近代革命的回望與想象。同時,作為文化產品,“黃飛鴻”系列電影憑借香港較為發達的電影發行制度和這座城市與生俱來的全球化屬性,傳播到世界各地,塑造了其它國家的觀眾對中國的跨國想象與理解力。正如這一系列電影本身所具有的地區(亞洲)和全球雙重屬性一樣。

事實上,當初《黃飛鴻》剛拍了不到一半,徐克就為《黃飛鴻》想好了英文名《Once upon a tim in China》(《中國往事》),受到塞爾喬·來昂內的《美國往事》(《Once upon a time in America》)的影響。在徐克看來,《黃飛鴻》系列中,有很多地方涉及到了中西文化沖突,除了徐克在美國留學的經歷外,更重要的是1980年代中英簽訂收回香港的協定,香港很多人不安穩的時代似乎又將開啟。

徐克的想法則有些不同,“我當時的想法是,香港人這么多年來忘了我們一直在這種環境里面成長,拍這個戲還是要告訴大家,我們還是要以根為主。《黃飛鴻》故事中講的是一個家庭觀念,集體生活,即所謂的精神狀態。在《黃飛鴻》里面,我比較注重于表現主義的東西,比如說在畫面上設定了一些東西,營造性比較強一點。”

厘清1990年代“黃飛鴻”系列電影的歷史觀需回到故事發生的年代,探究黃飛鴻究竟是一個怎樣的人物。“黃飛鴻”的故事發生于晚清到民國初年,這段時間正值資產階級民主革命。西方的堅船利炮與思想文化、科學技術、社會習俗一同進入中國,壓抑與反抗、異化與排斥的矛盾無處不在。

實業資本家、地方士紳和進步的舊知識分子試圖以多種名義結社介入政治,還有一些民間武裝力量,或為太平天國的殘余力量,或為地方新興的民間武裝,這樣的情形發生在華北、四川、湖南、廣東等等許多地方。其中,不乏如黃飛鴻這樣的習武習醫之人。電影中的黃飛鴻以“國術”替“中華武術”和傳統醫術正名,以肉身實踐、美學和社團倫理等多位一體的建構詮釋“武”和“醫”這兩個關涉身體的范疇。身體的強健成為民族自立的轉喻,這本質上成了求索民族解放的歷史敘事。

盡管正史中對黃飛鴻的事跡記載寥寥,野史里卻不乏對黃飛鴻的演繹。即使這些演繹與事實相去勝遠,但它們對探究“黃飛鴻”系列電影的作用是重要的,因為后者也是演繹的一種形式。而在各路野史中,最著名的要數黃飛鴻為黑旗軍首領劉永福任醫官及軍中技擊教練,更赴臺抗日,又任廣東民團總教練的故事了。

目前沒有黃飛鴻直接參與政治事件的正史記載,但它代表了受清末民初政治環境影響的一代人。尤其,黃飛鴻的結局更像民國政治的隱喻。1924年8月至10月,廣州商界反對孫中山組織的軍政府而發起商團事變,國民政府鎮壓了示威者,并燒毀廣州市西關一代,而寶芝林也受到了波及。隨后,黃飛鴻抑郁成疾,于次年4月在廣州逝世。

不難看出,上述野史中的故事和正史中黃飛鴻的晚年構成了一個反諷的圓環,其中關于現代民族國家身份認同的矛盾性正是黃飛鴻故事,或者說“黃飛鴻”系列電影的核心,也是它迷人的地方。在野史中,或者說在幾乎所有“黃飛鴻”電影中,黃飛鴻的經歷總有反帝國主義/殖民主義和反帝制兩個維度;而在正史中,壓死黃飛鴻的“最后一根稻草”也來自革命黨人組建的廣東省軍政府。

黃飛鴻的故事是國家認同的迷思,他的故事是所有深陷此種困惑的人共同書寫的,徐克和他的同輩人大多也是這樣,只不過他們用了一種比較現代的技藝去探求地區與國家間關系的張力,而此時去考古黃飛鴻真實的人生經歷已經不再重要。

因此,徐克版的黃飛鴻不再只是一個德高望重、與徒弟有著和善關系的師父,而是一名年輕的、與情人有矛盾的大俠。更重要的是徐克為這位英雄附加了一個新的時代特點,那就是“對未來缺乏把握”,“他不知道西方文化是一種入侵,還是應該去學習的現代知識”。

于是,一名對黃飛鴻影響深遠的重要的人物——“十三姨”在銀幕中登場了,她的重要性不僅在于樹立了黃飛鴻系列電影中新的經典形象,同時徐克也借她之口抒發個人的歷史觀,正是她幫助黃飛鴻找到了未來的方向。

新經典形象十三姨

從徐克的第一部《黃飛鴻》起,一個名為“十三姨”的角色突然進入了觀眾的視線。據傳徐克從“007”系列電影中的“邦女郎”身上獲得了啟發,發明了十三姨這個人物。在選誰來演十三姨這個問題上,徐克的考慮是找一位兼備觀眾印象中所謂“東方淑女”形象和“西方女性”氣質的演員,最終找到了“眼睛大到會說話”的關之琳。更何況,關之琳自己也留過洋,在婚戀觀上也有“進步女性”的特點。在影片的結尾,十三姨與黃飛鴻似乎有了個美滿的結局。

關之琳飾演的十三姨形象給觀眾留下了深刻的印象,以至于不少人誤以為真實世界里的黃太太也是她。事實上,十三姨是徐克虛構的形象,它應該無關于黃飛鴻的任何一任太太。即使有人推測十三姨的原型是黃飛鴻的最后一任太太莫桂蘭(1892-1982),但十三姨的許多地方都和莫桂蘭大相徑庭,比如二人現實中的年齡差達45歲。

無論十三姨的原型是莫桂蘭,還是傳言被黃飛鴻解救過的陸阿寬,徐克鏡頭中的“十三姨”就是《黃飛鴻》電影文本中的十三姨,一個有血有肉的人物。當然,就文本敘事性而言,十三姨有她特殊的意義。現實中,黃飛鴻四次娶妻。前三任妻子羅氏、馬氏、岑氏相繼早逝,以致于黃自認為有克妻之命。娶莫桂蘭時,黃飛鴻很擔心命里的某種東西會給莫帶來厄運,于是定莫為側室。莫桂蘭是黃飛鴻事實上的正房,但她因黃篤信文化的禁忌而不得不擔負起側室的名分。

而在關德興主演的77部“黃飛鴻”電影里,黃飛鴻都以光棍形象示人。因此,無論出于何種原因,在現實和早期“黃飛鴻”系列電影中,黃飛鴻的正房太太都是缺席的。十三姨的出現,填補了黃飛鴻不在場的愛情。更具意義的是,十三姨是黃飛鴻生活的導師、武術之外的師父、民族精神的啟蒙者。十三姨讓黃飛鴻變得飽滿、可親近,或者說,她讓黃飛鴻同其他習武之輩區分開來。

在徐克的第一部《黃飛鴻》中,鄭則仕飾演的豬肉榮徒有一腔熱血,卻是個偏狹短淺的、未經啟蒙的“國人”形象。張學友飾演的牙擦蘇本為大地主之子,一昧地崇洋媚外,是有產啟蒙者的代表。以上兩位的階級局限性表露無遺,唯有留洋歸國并建立起自己民族認同的十三姨成了黃飛鴻的精神導師。值得一提的是,十三姨身邊的重要道具——攝影機,打破了傳統女性“被看”的命運,也意味著主動的去看外界和反觀自身。它不僅是十三姨女性視點的延伸,也是中國近代民族浩劫的見證者。

就像黃飛鴻在影片中問十三姨的那樣:“外國真的那么好嗎,為什么我們什么都要向他們學呢?”十三姨回答:“不學我們就落后了。”這樣,徐克希望寄影片烘托的主題才在黃飛鴻身上得到了升華。