我國省級新聞與傳播學術期刊研究取向分析

王燦發?王芳?任洪忠

摘要:本文選取《新聞愛好者》為研究對象,統計了2013年至2015年三年間發表在《新聞愛好者》上的800篇論文,并將每年的研究領域、研究主題、主要研究成果進行統計和分析,研究目的是通過對比分析,展示該刊三年來在新聞與傳播學領域的研究熱點和研究趨勢。

關鍵詞:新聞與傳播學;研究領域;研究主題

中圖分類號:G206 文獻標識碼:A 文章編號:CN61-1487-(2016)11-0019-07

一、研究對象與研究方法

《新聞愛好者》是河南日報報業集團主辦的河南省一級期刊,也是全國新聞核心期刊。本刊物是新聞界人士研討新聞、交流經驗的園地,是業余通訊員開闊眼界、自學成才的助手。本文采用定量與定性相結合的分析方法,對2013年到2015年間發表在《新聞愛好者》上面的800篇論文進行歸類分析,以期從中窺探近幾年新聞傳播界的發展及研究方向。

本文對研究領域與研究主題的二級編碼主要參考劉自雄在《2012年度我國新聞傳播學研究綜述》中所采用的類目編碼[1],結合《新聞愛好者》自身刊物的特點,將研究領域劃分為15個類型,分別為中外新聞傳播史、新聞理論、新聞業務、媒介經營管理和產業化、傳播學、國際傳播與跨文化傳播、輿論學、廣播電視、網絡傳播、新媒體(不包括微博、微信)、微博微信、廣告學、新聞傳播教育、名人名家名著和其他。由于新聞傳播學本身是一種交叉性、跨學科性學科,加之當前媒體發展的融合化發展趨勢,因此在編碼過程中難免存在編碼誤差。但這樣編碼能夠比較清晰地勾勒出新聞學與傳播學的整體研究情況,呈現當年的研究領域和研究主題;透過三年的統計數據的變化可以看到新聞傳播學研究的趨勢。

由于2013年至2015年三年間,《新聞愛好者》都開設了專欄對一些新聞傳播學界的專家、學者以及名著進行介紹。具有深邃思考和獨特人格魅力的名人、名家是時代的驕傲,也是后輩學習的楷模。新聞作品的欣賞有利于提高新聞業務水平。因此,在研究中將“名人名家名作”單列一項。

二、2013年研究領域和研究主題分析

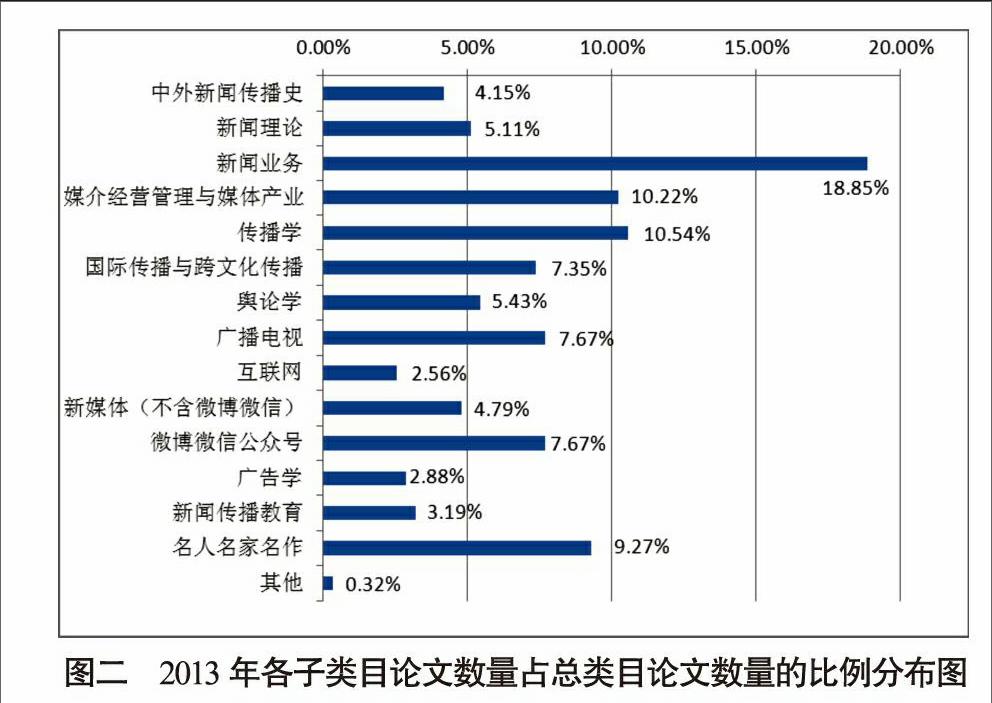

2013年,發表在《新聞愛好者》上的論文總共313篇,經過統計分析,這些文章涉及中外新聞傳播史、新聞理論、新聞業務、媒介經營管理與產業化、傳播學、國際傳播與跨文化傳播、輿論學、廣播電視、網絡傳播、新媒體(不包括微博、微信)、微博微信、廣告學、新聞傳播教育、名人名家名作和其他15個方面或領域。子類目之間的數量存在一定差異,各子類目論文數量(詳見圖一)以及各子類目的論文數占本刊當年論文總數的比例(詳見圖二)如下:

2013年新聞傳播史研究的論文共13篇,均為中國新聞傳播史的研究,其中《埃德加·斯諾的紅色中國理想》是介紹外國人在中國的新聞傳播活動。文章“拋開斯諾研究中的革命化視角”,“從新聞活動自身規律的路徑梳理”[2]斯諾對中共產生興趣的原因,指出斯諾冒險進入蘇區采訪的最直接的動力“便是來自書商的鼓勵以及自己在華更好的生活的謀劃”。[2]其他12篇文章,研究跨度比較大,研究主題比較分散,既有早期新聞活動的研究,也有明清時期、辛亥革命、民國時期的新聞研究。這一年,新聞傳播史的研究集中在個案研究,研究論文高達8篇。

新聞理論的研究本年度共16篇,分別涉及到新聞的本質、新聞專業主義、黨性原則、職業道德、新聞媒體的社會責任幾個方面,其中對于媒體職業道德和社會責任的研究最為突出,共有8篇。鄭保章、胡靜靜對胡錦濤新聞宣傳思想進行研究,指出胡錦濤強調“新聞媒體是黨和人民的喉舌,一定要堅持新聞工作的黨性原則,堅持團結穩定鼓勁、正面宣傳為主的方針,牢牢把握正確的輿論導向,努力營造昂揚向上、團結奮進、開拓創新的良好氛圍。”[3]

新聞業務方面的研究本年度共59篇,數量最多。從業務流程來看,主要涉及到標題的擬定、新聞語言的使用、會議消息的寫作等方面。陳春艷指出,社會語境的變化促使新聞標題變為“言語平實與靈動——務實、求俗、趨利的社會文化心態下的新聞標題”,呈現“日常口語登上大雅之堂——務實性的價值取向”“方言詞、俚俗詞登上大雅之堂——娛樂性的價值取向”“流行詞語登上大雅之堂 ——時尚化的審美取向”。[4]新聞業務方面的研究主要集中在對具體實踐案例的探討。從獲獎作品中總結經驗的文章共9篇。對個案報道進行研究,提出對策和建議的文章共27篇。

媒介經營管理和媒體產業研究的文章共32篇,研究的焦點集中在傳統媒體的突圍和文化產業的發展。探討紙媒和傳統出版社經營管理的文章有 17篇。可運領提出地市報業求強的四個路徑:“貼中心、接地氣、求創新、促發展”。[5]陳學樺提出黨報突圍的基本路徑是“實現兩個突破 發揮三大優勢”“要突破舊的體制機制給發展帶來的巨大障礙”“要樹立以讀者為中心的辦報理念”“公信力是黨報最具競爭性的力量”“人才是黨報突圍成功的基本保證”“對獨家新聞的占有是黨報決勝新媒體的關鍵”。[6]

33篇傳播學研究文章主要涉及文化傳播、政治傳播、危機傳播、傳播效果分析。其中文化傳播最多,高達12篇。陳力丹提出“禁果效應”,并指出“信息的自由流通是消除信息傳播中‘禁果效應的方法。 單靠‘禁止查禁和封鎖消息只能使問題激化,產生對立情緒。”[7]楊奕“從‘人內傳播的角度分析‘皮格馬利翁效應。”[8]嚴瑜對伯克新修辭理論中的核心概念“認同”進行研究,提出認同構建的“具體方式包括重復形式、三段論式推進、隱喻和移情等”。[9]

國際傳播和跨文化傳播研究方面,出境信息的傳播主要研究了我國華夏文化對外傳播、新疆對外傳播和深圳衛視國際頻道“走出去”策略。這一時期,對國外新聞傳播活動的研究是一個重要內容。日本的新媒體、印度農村新媒體、西方言論自由、戈爾巴喬夫新聞改革、英國電視數字化、新加坡新聞傳播媒體管理、美國的新聞媒體及其教育都有涉獵。張舉璽在研究戈爾巴喬夫的新聞改革時談到“新聞公開性改革的走形而非新聞公開性本身直接或間接導致了蘇聯的解體”。[10]朱繼東指出“言論自由已經成了美國等西方國家手中的一根任其隨意揮舞的大棒”“阿桑奇和維基解密所憧憬的理想化的新聞自由與言論自由是希望能夠對政府行為實施監控 ,但殊不知一旦觸犯美國利益就遭遇到‘圍剿和迫害”。[11]

輿論學研究方面,有對具體輿情案例的分析。顧明毅在對“表哥”事件的分析中指出網絡時代“一旦出現‘光靶事主,就會吸引‘叢林的集中傳播,形成輿論場結構化的一次對立情緒宣泄和表達”。[12]在輿情引導和應對方面的研究論文數量最多,共9篇。在謠言研究方面,楊虹認為“圖像的話語權越來越突出,以至于那些沒有直接圖像可用的網絡謠言,也要尋找一些資料性或花邊性圖像加以‘輔證或‘修飾”。[13]

這一年沒有發現對廣播的研究,對電視的研究主要集中在對電視節目評估系統的建立和應用方面。互聯網方面研究主題比較分散。田宇認為“網絡傳播極易產生偏差,而這種偏差是‘信息階級產生的一大原因”。[14]

新媒體(不含微博微信)的研究主要涉及微電影、IPTV、電子書、手機等社交媒體、傳統媒體入“云”。李益在研究手機媒體中指出,“電腦之前的一切媒介把人都拴死了,或拘束在室內,或釘死在椅子上。唯獨手機把人從機器跟前和禁閉的室內解放出來送到大自然中去”。[15]針對微博微信公眾號的研究共有24篇文章,涉及的主題有傳統媒體官微、政務微博、企業微博,對微博的傳播特點、危機應對、社會影響力和侵權等方面進行了探討。

廣告學領域的研究數量較少,共9篇,分別涉及廣告創意、廣告攝影、廣告語言藝術、廣告案例分析、公益廣告、廣告傳播和植入式廣告研究。新聞傳播教育共10篇,主要集中在教育改革方面。

三、2014年研究領域和研究主題分析

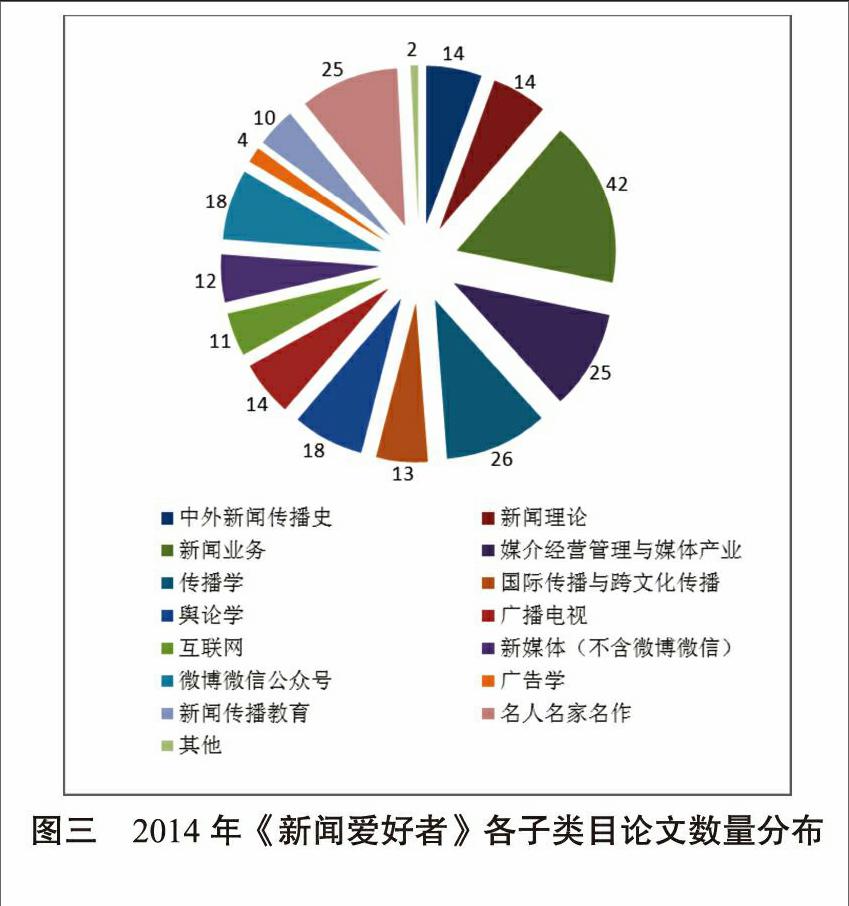

經統計,刊登在2014年《新聞愛好者》上面的學術論文共248篇,主要涉及中外新聞傳播史、新聞理論、新聞業務、媒介經營管理與媒體產業、傳播學、國際傳播與跨文化傳播、輿論學、廣播電視、互聯網、新媒體(不含微博微信)、微博微信、廣告學、新聞傳播教育、名人名家名作和其他等15個領域。每一類目的論文數量及每一類目論文數量占當年論文總數的比例如下圖:

這一年,新聞傳播史研究論文14篇,時間跨度主要涉及魏晉、元代、民國、東北淪陷和抗戰時期。其中,對穆青的新聞實踐和新聞精神進行研究的文章有6篇。涂鳴華在研究民國時期女性燙發的媒介呈現時講到,“身體成為政治和時尚糾葛在一起控制的場域”,“政治和時尚終于在女人的頭發上成功握手言和”。[16]

新聞理論研究文章共14篇,探討了新聞侵權、新聞客觀性、傳媒公信力、人文精神、傳媒職業道德和社會責任等內容。哈艷秋對鄧小平新聞宣傳思想中的群眾觀進行了研究,“在指導思想上,鄧小平強調在堅持新聞工作黨性原則的基礎上,進一步突出聯系群眾、服務群眾、引導群眾和擴大群眾的監督。在新聞宣傳實踐中,鄧小平要求新聞工作者拿事實說話,注重調查研究;辦報要關注‘群眾的議論、群眾的思想、群眾的問題,培養良好的文風和過硬的作風”。[17]

新聞業務研究文章共42篇,涉及采寫心得、新聞標題的制作、獲獎作品探討、 “失獨”家庭報道、突發事件報道、深度報道、調查性報道和人物報道等。靖鳴認為,“只有客觀、全面、平衡的報道,才能最大限度地挖掘負面新聞的正面價值,化解危機。”[18]趙志國指出,“就現實而言,媒體災難報道的最大考驗就是‘控負的邊界”。[19]

媒介經營管理與媒體產業研究文章共25篇,研究話題涉及影視產業、紙媒行業、媒體融合、文化創意產業、新聞敲詐治理等方面,其中關于媒介融合的文章數量最多。孟建認為,“在‘官方媒體輿論場和‘民間媒體輿論場 的博弈中,‘民間媒體輿論場中的負能量往往在各種‘抗爭運動(活動)中扮演著特殊的角色,需要我們予以高度重視的極大問題”。[20]在產業集群研究方面,陸地指出“鉆石體系是一個互動的體系,它內部的每個因素會強化或改變其他因素的表現。一個產業若想建立自己的競爭優勢,必須善用四大關鍵要素,加上機會、政府角色,彼此互動。”[21]

傳播學方面的文章共26篇,涉及危機傳播、文化傳播、體育傳播、政治傳播。王梅芳在探討時尚文化時,指出“時尚不停變化的特性決定了它具有自我反思的能力”“時尚可以用作文明過程的指示器”。[22]張貞貞在對媒介決定論和發展傳播學進行分析后指出,“傳播技術變革與社會發展是雙向互動的”,“傳播技術變革對于社會轉型的推動在一定程度上是通過間接推動社會各方面的發展來實現的。”[23]

國際傳播與跨文化傳播研究的文章共13篇,除探討我國對外傳播之外,還研究了美國、蘇聯、德國、韓國和印度的傳播思想和實踐。柯澤指出“米德認為一切關系和互動的基礎是人人借助于符號而發生的交往和交流,”[24]“米德實際上是從信息交換和交流的角度切入到了人的社會化過程的研究之中”。[24]

輿論學方面的研究文章共18篇,其中四篇是關于輿論引導的研究,其他文章分別涉及輿論的作用、輿論特點、輿情演變。劉建明指出,“諍言、褒揚與曝光執著地追求真理,堅定地捍衛公共利益與正義;浮言、假話、謬理和謠言則套話連篇、顛倒是非,貽害國家和人民”。[25]“從根本上看,社會矛盾與社會問題制造了熱詞,也成為社會輿論的誘因。”[26]他認為,“即使千萬種媒體發出同一種聲音,連篇累牘,勢如燎原,公眾不理不睬,甚至嗤之以鼻,這種意見也不過是輿論泡沫。”[27]輿論“演變有‘社會燃燒模型‘社會激波模型和‘磁場引力模型三種”。[28]

廣播電視方面的文章共14篇,研究廣播的論文1篇。電視研究內容涉及電視節目、電視新聞、電視發展、節目主持人方面。有一篇研究農民形象的論文。

互聯網方面的文章共11篇,研究內容涉及網絡時尚傳播、網絡政治傳播、網絡危機傳播、網絡文化傳播、網絡謠言、網絡輿情等方面。

新媒體(不含微博微信)的文章共12篇,主要涉及新媒體的界定、新媒體的作用、新媒體的發展和微電影。譚天認為,“‘媒體 是一個傳媒經濟學的概念”“新媒體其實不是‘媒體,或者說不是傳統意義上的‘媒體”“傳媒經濟的本質是意義經濟”。[29]微博微信的文章共18篇,主要涉及政務微博、微博輿情、微博營銷,還出現了微博時尚傳播研究。這一年開始出現微信研究。陳燕霞指出,“傳統媒體的微信公眾平臺除了推送內容之外,還充分利用平臺的自動回復和后臺解答用戶問題的功能,實現了與用戶之間的溝通”。[30]

廣告學方面的文章共4篇。以個案的形式研究美國的公益廣告、整體關照研究中國廣告業,還有2篇分別研究廣告文化責任和高校廣告倫理教育。

新聞傳播教育方面的文章共10篇,分別涉及高校影視教育、新聞傳播教育、文化禮儀教育。新聞傳播教育方面分別探討了新聞教育改革、新聞實務教育、新聞人才培養。

四、2015年研究領域和研究主題分析

2015年,發表在《新聞愛好者》上的學術論文共有239篇,主要涉及中外新聞傳播史、新聞理論、新聞業務、媒介經營管理與媒體產業、傳播學、國際傳播與跨文化傳播、輿論學、廣播電視、互聯網、新媒體(不含微博微信)、微博微信、新聞傳播教育、名人名家名作和其他等14個領域,廣告學領域的文章沒有。每一類目的數量及每一類目占當年論文總數的比例如下圖所示:

這一年,新聞傳播史研究論文比較少,共4篇,一篇探討五四時期報刊的發展動因,一篇探討抗戰時期民營報紙與政黨報紙聯合經營模式,一篇是《歷史就在你的腳下——讀臺灣王鼎鈞回憶錄四部曲》,剩下一篇研究古代輿論,提出了“問政于輿論,還政于民心”[31]的古代十大輿論定理。

新聞理論研究文章共15篇,主要涉及媒體的地位、主流媒體的認知、媒體公信力、新聞自由、專業主義、黨性原則等方面。黃何風濤指出,“近年西方新聞學者認為,每一種新聞媒介的信道,越來越被定義為控制手段”“新聞場是西方學者分析權力控制新聞、影響受眾的一個概念”“新自由主義新聞理論反對新聞媒介的公共化,主張媒體徹底私有化、市場化、全球化和報道的獨立、自決和自行負責的原則,反對國家對媒體的干預。”[32]

新聞業務研究文章共40篇,主要探討了新聞采寫、新聞標題制作、新聞策劃、醫患報道、調查報道、會議報道等內容。黃淑敏指出,“無論媒介環境如何變化,媒介技術如何更新,報道理念如何跟進,報道方式如何創新,我們必須始終堅持新聞本體、不離新聞本位,遵循客觀真實、多元價值、人文關懷和報道平衡這幾大原則”。[33]

媒介經營管理與媒體產業研究文章共38篇,主要探討了傳統媒體的發展、媒介融合、新型主流媒體建設、動漫產業、電影業、出版業等。在關于自媒體版權問題的探討中,王志剛提出“尋求版權利益平衡是媒介變遷的必然階段,需要制度和平臺雙管齊下,平臺運營商將成為重構版權利益平衡的主力”。[34]在數字化圖書營銷的研究中,他提出“數字化圖書市場交易中的‘檸檬問題不僅會損害市場交易的公平公正,引發圖書行業間的惡性競爭,還會引發道德風險,導致市場失靈,造成社會資源的巨大浪費。”[35]

傳播學方面的文章共30篇,主要涉及到傳播理論和健康傳播、公共傳播、文化傳播、政治傳播、危機傳播。張美靜在研究網絡表情符號emoji爆紅的原因時指出,“表情符號‘生長于文字表達的體系之外,掌管著語盡詞窮后廣袤的情感叢林”“在網絡溝通及時便捷、表情符號又高度發達的當下,人們越來越少地深思熟慮、再三斟酌、反復推敲一個情緒的表達,我們越來越習慣把情感表達讓渡給表情符號,把自己變成一個在電腦屏幕前表情冷漠而在網絡世界里熱情奔放的怪異動物”。[36]鄭保衛、王亞莘對習近平的宣傳藝術和傳播技巧進行梳理,總結出八大特點:“注重細節,善講故事”“崇尚簡潔,倡導新風”“善用俗語,樸實無華”“巧用典故,彰顯厚重”“區分對象,講求效果”“動之以情,曉之以理”“與時俱進,不斷創新 ”“中國作風,中國氣派”。[37]

國際傳播與跨文化傳播研究的文章共13篇,主要是對國外的新聞傳播進行研究。研究的國別主要是日本、美國,研究的范圍涉及傳播心理、文化傳播、新聞傳播等多個方面。羅彬在研究國外公共媒介管理制度的過程中提出,我國公共廣播電視管理制度建設要“分類管理”“重點放在廣播電視節目內容的制作上”“加快國家立法”“加快健全廣播電視體制機制”。[38]

輿論學方面的研究文章共16篇,主要研究了網絡辟謠、意見領袖、輿論監督、輿論思想和輿論引導。劉建明認為,“輿論辯論是思想達到真理的必經之路”“合法的輿論一律就是民意同化的一律。[39]”輿論傳播中,存在“恐懼孤立與追隨聲勢的眾意增減律”。 [40]雷揚、榮翌、王燦發認為,網絡輿論場中輿論勢力博弈存在四個新表現和新特征:“網絡輿論勢力的博弈展現出蝴蝶效應”“對抗性的輿論力量公開較量”“輿論勢力博弈陣地轉向社群媒體”“社會思潮參與網絡輿論博弈”。 [41]

廣播電視方面的文章共18篇,研究范圍涉及電視節目創新、節目主持人和廣播評論。陳沫認為,彈幕技術不僅“可以提高電視媒介的娛樂性”“提升電視觀眾與電視媒介的互動效率”“增強電視觀眾的黏性”,還“可以為電視媒介提供‘增值功能”。[42]

互聯網方面的文章共14篇,主要探討網絡發展給社會、新聞業等帶來的影響和變化。陳力丹認為,“互聯網憑借強大的連接功能,正在重新整合社會、市場等資源,重構新聞機構組織流程與商業模式,實現微軟全球執行副總裁沈向洋所說的‘無縫體驗。”[43]

新媒體(不含微博微信)方面的研究文章共19篇。肖艷憐對少數民族新媒體研究情況進行統計發現,“相關研究呈現出明顯的地域失衡特征”“研究偏重于泛化的現象描述,多數研究缺少對社會環境、政治框架及制度的分析把握”“相關研究中使用理論作為研究支持的成果少”“忽略了電腦傳播系統實現的跨邊界數據傳輸與使用者也是信息發布者的特征,主要視點集中在新媒體的單方面信息生產、傳播與控制。”[44]微博微信的文章共10篇,主要涉及微博微信運營、傳播功能、大V的傳播行為、傳統媒體入“微”等內容。李凌達指出,“農產品電商的蓬勃發展,新媒介與商業的標簽捆綁在一起,通過農產品的載體,實現了對農民消費文化的灌輸”。[45]王鐃對《今日消費》微信公眾號進行研究后指出,它的成功之處在于通過“利用原創內容、有效活動黏粉、深耕傳播效應、合理商業化四大支點,將微信平臺的運營打造成一個合理化的閉環”。[46]

廣告學方面的文章沒有。新聞傳播教育方面的文章共1篇,研究的是自媒體在新聞傳播教學中的應用。

五、2013年至2015年研究領域和研究主題對比分析

從數量對比來看,新聞業務研究一直是新聞傳播學研究和關注的重點,一直占據當年最高比例。新聞理論和狹義傳播學研究穩中稍增,媒介經營管理和媒體產業的研究穩中有增,三年間增長了6個百分點。互聯網和新媒體的研究一直在增長,新聞傳播史、廣播電視與新聞傳播教育研究有一定波動,廣告研究一直在下降。

從研究主題來看,新聞獲獎作品的研究是新聞業務研究的重點;新聞職業倫理道德、新聞專業主義是新聞理論研究的重點,輿情引導與謠言治理成為每年輿論研究的重點;在媒介經營管理與產業化的研究方面,媒體改革與媒體融合是研究重點,這跟當前的媒介發展形勢相吻合,同時也跟中央精神保持一致。文化傳播成為三年間傳播學研究的重點,不少學者從不同角度對不同文化產品的傳播進行研究。三網融合的推動,手機媒體成為人們接受信息的重要途徑,這三年間對手機媒體的研究是新媒體研究的重點。傳播技術的發展使微博微信處于發展的井噴狀態,新聞傳播學界對其發展及其影響進行了研究。但作為新生事物,對它的研究還處于不斷探索之中,研究范圍也比較分散,對微媒體的理論創新研究和預測性研究幾乎沒有。

2013年至2015年是中國“十二五”規劃實施的后三年,圍繞國家重大政策的調整和實施,《新聞愛好者》在推動媒體改革、促進媒體融合發展、加強國家文化軟實力建設方面的選題穩步增長,研究主題不斷細化,研究深度不斷推進。

參考文獻:

[1]劉自雄等.2012年度我國新聞傳播學研究綜述——基于9種CSSCI期刊的分析[J].現代傳播,2013(3).

[2]沈薈,錢佳湧.埃德加·斯諾的紅色中國理想[J].新聞愛好者,2013(12).

[3]鄭保章,胡靜靜.論胡錦濤新聞宣傳思想的理論實踐基礎及內涵[J].新聞愛好者,2013(1).

[4]陳春艷.社會語境作用下新聞標題語言的嬗變——以《人民日報》為例[J].新聞愛好者,2013(5).

[5]可運領.地市報業應對挑戰求強路徑探析[J].新聞愛好者,2013(11).

[6]陳學樺.黨報突圍的市場化路徑[J].新聞愛好者,2013(10).

[7]陳力丹.信息傳播中的“禁果效應”[J].新聞愛好者,2013(7).

[8]楊奕.“皮格馬利翁效應”與人內傳播[J].新聞愛好者,2013(5).

[9]嚴瑜.習近平總書記講話的認同構建——基于伯克新修辭理論的研究[J].新聞愛好者,2013(3).

[10]張舉璽.再論戈爾巴喬夫新聞公開性改革[J].新聞愛好者,2013(11).

[11]朱繼東.從美英等“圍剿”阿桑奇看西方言論自由的虛偽性[J].新聞愛好者,2013(3).

[12]顧明毅.解讀互聯網反腐的“光靶效應”——對“表哥”事件中輿情傳播規律的深層次思考[J].新聞愛好者,2013(12).

[13]楊虹.網絡謠言的圖像化轉型及使用規律初探[J].新聞愛好者,2013(8).

[14]田宇.論網絡傳播中的精英主義趨勢[J].新聞愛好者,2013(11).

[15]李益.手機的功能泛化及審美文化嬗變[J].新聞愛好者,2013(12).

[16]涂鳴華.時尚與政治的糾葛:民國時期中國女性燙發的媒介呈現[J].新聞愛好者,2014(6).

[17]哈艷秋.試論鄧小平新聞宣傳思想中的群眾觀[J].新聞愛好者,2014(11).

[18]靖鳴.地方媒體本地負面新聞報道的怪象與消解——以青島媒體報道“11·12”輸油管線爆炸事故為例[J].新聞愛好者,2014(1).

[19]趙志國.災難性事件的媒體報道與“控負”邊界——析青島輸油管道爆炸事故中的媒體作為[J].新聞愛好者,2014(4).

[20]孟建.媒體融合發展與現代社會進步——對我國大力實施“媒體融合戰略” 的若干思考[J].新聞愛好者,2014(12).

[21]陸地.好萊塢影視產業集群的鉆石模型分析[J].新聞愛好者,2014(2).

[22]王梅芳.馬克思日常生活維度下的時尚含義[J].新聞愛好者,2014(6).

[23]張貞貞.傳播技術變革與社會民主轉型之間的關系[J].新聞愛好者,2014(9).

[24]柯澤.米德的符號互動論思想以及對美國傳播學研究的影響和貢獻[J].新聞愛好者,2014(10).

[25]劉建明.輿論正負能量的社會定律[J].新聞愛好者,2014(12).

[26]劉建明.媒體熱詞的輿論轟鳴[J].新聞愛好者,2014(3).

[27]劉建明.輿論主體、輿論泡沫與輿論領袖的歷史之境[J].新聞愛好者,2014(8).

[28]劉建明.從輿論混沌到民變的輿情演變及模型[J].新聞愛好者,2014(11).

[29]譚天.新媒體不是“媒體”——基于媒介組織形態的分析[J].新聞愛好者,2014(6).

[30]陳燕霞.傳統媒體試水微信的原因及現狀[J].新聞愛好者,2014(9).

[31]劉建明.中國古代十大輿論定理[J].新聞愛好者,2015(3).

[32]黃何風濤.論新型主流媒體西方新聞理論的最新發展與理念——讀劉建明的《當代西方新聞理論》[J].新聞愛好者,2015(5).

[33]黃淑敏.新聞報道在借鑒社會科學方法中應把握的原則[J].新聞愛好者,2015(4).

[34]王志剛.自媒體版權問題探討[J].新聞愛好者,2015(8).

[35]王志剛,李陽冉.數字化圖書營銷中的“檸檬效應”及應對機制[J].新聞愛好者,2015(6).

[36]張美靜.人際傳播的符號回歸——網絡表情符號emoji在社交媒體爆紅的因素分析[J].新聞愛好者,2015(12).

[37]鄭保衛,王亞莘.試論習近平的宣傳藝術與傳播技巧[J].新聞愛好者,2015(12).

[38]羅彬.國外公共媒介管理制度借鑒研究[J].新聞愛好者,2015(4).

[39]劉建明.辯論、輿論攻擊與兩種輿論一律[J].新聞愛好者,2015(2).

[40]劉建明.西方輿論學的十大定理[J].新聞愛好者,2015(4).

[41]雷揚,榮翌,王燦發.網絡輿論場中輿論勢力的博弈及治理路徑[J].新聞愛好者,2015(5).

[42]陳沫.彈幕技術在電視行業的應用與發展[J].新聞愛好者,2015(10).

[43]陳力丹.沉浸傳播:處處是中心 無處是邊緣——對世界互聯網大會的總結與思考[J].新聞愛好者,2015(1).

[44]肖艷憐.新媒體與少數民族研究述評[J].新聞愛好者,2015(12).

[45]李凌達.新媒介平臺與鄉村媒介化演進——以農民利用微博售賣農產品現象為例[J].新聞愛好者,2015(7).

[46]王鐃.四大支點打造微信公眾號——以《今日消費》微信平臺的運營為例[J]. 新聞愛好者,2015(8).

作者簡介:王燦發,中國傳媒大學新聞傳播學院教授,博士生導師。

王芳,湖南工業大學文學與新聞傳播學院教師,中國傳媒大學訪問學者。

任洪忠,作者單位為中國傳媒大學新聞傳播學院。

(責任編輯:習良)