有機活性改土劑對土壤理化性質的影響及最佳施用量研究

楊文霞,潘艷花,秦嘉海

(1.酒泉市農業科學研究院,甘肅 酒泉 735000; 2.酒泉市種子管理站,甘肅 酒泉 735000;3.河西學院 農業與生物技術學院,甘肅 張掖 734000)

?

有機活性改土劑對土壤理化性質的影響及最佳施用量研究

楊文霞1,潘艷花2,秦嘉海3

(1.酒泉市農業科學研究院,甘肅 酒泉 735000; 2.酒泉市種子管理站,甘肅 酒泉 735000;3.河西學院 農業與生物技術學院,甘肅 張掖 734000)

有機活性改土劑;理化性質;馬鈴薯;最佳施用量

采用盆栽試驗方法,研究了有機活性改土劑對土壤理化性質及持水量的影響和種植馬鈴薯的最佳施用量,結果表明:有機活性改土劑各原料的影響效應大小為CO(NH2)2>改性糠醛渣>(NH4)2HPO4>5406菌肥,有機活性改土劑的最佳配方為5406菌肥、改性糠醛渣、CO(NH2)2、(NH4)2HPO4質量比為0.000 8∶0.905 8∶0.072 3∶0.021 1的組合;有機活性改土劑施用量與土壤孔隙度、持水量、團聚體含量、有機質含量、速效氮磷鉀含量和馬鈴薯產量呈顯著的正相關關系,與土壤容重、pH值呈顯著的負相關關系;隨著有機活性改土劑施用量的增加,馬鈴薯施肥效益在增加,但當有機活性改土劑施用量大于12 t/hm2時,施肥效益開始下降;經回歸分析,馬鈴薯產量與有機活性改土劑施用量間的回歸方程為y=27.270 0+1.681 0x-0.058 4x2,最佳施用量為11.96 t/hm2,此施用量下馬鈴薯理論產量為39.02 t/hm2。

甘肅省張掖市海拔1 650~2 800 m的民樂和山丹縣冷涼灌區,是加工型馬鈴薯種植和貯藏的理想場所,近年來建成了加工型馬鈴薯生產基地3萬hm2,年產加工型馬鈴薯112.5萬t[1],發展勢頭良好。但是張掖市馬鈴薯產業發展中存在如下突出問題:種植面積大,連作年限長,土壤養分比例失衡;有機肥料投入量嚴重不足,化肥超量施用,土壤板結,貯水功能削弱;土壤改良與培肥技術滯后,產量低而不穩,市場競爭力不強等[2]。為此,以國家糧食安全為目標,以技術創新為手段,以有機活性改土劑代替傳統化肥為突破口,以甘肅共享化工有限公司資源豐富的廢棄物糠醛渣為主料[3],應用土壤培肥理論,有針對性地選擇了5406菌肥、CO(NH2)2(尿素)和(NH4)2HPO4(磷酸二銨)[4-5],采用正交試驗方法,篩選出有機活性改土劑配方,進行了有機活性改土劑對土壤理化性質及持水量的影響和馬鈴薯最佳施用量的研究,旨在從根本上解決張掖市馬鈴薯產業發展中的問題,為張掖市馬鈴薯產業的持續穩定發展和國家糧食安全提供強有力的技術支撐。

1 試驗材料與方法

1.1 試驗材料

1.1.1 土壤類型

土壤類型是灌漠土[6],采自海拔2 200 m的民樂縣南古鎮城南村二社,0~20 cm土壤含有機質12.35 g/kg、堿解氮66.43 mg/kg、速效磷8.65 mg/kg、速效鉀145.54 mg/kg,土壤pH值為7.73。

1.1.2 參試肥料

CO(NH2)2,含N為46%,甘肅劉家峽化工廠產品;(NH4)2HPO4,含N為18%、含P2O5為46%,云南云天化國際化工股份有限公司產品;5406菌肥,有效活菌數量≥0.2億個/g,金肥王股份有限公司產品。

1.1.3 糠醛渣及改性糠醛渣

糠醛渣含有機質76%、全氮0.61%、全磷0.36%、全鉀1.18%,pH值為2.6,粒徑0.5~1.0 mm,甘肅共享化工有限公司產品。

在糠醛渣中,加入0.54%的尿素,將糠醛渣C/N調整為25∶1,再加入4.00%的石灰粉,將糠醛渣pH值由2.60調整為6.50~7.30,然后加水使其含水量達到60%~65%,混合均勻,堆置并覆蓋塑料棚膜,每平方米塑料棚膜開直徑3~5 cm的小孔2~3個,堆置發酵60 d后,在陰涼干燥處風干15 d,含水量小于5%時,全部過1~5 mm篩,得到改性糠醛渣。

1.1.4 馬鈴薯及其栽培容器

馬鈴薯品種為大西洋,由甘肅萬向德農馬鈴薯種業公司提供;栽培容器為膠木桶,口徑30 cm,底徑28 cm,高35 cm。

1.2 試驗方法

1.2.1 試驗時間與地點

試驗于2013—2014年在河西學院生命科學實驗樓實驗室進行。

1.2.2 試驗處理

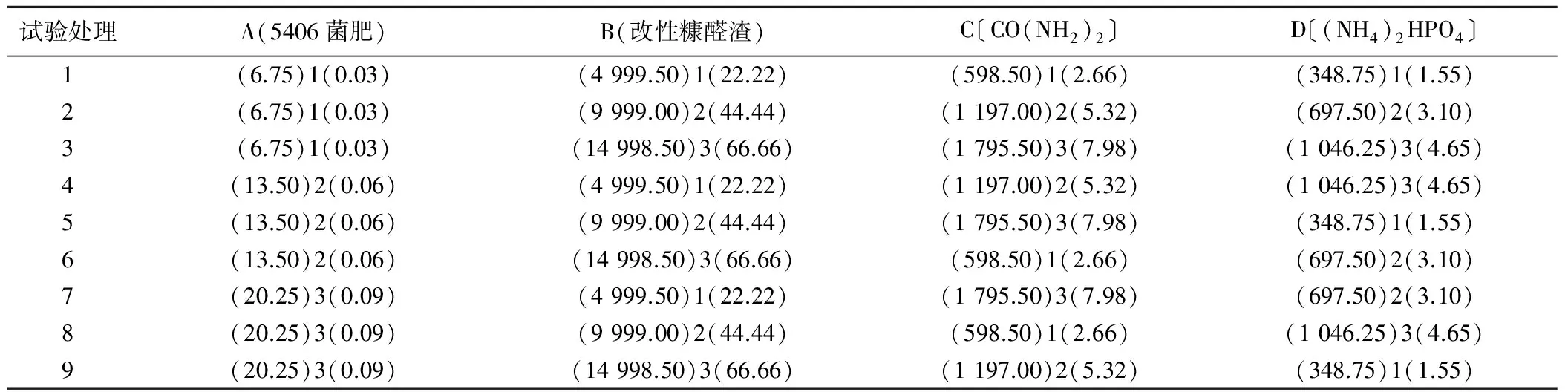

試驗一:有機活性改土劑配方確定。2013年4月26日,分別以5406菌肥、改性糠醛渣、CO(NH2)2、(NH4)2HPO4為A、B、C、D 4個因素,每個因素設計3個水平,按正交表L9(34)設計9個處理[7],見表1。按表1因素與水平編碼括號中的數量稱取各種原料混合均勻后進行對比試驗。采用正交試驗分析方法計算出各因素不同水平的T值和因素間效應值(R),確定因素間最佳組合,組成有機活性改土劑配方。

表1 L9(34)正交試驗設計

注:表中每列中間的數據為正交試驗水平編碼值,其左邊括號內數據為該水平下有機活性改土劑大田施用量(kg/hm2),右邊括號內數據為該水平下有機活性改土劑試驗施用量(g/10kg土)。

試驗二:有機活性改土劑適宜用量的研究。依據試驗一篩選的配方,將5406菌肥、改性糠醛渣、CO(NH2)2、(NH4)2HPO4按質量比0.000 8∶0.905 8∶0.072 3∶0.021 1混合得到有機活性改土劑,經室內化驗分析含有機質70.68%,含N為2.68%,含P2O5為1.44%,含K2O為1.09%。2014年4月24日,將有機活性改土劑施用量按0、3、6、9、12、15 t/hm2設計為6個處理,分別為處理1~6,以處理1為對照(CK),每個試驗重復3次,隨機區組排列。

1.2.3 馬鈴薯種植方法

將膠木桶沖洗干凈,用0.20%的高錳酸鉀浸泡10 min,然后分別稱取過10 mm篩的風干土10 kg與不同處理的有機活性改土劑混合均勻后裝入膠木桶內。將膠木桶放置在室外,每個膠木桶澆水5 000 mL,使土壤自然含水量達到50%。澆水5 d后,將膠木桶內土壤淺耕后播種馬鈴薯,播種深度5 cm,每桶播種4株,并在桶上覆蓋一層地膜。出苗后去掉地膜,出苗7 d后間苗,每桶留3株。每隔5天每桶定量澆水3 000 mL,使土壤自然含水量達到30%。

1.2.4 測定指標與方法

每個膠木桶中的馬鈴薯單獨收獲,將膠木桶產量折合成公頃產量進行統計分析。馬鈴薯收獲后分別在膠木桶內采集耕層0~20 cm土樣4 kg,用四分法帶回1 kg混合土樣在室內風干后進行化驗分析(測土壤容重、團聚體含量用環刀取原狀土)。土壤容重采用環刀法;土壤孔隙度采用計算法;土壤團聚體含量采用干篩法;堿解氮含量采用擴散法;速效磷含量采用碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗比色法;速效鉀含量采用火焰光度計法;pH值采用5∶1水土比浸提,德國WTW臺式pH計測定;飽和持水量、毛管持水量、非毛管持水量按有關公式求得[8-9]。

1.2.5 數據處理方法

土壤理化性質、土壤持水量、馬鈴薯產量均采用DPS V13.0軟件分析,差異顯著性采用多重比較,LSR檢驗。有機活性改土劑最佳施用量按公式x0=[(Px/Py)-b]/2c求得[10],馬鈴薯理論產量按肥料效應回歸方程式y=a+bx+cx2求得[11]。

2 結果與分析

2.1 有機活性改土劑配方確定

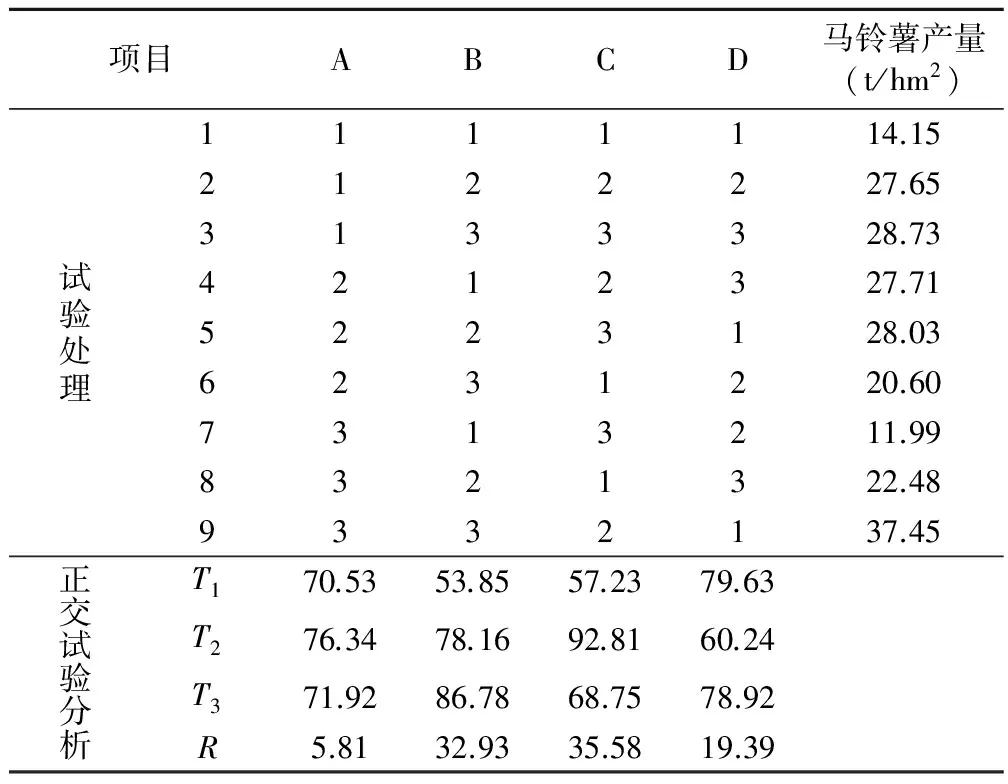

2013年9月20日每個膠木桶單獨收獲,將馬鈴薯產量折合成公頃產量進行正交試驗分析(表2),結果表明,4個因素按因素間效應值(R)大小排序為C(35.58)>B(32.93)>D(19.39)>A(5.81),說明各因素對制種馬鈴薯產量的影響效應大小為CO(NH2)2>改性糠醛渣>(NH4)2HPO4>5406菌肥。比較各因素不同水平的T值,可以看出:TA2>TA3>TA1, 說明馬鈴薯產量先隨5406菌肥施用量的增大而增加,當5406菌肥施用量超過0.06 g/10kg土后,馬鈴薯產量又隨5406菌肥施用量的增大而降低;TB3>TB2>TB1,說明隨著改性糠醛渣施用量的增加,馬鈴薯產量在增加;TC2>TC3>TC1,說明馬鈴薯產量先隨CO(NH2)2施用量的增大而增加,當CO(NH2)2施用量超過5.32 g/10kg土,馬鈴薯產量又隨CO(NH2)2施用量的增大而降低;TD1>TD3>TD2,說明隨著(NH4)2HPO4施用量的增加,馬鈴薯產量先減少后又增加,(NH4)2HPO4最適施用量為1.55 g/10kg土。從各因素的T值可以看出,有機活性改土劑因素間最佳組合為:A2(5406菌肥0.06 g/10kg土)、B3(改性糠醛渣66.66 g/10kg土)、C2〔CO(NH2)25.32 g/10kg土〕、D1〔(NH4)2HPO41.55 g/10kg土〕,即將5406菌肥、改性糠醛渣、CO(NH2)2、(NH4)2HPO4按質量比0.000 8∶0.905 8∶0.072 3∶0.021 1混合得到的有機活性改土劑最佳。

表2 L9(34)正交試驗分析

2.2 不同劑量有機活性改土劑對土壤物理性質的影響

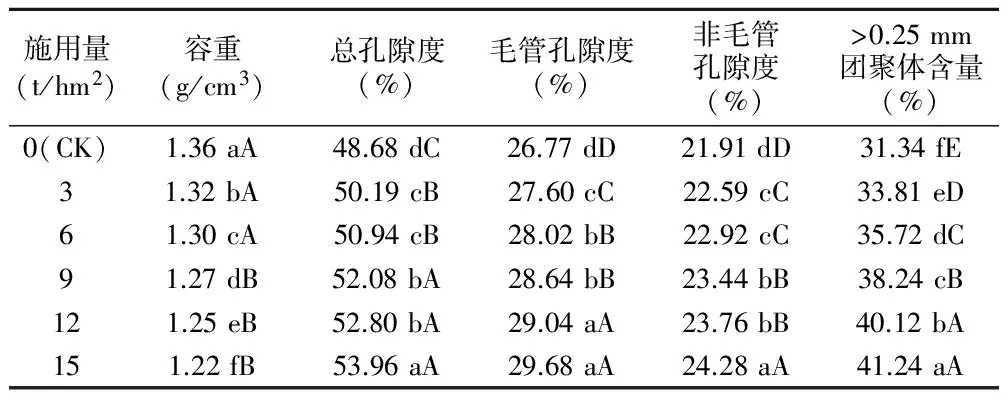

2014年9月20日馬鈴薯收獲后,采集耕作層0~20 cm土樣測定其物理性質可以看出,隨著有機活性改土劑施用量的增加,土壤容重在降低,孔隙度和團聚體在增加。經相關分析,不同劑量有機活性改土劑施用量與土壤容重呈顯著的負相關關系,相關系數為-0.997 6,與總孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度和團聚體呈顯著的正相關關系,相關系數分別為0.997 1、0.997 3、0.996 9和0.992 6。有機活性改土劑施用量為15 t/hm2時,與對照比較,土壤容重降低10.29%,總孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度和團聚體分別增加10.85%、10.87%、10.82%和31.59%,差異均為極顯著(P<0.01)(表3)。

表3 不同劑量有機活性改土劑對土壤物理性質的影響

注:同列數據之間大寫字母不同表示在0.01水平上差異顯著,小寫字母不同表示在0.05水平上差異顯著,下同。

2.3 不同劑量有機活性改土劑對土壤持水量的影響

由表4可知,隨著有機活性改土劑施用量的增加,土壤持水量在增加。經相關分析,有機活性改土劑施用量與土壤飽和持水量、毛管持水量、非毛管持水量呈正相關關系,相關系數分別為0.997 1、0.997 6、0.996 9。有機活性改土劑施用量為15 t/hm2時,與對照比較,飽和持水量、毛管持水量和非毛管持水量分別增加10.85%、10.87%和10.82%,差異極顯著(P<0.01)。

表4 施用有機活性改土劑對0~20 cm土壤持水量的影響 t/hm2

2.4 不同劑量有機活性改土劑對土壤pH值及有機質和速效養分的影響

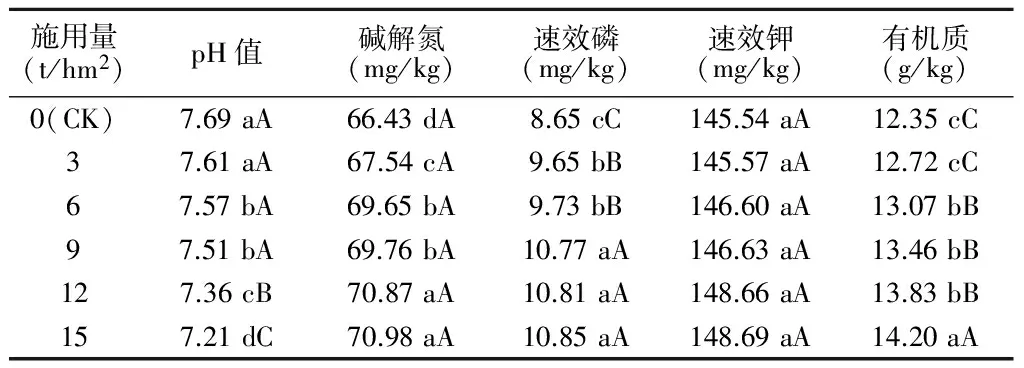

由表5可知,隨著有機活性改土劑施用量的增加,土壤pH值在降低,有機質、堿解氮、速效磷和速效鉀在增加。經相關分析,有機活性改土劑施用量與土壤pH值呈顯著的負相關關系,相關系數為-0.966 2,與有機質、堿解氮、速效磷和速效鉀呈顯著的正相關關系,相關系數分別為0.999 8、0.925 4、0.895 1和0.754 6。有機活性改土劑施用量為15 t/hm2時,與對照比較,pH值降低6.24%,差異顯著(P<0.05);有機質和速效磷含量分別增加14.97%和25.43%,差異極顯著(P<0.01);堿解氮含量增加6.85%,差異顯著(P<0.05);速效鉀含量增加2.16%,差異不顯著(P>0.05)。

表5 不同劑量有機活性改土劑對土壤pH值及有機質和速效養分的影響

2.5 不同劑量有機活性改土劑對馬鈴薯產量的影響

由表6可知,隨著有機活性改土劑施用量梯度的增加,馬鈴薯產量在增加。經相關分析,有機活性改土劑施用量與馬鈴薯產量呈顯著的正相關關系,相關系數為0.971 2。有機活性改土劑施用量為15 t/hm2時,與對照比較,馬鈴薯增產45.91%,差異極顯著(P<0.01)。

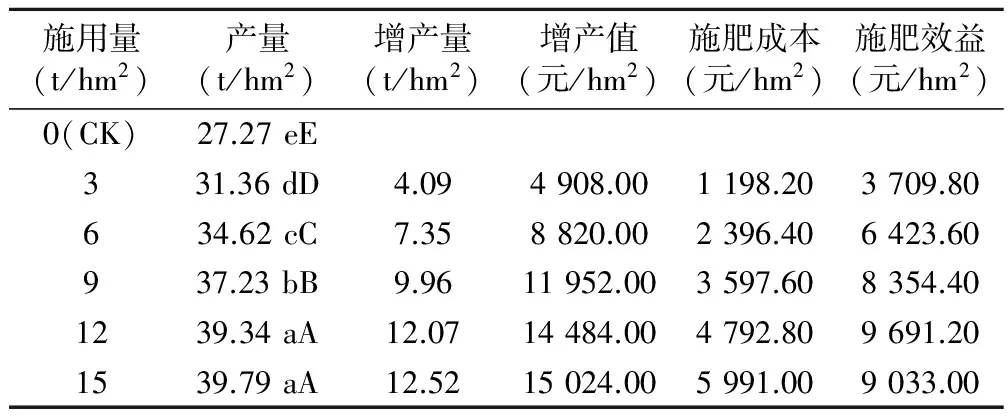

表6 有機活性改土劑施用量對馬鈴薯增產效果和經濟效益的影響

2.6 不同劑量有機活性改土劑對馬鈴薯施肥效益的影響

由表6可知,有機活性改土劑施用量由3 t/hm2增加到12 t/hm2時,馬鈴薯施肥效益隨著有機活性改土劑施用量的增加而遞增,當有機活性改土劑施用量大于12 t/hm2時,施肥效益開始下降。由此可見,馬鈴薯有機活性改土劑適宜用量為12 t/hm2。

2.7 有機活性改土劑最佳施用量的確定

將馬鈴薯產量與不同劑量有機活性改土劑間的關系應用肥料效應回歸方程y=a+bx+cx2擬合,得到的回歸方程為

y=27.270 0+1.681 0x-0.058 4x2

(1)

對回歸方程進行顯著性檢驗,結果表明回歸方程擬合良好。有機活性改土劑價格(Px)為340.90元/t,2014年馬鈴薯市場收購價格(Py)為1 200元/t,將Px、Py、回歸方程的參數b和c,代入最佳施用量計算公式x0=[(Px/Py)-b]/2c,求得有機活性改土劑最佳施用量(x0)為11.96 t/hm2,將x0代入(1)式,求得馬鈴薯理論產量(y)為39.02 t/hm2,回歸分析結果與試驗處理5(施用量12 t/hm2)基本吻合。

3 結論與討論

馬鈴薯種植田施用有機活性改土劑后,土壤容重降低,孔隙度增大,究其原因是有機活性改土劑中的改性糠醛渣使土壤疏松,增大了總孔隙度,降低了土壤容重。施用有機活性改土劑后土壤團聚體增加,原因是有機活性改土劑中的改性糠醛渣在土壤微生物的作用下合成了土壤腐殖質,腐殖質中的酚羥基、羧基、甲氧基、羰基、羥基、醌基等功能團解離后帶負電荷[12-14],吸附了河西內陸鹽土中的Ca2+,Ca2+是一種膠結物質,促進了土壤團聚體的形成。施用有機活性改土劑后土壤持水量增加,究其原因是有機活性改土劑中的改性糠醛渣在土壤微生物的作用下合成了土壤腐殖質,腐殖質的最大吸水量可以超過500%[15-16],提高了土壤飽和持水量。施用有機活性改土劑后土壤速效氮磷鉀增加,這與有機活性改土劑含氮磷鉀有關。施用有機活性改土劑后土壤pH值有所降低,原因是有機活性改土劑中的改性糠醛渣,被土壤微生物分解后產生的有機酸降低了土壤的酸堿度。研究結果表明:不同有機活性改土劑施用量與土壤總孔隙度、團聚體、持水量、有機質、速效氮磷鉀和馬鈴薯產量呈顯著的正相關關系;與土壤容重、pH值呈顯著的負相關關系。有機活性改土劑經濟效益最佳施用量為11.96 t/hm2,此施用量下馬鈴薯理論產量為39.02 t/hm2。

[1] 華軍,賈改秀,韓順斌.關于張掖市馬鈴薯產業發展的思考[J].甘肅農業,2011(2):59-60.

[2] 陳其泰,賈改秀,李鴻賓.張掖市馬鈴薯產業發展現狀及對策建議[J].中國馬鈴薯,2009,23(6):375-377.

[3] 秦嘉海,張春年.糠醛渣的改土增產效應[J].土壤通報,1994,25(5):237-238.

[4] 常會慶,洪堅平.菌肥、有機肥、尿素配施對土壤生物量碳、氮的影響[J].安徽農業科學,2007(21):6521-6523,6535.

[5] 金平.有機肥與氮磷化肥配施馬鈴薯效果[J].北方園藝,1992(3):45-46.

[6] 秦嘉海,呂彪.河西土壤與合理施肥[M].蘭州:蘭州大學出版社,2001:150-155.

[7] 劉瑞江,張業旺,聞崇煒,等.正交試驗設計和分析方法研究[J].實驗技術與管理,2010,27(9):50-53.

[8] 中國科學院南京土壤研究所.土壤理化分析[M].上海:科學技術出版社,1978:110-218.

[9] 中國土壤學會農業化學專業委員會.土壤農業化學常規分析法[M].北京:科學出版社,1983:106-208.

[10] 陳倫壽,李仁崗.農田施肥原理與實踐[M].北京:中國農業出版社,1983:185-186.

[11] 于秀林,任雪松.多元統計分析[M].北京:中國統計出版社,1999:166-170.

[12] 石輝.轉移矩陣法評價土壤團聚體穩定性[J].水土保持通報,2006,26(3):91-95.

[13] 王蔭槐.土壤肥料學[M].北京:中國農業出版社,2001:30-31.

[14] 劉玉環,趙靜,秦嘉海,等.功能性生物活性肥配方篩選及對土壤理化性質和馬鈴薯經濟效益的影響[J].土壤,2014,46(3):572-576.

[15] 陜西省農林學校.土壤肥料學[M].北京:中國農業出版社,1987:26-27.

[16] 陸欣.土壤肥料學[M].北京:中國農業大學出版社,2004:50-52.

(責任編輯 徐素霞)

科技部國家星火項目(2011GA860023)

S156.2

A

1000-0941(2016)11-0064-04

楊文霞(1968—),女, 甘肅酒泉市人,農藝師,碩士,主要研究方向為新型功能性肥料合成;執筆人潘艷花(1985—),女, 甘肅酒泉市人,農藝師,碩士,主要研究方向為新型功能性肥料合成。

2015-07-17