水土流失責任追究指標設定的思考和建議

金 海,李發鵬,王建平,劉登偉

(1.水利部 發展研究中心,北京 100038;2.水利部 國際經濟技術交流合作中心,北京 100053)

?

水土流失責任追究指標設定的思考和建議

金 海1,2,李發鵬1,王建平1,劉登偉1

(1.水利部 發展研究中心,北京 100038;2.水利部 國際經濟技術交流合作中心,北京 100053)

水土流失;責任追究;指標設定

為進一步有效應對水土流失重大環境問題,生態文明制度建設要求在水土保持領域建立黨政領導干部水土流失責任追究制度。系統梳理了水土保持領域現有水土流失及其綜合防治相關指標,借鑒水資源管理、安全生產監管、環境保護、土地和森林資源管理等典型領域責任追究(或考核評價)指標設定經驗,分析并篩選出了水土流失責任追究指標,為科學界定黨政領導干部的水土流失防治責任、構建水土流失責任追究制度、完善生態文明制度體系奠定了基礎。

黨的十八大以來,中央對生態文明制度建設作出了一系列戰略部署,提出到2020年基本形成源頭預防、過程控制、損害賠償、責任追究的生態文明制度體系。中央組織部和監察部組織制定的《黨政領導干部生態環境損害責任追究辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)于2015年8月9日正式印發施行,《辦法》明確要求:國務院負有生態環境和資源保護監管職責的部門應當制定落實本辦法的具體制度和措施。按此要求,水土保持領域亦需要貫徹落實《辦法》,構建水土資源損害責任追究制度。其中,首要任務是解決水土流失界定問題,通過設定科學的指標來判別、衡量水土流失及其綜合防治范圍與程度。本文在簡要介紹我國水土流失防治現狀的基礎上,借鑒水資源管理、安全生產監管、環境保護等領域責任追究(或考核評價)指標設定的相關經驗,對水土保持領域相關指標進行了總結與篩選,推薦了可能作為水土流失責任追究的指標,進而提出了相關建議。

1 水土流失防治現狀

我國是世界上水土流失最嚴重的國家,目前尚有水土流失面積294.91萬km2,占國土面積的30.7%[1]。嚴重的水土流失導致水土資源破壞、生態環境惡化、自然災害加劇,威脅國家生態安全、防洪安全、飲水安全和糧食安全,已成為經濟社會可持續發展的突出制約因素。鑒于我國特殊的自然地理和氣候條件,加之現代化、城鎮化、工業化的快速發展及大規模頻繁的生產建設活動,地表和植被不斷遭受擾動,未來一段時期的水土資源保護壓力仍將十分繁重。

水土流失對水土資源造成的損害具有長期累積的特點,一些損害可能短期內顯現不出來明顯的惡化趨勢,但若長期累積或治理不力,則可能會出現嚴重危害。當前的水土資源管理實踐中,水土保持法等法律法規雖然界定了各級地方人民政府、水行政主管部門和企業事業單位及其他生產經營主體的水土流失綜合防治責任,但未對承擔決策責任的各級黨政領導干部,特別是地方黨委、政府主要領導成員的相關責任形成有效的監督機制,“權責不對等”現象較為突出。因此,為了突出領導干部的“關鍵少數”作用,有必要建立黨政領導干部水土流失責任追究制度。其中,首要的基礎性工作是設定科學的水土流失及防治指標,公正衡量水土流失及防治情況,為合理評判相關責任主體的責任,適時啟動黨政領導干部責任追究制度提供依據。

2 責任追究指標設定的相關經驗

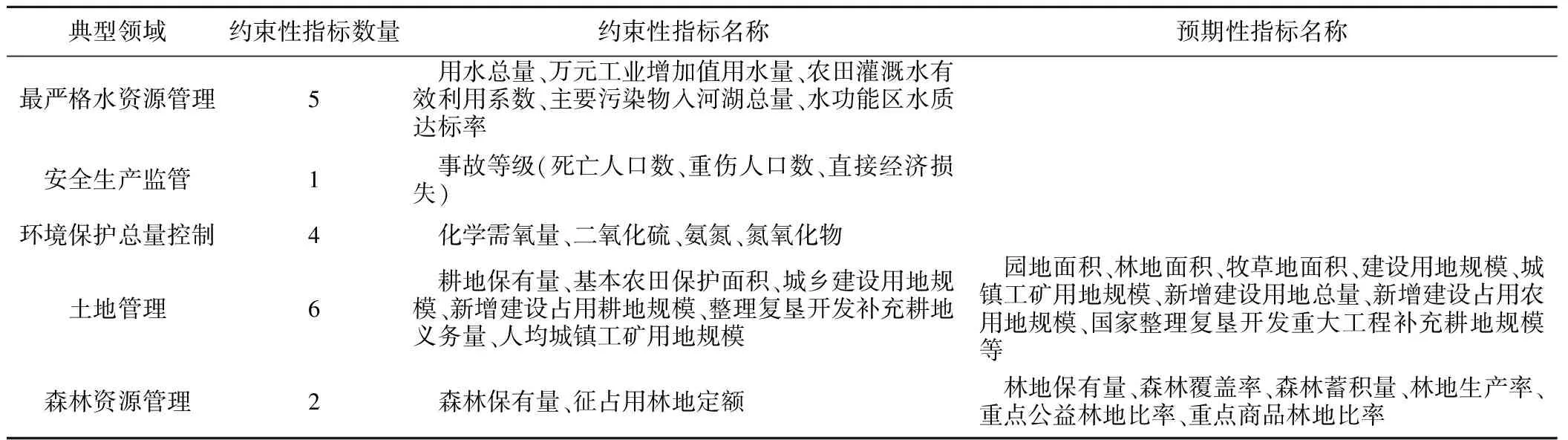

在系統梳理最嚴格水資源管理制度、安全生產監管、環境保護總量控制、土地管理和森林資源管理等典型領域責任追究(或考核評價)指標的內涵、效用發揮等情況的基礎上(表1),總結出了可供設定水土流失責任追究指標的相關經驗。

2.1 指標能代表行業發展特點,數量不宜過多

責任追究的指標要能體現行業發展的特點,數量通常設定為2~6個,便于實際操作。安全生產領域將行業最關注的事故等級作為責任追究指標,同時在等級劃分時考慮社會普遍關心的死亡人口數、重傷人口數和直接經濟損失3項衡量標準。環境保護領域將重點管控的化學需氧量、二氧化硫、氨氮和氮氧化物4項污染物排放量作為控制性指標。最嚴格水資源管理制度則根據水資源實際管理需求設置了用水總量、萬元工業增加值用水量、農田灌溉水有效利用系數、主要污染物入河湖總量和水功能區水質達標率5項指標。

表1 典型領域責任追究設定的指標

注:事故等級按照死亡人口數、重傷人口數、直接經濟損失3項指標劃分,只要其中1項指標符合標準,即可認定事故等級,如造成30人以上死亡,或者100人以上重傷(包括急性工業中毒),或者1億元以上直接經濟損失的事故,即認定為特別重大事故。

2.2 指標要有較強的實踐基礎,可以被科學量測

責任追究的指標必須經過實踐的檢驗,能被群眾直觀認知,并得到社會廣泛認可。同時,指標還要能被科學量測,監測結果能夠客觀反映資源環境的變化狀況。以土地資源管理為例,其設置的6項面積控制指標(耕地保有量、基本農田保護面積、城鄉建設用地規模、新增建設占用耕地規模、整理復墾開發補充耕地義務量和人均城鎮工礦用地規模)均在實際管理工作中得到了廣泛應用,具有很強的實踐基礎。此外,這些指標已廣泛采用衛星遙感等新技術進行監測,政府及第三方機構均可以對其進行獨立量測,監測能力和水平都較高。

2.3 指標要能界定不同層級的責任,可以逐級分解

要實現省、市、縣等不同層級的責任追究,必然要求指標可以在不同層級之間分解或合并,以便科學衡量不同層級的責任。最嚴格水資源管理制度設置的指標已經逐級分解至省、市和縣級行政區,而且還設置了2015、2020和2030年關鍵節點的考核目標值。環境保護領域設置的4項重點污染物排放總量控制指標由國務院下達,省級人民政府分解落實到各級地方政府,甚至分解到企事業單位,可以實現不同層級的責任界定。

2.4 指標可以反映約束性與預期性作用,追責與引導并重

部分行業不僅設置了責任追究約束性指標,還設置了預期性指標,追責震懾與方向引導相結合。土地管理實踐中,除設置了6項約束性指標,還設置了預期性指標,如林地面積、牧草地面積、城鎮工礦用地規模等。森林資源管理中,除設置了森林保有量和征占用林地定額2項約束性指標,還設置了林地保有量、森林覆蓋率、森林蓄積量等6項預期性指標。這些預期性指標雖然不作為目標責任制中的追責或考核指標,但也不能隨意突破,仍是應當努力實現的調控目標,對合理配置資源、保護生態環境具有重要的方向性引導作用。

2.5 建立健全追責制度,確保指標應用的權威性

各行業都建立了較為健全的追責(或考核)制度,不僅明確了指標設置、監測、評估等事宜,也對追責啟動、組織實施、監督管理等相關配套工作作出了安排。為了保證指標應用的權威性,通常都由國家發布指標目標值,再由主管部門分解至其他層級。以最嚴格水資源管理制度為例,國務院辦公廳專門印發了考核辦法,建立了規范的指標考核機制;國家和省級層面的指標值由國務院發布,地市和縣級指標值則由各省分解下達,確保了指標的權威性。

3 水土流失責任追究指標篩選與分析

3.1 水土流失及防治指標的基本情況

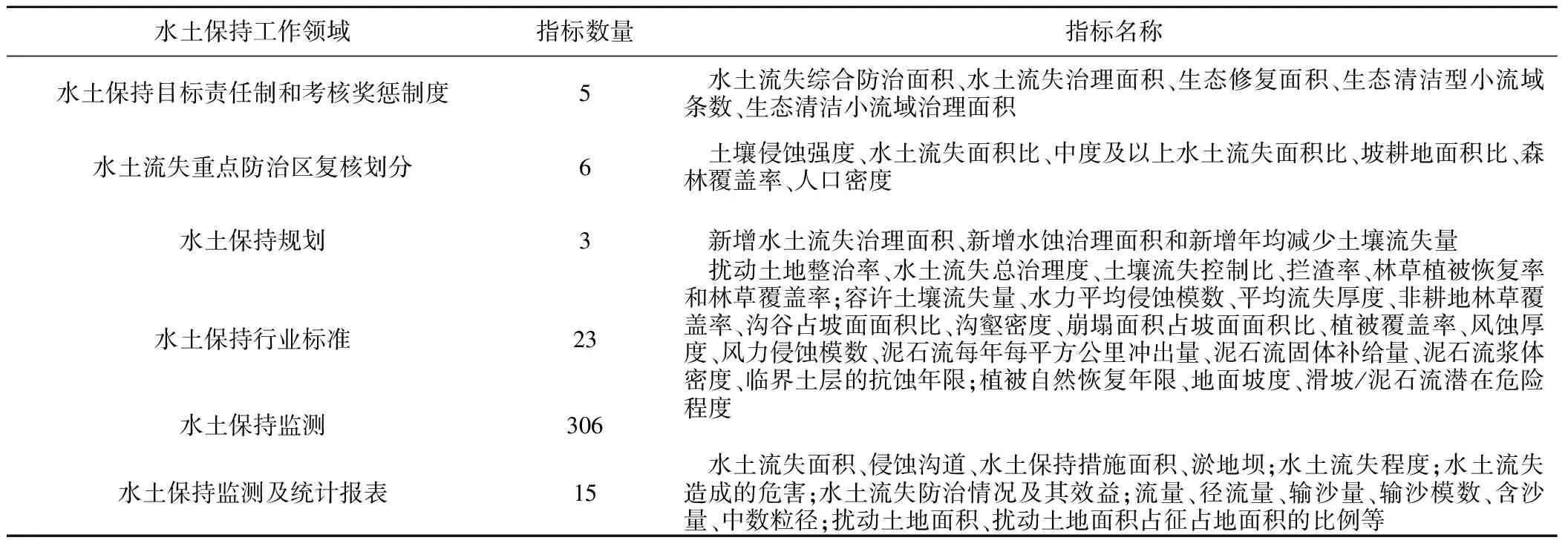

我國勞動人民長期的水土流失綜合防治實踐,歷經典型試驗觀測、區域動態監測及預報、管理制度與技術標準的完善,以及監測網絡建設、基礎數據庫和信息系統建設等幾個階段的發展,構建了較為完善的水土資源監測指標體系[2-7](表2)。目前,水土保持領域共有300余項監測指標,可分為水土流失影響因子、水土流失狀況、水土流失危害、水土保持措施、水土保持效益評價及包括生態修復、城市水土保持在內的其他指標六大類20個亞類。監測方式可以分為區域監測、中小流域監測和開發建設項目監測三類,監測方法涉及遙感監測、地面觀測、抽樣調查、實地勘察和校驗等。這些指標在水土保持目標責任制和考核獎懲制度、水土流失重點防治區復核劃分、水土保持規劃、水土保持監測及統計報表等實際管理工作中發揮了重要作用。

表2 我國水土保持管理工作中的指標

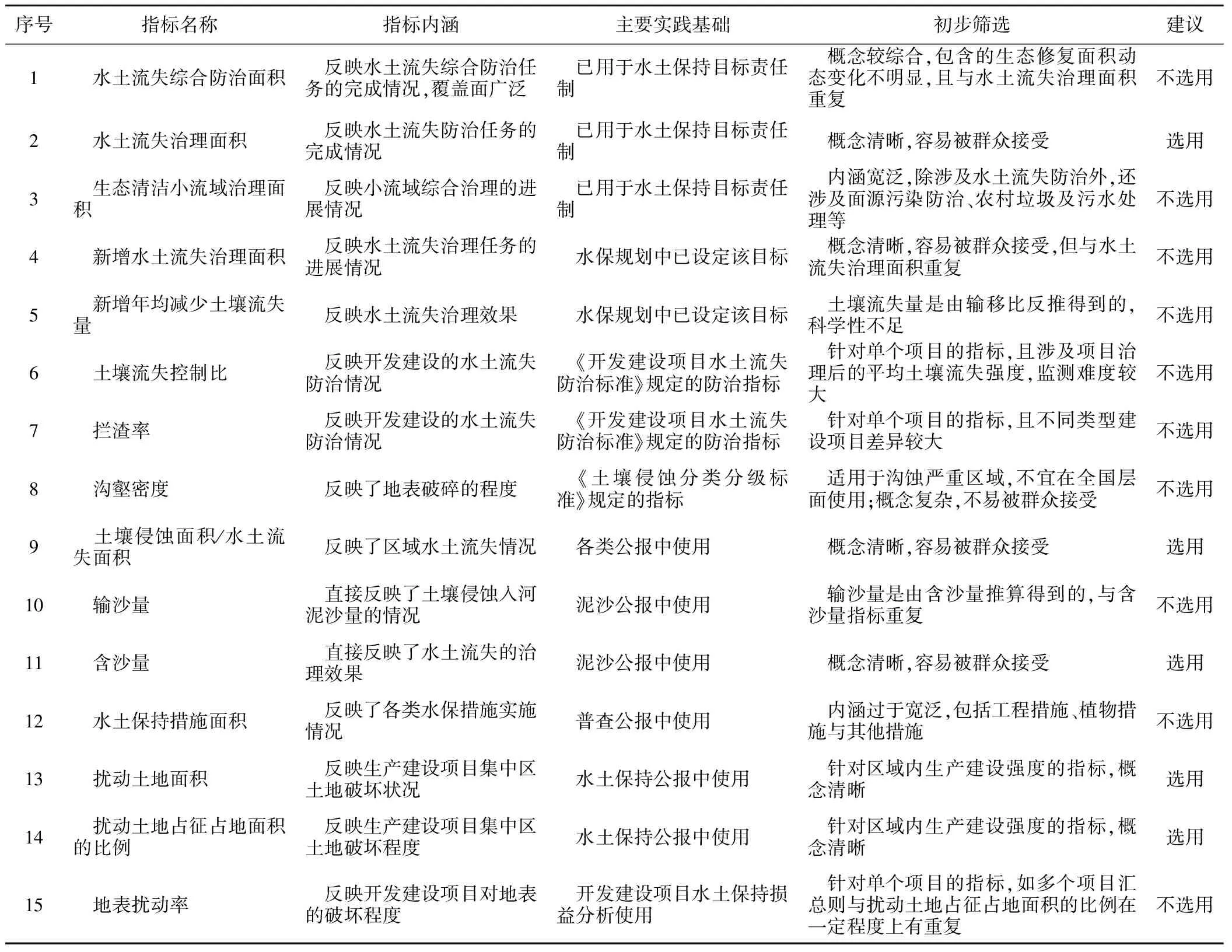

3.2 追責指標的初步篩選

水土保持領域300余項指標并不都適合作為損害責任追究的指標,不適合作為損害責任追究指標的主要有以下幾類:一是不易量化的指標,如土壤類型、土壤質地與組成、植物種類組成等指標,不能定量表達水土資源變化情況,也就無法客觀衡量損害狀況。二是受人為主觀因素干擾較強的指標,如生態修復面積、林草植被恢復率、水土流失總治理度等,監測結果的客觀性容易遭受質疑,不宜作為責任追究指標。三是偏微觀的指標,如土壤導水率、泥沙顆粒組成等,無法反映區域宏觀水土資源變化情況,不宜采用。四是實踐應用少且偏學術的指標,如土壤抗蝕性、容許土壤流失量、侵蝕模數等,群眾接受程度低,也不宜采用。

經過初步篩選之后,仍有十幾項指標可供水土資源損害責任追究制度選用(表3)。經過重復性檢查,考慮群眾接受程度及區域代表性等因素做進一步剔除,可以初步得到5項指標作為水土資源損害責任追究的備選指標,分別是水土流失面積、水土流失治理面積、含沙量、擾動土地面積和擾動土地面積占征占地面積的比例。

3.3 追責指標的適用性分析

根據其他領域設定追責指標的相關經驗,水土資源損害責任追究指標設定時,需要綜合考慮指標的實踐基礎、可操作性、空間分解能力和等級劃分能力等因素。

3.3.1 水土流失面積

水土流失面積指標是實際管理工作中長期使用的指標之一,全國水利普查、水土保持公報等均定期公布指標數值,具有扎實的實踐基礎。在長期的應用實踐中,對該指標的監測能力與水平逐漸提高,不僅具有成熟的傳統抽樣調查、實地勘察監測能力,而且也具有相當精度的大尺度遙感監測能力與水平。從空間分解能力來看,水土流失面積指標依靠現代化的遙感監測手段,可以在省、市、縣等各層級及各級流域尺度上進行監測及統計分析,空間分解能力非常強,有利于實現各層級的水土資源損害責任界定。從指標等級劃分能力來看,水土流失面積指標可以按土壤侵蝕強度劃分為微度、輕度、中度、強烈、極強烈和劇烈六個等級,等級的變化體現了水土資源損害的程度,直接反映了應承擔的損害責任等級。

3.3.2 水土流失治理面積

水土流失治理面積指標也具有悠久的應用歷史,與水土流失面積指標一樣都具有很強的實踐基礎,其傳統及現代監測能力與水平均較高。依靠遙感監測手段,水土流失治理面積指標可以實現不同層級的監測與統計分析,空間分解能力也很強。但是水土流失治理面積指標的等級劃分能力不高。雖然該指標綜合統計了各類治理措施面積,能體現減緩水土流失的努力程度,但是現狀條件下只對是否完成治理任務進行判別,尚未對治理效果進行定量評價和等級區分,很難與責任等級進行對應。

3.3.3 含沙量

含沙量是在末端反映水土流失及其治理狀況最直觀的指標,該指標使用的歷史也很長,河流泥沙公報每年都公布各大流域典型水文站的含沙量數值,具有很強的實踐基礎。但是,含沙量指標的監測能力受站點布設影響較大,對行政區交界河段的水沙特征監測能力不足。此外,該指標目前仍以傳統的站點監測為主,對重要河流干流及主要支流出口的監測能力較強,可以在流域特定層級上實現分級分解,但是按行政區進行層級分解的難度較大。含沙量指標的監測數值雖然是精確的,但其變化幅度與水土流失程度及其治理效果之間的關系尚無定論,等級劃分難度相對較大,反映責任等級的能力相對較低。

表3 水土資源損害責任追究指標初步篩選

3.3.4 擾動土地面積和擾動土地面積占征占地面積的比例

擾動土地面積和擾動土地面積占征占地面積的比例這兩項指標,是針對人類活動強度較大的生產建設項目集中區的水土流失防治提出的,主要采用遙感監測與地面調查的方式進行監測,目前正在晉陜蒙接壤地區煤炭開發監督區示范應用,尚未在全國層面上鋪開,指標應用的實踐基礎相對較弱。依靠現代化的遙感監測手段,這兩項指標可以實現不同層級的監測與統計分析,空間分解能力很強。但是,這兩項指標仍在試點階段,指標等級劃分仍需要進一步的實踐探索,指標等級與責任等級之間的關系尚需深入研究。

總體來看,水土流失面積指標的實踐基礎最強,空間分解和等級劃分能力也相對較高,對責任追究或考核評價較為適宜。水土流失治理面積也具有較好的實踐基礎和空間分解能力,但是等級劃分能力相對較弱,評判損害程度的能力相對較差。含沙量指標的實踐基礎也較強,具有一定的大流域空間分解能力,但按行政區進行分解的能力較弱,而且等級劃分能力也不強。擾動土地面積和擾動土地面積占征占地面積的比例這兩項指標,雖然仍處于實踐檢驗階段,但是其優良的空間分解和等級劃分能力顯示出了較好的應用潛力。

4 水土流失責任追究指標設定的相關建議

4.1 盡快設立水土流失及防治的約束性和預期性指標

考慮到生態環境損害責任追究的實際要求及構建水土流失責任追究制度的緊迫性,宜將實踐基礎好、分解能力強、監測能力高的代表性指標盡快設立為約束性指標。對于條件不甚成熟,但對水土資源約束能力很強的指標,可以暫時列為預期性指標,以便發揮其引導作用,待條件成熟后再列入約束性指標。因此,建議水土流失責任追究指標設定如下:①近期(2020年前)約束性指標為水土流失面積和水土流失治理面積,預期性指標為擾動土地面積、擾動土地面積占征占地面積的比例和含沙量;②遠期(2030年前)約束性指標為水土流失面積、水土流失治理面積、擾動土地面積、擾動土地面積占征占地面積的比例和含沙量。

4.2 進一步強化指標獨立監控的能力

拓寬水土流失動態監測現代化手段,積極推廣遙感、無人機等非接觸式監測,提高第三方獨立監控相關指標的能力。搭建水土保持大數據平臺,提升信息化水平,建立水保、國土、農業、林業數據集成共享機制,提升風險評估及預警能力。出臺相關扶持政策,鼓勵地方充實自身技術力量,開展本區域內的水土流失動態監測,實現國家宏觀監測與地方區域監測良性互動的水土流失動態監測機制。總結晉陜蒙接壤地區煤炭開發監督區監測的相關經驗,并向全國推廣,加強開發建設項目集中區的水土保持監測。貫徹落實國家《生態環境監測網絡建設方案》,完善徑流小區及中小流域監測站網,加強流域泥沙監測,提升水土保持生態監測能力。

4.3 完善各項配套制度,推進水土流失責任追究工作

研究制定自下而上統計數據上報和自上而下動態監測相結合、分級負責的指標數據報告制度,提高指標數據的可靠性。加強水土流失及防治等級與指標之間相互關系的實證分析,探索編制水土資源資產負債表,為構建水土流失責任追究制奠定基礎。結合水土資源管理中的典型案例,系統梳理水土流失及防治的各類情形,對照各級政府、行業管理部門等相關責任主體,擬定黨政領導干部水土流失防治責任清單。按照《黨政領導干部生態環境損害責任追究辦法(試行)》要求,研究出臺水土保持領域的損害責任追究辦法或實施意見。

[1] 水利部. 第一次全國水利普查水土保持情況公報[M].北京:中國水利水電出版社,2013:1.

[2] 水利部,中國科學院,中國工程院.中國水土流失防治與生態安全:總卷(上)[M].北京: 科學出版社,2010:262-263.

[3] 水利部,中國科學院,中國工程院.中國水土流失防治與生態安全:總卷(下)[M].北京: 科學出版社,2010:1146-1151.

[4] 水利部水土保持監測中心.水土保持監測技術指標體系[M].北京:中國水利水電出版社,2006:9-23.

[5] 郭索彥.土壤侵蝕調查與評價[M].北京:中國水利水電出版社,2014:5-6.

[6] 水利部水土保持監測中心.水土流失動態監測方法研究[M].北京:中國水利水電出版社,2011:50-58.

[7] 水利部.中國河流泥沙公報2014[M].北京:中國水利水電出版社,2015:1-63.

(責任編輯 孫占鋒)

S157

C

1000-0941(2016)12-0001-05

金海(1969—),男,安徽蕪湖市人,譯審,碩士,副主任,主要從事水利政策研究工作;通信作者李發鵬(1981—),男,山東費縣人,副研究員,博士,主要從事水利政策研究工作。

2016-05-20