瑞麗市泥石流災害調查

趙宏宇,和 勇

(1.昆明理工大學,云南昆明 650032;2.云南地質工程第二勘察院,云南楚雄 675000)

?

瑞麗市泥石流災害調查

趙宏宇1,和 勇2

(1.昆明理工大學,云南昆明 650032;2.云南地質工程第二勘察院,云南楚雄 675000)

對瑞麗市泥石流的發育分布、基本特征、危害程度和生成環境進行了調查研究。

地質災害;泥石流;泥石流基本特征;泥石流生成環境

瑞麗市處于滇西褶皺帶龍陵至瑞麗大斷裂南西端,區域地質構造較為復雜,巖石較為破碎,新構造運動強烈,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級階地及第三系低山、丘陵間形成多級臺坎,臺坎均由半成巖狀黏土巖、砂層軟硬相間構成,地質環境較為脆弱。諸多研究指出,降雨是導致地質災害頻發的重要因素之一[1-4]。在雨季連續降雨或暴雨、強降雨作用下,易引發山洪災害,導致斜坡巖土體產生滑坡、泥石流等地質災害,因此在瑞麗市進行地質災害調查分析對滇西地區的地災防治具有啟示作用。據統計,目前瑞麗市潛在的地質災害隱患有96處114個點,其中泥石流位居第二,對山區特別是壩區村莊、農田、生命財產構成較大威脅,嚴重制約著當地社會經濟發展,因此加強泥石流的災害調查對于泥石流的防治具有很好的指導作用。筆者對瑞麗市泥石流的發育分布、基本特征、危害程度和泥石流的生成環境進行了研究,旨在為該地區泥石流的防治提供借鑒。

1 發育分布

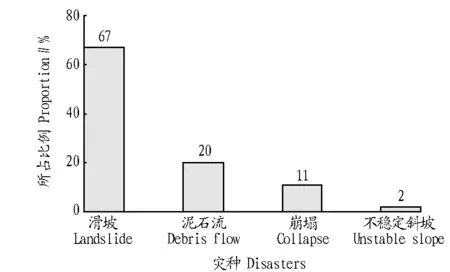

圖1 瑞麗市地質災害發生情況統計Fig.1 Statistics on occurrence of geological disasters in Ruili City

瑞麗市地質災害調查發現,所有災種中泥石流占20%,其統計結果見圖1。泥石流溝32條,其中,大型泥石流溝1處,中型泥石流溝14處,小型泥石流溝17處。各鄉鎮分布情況:姐相鄉4處,戶育鄉5處,勐秀鄉11處,弄島鎮4處,勐卯鎮7處,畹町鎮1處。已發生泥石流災情的有2條,主要分布于瑞麗江中游河段北西岸,市區南西側盆地邊緣近山前地帶,勐卯鎮姐東村境內的支崗河及朵牛河溝谷。其余泥石流溝均分布于瑞麗江兩岸一、二級支流溝谷地帶。瑞麗江下游河段北西岸一級支流南畹河南東岸發育泥石流溝14條,主要分布于戶育鄉的班嶺村,勐秀鄉的等扎、戶瓦、勐典、戶蘭村等2個鄉5個村委會境內(其中,戶育鄉的班嶺村分布有4條,勐秀鄉的等扎村分布有4條,戶瓦村2條,勐典村2條,戶蘭村2條);瑞麗江中游河段北西岸盆地邊緣近山前地段發育泥石流溝16條,分別分布于弄島鎮的雷允村,姐相鄉的順哈、俄羅村,戶育鄉的弄賢村,勐卯鎮的姐崗、勐卯、姐東、姐勒村等4個鄉(鎮)8個村委會境內(其中,弄島鎮的協雷允村分布有3條,姐相鄉的順哈村分布有1條、俄羅村3條,戶育鄉的弄賢村分布有1條,勐卯鎮的姐崗村分布有2條、勐卯村2條、姐東村2條、姐勒村2條);瑞麗江上游河段南東岸發育泥石流溝1條,主要分布于畹町鎮混板村境內。該區域屬伊洛瓦底江水系。2 基本特征

2.1 規模 瑞麗市所發育的泥石流溝的規模以小型為主,中型次之,其中小型規模(<2×104m3)29條,占泥石流溝總數的93.55%;中型規模(2×104~20×104m3)2條,占泥石流溝總數的6.45%。已發生泥石流災害的支崗河及朵牛河的規模為10.00×104~18.75×104m3,屬中型規模。

2.2 流體性質 瑞麗市泥石流流體性質均為稀性泥石流,如已發生的支崗河及朵牛河泥石流。

2.3 溝谷形態 瑞麗市泥石流溝主要分布于中山中切割陡坡地形及中山中切割陡坡與低丘緩坡地形區,地形坡度25~50 °,溝谷形態多呈“V”形溝谷,溝谷切割深度30.0~100.0 m,主溝長3.6~17.8 km,最短2.3 km,最長21.0 km,縱坡降一般67‰~200‰;已發生泥石流災情的支崗河及朵牛河,溝谷形態為“V”形谷,主溝長12.0 km,縱坡降達88.7‰。

2.4 活動頻率及易發程度 泥石流的易發程度以中等易發為主,易發次之。中等易發的泥石流溝24條,占泥石流溝總數的77.42%;易發的泥石流溝2條,占泥石流溝總數的6.45%;不易發的5條,占泥石流溝總數的16.13%。區內泥石流暴發頻率總體不高,據調查訪問,已發生的支崗河、朵牛溝2條泥石流溝,于2004年7月5日暴發泥石流災害1次,其余泥石流溝尚未造成較大災情。

2.5 發展階段及發展趨勢 泥石流除支崗河、朵牛溝泥石流溝處于發展期外,其余泥石流溝均處于衰退期和停歇期,其中,泥石流溝處于發展期的2條,占泥石流溝總數的6.45%,主要分布于勐卯鎮的姐東村境內;處于衰退期的20條,占泥石流溝總數的64.52%,主要分布于弄島鎮的雷允村,姐相鄉的順哈、俄羅村,戶育鄉的弄賢村,勐秀鄉的等扎、戶瓦、戶蘭村,勐卯鎮的勐卯、姐勒村及畹町鎮的混板村6個鄉(鎮)10個村委會境內;處于停歇期的9條,占泥石流溝總數的29.03%,主要分布于弄島鎮的雷允村,戶育鄉的班嶺村,勐秀鄉的等扎、勐典村3個鄉(鎮)4個村委會境內。筆者通過野外調查分析認為,該區形成泥石流的必然條件在短期內不會消失,在自然、地質環境條件相對較差,以及人類工程經濟活動較強地段,泥石流的發展趨勢總體呈逐年增強的趨勢,泥石流的規模、暴發頻率、危害程度和成災范圍將會逐漸加重。

3 危害程度

瑞麗市泥石流除支崗河、朵牛溝2條泥石流溝已造成災情外,其余泥石流溝目前尚未造成災情。已造成災情的泥石流溝2條,占泥石流溝總數的6.45%,主要分布于勐卯鎮的姐東村境內,毀壞房屋57間,造成直接經濟損失800萬元(其中支崗河泥石流毀房11間,造成經濟損失300萬元,朵牛河泥石流毀房46間,造成經濟損失500萬元),泥石流災害程度屬重大級;尚未造成泥石流災情的泥石流溝29條,占泥石流溝總數的93.55%,危害程度輕微。

4 生成環境

地質災害的發生是地層巖性、地質構造、地形地貌、氣象條件和人類工程活動等諸多因素綜合作用的結果[1-8]。瑞麗市泥石流的發育主要與地形、物源、水動力條件及植被有著密切關系。

4.1 地形條件 瑞麗市泥石流溝主要分布于中山切割陡坡及低丘緩坡地形區內,海拔860~2 019 m,地形相對高差30~710 m,溝谷岸坡坡度為35~60 °,山坡地形坡度為30~50 °,多構成陡坡地形;溝谷多呈“V”形谷。縱坡降一般為100‰~200‰,較大的高差和陡峻的地形地貌為泥石流的形成提供了良好的地形基礎條件。

4.2 物源條件 泥石流溝分布區主要出露上第三系(N)半膠結的黏土巖、砂礫巖及寒武系(∈)混合片麻巖、板巖、變粒巖等地層;上第三系(N)地層巖性較為松散,而寒武系(∈)地層巖性由于受地質構造的影響,地表巖體節理裂隙發育,巖體破碎,風化強烈,山坡地表及溝谷兩岸全風化厚度為2~5 m,局部8~10 m,多組成軟質巖組,抗水的沖刷、側蝕能力差;調查區內除支崗河、朵牛河2條溝谷沿岸分布較多的崩塌、滑坡災體外,其余溝谷小型的不良地質作用現象時有發生,為泥石流的形成提供了豐富的松散碎屑固體來源。

4.3 水動力條件 該區處于低緯度高原南亞熱帶濕潤性季風氣候區,5—10月為雨季,降雨多集中在6—8月,占雨季降雨量的68%。日降雨量為54.3~130.3 mm,最大達134.1 mm,一般情況下,日降雨量超過60.0 mm就有可能引發泥石流災害。降雨是泥石流災害的激發條件和搬運介質,又是誘發泥石流災害的主要因素,它控制著泥石流災害發生的時間分布,同時直接影響泥石流災害的發育強度。區域內雨量充沛,多暴雨,在地表水的沖刷、側蝕作用下,為泥石流的暴發提供了充足的水源條件。

4.4 植被條件 區內森林覆蓋率達58.75%,海拔1 000 m以上山坡森林植被茂密,自然環境保護較好,水土流失輕微,海拔1 000 m以下多為坡耕地,人類耕作活動強烈,森林植被相對較差,水土流失相對較為嚴重,特別是村寨分布地段,人類工程經濟活動更為強烈,常造成斜坡土體崩落,為泥石流災情的發生提供了一定的固體物質來源。參考文獻

[1] 黃潤秋.20世紀以來中國的大型滑坡及其發生機制[J].巖石力學與工程學報,2007,26(3):433-454.

[2] 陳劍,楊志法,劉衡秋.滑坡的易滑度分區及其概率預報模式[J].巖石力學與工程學報,2005,24(13):2392-2396.

[3] 朱吉祥,張禮中,周小元,等. 不同區域地質災害評價方法的組合效應分析[J].地質科技情報,2012, 31(1):100-105.

[4] 朱淵,余斌,陳源井,等.貴州望漠打篙溝“6·06”泥石流特征[J]. 山地學報,2012, 30 (5):607-615.

[5] 鐘敦倫,謝洪,程尊蘭,等.低山丘陵區(岫巖滿族自治縣)山地災害綜合防治研究[M]. 成都:四川科學技術出版社,1993.

[6] 王士革.山坡型泥石流的危害與防治[J].中國地質災害與防治學報,1999,10(3):45-50.

[7] 李麗.強震區群發性溝谷型泥石流地形因子研究回.成都:成都理工人學,2012.

[8] 朱云波,余斌,王治兵,等. 四川德昌茨達“8·24”群發性滑坡型泥石流之地形條件[J]. 山地學報,2015,33(1):108-115.

Investigation on Debris Flows in Ruili City

ZHAO Hong-yu1, HE Yong2

(1. Kunming University of Science and Technology, Kunming, Yunnan 650032; 2. The Second Yunnan Geological Engineering Investigation Institute, Chuxiong, Yunnan 675000)

The geological disasters in Ruili City were investigated and analyzed, including distribution, basic features, damage degree and generated environment of debris flow.

Geological disaster; Debris flow; Basic features of debris flow; Debris flow generated environment

云南省瑞麗市地質災害詳細調查(yc201431295)。

趙宏宇(1992- ),男,云南曲靖人,碩士研究生,研究方向:地質工程。

2016-09-05

S 429

A

0517-6611(2016)33-0066-02