我們向波提切利學什么?

陳燁

桑德羅·波提切利(Sandro Botticelil,1445-1510年)是被公認為最偉大的藝術家之一,這位在達芬奇所著的畫論中唯一被指名道姓提起的同時代畫家有著許多人們耳熟能詳的知名作品,《春》和《維納斯的誕生》便是最能體現他繪畫風格的代表作,同時也是最為家喻戶曉的杰作。波提切利是藝術史中不可缺少的一筆,用著名藝術評論家華爾特·巴特爾(Walter Pater)的話來說:“波提切利就是這一類為數不多的特別人物之一。他充滿了清新氣息,同時也充滿了早期文藝復興所固有的那種搖擺不定和聽天由命的期望。這種期望似乎也就使得這一時期成了人類精神演變史上的一個最值得注意的時期。”

波提切利的作品被大量的后來者爭相臨摹沿襲,其中不乏對原作加以轉化或重新詮釋的獨特作品,藝術家們還常常“與時俱進”地對原作進行異化,走出全然不同的、獨具個性的路線。波提切利不僅僅是一位老大師,他的藝術已然超越了純粹的繪畫范疇,擁有更多的解讀角度以及藝術影響。所以,去年深秋,柏林國立美術館舉行了大型回顧展“波提切利文藝復興2015-1445”,展覽以不同的藝術形式呈現出波提切利之美,并傳達出一種連接過去的時尚與生活方式。而今年開春,這個由英國維多利亞與阿爾伯特博物館和柏林國立美術館共同策劃、主辦的展覽正式移師倫敦,V&A博物館于2016年3月5日舉行名為《重新解讀波提切利》的展覽,這是自1930年以來英國規模最大的波提切利展,同時也是最為刷新眼球的一次解讀波提切利的體驗,因為在對他歷經幾個世紀之久的不斷追隨中,波提切利的原作已經慢慢成為經典“圖像”,成為不同時代和文化中的共同財富,激發著一大批藝術家和設計師的創作靈感。

一千個人眼中就有一千個哈姆雷特,在面對波提切利這個共同的藝術繆斯時,一大批藝術家和設計師們用自己的方式追憶波提切利,從藝術、設計、時裝到電影等領域,V&A的展覽用50余件波提切利原作以及其他藝術家和設計師近500年來的創作來重新詮釋波提切利,參展藝術家包括但丁加百利羅塞蒂、愛德華·伯恩·瓊斯、威廉·莫里斯、勒內·馬格里特、瓦爾特·克萊因、艾爾莎·夏帕瑞麗、安迪·沃霍爾和辛蒂·舍曼等。這是一次全新的體驗,用展覽策展人的話來說,這場展覽“要剝去加在大師頭上的層層闡釋”。

想要剝去層層闡釋,也許我們要先了解,如今赫赫有名的波提切利,曾經在藝術史上消失了很長時間,中間幾百年間沒有人提起過他,甚至連今天我們對他的稱呼“桑德羅·波提切利”都只是他的綽號、藝名,他本名亞里山德羅·菲力佩皮(Alessandro Filipepi)。在15世紀80年代和90年代,波提切利是佛羅倫薩最出名的藝術家,他曾接受羅馬教皇西克斯圖斯的訂件,曾與佩爾基諾、吉蘭達約一同受命繪制教皇在梵蒂岡宮殿西斯廷禮拜堂的裝飾壁畫,但隨著他的最大支持者“豪華者”洛倫佐·美第奇的去世以及美第奇家族的垮臺而陷入困境,晚年蕭困、聲明沉寂,直到19世紀才慢慢被重新發現。

波提切利能被重新發掘,英國的拉斐爾前派有著不可磨滅的功勞,是他們重新發現了波提切利的美。被譽為“西方繪畫史上最偉大的線條畫家”,波提切利筆下的線條常常被拉長,這便顯得輕巧、靈秀,而又剛勁有力,他所有作品中都貫徹了這種獨特的線條和幻境式的想象,這一點,促使他在19世紀重新獲得人們的關注。1815年,美第奇別墅收藏的《春》以及《維納斯的誕生》首度公開展出;拿破侖時代,安格爾為教皇庇護二世在西斯廷禮拜堂所作的畫中,背景依稀可見波提切利所繪制的《摩西組畫》片段;法國詩人西奧(Alexis-Francois Rio)也在他的著作《基督教藝術》中贊美波提切利。波提切利筆下那苗條、雌雄難辨、優雅旋轉的女性形象深深影響了當時的藝術家一一尤其是英國的前拉斐爾派畫家,他們很早便發現波提切利的迷人之處。除了對流暢線條的熱情之外,波提切利作品中充滿的象征意義也讓人們重新燃起對他的興趣,他的作品具有某種(后)現代特質,起伏有致的線條與大膽平白的色塊,彰顯了他極富個人特征的風格,這風格具有熱情奔放和簡潔有力的特征,對當代的觀眾來說也是鮮明的。由于拉斐爾前派的推祟,人們通過拉斐爾前派的作品而開始對波提切利著迷,諸如華爾特·巴特爾、查爾斯·斯溫伯恩(charLes Swinburne)等評論家紛紛發表見解,而巴特爾的文章《桑德羅·波提切利》在1870年刊出后,更是大大形塑了某種維多利亞式的波提切利觀點。巴特爾說波提切利的女子“在一定意義上像天使,但同時她們好像有種被流放的傷感。”這一論斷堪稱是對現代境況絕妙的評論和典型的定義:“就是波提切利美人像中的‘陰影,使他的維納斯顯得現代。他的畫使異教的神栩栩如生,以天真的強度打斷并侵入了想象。他是十五世紀的超現實主義者一一將他的夢變得極度真實的藝術家。”

19世紀末20世紀初,波提切利流動線條得到新藝術運動的信奉。對新藝術而言,素描的流動性代表生命力量的流動,掌握著生命力量的肇始之時。波提切利筆下維納斯那流動的衣帶,成了新藝術的先聲。在今天看來,新藝術運動中許多裝飾主題都可追溯到波提切利,流水般蜿蜒、藤蔓般糾纏的線條,還有諸如女性元素、對死亡的著迷等,新藝術的代表人物威廉·莫里斯曾提出“美就是價值.就是功能”的藝術觀念,這與樂于裝飾簡單的日常事物的波提切利有著內在的相承。

當一幅圖像成為經典時,既可成為一種學習的范式,也能誘發新創意,而往往圖像在復制、挪移和重組時,這個圖像便成為了經典范式。自從1919年杜尚在《蒙娜麗莎》的印刷品上畫上胡須,一種代表這娛樂性和創新性的精神便傳承了下來。通過借用經典的圖像進行再創作,新藝術與經典的近距離互動并非“惡搞”,也不是徹底否定傳統,而是在重新審視中獲取再生和更新,而在模仿經典的過程中,重訪藝術史并賦予其新的意義。波提切利的《維納斯的誕生》是具有劃時代意義的杰作,即使在沉靜300年多后才被重新提起,卻絲毫不擋其中的精神內涵且受人膜拜。“她那憂傷的面孔體現著對她所面臨的漫漫長日的愛情的思念。風伯踩著黑色的海水使勁吹氣,把載著女神的優美的貝殼往前趕著。海面泛著漣漪,細碎、精致的濺花輕輕掠過水面,落英繽紛。……他(波提切利)以憂郁的情緒把這位歡喜女神畫成了人類命運的偉大主宰。”也許是華爾特巴特爾的描寫,波提切利的維納斯成為了經典圖式,并不斷演變至今。

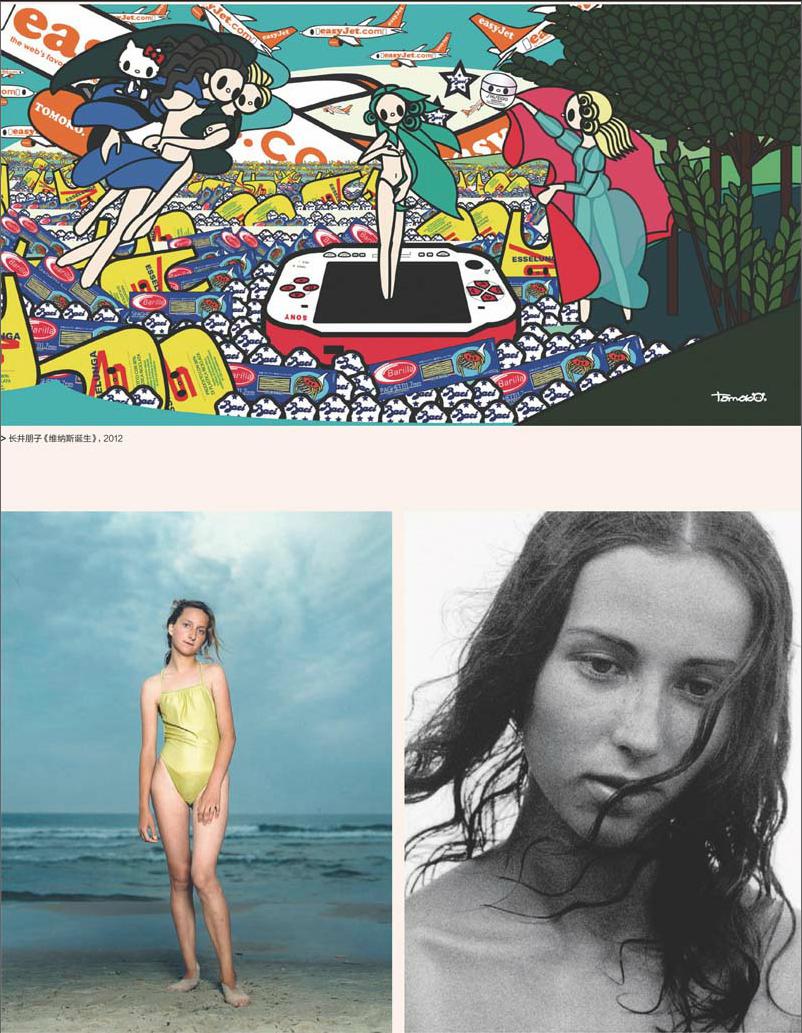

在現當代,波提切利和他的維納斯成為了藝術家們頗為喜歡借用的經典:保羅·希梅爾在1950年創作的《波提切利女孩》用鏡頭重現維納斯蒼淡的神情;荷蘭攝影師林內科戴克斯特拉也通過青春少女在海邊的肢體語言,向波提切利的維納斯致敬(《海灘肖像》1992年)。這些攝影作品利用傳統繪畫進行創作,是攝影藝術發展到自然記錄之后而產生的后現代藝術,藝術家們從經典之中尋找新的表達形式來表現對于當下社會的各種思考,例如性別、種族、自由等,其中辛迪舍曼便是一個深刻的例子。《無題225號》是辛迪舍曼《歷史肖像》系列中的其中一幅作品,雖然舍曼并沒有明確承認此作是模仿波提切利的《女人肖像》,但《無題225》卻與之極為相似,舍曼為了調侃古代藝術家們對女性解剖學上的笨拙處理而創作了這一系列,舍曼在模仿波提切利筆下的女人時身綁假乳,胸部噴射出的乳汁形成拋物線,歷史作品中的題材與神圣性在舍曼手下變成純粹的荒唐,嘲弄與挑釁的表情在“自拍女神”舍曼的臉上表露無遺。

回到經典圖式維納斯,大衛·拉切貝爾的《維納斯的重生》極盡奢華、媚俗之能事,借用維納斯的經典圖式調侃了當代社會浮夸的表象;長井朋子則把維納斯的誕生異化為物質世界的游戲消費品,以諷刺性的方式批判商業全球化;旅法畫家尹欣對維納斯的模仿只選取了主體形象中頭和肩膀的部分,重新闡釋并質詢原作所代表的西方對“美”的觀念。波提切利的維納斯在流行文化中的地位,讓她成為20世紀波普藝術運動中最受喜愛的對象。除了瑪麗蓮夢露、毛澤東頭像之外,波提切利的維納斯也是安迪·沃霍爾最愛的主題之一,色彩簡單、整齊單調的頭像,反映出現代商業社會中人們無可奈何的空虛與迷惘。人們不斷地對維納斯引用、復制,從杜嘉班納為Lady Gaga“Artpop”巡回演出提供的波提切利主題服裝,到1962年007電影《諾博士》中烏爾蘇拉安德斯像波提切利的維納斯一般從海浪中出現的片段,再到鮑勃迪倫的歌曲《蘇格蘭低地的淚眼女郎》……

流行文化對波提切利作品的探索和轉化幾乎是無孔不入,他的維納斯已經成為大眾文化中的圖騰之一,象征著西方經典文化與藝術的魅力。這個形象深入民心,她裝飾著意大利的10歐元硬幣,裝點著全世界無數的杯子、袋字與T恤,她環繞在我們的生活之中。上述回顧的種種,幾乎全部都出現在V&A這次的展覽上,形成一條脈絡清晰的線性歷史,只不過,與上文回顧的歷史相反,展覽打破觀眾的傳統印象,以一種倒敘的方式進行,認識波提切利,從生活中的維納斯形象開始一一展覽從我們最為熟悉的設計作品和當代藝術作品入手,然后循序漸進地回到過去,倒敘一段波提切利的接受史:從現當代勒內-馬格里特和時尚設計師伊爾莎·斯奇培爾莉所代表的超現實主義流派,到拉斐爾前派羅塞蒂和伯恩·瓊斯、威廉·莫里斯,還有同時期的象征主義畫家居斯塔夫·莫羅等,再回到新古典主義的藝術家如約翰·斐拉克曼和安格爾,最后再以波提切利自己的作品為壓軸出場,從近到遠,慢慢剝去這位文藝復興時期大師頭上的層層闡釋,還原最本真的波提切利。

這是—次回到過去的“時空旅行”,穿梭于每一件精心挑選的展品之中,慢慢品味著他們如何一路從波提切利的原作中走來,體驗過的所有層層闡釋,似乎都不敵最本真的原作所帶來的無限靈感,曾有人說,“他像是詩人,指引著今人居無定所的靈魂。”是的,至今,波提切利依然還是藝術繆斯,就像本次展覽的策展人馬克·埃文斯(Mark Evans)和安娜德貝內代蒂(Ana Debenedetti)向我們傳達的那樣:“今天的藝術家們挪用了波提切利的著名形象,使之重新成為時尚;而我們也想借此鼓勵那些很少了解或念及波提切利的觀眾,重新發現這位持續不斷帶給人們驚喜的偉大藝術家。”