城市景觀湖泊水體交換的數值模擬研究*

譚 超,黃廣靈,黃本勝,邱 靜

(廣東省水利水電科學研究院,廣東省水動力學應用研究重點實驗室, 河口水利技術國家地方聯合工程實驗室,廣東 廣州 510635)

?

城市景觀湖泊水體交換的數值模擬研究*

譚 超,黃廣靈,黃本勝,邱 靜

(廣東省水利水電科學研究院,廣東省水動力學應用研究重點實驗室, 河口水利技術國家地方聯合工程實驗室,廣東 廣州 510635)

通過水流數學模型模擬城市湖泊流場分布是評估水體交換能力的重要依據。利用二維水動力數學模型研究了惠州西湖的水動力優化調控方案,探明了惠州西湖各狀條件下水動力較差的區域,評估了引水對于惠州西湖湖水動力的改善程度,并對比了不同方案的的引水效果,進而提出了較好的引水方案。其成果可為惠州西湖和其他城市湖泊水質改善工程提供參考和借鑒。

惠州西湖;水體交換;二維水流數學模型;流場分布

城市湖泊作為城市中重要的景觀元素,對人類 生活有著重大意義。它既是風光優美,景色宜人的景觀工程與旅游勝地,也起到調蓄洪水、防洪減災、保護生物多樣性、維持生態平衡、保存淡水資源、補充地下水、調節氣候、降解污染物等作用,具有良好的生態、社會、經濟、環境效益[1]。然而近年來隨著城市化的急劇發展,城市湖泊的開發強度也逐漸變大,但是城市湖泊人工設計不夠科學,如為滿足人們的景觀需求,多將湖岸設計成不規則形狀,曲折多彎,易出現湖泊水體的“死角”,“死角”中水體流動性較差,得不到置換,隨著使用時期延長,各種污染物發生沉積,最終導致水質惡化,并擴散到整個湖泊范圍; “死角”越多,所占范圍越大,水質惡化也就越快; 達不到引水改善湖泊水質的總體效果。城市湖泊具有水體流動性較差,水域 面積較小、水生生態系統簡單、水環境容量小、水體 自凈能力低、人類活動影響大等特性,導致其生態相當脆弱,污染負荷超過水體自凈能力,易引起水生動、植物種類的減少,湖水變黑發臭,造成水質變差 和惡化,嚴重影響水體功能、用途和景觀效果,并且難以冶理和修復。 城市湖泊的水動力條件主要依賴于人工水循環過程,由于湖泊水體一般都比較封閉,水體流動性相對較差,其流速場的分布是水環境質量的重要體現[4-7]。利用人工水循環措施改善城市湖泊水質是 一種常見的物理方法,可以通過人為的選擇和設定不同的進出水口位置、組合以及換水周期,調節和 改變換水量和換水時間,改善城市湖泊的水動力條件,進而增大水體循環速度,改變湖泊的水動力學過程,縮短水力滯留時間,改善湖泊水環境。

為此,本文利用二維水動力模型研究了惠州西湖的水動力優化調控方案,發現了惠州西湖狀條件下水動力較差的區域,評估了引水對于惠州西湖湖水動力的改善程度,并對比了不同方案的的引水效果,進而提出了較好的引水方案,成果可為惠州西湖和其他城市湖泊水質改善工程提供參考和借鑒。

1 模型建立與方案設計

1.1 模型建立

1.1.1 基本方程

本文采用平面二維水流數學模型進行納污能力計算,模型計算方法如下[8]。

連續方程:

(1)

運動方程:

(2)

(3)

其中 u、 v為垂向平均流速在X、 Y方向的分量, m/s; H=h0+η; h0靜水時的水深, m; η自由水面在豎直方向的位移, m; QS為排水流量, m3/s; ε為紊動粘性系數, m2/s; f是科氏力系數; Ex、 Ey是X、 Y方向的混合系數, m2/s。

二維水流方程利用有限元法求解。

1.1.2 模型網格布置

由于湖底地形平緩,在這里湖底高程統一采用-2.0 m,岸邊10~15 m寬的地方有從-1.0 m到-2.0 m的放坡,計算水位采用0 m。

模型模擬邊界由注水點和出水點組成,其中注水點采用點源流量的處理方法,出水口處則設置開邊界,由水位控制,控制水位取0 m。

本次模擬采用三角形網格,湖區數值模型的網格數為19 255個,網格邊長在10 m左右,網格節點35 196 個,模型水面總面積1.51 km2。網格的劃分如圖1所示。

圖1 惠州西湖湖區模型網格示意

1.2 方案方案

惠州西湖從北向南分別由菱湖、平湖、鱷湖、豐湖及南湖組成,湖區南北長約3.5 km,東西長約2.3 km,湖區水域面積約1.51 km2。西湖設計水深為2.0 m,岸邊水深1 m,并有10~15 m寬的放坡,出水口水位控制。在湖泊地形、形狀不變及不受其它因素影響的一般情況下,湖泊的流動性與進水量的大小有關,進水口流量越大則湖泊的動力越強,流動性也越好,反之亦然。

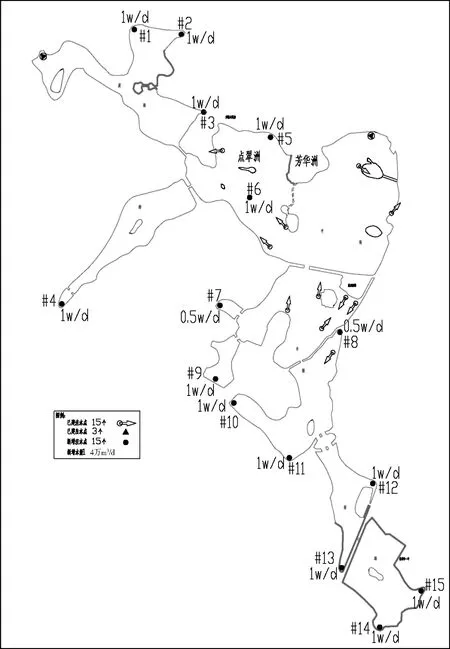

根據惠州西湖引清工程設計方案,該湖現有注水點15個,其中引自紅花湖水庫的注水口現已廢棄,設計總引水量7萬m3/d。西湖現原有出水口3個,目前1個已經不可用,可用的僅存2個。二期初步設想增加注水口共3個。湖泊平面形狀及一期湖區注水口如圖2所示。

圖2 惠州西湖湖區形狀及進出水口位置示意

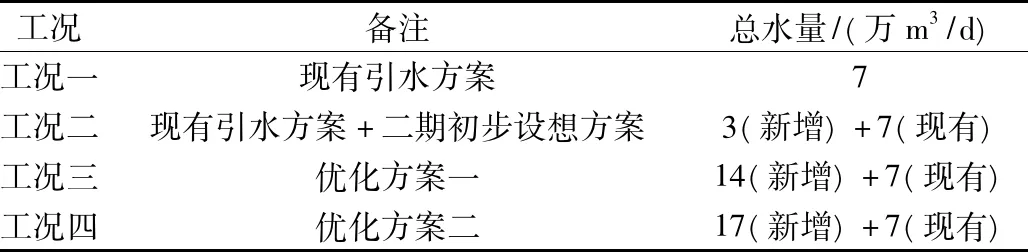

為了分析不同引水方案下的西湖的水動力的變化情況,本次模擬共設計了4組工況進行計算。其中各工況具體設計見表1。

表1 模型計算工況設計

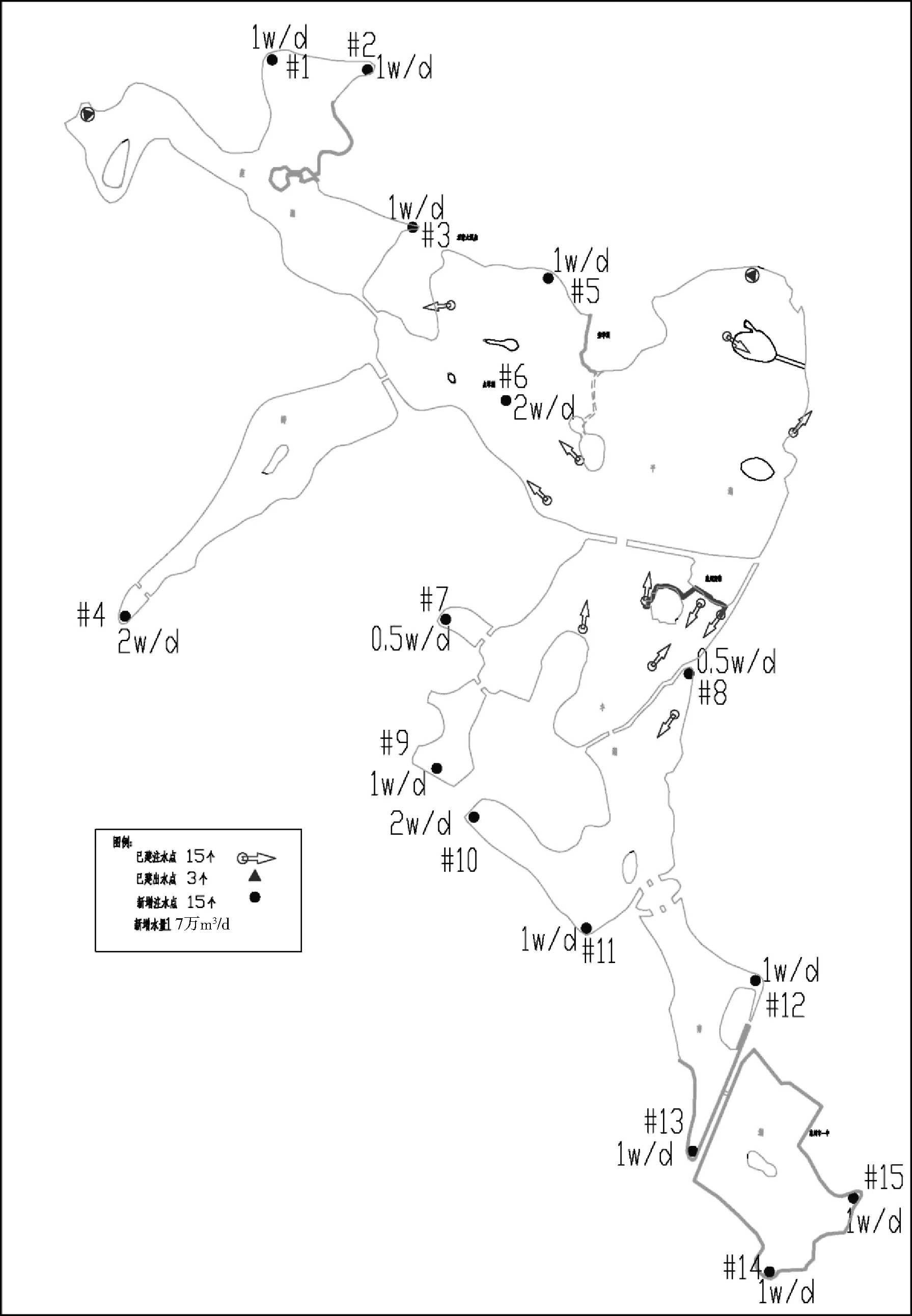

其中,現有引水方案及二期初步設想方案的注水口位置布置見圖1所示;優化方案一的各引水口布置如圖3a、3b所示,優化方案二的各引水口布置如圖4所示。其中優化方案一和優化方案二各新增注水口位置一樣,僅是幾個注水口的設計流量有所差別。優化方案一和優化方案二各新增注水口的引水量如表2所示,各注口編號如圖3a、圖3b所示。

圖3a 優化方案一的各引水口布置示意

圖3b 優化方案二的各引水口布置示意

表2 各新增注水口設計流量

2 數值模擬結果及方案比選

2.1 數模模擬結果分析

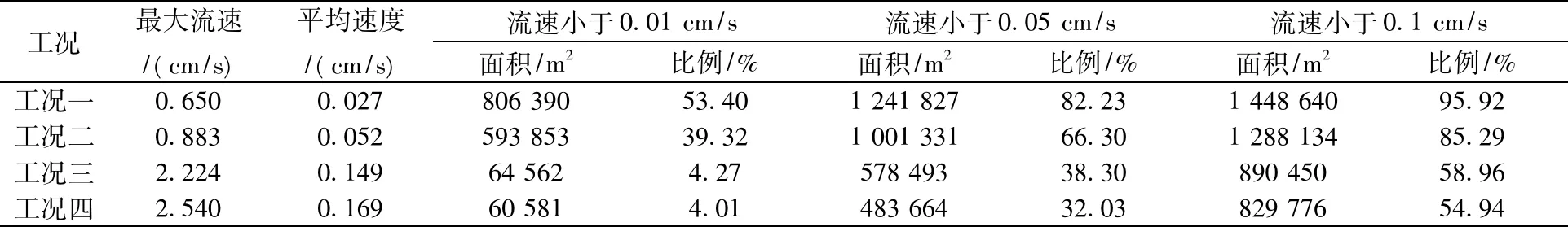

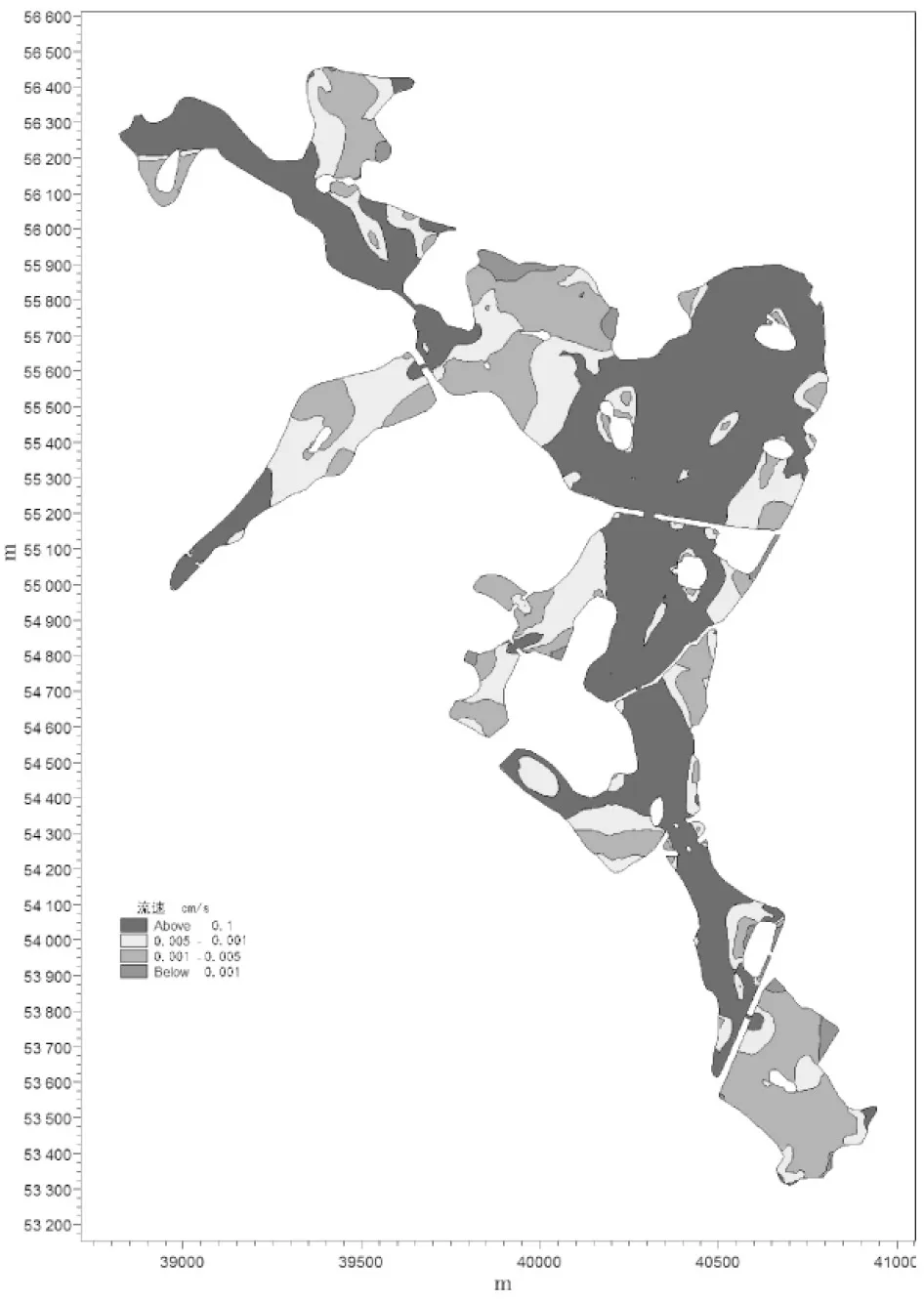

不同工況下惠州西湖湖區的水動力數值模型計算結果如表3及圖4~5所示。

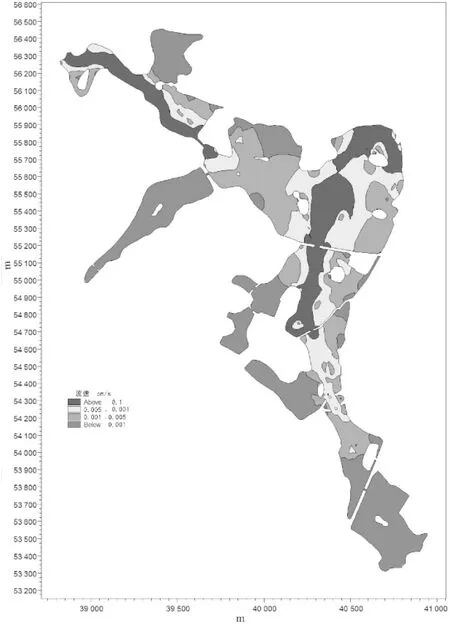

從各工況模擬結果來看,現狀情況下,雖然補水增加了部分水域的水體流動性,但是總的水體流動性仍較弱,流速小于0.01 cm/s的水域面積為806 390 m2,占整個湖區面積的53.40%,流速小于0.1 cm/s的水域面積更是占了整個湖區面積的95.92%。初步方案實施后(增加了3個注水點),水體流動性改善程度也極有限,如流速小于0.01 cm/s的滯水區面積仍有593 853 m2,占總湖面積百分比為39.32%,較之現狀降低了14.07個百分點;流速小于0.1 cm/s的水域面積也仍有1 288 134 m2,仍占總湖區面積的85.29%。通過對注水口位置、數量及注水流量進行調整優化后(工況三、工況四),水體的流動性有較大改善。

如圖4所示,工況三中西湖的平均流速已經達到0.149 cm/s,整體流動性較好,流速小于0.01 cm/s的水域面積減小,僅有64 562 m2,僅占總湖面積的4.27%;流速小于0.1 cm/s的水域面積同樣也有較大幅度減小,為890 450 m2,占總面積的58.96%。通過增加引水量,可以進一步增強水體的流動力,因此,在工況三基礎上進行了工況四的計算,從結果可知,工況四的水體流動性有進一步改善,全湖平均流速為0.169 cm/s,流速小于0.01 cm/s的滯水區面積為60 581 m2,比工況三減小3 981 m2;流速小于0.1 cm/s的區域與工況三有稍大區別,流速小于0.1 cm/s的區域占總湖區的54.94%,比工況三少了4.02%。

2.2 方案比選

從湖泊的流動性來看,工況四為最優,但其需增加注水點15個,增加引水量17萬m3/d;從工程量的角度來看,工況三較好,其增加的注水點與工況四一致,但其需增加的引水量比工況三小,為14萬m3/d。從各湖區的流場分布情況來看,各湖區的流動性均較好,湖泊死水區較小。湖內總的流動趨勢為從注水點流向2個主要出口,因此,注水點的設置需據此原理進行設置,使其流動路徑能遍及整個湖區。

表3 不同工況湖區流場特征統計

圖4 惠州西湖流場分布(方案四,推薦方案)

圖5a 工況一湖區流速分布示意

圖5b 工況二湖區流速分布示意

圖5c 工況三湖區流速分布示意

圖5d 工況四湖區流速分布示意

3 結語

城市人工湖泊有利于構建城市景觀和改善城市生態環境,本文開展了惠州西湖水體交換的二維水流數值模擬研究,分析了4種不同進、出水口布置情況下,不同引、出水方案下的流場數值模擬,對比分析了改善城市湖泊水體的人工水循環模式。

1) 通過對該人工湖的流場數值模擬,預測與分析了人工水循環過程中湖泊水體的流場分布情況,可知人工水循環措施是改善城市湖泊水體流態的一種有效的物理方法。

2) 通過對不同工況下的流場數值模擬結果的對比分析,從湖泊的流動性來看,工況四為最優,但是其需增加注水點15個,增加引水量17萬m3/d;從工程量的角度來看,工況三較好,其增加的注水點與工況四一致,但其需增加的引水量比工況三小,為14萬m3/d。從各湖區的流場分布情況來看,各湖區的流動性均較好,湖泊死水區較小。湖內總的流動趨勢為從注水點流向二個主要出口,因此,注水點的設置需據此原理進行設置,使其流動路徑能遍及整個湖區。

3) 數學模型方法是城市人工湖泊進行合理的生態環境設計的有效工具,能夠作為以后的城市人工湖泊水環境治理的重要手段。

[1] 李世杰,竇鴻身,舒金華,等.我國湖泊水環境問題與水生態系統修復的探討[J].中國水利,2006,3(3):14-17.

[2] 楊桂山,馬榮華,張路,等.中國湖泊現狀及面臨的重大問題與保護策略[J].湖泊科學,2010,22(6):799-810.

[3] 袁文麒,張維佳,黃勇,等.人工水力循環改善園林不規則池塘水質的研究[J].中國給水排水,2008,24(3):17-20.

[4] 王哲,劉凌,宋蘭蘭.Mike21在人工湖生態設計中的應用[J].水電能源科學,2008,26(5):124-127.

[5] 沈榮,季斐斐,顧嬌.基于流場分析的人工湖生態設計的研究[J].水電能源科學,2010,28(4):107-109.

[6] 彭森,譚春曉,劉星.景觀水體的循環模式研究與流場分析[J].中國給水排水,2009,25(6): 95-97.

[7] 何文華,黃國如.Mike21軟件在白云湖流場分析中的應用[J].廣東水利水電,2010(10):43-47.

[8] 黃平. 水環境數學模型及其應用[M] .廣州:中山大學出版社, 1996.

(本文責任編輯 王瑞蘭)

Flowfield Numerical Simulation on the Water Exchange of Urban Lakes

TAN Chao, HUANG Guangling, HUANG Bensheng, QIU Jing

(Guangdong Research Institute of Water Resources and Hydropower, Guangdong Provincial Key Laboratory of Hydrodynamics, National Engineering Laboratory of Estuary Hydropower Technology, Guangzhou 510635, China)

Simulating the urban lake flow field by mathematical model is an important basis for the assessment of water exchange capacity. A two-dimensional hydrodynamic model is established to study the hydrodynamic optimization of the control schemes of West Lake in Huizhou. Assessment of hydrodynamic poor region in different Hydrological condition and the degree of improvement for hydrodynamic conditions of West lake has been done. And effects of different diversion programs have been compared, then suggestions of programs have been made. The results can provide reference for the West Lake and other lake water quality improvement projects.

West Lake; water exchange;2-D hydrodynamic model;flow field

2016-04-04;

2016-06-08

廣東省水利科技創新重大專題(2014-06),廣東省水利科技創新項目(2011-08,2012-03)。

譚超(1985),男,博士,高級工程師,主要從事水資源利用與保護研究工作。

TV143

A

1008-0112(2016)06-0006-06