某高填方區建筑物糾偏加固設計與施工

徐 鋒

(長江勘測規劃設計研究有限責任公司,湖北 武漢 430010)

?

某高填方區建筑物糾偏加固設計與施工

徐 鋒

(長江勘測規劃設計研究有限責任公司,湖北 武漢 430010)

某4層建筑物由于地基承載力不足,基底壓力分布不均勻及下臥填土層過厚,在其建成后發現向西傾斜10%以上,為此制訂了樹根樁加固地基和頂升糾偏的綜合治理方案并付之實施,施工歷時1個月,實踐證明,該住宅樓的糾偏加固處理是十分有效的。

建筑物;傾斜;糾偏加固:沉降

某4層建筑物由于地基不均勻沉降及下臥填土過厚,建成10個月,歷經雨季后發現向西嚴重傾斜。據此提出對該建筑物基礎進行樹根樁加固,沉降穩定后對該建筑物實行頂升糾偏,實踐證明,該建筑物糾偏加固處理效果良好。

1 工程概況

該工程為4層框架結構,竣工于2012年10月,平面呈長方形,與相鄰建筑物用伸縮縫分隔,縫寬100 mm,基礎形式為鋼筋混凝土柱下獨立基礎,混凝土設計強度C30,基礎厚度600 mm。由于場地標高較低,建筑物施工前,場地進行了平整,回填黏土厚度6~8 m。設計要求回填土時分層碾壓,分層厚度不超過250 mm,處理后的地基承載力特征值不小于150 kPa,壓實系數不小于0.95,且基礎施工時超挖1 m,采用碎石換填。

圖1 獨立基礎示意

2013年5月,歷經幾次大雨之后,發現該建筑發生不均勻沉降,沉降觀測資料顯示,該樓01#觀測點傾斜率為10.95%,02#點傾斜率為12.7%,03#點傾斜率為11.74%。建筑物平均沉降20 cm,3個測點實測傾斜率均超規范限值,且沉降持續增加,部分結構及填充墻出現裂縫,嚴重影響使用。

圖2 沉降觀測點示意

2 原因分析

1) 地層原因

地勘工作在場地平整以前進行,從該工程地勘報告的數據來看,工程區地勢開闊,地形略有起伏,地貌形態主要有河床、漫灘及Ⅰ級、Ⅱ級階地。自上而下第一層為含礫中粗砂,厚度3~5 m,fak為150 kPa,結構比較松散;第二層為粘土巖,厚度5~10 m,fak為230~270 kPa,屬極軟巖。地下水受季節影響,地下水穩定水位-1.5 m,水位變幅0.3~0.5 m,對混凝土無腐蝕性。上部6~8 m范圍內的填土沒有地勘數據,僅設計對回填材料和回填效果提過了要求。

2) 施工原因

設計采用獨立基礎,基礎下1 m采用碎石換填,回填土需采用分層碾壓夯實,壓實系數不小于0.94,且土方回填后應經歷一個自密實的階段。實際施工時由于工期較緊,施工方未按照設計要求分層碾壓,且土方回填后即進行基礎施工,回填土經歷雨季后,產生明顯的沉降變形。

3 糾偏機加固方案選擇

根據現場沉降觀測結果,該建筑物不均勻沉降仍在持續,回填土固結尚未完成,部分墻體裂縫較大,該建筑已無法滿足正常的使用。如果不均勻沉降繼續發展,可能給上部結構帶來更大的安全隱患。因此在選擇處理措施時,不僅要阻止建筑物的繼續沉降變形,還要把傾斜的建筑物進行頂升糾偏,使之恢復正常的使用。

考慮建筑物內部設備已經安裝就位,傳統的錨桿樁等加固措施無法實施。基礎以下10 m范圍內為粘土巖,是良好的持力層。綜合經濟指標及施工方便,決定采用樹根樁加固+壓密注漿的方案對地基土進行加固,然后進行頂升糾偏的治理方案。

先對該建筑物基礎通過樹根樁+壓密注漿的方式進行加固處理,結合工程經驗及計算分析,在基礎外圍布置兩排樹根樁,由內向外實施;然后沿基礎外圍布置三排壓密注漿孔,與樹根樁間隔布置,由外向內實施。具體方案如下:

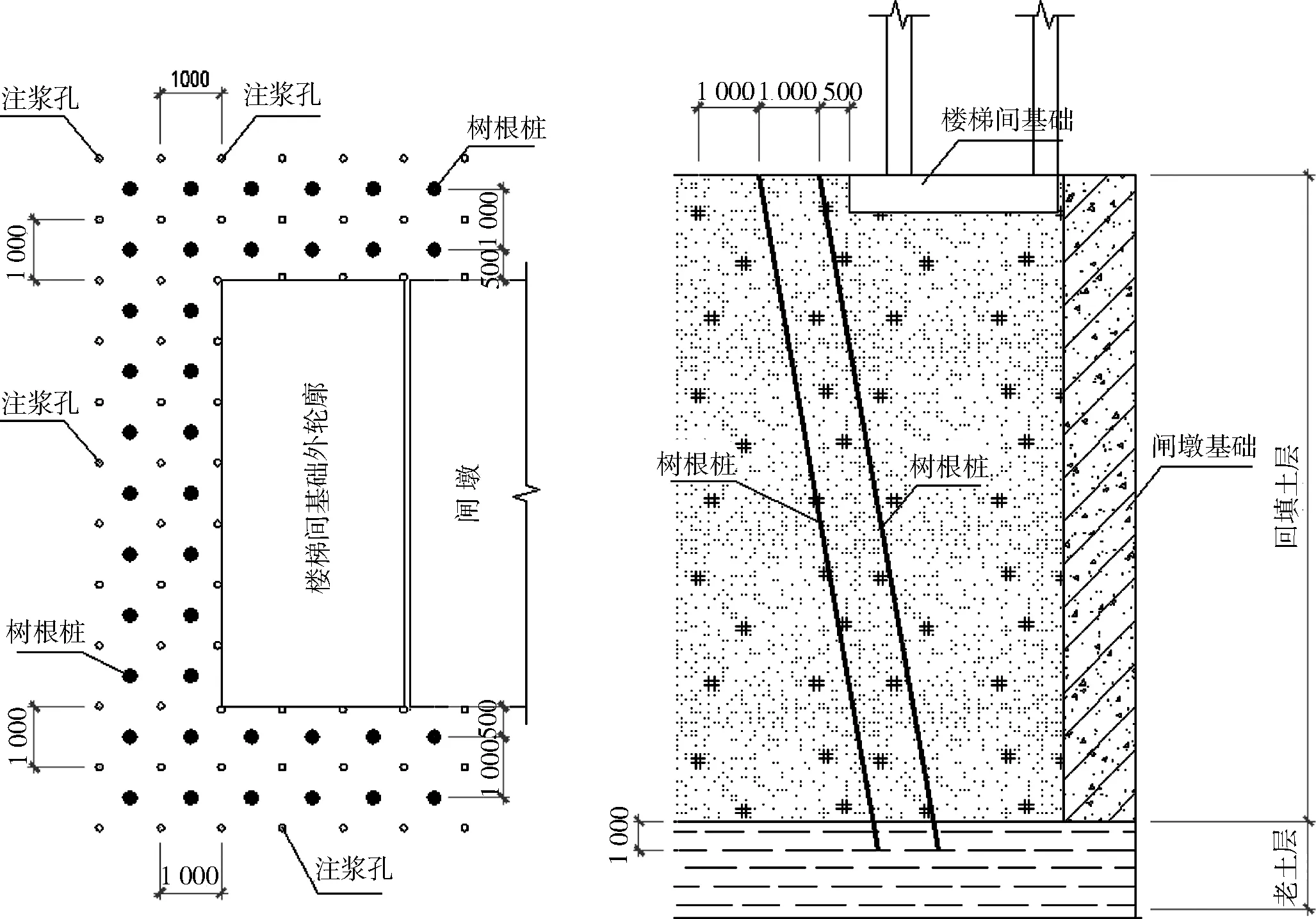

1) 樹根樁

采用地質鉆機成孔,樁徑200 mm,樁身混凝土強度為C25。樹根樁主筋4Φ14,箍筋Φ6@200;樹根樁間距1.0 m,樁長至粘土巖層,約12~15 m;距離現有建筑物基礎外邊約0.5 m,在基礎外圍布置兩排樹根樁,采用斜樁,斜度10°。

圖3 樹根樁、壓密注漿布置示意

施工工藝流程為:定位—成孔—清空—吊放鋼筋籠—填料—灌漿—拔管—填充碎石并補漿。

注漿時直接灌入細石混凝土,澆漿時應從孔底往上澆,應間隔或間歇施工,以防止相鄰樁冒漿和串孔現象,同時保證樁不縮徑;拔管后應立即在樁頂填充碎石,并在1~2 m范圍內補充澆漿。

2) 壓密注漿

① 施工前先做試灌,以確定施工參數,建議:水泥漿濃度(水:水泥)為0.6∶1.0,水玻璃將與水泥的體積比宜為1∶0.8,采用析水率小于5%的穩定漿液,并摻少量穩定劑(5%膨潤土),注漿壓力0.2 ~1.0 MPa(不大于覆土重的5倍)。

② 測放孔位。注漿孔距1.0 m,緊貼現有建筑物基礎外邊,在基礎外圍布置3排注漿孔,見圖3。

③ 成孔。為防止產生附加沉降,要求干作業鉆孔,鉆孔應分序施工,采用斜孔,斜度10°;鉆孔直徑Φ110 mm,分段鉆孔,分段注漿,每段2.0~3.0m,處理深度需穿越回填土層至老土層。下注漿管時,對注漿段用封孔器封閉好,灌漿結束后,提出注漿管由孔口灌入水玻璃水泥砂漿搗實封口。注漿孔施工選用孔徑為110 mm的XY-100型鉆機成孔(對于特殊地質情況請及時與設計聯系)。

④ 花管制作以及安放。花管的配置由孔深決定,成孔后注漿花管下入至孔底,將孔口管封閉。

⑤ 注漿。按試灌確定的參數采用水泥-水玻璃漿液,單孔注漿量采用施工前試灌確定的施工參數。

⑥ 沉降觀測及注漿檢測。地基注漿時,應對建筑物和地面的沉降、傾斜、位移和裂縫進行監測,且應采用多孔間隔注漿和縮短漿液凝固時間等技術措施,防止注漿產生的附加沉降。

⑦ 施工順序:設備人員進場—孔位定點—鉆機成孔—水玻璃水泥漿攪拌下注漿管—注水玻璃水泥漿—提拔注漿管—分段循環直至設計深度—封孔。

4 頂升糾偏

基礎加固處理后,由檢測公司繼續觀測2個月,建筑物無持續變形,基礎沉降基本穩定。

頂升糾偏前先做好柱間拉結加固及千斤頂上部反牛腿施工,防止墻柱截斷后上下截面產生水平錯位。具體頂升糾偏工藝流程如圖4所示。

圖4 頂升糾偏工藝流程

千斤頂放置前安裝鋼板、植筋、鋼牛腿、鋼支撐等,基礎(鋪設墊板)達到設計強度,監控措施安裝到位。在本次需糾偏的框架柱部位安設千斤頂,每個千斤頂額定頂升力100 t,千斤頂總數為設計總數的1.3倍。每個柱均預留備用千斤頂。千斤頂底座放置于基礎平面上,基礎平面找平后,墊設10 mm后鋼板。截柱頂升在-0.500~基礎面范圍進行,截柱前,每個柱周邊設置2個千斤頂。

根據糾偏前現場傾斜復測結果,分別計算建筑物沿橫向和縱向的傾斜率。分橫向和縱向2個步驟分別糾偏,先糾傾斜率大的方向,后糾傾斜率小的方向至滿足規范要求。

每柱布置2個千斤頂,分為一個液壓同步系統,同步頂升。根據《既有建筑地基基礎加固技術規范》:每次頂升量不宜超10 mm。本工程按最高進程5 mm控制,其他頂升量根據軸線位置按比例遞減。每次整體頂升1次(最大5 mm)完成后,測量建筑物實際傾斜率與理論值比較,數據與預先計算的理論值無差別時繼續頂升,如與理論值差別較大,現場分析找出原因并調整至正常后持續觀測,斜率無變化后繼續同步頂升,直至建筑物傾斜能夠滿足規范要求。

5 綜合治理效果

本工程頂升糾偏歷時27 d,頂升完成后,01#觀測點傾斜率為2.1%,02#點傾斜率為1.6%,3#點傾斜率為1.8%,建筑物平均沉降5 mm,均滿足規范要求。頂升糾偏完成后,持續觀測了1個月,沉降速度低于0.04 mm/d,沉降進入穩定階段,加固及糾偏效果較好。

1) 導致該建筑物傾斜的主要原因:基礎下填土過厚,回填質量較差,回填效果未做進一步檢測。

2) 對框架結構獨立基礎的房屋采用同步頂升和地基加固相結合的方法是恰當而有效的。綜合治理方案過程中應嚴密監測,實現信息化施工。

[1] 建筑地基基礎設計規范:GB 50007—2011[S].

[2] 建筑地基處理技術規范:JGJ 79—2012[S].

[3] 既有建筑地基基礎加固技術規范:JGJ 123—2012[S].

[4] 中國水電建設集團.X工程頂升糾偏施工組織報告[R]. 2015. [5] 葉永巧,王晶,張玉成,等.微型樁在某住宅樓基礎加固中的應用[J]. 廣東水利水電,2014(5):40-44.

(本文責任編輯 馬克俊)

Rectification and Reinforcement of High Filled Building

XU Feng

(Changjiang Survey Planning Design And Research Co.,LTD.,Wuhan 430010,China)

Because of insufficient bearing capacity,unevendistribution and over thick backfill soil,the 4thstory was found more than 10% leaning to the east side after construction. Accordingly,a comprehensive control scheme of root pile reinforcement and jacking rectification is established.Practices show that the present process is effective.

building;dwelling house;inclination;rectification and reinforcement;settlement

2016-05-18;

2016-06-13

徐鋒(1982),男,碩士,工程師,從事建筑結構設計工作。

TU753.8

B

1008-0112(2016)06-0022-03