水墨寫意 破曉啼鶯

郝夢

摘要:文章分析了希納斯特拉“新表現主義”風格的兩首《大提琴協奏曲》。作品借鑒了西歐文藝復興時期達·芬奇的“渲染”繪畫技法,形成了視覺與聽覺相連覺的配器效果。同時,作品樂章內部與樂章之間均體現了一種類似“馬爾可夫鏈”形態的曲式結構,引領著全曲由黑暗走向黎明,最終達到破曉啼鶯的意境。

關鍵詞:希納斯特拉;大提琴協奏曲;新表現主義;渲染;馬爾可夫鏈

引言

阿爾貝托·希納斯特拉(Atberto Ginastera 1916-1983)是20世紀拉丁美洲第四代民族主義作曲家。身處開放而融合的年代,加上拉丁美洲印第安人音樂、土生白人、印歐混血人音樂和黑人奴隸帶來的非洲音樂三種異質性多元音樂文化的熏陶,使得希納斯特拉的創作風格兼容并蓄、尤為獨特。作曲家從“客觀民族主義時期”(1934-1947)、“主觀民族主義時期”(1947-1957),到“新表現主義時期”(1958-1983),始終不斷的嘗試著各種大膽創新,但作為民族主義作曲家,即使在融合了現代音樂各流派寫作特征的“新表現主義時期”,也仍然不忘對拉丁美洲傳統音樂吸收和借鑒。正如作曲家自己所說的“如果作曲家僅運用技術來創作音樂作品,是不能打動人心的。沒有任何情感的藝術作品,好比是一道冰冷的數學題,但是缺乏思維和技術又會顯得雜亂無章。因此最完美的創作應該是情感與技術的結合。”創作于“新表現主義時期”的兩首《大提琴協奏曲》,就充分體現了作曲家這一觀點,以學科交叉的創作方式,融合了較高的藝術性與技術性,實現了理智與情感的最佳平衡。下文將針對兩首《大提琴協奏曲》中所體現的“渲染”(Sfumato)技法特征與“馬爾可夫鏈”(Markov chains)創作技法分別進行具體闡述。

一、水墨寫意——希納斯特拉《(第一)大提琴協奏曲》的

“渲染”技法特征

《(第一)大提琴協奏曲》(op.36)由三個樂章組成,創作于1968年,9年后作曲家重新修訂,于1978年確定最終版本。希納斯特拉這一時期的創作更側重追求“新的表現”,借鑒其他學科的知識技能,以學科交叉的方式創作音樂。《(第一)大提琴協奏曲》便是這一時期的大膽嘗試和創新。作品成功的實現了美術與音樂的姊妹藝術融合,以及聽覺與視覺的聯覺。作品不僅體現了“渲染”繪畫技法,也體現了作曲家“渲染”的音樂觀念。

“渲染”一詞來源于意大利語“sfumare”,意思是“減弱、逐漸蒸發直至消失”。這是西歐文藝復興時期達·芬奇獨創的一種繪畫技術:用細膩的層次和微妙的明暗關系去烘托畫中的人物形象和景物。或稱“暈涂法”,又譯為“漸隱法”。與同時代的波提且利(Botticelli)彼此獨立、互不關聯的成分所構成的藝術風格不同,達·芬奇追求一種統一的視覺場,喜歡降低畫面輪廓的色調,軟化畫面的形式,從而取得被畫物體和其周圍氣氛更加高度的融合。聞名遐邇的世界名畫《蒙娜麗莎的微笑》就是此繪畫技法的典型代表。畫家運用“渲染”油畫技法,將自然柔和的光線引入繪畫,利用明暗對比塑造體積和暗示空間距離。在作品中間調和反光部位、明暗交界的轉折處、人的臉部和人體轉折處,成功實現了柔和與微妙的明暗過渡。使暗部的輪廓消失在陰影里,亮部的輪廓也特別含蓄。

由此可見,“渲染”油畫技法注重明暗和光影的效果。對于黑色、白色用筆尤為講究,利用從黑到白的“明暗五調子”梯度變化,即亮部(包括高光)、側光部、明暗交界部、反光部和投影,細膩地表現物體豐富的光影效果。同時,“渲染”技法并不局限于傳統西洋畫的“以形寫形”的“再現”藝術,也是中國畫的一種技法,用于“以形寫神”的“表現”藝術,追求一種“妙在似與不似之間”的感覺。希納斯特拉通過重視藝術形象的神韻或氣韻,實現了藝術形象中客觀與主觀、理智與情感的統一。正值西歐文藝復興同時代的中國,唐宋時期的國畫技法也已日臻成熟和完備。其中講究墨法的水墨寫意,正與“渲染”技法異曲同工。水墨寫意用筆簡潔,表現性較強,注重抒寫畫家心境和感受,充分發揮水墨在宣紙上的滲暈效果,從而使單一的墨色化出豐富的濃淡,即焦、濃、重、淡、清。筆者認為,希納斯特拉的配器手法及其效果,巧妙地借鑒了繪畫中的“渲染”技法,甚至像中國畫中的各種墨法那樣,給音樂帶來了如兼五彩的“渲染”音響效果,從而實現聽覺音響空間里的各種明暗視覺對比,以及柔和的光影效果。

《(第一)大提琴協奏曲》,第一樂章中的樂隊協奏聲部與大提琴聲部相互竟奏,對于烘托氣氛。推動音樂情緒的發展起到了至關重要的作用。樂曲中充分發揮了樂隊音響的“調色板”作用,從效果上看,似乎可以借中國畫“渲染”技法中的“濃墨法”、“淡墨法”、“積墨法”、“宿墨法”以及現代的“沁墨法”和“水潤墨漲法”來概括這首作品的配器手法。

“淡墨法”惜墨如金,墨中摻水較多,色度較淺,用以表現物體的光面、凸出處和遠景。淡墨法主要體現在樂曲開始的第1-3小節,作曲家采用弦樂鋪底,十二音以雙長音形式分配給低音提琴六個聲部,在低音區以柱式和弦密集排列的方式同時出齊,上方兩個高音聲部交置排列,下方其余四個聲部一律并置排列。由于分聲部演奏。相同音色的密集排列的低音提琴,音響力度和表現力均大大降低,雖削弱了個性,但增加了共性,音響統一。加上音樂表演記號“nientel”(法語“無”),造成一種近似于淡墨的遠景或云霧和聲背景。同樣的手法也首尾呼應地用在了樂章結束(見譜1)。

“濃墨法”用以表現物像的陰暗面、凹陷處和近的景物,摻水較少,色度較深,濃而滋潤,筆頭飽蘸濃墨后速畫而成。濃墨法主要體現在樂曲第40-45小節,銅管組和木管組以f-st的漸強力度奏出短暫而有力的柱式和弦。木管組中,作曲家運用一支短笛和一支倍低音大管分別演奏和弦兩個外聲部f3和c1音,增加了音響的厚度。同時兩支長笛音色重疊,三支雙簧管和三支單簧管分別分成兩個聲部同度音色重疊,運用順置單音奏法,均采用每件樂器最富表現力的音區,音色自然,同時增加了音響的力度、強度和密度,以及木管組樂器之間的融合度。銅管組中,作曲家將圓號、小號、長號分別分成兩個聲部,每個聲部分兩組演奏。作為硬音質的小號在最上方高音聲部,更顯響亮輝煌。圓號自身采用夾置法,長號則采用順置法。同樣起到了突出和弦外聲部的作用。自然形成了類似于濃墨的強而有力的濃重音響效果(見譜2)。

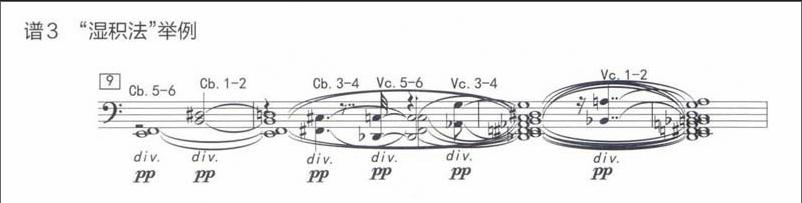

“積墨法”顧名思義是多層積累、堆積、層層漬染,從淡到濃層層相加,不是一次落筆取得墨色變化的藝術效果,而是在多次上墨的基礎上形成渾厚滋潤的墨韻。積墨又分為千積和濕積。濕積易顯墨韻,千積易見墨骨。濕積墨法主要體現在樂曲第9-17小節,弦樂組低音區大提琴與低音提琴分別分成三個聲部,每個聲部以分組演奏的雙長音形式從最低音聲部依次疊加至最高音聲部,第18小節十二音和弦全部出齊并一直持續至第17小節。由于分組演奏,加上pp的力度,和聲背景更凸顯層次,類似于淡墨中云山霧罩下層巒疊嶂的濕積效果(見譜3)。

干積墨法具體體現在樂曲第18-25小節,在第19、22和25小節,弦樂組采用漸強的長音柱式和弦,以間隔兩個小節的步伐對獨奏大提琴的長音部分進行襯托和呼應。第19小節將中提琴與大提琴分別分成六個聲部,每相鄰兩個聲部音色重疊演奏雙音,中提琴與大提琴在中低音區分別以相差半音的交置密集排列法,出齊十二音。漸強的力度控制在ppp-mp。第22小節在第19小節樂隊配置基礎上,增加被分成十二個聲部的第二小提琴聲部。整體對中提琴與大提琴的十二個聲部高八度重復,加大了聲部的密度和厚度。力度也加強到pp-mf。第25小節在第22小節樂隊配置基礎上又增加了被分成十二個聲部的第一小提琴聲部。整體對第二小提琴的十二個聲部高八度重復,音響的厚度和密度被再一次加強,同時,力度也隨之高漲為p-f。通過這三小節在音響力度、厚度、密度方面的逐層遞進,有效推動了音樂情緒的高漲(見譜4)。

“沁墨法”根據水、墨、宣紙的特點,利用特殊手法,將落在生宣紙上的墨成為活墨,使水墨在宣紙上產生運動,通過緩慢不斷的運動,宣紙上便出現細膩的色階變化,形成千變萬化的水墨自然肌理,隨著時間的延長無止境地變化,使其伸展出深厚而有彈性的藝術效果。沁墨法主要體現在樂曲第47-63小節的弦樂組部分,第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴分別分成三個聲部演奏單長音,不需要遵循一定的規律,而是按順置法依次自由疊加進入,直至第51小節全部出齊,并持續到第63小節。每個聲部的起音很特別,都是運用強后即弱的sfp,突出了每個聲部進入的順序和時間點,弦樂組從第51到第63小節的長音和弦持續并不是靜止的,第54-56小節換成每個聲部持續的波音演奏,第57-69小節每個聲部又換成持續的上下小范圍的滑奏。第60-63小節又換成持續的波音演奏。持續音和弦的力度始終控制在PPP-PP的范圍之內。造成了一種向四周無限彌漫擴散的背景音響效果。充分體現了模糊輪廓的“渲染”畫法,同時又近似于沁墨法中水墨在宣紙上產生運動,緩慢擴散的過程。強起即弱的持續音和弦的運動變化,則像是宣紙上出現的細膩的色階變化及水墨自然肌理(見譜5)。

“宿墨法”顧名思義即時隔一日或數日的墨汁,蘸清水在宣紙上所呈現出得一種脫膠墨韻用墨法。常用于最后一道墨。宿墨法主要體現在樂曲第83-89小節,即全曲的高潮點。獨奏大提琴僅演奏長持續音bg3,小號第一聲部、打擊樂組的豎琴和鋼片琴、第一小提琴、第二小提琴第一聲部、中提琴第一聲部、大提琴第一聲部,以fd的力度,在高音區同度齊奏巴赫的簽名動機“bb2-a2-c3-b2”。這也是巴赫簽名動機最后一次原型出現,近似于最后一道“點睛”之墨,之后獨奏大提琴便以倒影逆行的形式將巴赫簽名動機重復了三次。盡管多件不同樂器同度齊奏,旋律音色上已失去個性,成為中性音色,但是加強了音響的力度、密度。使巴赫動機此時如宿墨般濃烈(見譜6)。

“水潤墨漲法”是水和墨的高度概括,在用水的同時點墨,點是千鈞之點,內漲外而不散,內力外而不漏。此法主要在于對水的運用、對水的理解和水在作品中滲墨的把握與運用。水潤墨漲法主要體現在樂曲第77-79小節的木管組、銅管組與打擊樂組。第77小節木管組中同為軟音質的長笛和單簧管分別分成三個聲部,以ff的力度。六個聲部依次從高到低對下行六音組進行密接合應式的模仿,其中長笛聲部采用嚴格模仿,單簧管聲部采用自由模仿。打擊樂也分成三個聲部,以,的力度,六件不同的打擊樂響板、三角鐵、小鈸、吊鈸、中國鑼、銅鑼,依次從高到低對下行三音組進行連續兩次的嚴格模仿。造成一種一瀉千里的磅礴氣勢和熱烈的氣氛。第78-79小節木管組均采用運動變化的波音持續音和弦,由低到高逐漸疊加,異組同質樂器同度重疊能更充分地體現混合音色的硬音質輝煌、響亮的音響特點。而銅管組則始終保持靜止的長音持續音和弦,通過低音區硬音質特性的單簧管同度重疊,加上單簧管低音區本身所具有的蘆笛色彩和較強的穿透性,既加強了硬音質的小號和長號的音色特性和音響密度,又對銅管組硬音質起到一定的弱化修飾,從而產生了一種更厚重、輝煌的新的混合音色。近似于一種水潤靈感之氣和墨漲精神之氣。

縱觀第77-79小節,旋律外形上由高到低、由低到高;聲部數量上形成由多到少、由少到多;力度上形成ff-f-ff,這些起伏,正體現了水潤墨漲法的內漲外而不散,內力外而不漏(見譜7)。

除此之外。對于一幅傳統的中國畫除了重神似、講究筆墨、不拘時空以外,另一大特色就是詩、書、畫、印的有機結合@。幾種藝術融為一體,才表現得更為完美,更有特色,相互輝映。既能豐富畫面的內容,又能擴大畫面境界,給人以更多的審美享受。如果說《(第一)大提琴協奏曲》體現了書法和繪畫的話,那么《(第二)大提琴協奏曲》則更多地體現了詩文和印章。兩首大提琴協奏曲完美地呈現了詩書畫印的有機結合。

二、破曉啼鶯

——希納斯特拉《(第二)大提琴協奏曲》及“馬爾可夫鏈”創作技法

希納斯特拉的《(第二)大提琴協奏曲》(op.50)創作于1980-1981年,是希納斯特拉為了慶祝自己和第二任妻子十周年結婚紀念而作。于是,在樂曲的開始就有類似于印章的題名“獻給我親愛的Aurora”。樂曲由協奏曲較少見的四個樂章組成,每一個樂章都附了不同的短詩。第一樂章題詩“黎明,我推開薄霧為你帶來這首歌。——Auguste Martin”第二樂章題詩“微風在空中開始翩翩起舞——Luis Cemuda”。第三樂章題詩“夜晚繁星閃爍,稻草變得金黃,我夢見了我親愛的——Apollinaire”第四樂章題詩“節日散發著奪目的光芒,喜氣洋洋——Pablo Neruda”。“Aurora”的名字要追述到羅馬神話中的黎明女神“Aurora”。拉丁語中意為“黎明”。作曲家巧妙的運用妻子名字的引申含義,以“馬爾可夫鏈”的方式進行創作,表達了一種從黑暗一步一步走向黎明。最終實現“破曉啼鶯”的音樂意境。

馬爾科夫鏈是具有離散狀態空間的馬爾可夫過程(Markov process)。而馬爾可夫過程是一種相依的、用一個時間參數(離散的或連續的)指標化的隨機變量序列。馬爾可夫過程只指那些隨機變量取連續值得序列,而把那些取離散值的序列稱作馬爾科夫鏈。馬爾科夫鏈中的關鍵在于,變量必須具有馬爾可夫性,或無后效性,即未來只依賴于現在的狀態,而與導致現在狀態的歷程無關。同理,音樂作為時間的藝術,自然也是一種創作或表演的過程。若具有“相關性”的相鄰樂部或樂章,在連續“離散狀態”下做“呈示性動態變化”,而此“相關性”“動態變化”又具有“馬爾可夫性”。這就使借鑒“馬爾可夫鏈”創作音樂成為可能。

《(第一)大提琴協奏曲》第一樂章題為主題變奏,作曲家自稱特意安排了四次主題變奏(Prima Metamorfos、Secondo Metamorfos、Terza Metamorfos、Quarta Metamorfos),寓意著由黑暗逐漸走向黎明的四個重要時刻。在第四變奏開始處,作曲家特地標注“漸強,迎接黎明的到來”(cresc.Poco a poco come una aurora)。從黑夜到黎明的四個重要時刻,類似于中國古代所謂的四個時辰。即子時、丑時、寅時和卯時。

盡管時間上是“連續”的,但是每個變奏狀態上都是“離散”的。有別于一般的主題變奏,音樂發展過程中,不必求得全曲所有變奏變化的統一性。即最初陳述的原型主題僅對相鄰的變奏一具有“相關性”,而與變奏一之后的其他變奏發展狀態無關。同時,每相鄰兩個具有“相關性”的變奏本身,又呈現出“離散狀態”下“呈示性動態變化”。這種具有“相關性”的相鄰樂部或樂章,連續“離散狀態”下“呈示性動態變化”的曲式結構現象,用“馬爾可夫鏈”來解釋再合適不過了。

樂曲第一變奏中,第7-34小節由獨奏大提琴最初陳述了一個起、止于中心音“C”的夢幻、冥想的主題。近似于“子時”作曲家入睡時產生的夢境。第41小節開始,獨奏聲部轉變成上行音階式的織體進行,這一織體形式一直持續到變奏一結束。

變奏二從第47小節進入,根據“馬爾可夫鏈”原理,變奏一結束前的獨奏大提琴上行音階式織體,與變奏二的開始必須有“相關性”。但變奏二對變奏一開始部分的大提琴主題此時已沒有任何“相關性”。為了體現一種較高程度的(“功能獨立性”、“狀態獨特性”、“結構封閉性”)呈示性的“離散狀態”,變奏二的“動態變化”主要體現在速度、力度和節奏方面。除了運用小快板的速度,及f的力度,希納斯特拉喜用的5:3的交錯節奏對位技法。第83-88小節還運用了六聲部微復調技法,木管組的長笛、雙簧管、單簧管六聲部,以雙管式的分組形式,運用同度卡農模仿,縱向上相繼間隔半音,橫向上相繼間隔十六分音符,依次魚貫而入。在ff的力度下,近似于丑時充滿活力、富有生氣的此起彼伏的雞鳴。

變奏三從第135小節開始,此時的大提琴獨奏旋律直接承接具有“相關性”的變奏二結束時第134小節吟誦、敘述般的大提琴獨奏旋律進行展開,兩小節之間通過上行音階完成對接。其“離散狀態”下的“動態變化”體現于對具有明顯的浪漫主義特點的“柔板”的呈示性運用。不僅如此,第152小節還呈示性地運用了勃拉姆斯《bB大調第二鋼琴協奏曲》(op.83)第三樂章的大提琴主題,一個具有德國北方厚重感又有意大利明朗性的典雅的、浪漫的音樂主題。樂曲同樣運用了協奏曲罕見的四個樂章結構形式,為答謝恩師馬克森(Edward Marxen)專門而作。

同樣是表達謝意,希納斯特拉在《(第二)大提琴協奏曲》第一樂章第三變奏中。創造性地引用了勃拉姆斯《第二鋼琴協奏曲》第三樂章中的大提琴主題,一方面是象征著妻子Aurora溫暖、優雅的形象,也近似于黎明到來之時的“寅時”。另一方面也表達了作曲家對妻子的感激之情。在希納斯特拉的創作過程中,身為大提琴演奏家的妻子自然對這部作品大提琴獨奏部分的修改、整理、編輯、直至最后定稿完型,做出了不小的貢獻。為此作曲家在兩首《大提琴協奏曲》樂譜左上角題名處均標注“此曲的大提琴獨奏部分由Aurora編輯整理”。

變奏四從第167小節開始,直接承接具有“相關性”的變奏三結束時微弱的力度,然后逐步變得明亮而清晰、輝煌燦爛,近似于“卯時”的“破曉啼鶯”。作為此變奏中“離散狀態”下的“動態變化”,作曲家呈示性地取消大提琴獨奏旋律的主體地位,轉而演奏連續三十二分音符上、下五度琶音分解形式的單一伴奏織體。并且貫穿全曲。不僅如此,第180-182小節高潮處,木管組中雙簧管、單簧管、大管聲部,以及弦樂組中第一小提琴、第二小提琴、中提琴、低音提琴聲部,竟然“呈示性”地齊奏了一段短暫的、全新的主調音樂旋律片段。瞬間從現代“穿越”到了古典,這也是“馬爾科夫鏈”所謂的“時間的離散”。

除了第一樂章內部,樂章之間也具有馬爾可夫特性。第二樂章諧謔曲開始時,就是直接承接具有“相關性”的第一樂章變奏四結束時的“極少的、最少的”演奏方式,繼續保持“像煙逐漸消散的、漸弱的”方式進入。并且“動態變化”地運用具有“相關性”的第一樂章變奏四中獨奏大提琴聲部的上、下分解琶音式對稱織體形式,形成“離散狀態”下唯一一個運用“鏡像”對稱曲式結構的樂章。以第180-183小節大提琴聲部休止為“鏡像”中心,第184-279小節對第71-165小節整體逆行再現。作為呈示性的“動態變化”體現在第1-70小節長篇幅的管弦樂“獨奏”,此時的協奏曲更像是一部管弦樂交響曲。

第三樂章的引入,則是通過倍低音大提琴聲部直接承接具有“相關性”的第二樂章結束時獨奏大提琴演奏的單音自然泛音持續音a1(實際發音a2)進入的,只是倍低音大提琴用高音譜表記譜a3,由于低音提琴實際發音比記譜音第一個八度,而高音譜表記譜比低音譜表記譜又提高了一個八度,因此相當于比實際發音于提高了兩個八度,其實依然是a1上的自然泛音(實際發音a2),順利地完成與前面第二樂章小提琴的音色轉接。對于“離散狀態”下的“動態變化”,則體現在呈示性的采用夜曲的體裁形式。第40-44小節的高潮處,在弦樂組十二音和弦以顫音、滑奏的動態持續音和聲背景烘托下,雙簧管、單簧管和圓號聲部出現了類似于三聲中部“Trio”的對比三聲部自由對位復調織體。近似于馬爾可夫鏈中所謂的“空間的離散”。

第四樂章開始處,作曲家特地標注“回顧夜曲形態”,即直接承接具有“相關性”的第三樂童的夜曲體裁的風格特點,通過大提琴獨奏引入。“離散狀態”下的“動態變化”則體現在具有呈示性貫穿全曲的“卡那伐利托”(“Karnavalito”)節奏,“卡那伐利托”是一種印第安代表性的傳統歌舞節奏。作曲家為了使末樂章表現出節日歡歌雀躍的場面,特地運用這種連續的揚抑抑格前八后十六的“馬蹄”節奏型,由于律動性較強,能夠有效渲染、活躍音樂氣氛。夜曲風格的大提琴獨奏結束后,音樂I青緒驟然轉換為“火熱的、熱情的”,在gf的力度下,由慢漸快的呈示出“卡那伐利托”節奏型。充分詮釋了樂章的標題“鄉土風味的、田園情趣的華彩樂章”。也寓意著對希納斯特拉和妻子Aurora結婚十周年紀念的慶祝。

結語

綜上所述,希納斯特拉兩首《大提琴協奏曲》體現了作曲家較高的音樂修養和文化修養。水墨寫意的《(第一)大提琴協奏曲》,樂曲不僅展現了一種“渲染”配器技法,也展現了一種“渲染”音樂觀念。正如達·芬奇在自己的筆記中所寫的“好的畫家要畫出兩樣東西:人物和他的內心世界”。希納斯特拉亦借助“渲染”畫法,在音樂創作中達到了其所追求的藝術境界:“出神入化”的創作技法和“出神入畫”的音樂意境。借用中國水墨寫意的濃墨法、淡墨法、破墨法、潑墨法、積墨法、宿墨法、焦墨法、以及現代的沁墨法、水潤墨漲法,對解讀該作品會有一種視覺與聽覺的聯覺效果。

破曉啼鶯的《(第二)大提琴協奏曲》,鑒數學領域中的“馬爾可夫鏈”概念的引申意義,通過運用結構上具有“相關性”的相鄰樂部及樂童,連續“離散狀態”下的呈示性“動態變化”,實現由黑暗走向黎明的破曉啼鶯。不僅展現了“馬爾可夫鏈”的音樂創作技法,也展現了“馬爾可夫鏈”所暗含的人生哲理:“如果你想展望未來,那么就應當立足今日,忘記昨日的傷痛,未來的成就依賴于以往的歷史造就的現在的你。”本文僅以希納斯特拉兩首《大提琴協奏曲》為例,希望能給中國當代音樂創作與分析提供參考。

作者附言:本文為福建省教育廳2014年人文社科研究項目《“水墨寫意破曉啼鶯”——希納斯特拉(大提琴協奏曲>中的“新表現主義”時期“Sfumato”音樂觀念與Markov chain“創作技法研究”》成果(編號:JBSl4123)。

(責任編輯 張璟)