溪釣選位打窩的學問

文/黑龍江·蘇群

溪釣選位打窩的學問

文/黑龍江·蘇群

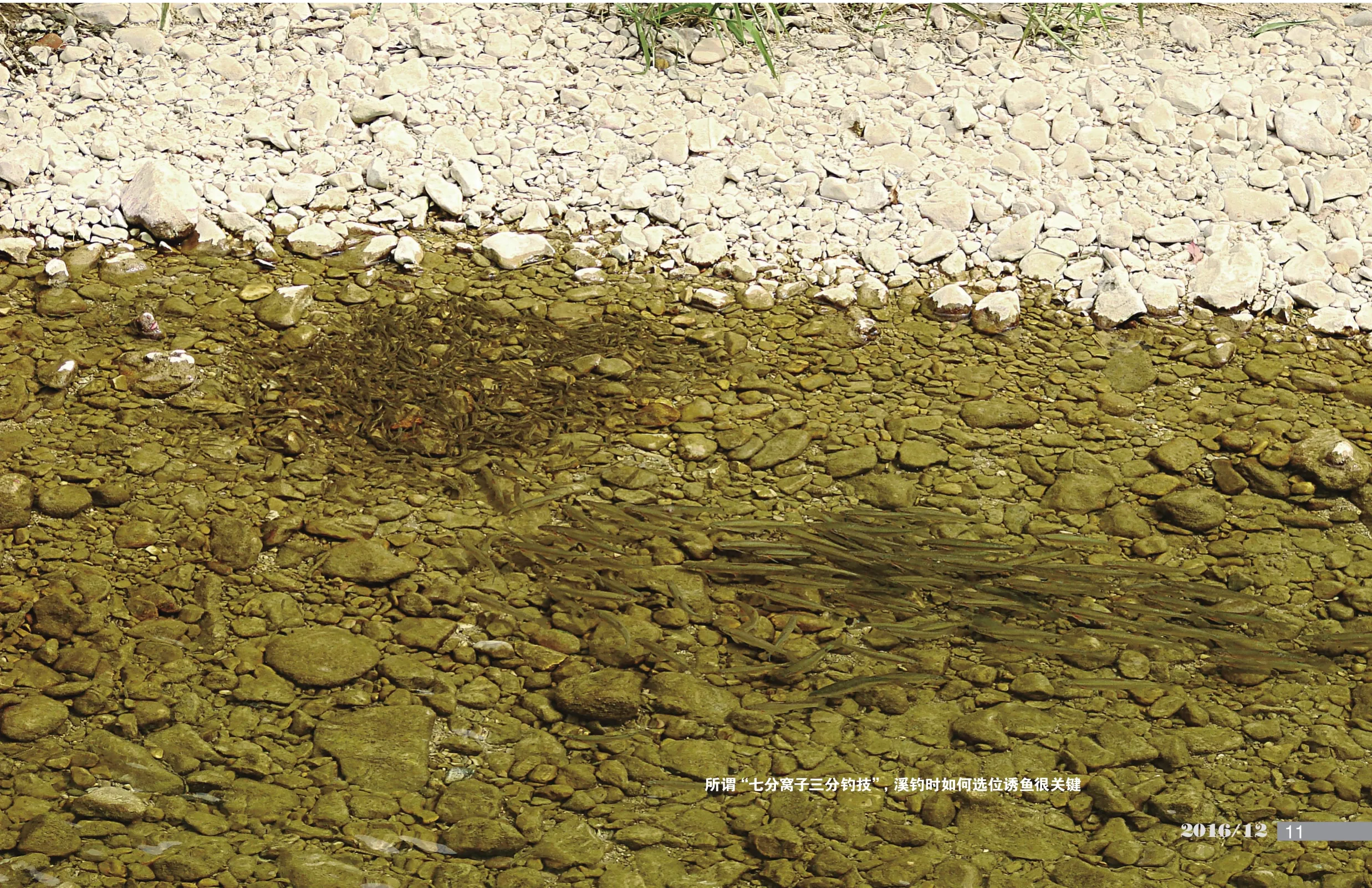

在溪釣中流傳著一句俗語——“七分窩子三分釣技”,可見打窩誘魚的重要性。常言道:誰也不可能將鉤子直接扔到魚群當中去。因而,打窩就成了野釣中的重中之重。

最初,我跟隨老釣手們進入山區釣柳根子魚時,大伙兒用的窩食都是苞米面做的窩頭,一天下來,魚兒很少咬我的鉤,因而魚獲也就寥寥無幾。老釣手說我不會找窩,我心想:我不會找,你們不是會找嘛!有一次出釣,我就大大方方地占據了老釣手每出必釣的一個窩子,這個窩子常出大個兒的柳根子魚。沒辦法,我得學習啊!誰讓我是菜鳥呢!

看得出來,他有些兒焦急,但是并沒有離開。我心說:小樣兒!光你會釣?

可是我蹲了整一個點兒,僅釣了兩尾小鯽魚!我要離開時,老釣手一臉壞笑問我:“咋了,不釣了?”我說:“沒魚!”老釣手說:“沒魚?這窩兒讓你喂的,瞎了我好幾斤魚啊!”

我撇撇嘴,沒搭理他,起身離開。

可是傍晚從上游返回時,他還坐在那兒,魚簍快釣滿了,除了大個兒的柳根子魚和船丁子魚,大個兒的黑背河鯽就有10余尾!我喃喃自語:我那么多窩食都給你喂了。老釣手說:“給我喂的?你以為魚稀罕你那窩食!你趴到水邊看看!”

我趴下一瞧,見我打下的那幾團苞米面窩頭,正黃澄澄地躺在水底笑我呢。

老釣手從包里摸出團窩食來對我說:“看仔細啦!”他用手將窩食捏碎后扔到窩點。我一下子就開了竅——自己做的窩食太熟,被水一激更硬了,魚兒啃不動,談何留魚?老釣手們做的面食一半生一半熟,生面子下水后隨水流漂往下游引誘魚群上溯,熟塊兒則沉入窩子聚魚。魚兒啄散剝落了的小塊兒、渣沫子再順水下行誘魚,周而復始!這里邊大有學問啊!

釣魚老手們不嫌你一個菜鳥跟著搗蛋就不錯了,你自己不學習,沒人會主動教你。

有的時候,我在前面走釣,有老釣手在后面尾隨。我還在想:你二啊!我都釣過了你還釣?可是每次我都發現,他們比我釣得要多得多。偶然一回,我見到他的窩食幾乎沒動過,我立馬就懂了:人家跟在我后邊,根本就無需打窩。他釣的就是我辛辛苦苦誘上來的魚,卻連聲謝謝都不說!我這種情況就是老釣手們口中的“蹲不住窩兒”。

于是,我“蹲”了,也“守”了,可還是釣不過老手們。索性,再去釣魚我就不釣了,專門跟在手法高的老手后面看他釣魚。看著看著我明白了:原來老釣手們知道哪兒有魚,哪兒沒魚;有魚的地兒他們“蹲”著不走,沒魚的地兒連瞅都不瞅一眼,這可是個挺大的學問。

有一回,我和老釣手們在深秋釣茴魚,到釣場已是午后2點了。那地兒是個山凹,水面挺開闊的,我們在大汀上游最狹窄的水頭上布下窩子。

茴魚是很怪的魚種,它全天24小時都會覓食,最活躍的時間是黃昏至半夜,傍晚是上魚的高峰點,用老釣手們的話說:魚像打地底下冒出來一樣,水流上到處都是魚!

于是,老手們有的在玩,有的撿山葡萄去了,他們在等待太陽卡山的那一刻。

老釣手們來的道上就說了:這兒大面積的淺灘就是茴魚越冬的地兒。我偏不信邪:整個一條河流,茴魚只待在這兒?于是提上竿子,到上游的一條大汀的流頭(水汀上游進水口處)布窩守釣,可是直到天黑,連一尾茴魚都沒釣到。

下游傳來老釣手們召喚回返的哨子聲,太晚了狗熊就下山了,無奈之下我只好提著竿子回來。見老手們正收拾裝備,每人都釣了好幾斤茴魚。我那個郁悶!那時上班時間緊,還沒有雙休日,只有禮拜天休息,來釣一趟魚多不容易啊!就這么白白浪費掉了!

離開釣場有一段距離了,其中一個老手問我:“感覺出這兒跟咱剛離開的地兒有什么不同嗎?”我漫不經心地答:“好像比那兒涼多了。”老手說:“對啊!魚是變溫動物,就像人冷了找暖和地兒一樣。所以,天冷了,并不是哪兒都有茴魚可釣。”

“魚是變溫動物”,這句話我記住了,但是在實踐中我發現,即便找正了魚兒的棲息地,要想釣好魚也不容易。同樣一個大汀兒,在不同的季節和一天當中不同的時間段里,打窩釣魚的位置會不一致。

溪流魚的顯著特點是:一天當中,它們并不是總待在一個地方。

魚類具洄游習性,表現方式就是出巢和回巢。晝行魚黎明離開居住地游向上游,主要行為是覓餌洄游,其次是為了避開回巢的夜行魚類。

針對一條大汀,我們可以將其簡單地分為汀尾段——居住地、汀中段——洄游通道、汀頭段——聚集食物的食堂。

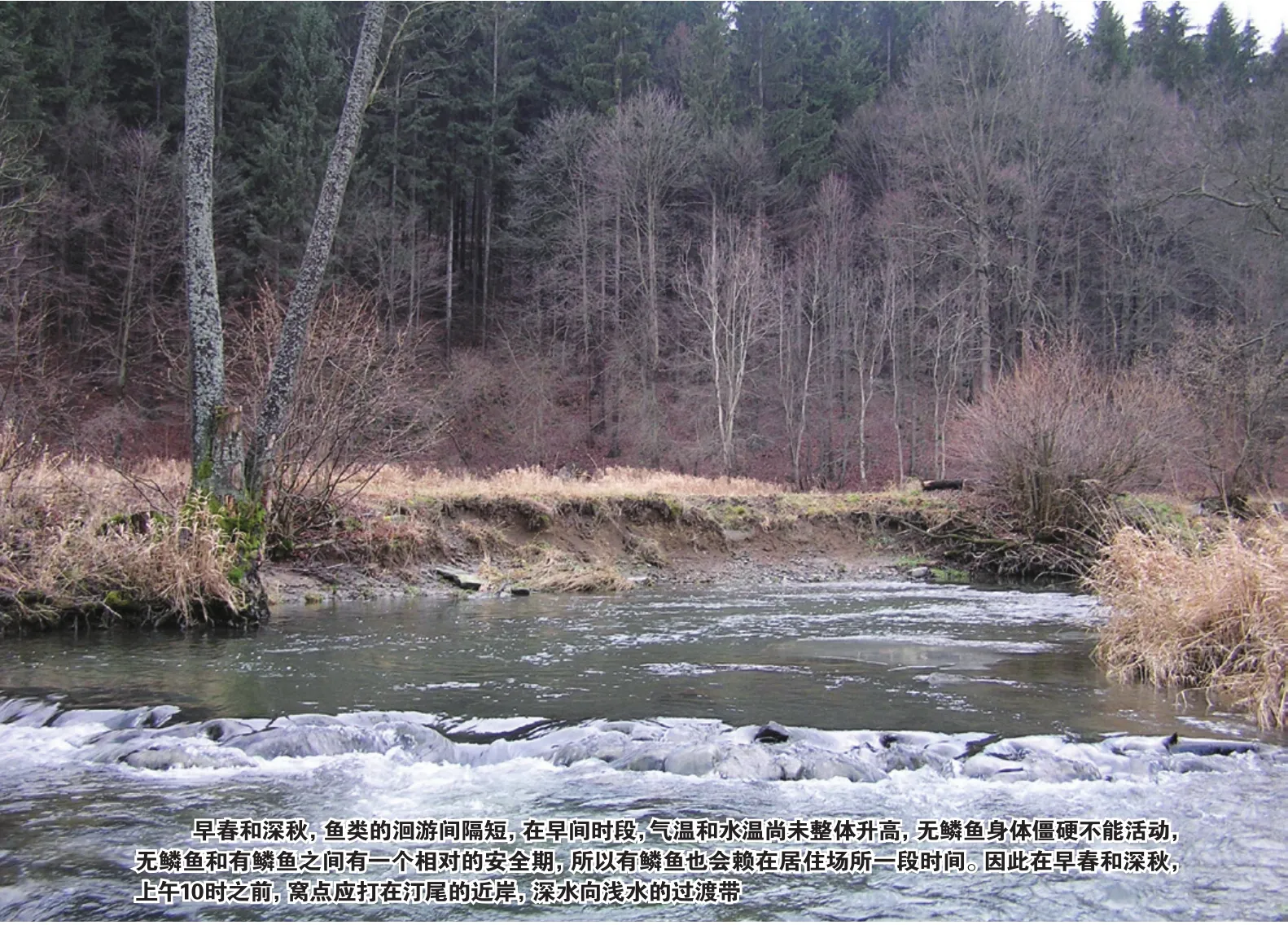

早春和深秋,魚類的洄游間隔短,在早間時段,氣溫和水溫尚未整體升高,無鱗魚身體僵硬不能活動,無鱗魚和有鱗魚之間有一個相對的安全期,所以有鱗魚也會賴在居住場所一段時間。因此在早春和深秋,上午10時之前,窩點應打在汀尾的近岸,深水向淺水的過渡帶。但是在夏季就不能這么打,要直接在汀中段選位打窩,訣竅是要選邊、選緩、選石、選倒木和選草,哪怕在你面前僅有一株草。

但是,無論是早春、晚秋,還是在炎熱的盛夏,在氣溫整體升高后,窩點都應移位到流頭上去。流頭處水道狹窄,水勢湍急,有時在平緩的灘頭上會有多種水流,至于哪條水流下會聚集大魚群,不到現場不好定位。老釣手們常用的方法是,先在灘頭的水邊上扔幾片樹葉,觀察樹葉的走向,可以肯定的是,樹葉聚攏的那道水流必是最佳的窩點。

目前,在我國境內的溪流水位整體呈下降趨勢,由于水位低,河床抬高,在許多灘頭上多發生兩股水流挾裹的情形,其交匯的接合部上端會有一道平緩的夾縫,這種夾縫因其水緩(有時會發生逆向走水),利于食物聚攏而成為老釣手們打窩的首選。

灘頭是短途洄游魚類一天當中待得時間最長的場所,魚群一般是在太陽卡山時向下游洄游,但這個時間段不是恒定的。在早春或深秋,由于氣候變冷,太陽卡山時魚群早已歸入深水,在夏季時可能夜幕拉開時魚群才會動,這還需要我們靈活把握。

早春和晚秋時,魚群歸位較迅速,釣手可一步到位,直接回到汀尾去釣,其他時節則需逐步挪位,太陽卡山時釣汀的中間段(回到原窩點),黃昏時撤回汀尾。但是在回釣中應注意:釣汀中不能再釣邊兒,要改釣二流水(主流兩側流速相對較慢的水流)。

什么叫“順流而下”?魚在回遷時多借助水流節省體力,魚頭沖上(游)擺尾下行。此刻窩子要做在二流水靠岸這側——打重窩子。魚在下行過程中經過窩點,感受到窩食的味道,會覓源上行游入窩點覓食。

釣汀尾時則仍要釣邊,因為此時夜行魚,尤其是個體較大的掠食性魚類尚未游離棲息地,汀尾的邊緣暫時是魚群最為集中的地方,這也是這一刻大量上魚的原因。

釣一日三遷這種釣場,因少于走動,多成為上歲數的老釣手們的首選,在早春或深秋這兩個特殊時間段里,它的魚獲量會多于走釣。但需注意的是,在早春和晚秋中一定要釣它的朝陽面。魚是趨溫動物,它的食物也具趨溫習性,釣友們在山區釣魚時一定要牢記這點。

還有一種地勢形成的淺灘是最不容忽視的,那就是河流在山凹地勢下形成的緩沖地帶,這種地勢如果有狹長的走向,往往會形成幾處分割的,又有淺灘相連的水汀。這種上下大汀之間的接合部,由于聚合了兩個大汀的魚類而成為野釣焦點,這就是老釣手口中的“黃金魚道”。魚道要守,所以有時候老釣手們在這種釣點“雷打不動”,這

夏季要直接在汀中段選位打窩,訣竅是要選邊、選緩、選石、選倒木和選草,哪怕在你面前僅有一株草是夏季里溪河魚類最愛待的地兒,亦是在晚秋里狙擊“降河魚類”的場所。溪流魚具有短途遷徙習性。通常來講,入伏后,大河中的魚類為了追索低溫,會逆水向支流水溫相對較低的溪河上溯。進入仲秋之后,為了追溫越冬,魚群又會自溪河下行,進入大河大江,這即所謂的“七上八下”。所謂“降河”,就是從高處(溪河)下降到大河中的意思,而“降河魚類”,一般指追索低溫的冷水魚。

再談談用蛆蟲打窩子。蛆蟲的使用,讓打窩子在野釣中有了長足的進步,其關鍵在于味道。最初我收集蛆蟲時嫌它臟,用鋸末一遍遍攪拌,蟲兒是弄干凈了,但是味兒沒了。老釣手說:蛆蟲身上的氨水味是誘魚的關鍵!老釣手們都是將蛆蟲混入發酵后干透了的豬糞中打窩,效果不錯。用蛆蟲打窩須將誘餌握在手中浸透再投向釣點,水流急了則要裹上泥巴再打窩。它的優點是味兒大,蟲兒在水底自行蠕動,誘餌層層剝離,誘釣一體成為溪河釣魚的殺手锏。

蛆蟲使用的技術層面體現在涮灘上(“涮灘”一詞源于川渝地區的溪河釣法,在東北俗稱“釣流兒”)。會者誘魚時,先是一點點兒向水流上扔蛆蟲,甚至是幾只幾只地扔,魚兒遁跡上溯,會逐漸聚攏在有大量蛆蟲沉積的窩點內。涮灘是以大量使用蛆蟲為前提的,打窩前必須計算水體的流速,打好提前量,否則蛆蟲偏離釣點,進入大流后會“站不住腳”,大量順流而下的蛆蟲會帶走魚群,這個窩子就廢了。這也是新手涮灘釣不到魚的主要原因。

用蛆蟲打窩須將誘餌握在手中浸透再投向釣點,水流急了則要裹上泥巴再打窩