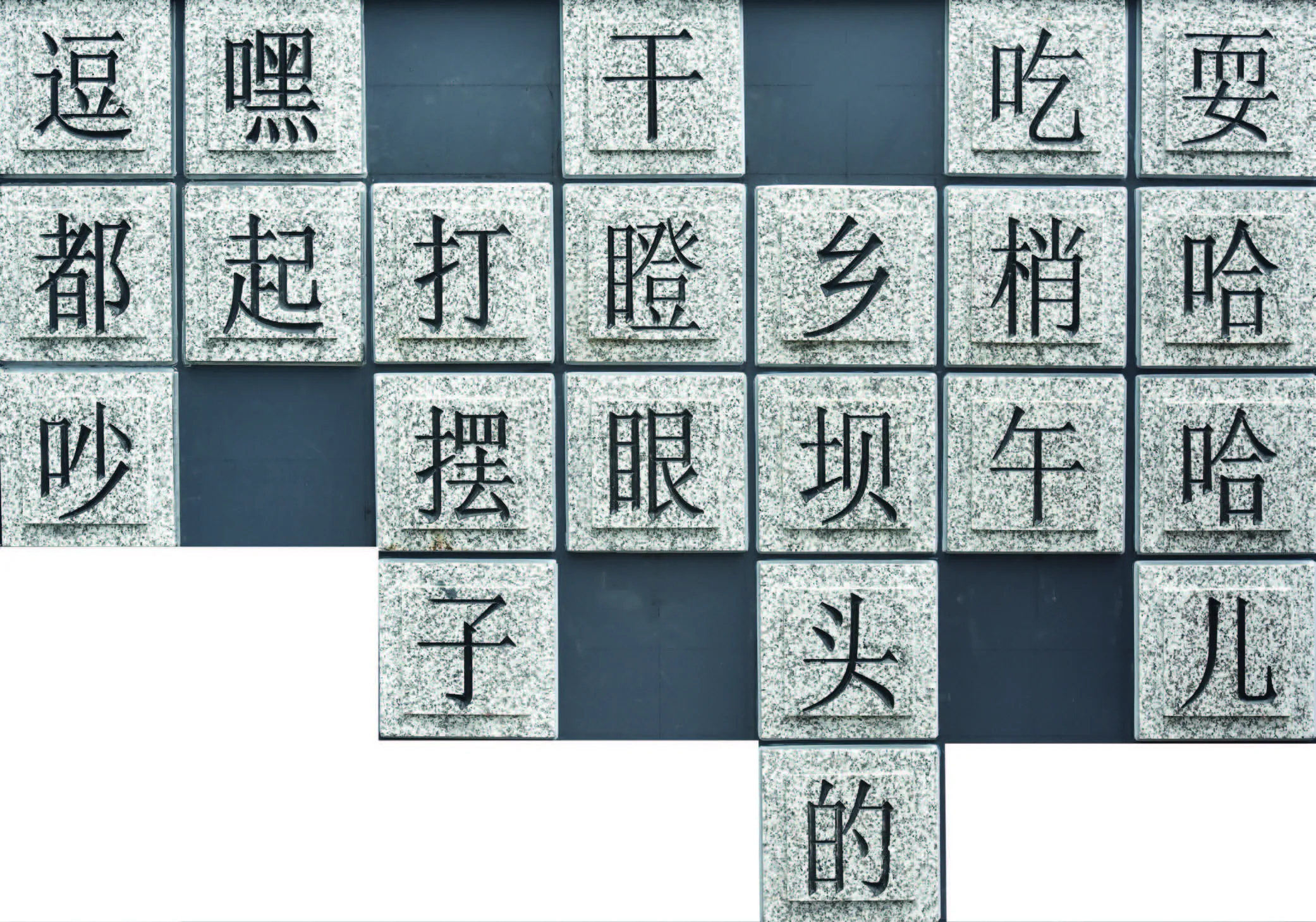

“散打”川話

·本刊記者 彭納

“散打”川話

·本刊記者 彭納

圖/張磊

“胖娃兒胖嘟嘟,騎馬上成都,成都又好耍,胖娃兒騎白馬,白馬跳得高,胖娃兒耍關刀,關刀耍得圓,胖娃兒滾銅圓,銅圓滾得遠,胖娃兒跟倒攆,攆又攆不上……”曾經外婆口中哄我們入睡的童謠,最近被改編成了一首川普版“神曲”,隨著兩只熊貓寶寶奶聲奶氣地唱詞,四川各處風景名勝一一展現。這首創意版《胖娃兒上成都》一經推出,就快速登上微博熱搜榜,受到網友們熱議的不僅有歌曲的創意,還有自帶幾分逗的川話。

從古蜀有人類活動記錄以來,四川這片土地就一直生機勃勃,這片土地因其特有的歷史背景,孕育出了讓人嘆為觀止的文化。而在歷史長河中沉淀下來的,不僅有博物館櫥窗后的藝術品,它還歷經變遷幻化成了日常生活中,我們最為依賴的溝通方式——語言。

在四川,除了“基礎版”的成都話以外,還有錯綜復雜、發音各異的各地方言。據專家研究,由于蜀地居民多系“湖廣填四川”的移民,居住地呈塊狀分布,相對集中地保留了原遷出地的方言,因此,隔河音異、隔山詞殊的案例在川話里舉不勝舉。據傳,在一處名為群力村的荒河壩上,有一座老院子,院兒里住有游、楊、韓三家人。其中游姓為廣漢人,最早居于此院;而楊、韓二姓為彭州人,是后來遷進來的。外人進院兒找人,從來不用擔心找錯,這其中玄妙就在一個“吃”字,廣漢游姓人說“吃”,而彭州楊、韓二姓人則說“吃兒”。所以外人一聽發音,就能夠判斷出這家人姓何名誰。

方言不僅是一個人從何地而出的“身份”象征,還帶來了四川語言的豐富性,比如蛇的叫法,在四川話里,就有“梭老二、梭梭兒、老梭、梭二爺、梭針子、梭匠、干黃鱔、長客、長居士”等十余種。

方言的多樣性造就了川話的風趣、幽默、霸道,讓說的人和聽的人都有一種帶勁兒感,這在當年姜文的電影《讓子彈飛》中體現得淋漓盡致。姜文本人也曾表示,他最為滿意的就是川話版的《讓子彈飛》。“四川方言有前景”,香港導演王晶也對川話情有獨鐘。10年前,因為電影《血戰到底》他與四川話結下不解之緣。隨后,在他執導的電影《澳門風云》中,他也大膽使用四川方言。他坦言:“我對四川方言,對四川的確有好感。”日前,他又集結了廖健、閔天浩、鐘燕平、林曉東等一票四川演員,拍攝一部地道的川話電影《以為是老大》。

川話在“墻外開花”。然而,在我們身邊,卻出現了越來越多聽著四川話,念著普通話成長的新一代,也出現了越來越多普通話發音的四川話。這是否意味著川話的逐漸消失?我們應該在保護方言上做些什么?本期,我們專門請到了四川師范大學教授黃尚軍,在他帶領我們領略川話魅力的同時,也一起探究川話保護這一話題。