基于Pleiades影像的東北黑土區(qū)溝蝕分異特征研究

陳 單,張樹文,王讓虎,蒲羅曼,常麗萍,楊久春

(1.吉林大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院,吉林 長春 130061;2.中國科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所,吉林 長春 130102)

基于Pleiades影像的東北黑土區(qū)溝蝕分異特征研究

陳 單1,2,張樹文2,王讓虎1,2,蒲羅曼1,2,常麗萍2,楊久春2

(1.吉林大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院,吉林 長春 130061;2.中國科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所,吉林 長春 130102)

以Pleiades遙感影像為數(shù)據(jù)源,獲取東北典型黑土區(qū)2013年的侵蝕溝分布數(shù)據(jù),并根據(jù)研究區(qū)范圍內(nèi)1∶10 000的數(shù)字高程模型(digital elevation model,DEM)數(shù)據(jù)提取坡度、坡向和坡形等地形因子,探討了各地形因子影響下的侵蝕溝密度與強(qiáng)度規(guī)律,全面分析了東北典型黑土區(qū)溝蝕分異特征.結(jié)果表明:研究區(qū)內(nèi)侵蝕溝總體分布較均勻,但在東北部地區(qū)侵蝕溝分布較密集;溝壑密度與強(qiáng)度隨坡度的增加總體上呈先增大后減小的趨勢,在 5°~10°范圍內(nèi)溝壑密度與強(qiáng)度達(dá)到最大;研究區(qū)中西南、南以及東南三個坡向上的溝壑密度與強(qiáng)度遠(yuǎn)大于其他坡向,東北和北坡溝壑密度與強(qiáng)度最低;研究區(qū)內(nèi)凹形坡侵蝕溝發(fā)生的概率幾乎是凸形坡的2倍,直線坡溝壑侵蝕發(fā)生的概率最低,且研究區(qū)溝蝕密度和強(qiáng)度均與地形具有相關(guān)關(guān)系.

地形因子;侵蝕溝;數(shù)字高程模型;東北典型黑土區(qū)

0 引言

土壤侵蝕是導(dǎo)致大范圍土地退化的主要因素,全球80%以上的土地退化是由土壤侵蝕引起的[1].東北黑土區(qū)是世界三大黑土區(qū)之一,是重要的商品糧基地,對我國的糧食安全至關(guān)重要[2].但近些年來,“不上糞也打糧”的東北典型黑土區(qū)由于長期以來不合理的過度墾殖和掠奪式經(jīng)營,水土流失日趨劇烈,已成為制約當(dāng)?shù)厣鐣⒔?jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素,嚴(yán)重影響黑土區(qū)的糧食產(chǎn)量,其中溝蝕在黑土區(qū)水土流失中扮演的角色最為突出.

目前,溝蝕是黑土區(qū)土壤侵蝕研究的熱點(diǎn)問題之一.國內(nèi)外關(guān)于溝蝕方面的研究報(bào)道[3-9],多是采用航片判讀方法對侵蝕溝的分布及其變化進(jìn)行研究.國內(nèi)有不少學(xué)者對黑土區(qū)的侵蝕溝進(jìn)行了研究,如閆業(yè)超等(2006)[7]利用Corona和Spot影像對黑土區(qū)近40年的侵蝕溝動態(tài)變化進(jìn)行了研究;王文娟等(2012)[8]在1965和2005年侵蝕溝分布數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,分析了典型黑土區(qū)40年來溝蝕空間格局變化及其地形分異規(guī)律;李飛等(2012)[9]利用SPOT-5遙感影像對東北典型黑土區(qū)南部侵蝕溝與地形要素之間的空間分布進(jìn)行了分析.但由于在高分辨率遙感影像下所能提取的細(xì)溝和淺溝的信息有限,上述對東北黑土區(qū)侵蝕溝的研究主要是對影像上顯示相對明顯的切溝和沖溝進(jìn)行的,實(shí)際上除切溝和沖溝外細(xì)溝和淺溝也具有一定的侵蝕能力,在一定條件下會進(jìn)一步下切加深形成了切溝、沖溝等,分割地形、蠶食耕地,造成大量的水土流失.由于大多數(shù)對黑土區(qū)侵蝕溝的研究都建立在切溝和沖溝層面,未對細(xì)溝和淺溝的分布特征及其發(fā)育進(jìn)行研究,不能為合理控制細(xì)溝和淺溝的發(fā)育提供有效的建議.

隨著遙感技術(shù)的發(fā)展,利用亞米級高分辨率遙感影像提取地面信息更為精細(xì),能夠更好地對遙感影像提取的地面信息進(jìn)行分析.在此基礎(chǔ)上,本文對東北典型黑土區(qū)沐石河流域的侵蝕溝進(jìn)行了研究,應(yīng)用覆蓋研究區(qū)范圍2013年P(guān)leiades影像提取了研究區(qū)范圍內(nèi)包括細(xì)溝和淺溝在內(nèi)的侵蝕溝,并分析了不同地形因子下的侵蝕溝分布特征,以為侵蝕溝治理和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù).

1 數(shù)據(jù)來源與研究方法

1.1 研究區(qū)概況

本文選取位于吉林省長春市境內(nèi)的九臺沐石河流域?yàn)檠芯繀^(qū),其地理位置為126°1′39″~126°17′14″E,44°9′18″~ 44°22′20″N[10-11],距離長春市60 km、吉林市70 km,整個研究區(qū)的總面積為253 km2.研究區(qū)處于中溫帶半濕潤地區(qū),屬大陸性氣候,四季分明,年平均溫度5.0℃,年降水量624.1 mm.沐石河流域土質(zhì)肥沃,但截至2012年,沐石河鎮(zhèn)人口已超過60 000人,人口的增長以及耕地開墾強(qiáng)度的增加使得沐石河鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境逐漸惡化,水土流失現(xiàn)象嚴(yán)重,其中以溝蝕最為突出.

1.2 數(shù)據(jù)來源

本研究選取的遙感影像是覆蓋研究區(qū)范圍的2013年P(guān)leiades影像,該影像由全色和多光譜融合而成,空間分辨率為0.7 m.Pleiades影像是SPOT系列衛(wèi)星后續(xù)計(jì)劃的Pleiades衛(wèi)星獲得的,其繼承了SPOT系列衛(wèi)星的固有優(yōu)勢,同時繼續(xù)保持在高分辨能力、短周期重訪、靈活觀測等方面的領(lǐng)先地位,受到遙感用戶的廣泛關(guān)注,是遙感數(shù)據(jù)源中的重要組成部分[12].本研究對Pleiades影像進(jìn)行了輻射校正、幾何糾正以及增強(qiáng)等處理.同時利用1∶10 000、空間分辨率為5 m的數(shù)字高程模型(digital elevation model,DEM)獲取了研究區(qū)的高程、坡度、坡形、坡向等地形要素,分析各地形因子影響下侵蝕溝的密度與強(qiáng)度規(guī)律,全面分析東北典型黑土區(qū)溝蝕分異的特征.

1.3 研究方法

首先,對2013年P(guān)leiades遙感影像進(jìn)行目視解譯,獲取研究區(qū)當(dāng)年的侵蝕溝分布狀況.解譯前要對侵蝕溝進(jìn)行識別,主要分為三個階段:侵蝕溝預(yù)判、外業(yè)調(diào)查和解譯標(biāo)志的建立.侵蝕溝預(yù)判主要是對侵蝕溝的分布及其發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了解,然后在預(yù)判的基礎(chǔ)上針對疑點(diǎn)、難點(diǎn),選取出具有典型性的侵蝕溝進(jìn)行外業(yè)調(diào)查,深入詳細(xì)地了解研究區(qū)內(nèi)侵蝕溝的發(fā)展?fàn)顩r,建立解譯標(biāo)志;再根據(jù)解譯標(biāo)志對覆蓋研究區(qū)的Pleiades影像進(jìn)行解譯.目視解譯結(jié)果包括侵蝕溝分布面狀數(shù)據(jù)與線狀數(shù)據(jù).面狀數(shù)據(jù)用于計(jì)算寬度大于2 m的侵蝕溝面積,其方法為勾畫出寬度大于2 m的侵蝕溝輪廓(溝寬小于2 m時,不勾畫溝緣線),再將線狀圖層轉(zhuǎn)成面狀.線狀數(shù)據(jù)用于計(jì)算侵蝕溝的溝長,同時也用于表示寬度小于2 m的侵蝕溝,其方法為沿侵蝕溝中心勾畫.目視解譯后要進(jìn)行野外驗(yàn)證與補(bǔ)判,保證解譯的準(zhǔn)確性.此次,外業(yè)調(diào)查工作中還采用了高精度的CORS設(shè)備,與常用的手持GPS設(shè)備進(jìn)行了對比,進(jìn)一步提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性.

研究采用溝壑密度與溝壑強(qiáng)度作為侵蝕溝分布特征的指標(biāo).傳統(tǒng)的侵蝕溝分布特征僅以溝壑密度來度量,為了定量分析研究區(qū)內(nèi)侵蝕溝空間分異規(guī)律,本研究以單位面積上的侵蝕溝總長度作為溝壑密度指標(biāo)、單位面積上的侵蝕溝總面積作為溝壑強(qiáng)度指標(biāo),反映地表的破碎程度和土壤侵蝕的劇烈程度.

為了便于分析研究區(qū)在不同地形因子上的溝蝕分布情況,本文依據(jù)研究區(qū)的實(shí)際情況,利用1∶10 000 DEM獲取了研究區(qū)的坡度、坡形、坡向等地形要素,對其進(jìn)行分級,將坡度、坡形、坡向等地形要素與線狀和面狀侵蝕溝分別疊加,分析各地形因子影響下侵蝕溝密度與強(qiáng)度規(guī)律.

2 結(jié)果與分析

根據(jù)2013年P(guān)leiades影像,以侵蝕溝解譯標(biāo)志為基礎(chǔ),對研究區(qū)的侵蝕溝進(jìn)行目視解譯,并通過野外調(diào)查對所畫侵蝕溝進(jìn)行驗(yàn)證,將解譯出的侵蝕溝分布狀況制成侵蝕溝分布圖,結(jié)果見圖1.從圖1可以看出,研究區(qū)侵蝕溝分布較均勻,但在東北部地區(qū),侵蝕溝分布相對較密集.結(jié)合DEM提取的數(shù)據(jù)可以計(jì)算出研究區(qū)內(nèi)300 m以下的侵蝕溝面積占侵蝕溝總面積的93.47%,侵蝕溝長度占研究區(qū)侵蝕溝總長度的93.81%,侵蝕溝密度與強(qiáng)度分別為1 185.49 m/km2和6 152.50 m2/km2,300 m以上的侵蝕溝密度與強(qiáng)度分別為428.48 m/km2和2 356.78 m2/km2,研究區(qū)300 m及以下地區(qū)侵蝕溝較發(fā)育.本文主要研究坡度、坡形、坡向等地形要素影響下的侵蝕溝密度與強(qiáng)度規(guī)律,全面分析溝蝕分異特征.

圖1 研究區(qū)2013年侵蝕溝分布圖

2.1 基于坡度分級的侵蝕溝分布特征分析

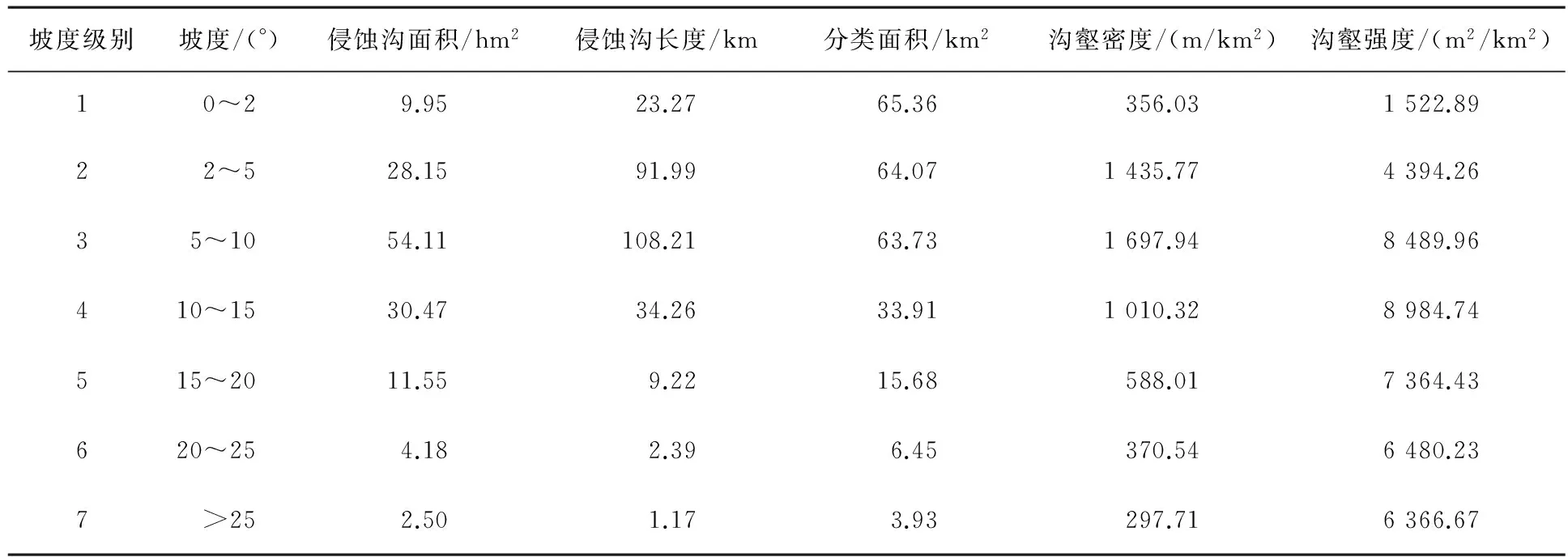

坡度是地貌形態(tài)特征的主要因素,一定程度上決定了地表水流再分配過程中水流下切的能量.為了研究坡度與侵蝕溝分布特征的關(guān)系,本研究利用 ArcGIS 的空間分析模塊提取了研究區(qū)1∶10 000、空間分辨率為 5 m 的數(shù)字高程模型(DEM)的坡度因子,并進(jìn)行坡度分級.根據(jù)研究區(qū)實(shí)際情況以及侵蝕溝總體分布,將坡度分為0°~2°,2°~5°,5°~10°,10°~15°,…,20°~25°以及 25°以上7個級別.將坡度分級圖分別與侵蝕溝分布面狀數(shù)據(jù)與線狀數(shù)據(jù)進(jìn)行疊加,得到基于坡度因子的侵蝕溝面積與長度分布圖,并統(tǒng)計(jì)出不同坡度級別下侵蝕溝的密度與強(qiáng)度,結(jié)果如表1所示.

表1 不同坡度分級下侵蝕溝密度與強(qiáng)度

圖2 不同坡度分級下的溝壑密度與溝壑強(qiáng)度

將溝壑密度和強(qiáng)度與坡度的變化關(guān)系做成關(guān)系圖(見圖2)后可以看出,溝壑密度與強(qiáng)度均有隨坡度的增加總體上呈先增大后減小的趨勢,在5°~10°范圍內(nèi)溝壑密度與強(qiáng)度達(dá)到最大值.當(dāng)坡度小于5°時,侵蝕溝密度與強(qiáng)度隨坡度的增加而增加,這可能是由于坡度較低地區(qū)主要用于耕作,耕作過程中人為因素的影響在一定程度上改變了土壤的結(jié)構(gòu)、性質(zhì),使得侵蝕溝較為發(fā)育;對于大于5°的坡面,侵蝕溝密度與強(qiáng)度隨坡度的增加而降低,這是由于隨著坡度的增加,水流的匯聚作用減弱,再加上研究區(qū)土壤疏松肥沃,具有良好的滲水性和透水性,缺乏足夠的匯水面積和坡長形成侵蝕溝,導(dǎo)致高坡度區(qū)域侵蝕溝發(fā)育受到抑制.

2.2 基于坡向分級的侵蝕溝分布特征分析

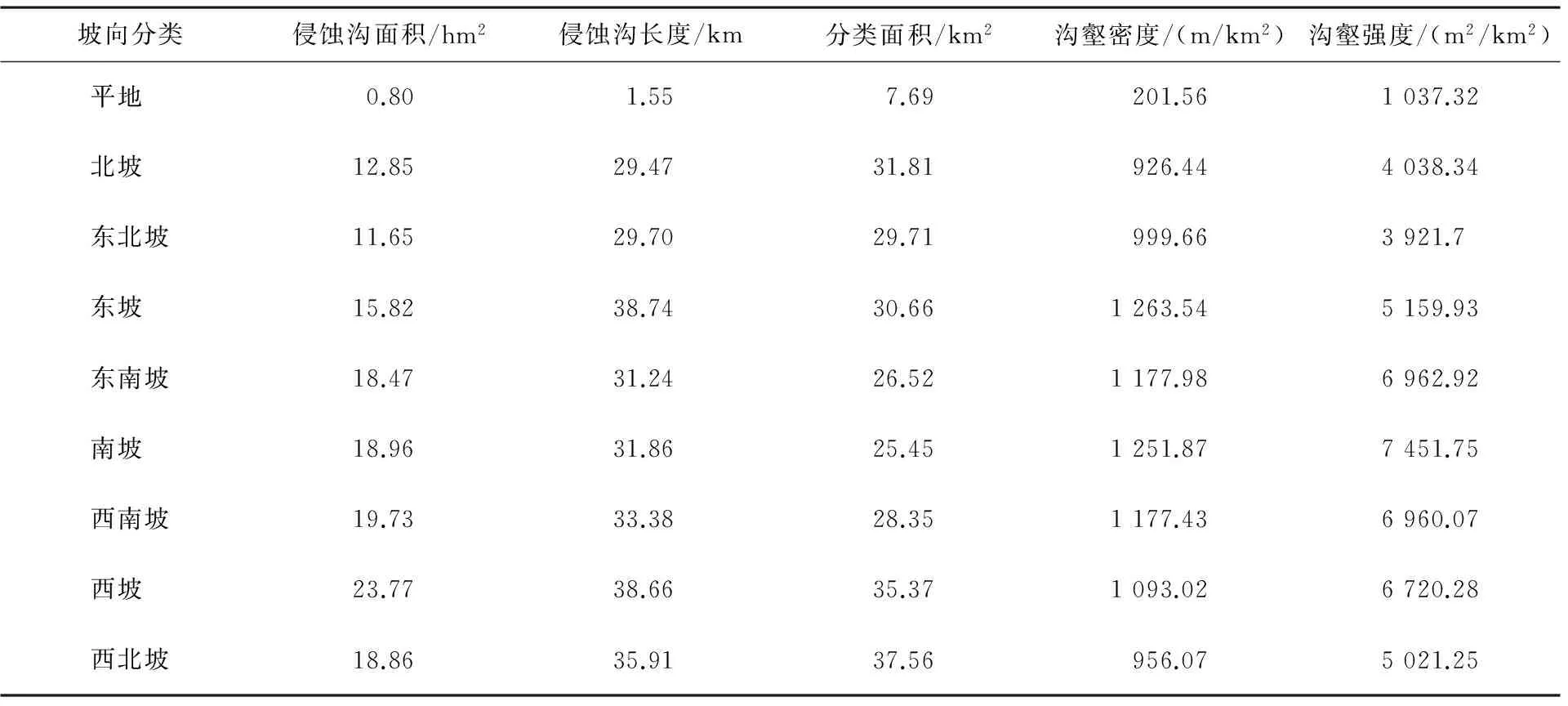

坡向?qū)η治g的影響主要是水熱條件和降雨量的差異造成植被生長狀況和土地利用的不同,導(dǎo)致土壤侵蝕強(qiáng)度的不同[13].土壤侵蝕方式和強(qiáng)度在不同坡向上存在明顯的不對稱性.本研究通過 ArcGIS 的空間分析功能,利用DEM 數(shù)據(jù)提取了研究區(qū)的坡向數(shù)據(jù),坡向以正北方向?yàn)?°,將研究區(qū)按順時針方向分成北(N)、東北(NE)、東(E)、東南(SE)、南(S)、西南(SW)、西(W)和西北(NW) 8個坡向.不同坡向下的溝壑密度與溝壑強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表2.

表2 不同坡向下溝壑密度與溝壑強(qiáng)度

由表2可以看出,研究區(qū)內(nèi)各坡向上的面積分布存在差異.在8 個坡向中,西北坡、西坡的總面積略高于其他幾個坡向,將不同坡向下溝壑密度與溝壑強(qiáng)度做成關(guān)系圖(見圖3)后可以看出,研究區(qū)中西南、南以及東南3個坡向上的溝壑密度與強(qiáng)度遠(yuǎn)大于其他坡向,而東北和北坡溝壑密度與強(qiáng)度最低.造成這一現(xiàn)象的主要原因是陽坡與陰坡所接受的太陽輻射不同,陽坡較多,導(dǎo)致陽坡土壤晝夜溫差相對于陰坡要大,凍融作用更強(qiáng),再加上春季陽坡的積雪融化速度快、水流集中,造成陽坡侵蝕比陰坡嚴(yán)重,侵蝕溝裂度較大;此外,研究區(qū)全年盛行西南風(fēng),南坡、西南坡、西坡受到的風(fēng)蝕要比其他坡嚴(yán)重,導(dǎo)致侵蝕溝較為發(fā)育[14].

圖3 不同坡向下的溝壑密度和溝壑強(qiáng)度

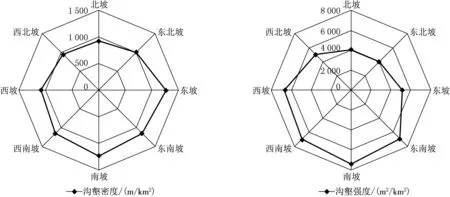

2.3 基于坡形分級的侵蝕溝分布特征分析

坡形一般是指局部坡面的曲折形狀.利用 DEM提取的坡形要素實(shí)質(zhì)上就是討論該柵格點(diǎn)相對于周邊柵格的平均高度而言是凹陷的還是凸出的.本文將基于DEM 數(shù)據(jù)提取的坡形因子分為凹形坡(L<0)、直線形坡(L=0)和凸形坡(L>0),與2013年侵蝕溝面狀數(shù)據(jù)與線狀數(shù)據(jù)進(jìn)行了疊加統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表3 所示.從表3可以看出,研究區(qū)凹形坡侵蝕溝發(fā)生的概率幾乎是凸形坡的2倍,直線坡中溝壑侵蝕發(fā)生的概率最低.這是由于凹形坡對水流的匯聚作用使其下切力增大,引發(fā)溝壑侵蝕;凸形坡對水流具有發(fā)散作用,不易發(fā)生下切;此外,有研究表明,凹形坡的水流含沙量大于凸形坡,直線坡形水流含沙量最小[15],這也是導(dǎo)致凹形坡侵蝕溝發(fā)育的原因之一.

表3 各坡形類型下溝壑密度與溝壑強(qiáng)度

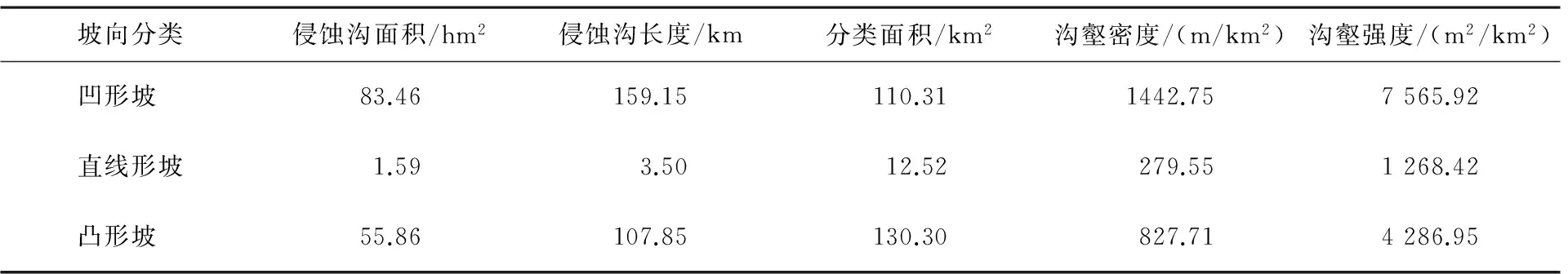

為進(jìn)一步研究侵蝕溝與坡形的關(guān)系,對研究區(qū)侵蝕溝的密度和強(qiáng)度與坡形分別進(jìn)行了相關(guān)性分析.分析結(jié)果表明:研究區(qū)侵蝕溝多集中于坡形值為-1~1之間的地區(qū),坡形值為-1~1區(qū)間的侵蝕溝面積占侵蝕溝總面積的98.95%、長度占研究區(qū)侵蝕溝總長度的99.46%,面積占研究區(qū)侵蝕溝總面積的99.81%,因此,將研究區(qū)坡形分為<-1.0,-1.0~-0.8,-0.8~-0.6,…,0.6~0.8,0.8~1.0,>1.0等12個級別,計(jì)算出每個坡形級別內(nèi)所有坡形的平均值,再利用分區(qū)統(tǒng)計(jì)功能統(tǒng)計(jì)出不同坡形級別的侵蝕溝面積與長度,分別計(jì)算溝壑密度與強(qiáng)度,結(jié)果見表4.

表4 不同坡形分級下溝壑密度與溝壑強(qiáng)度

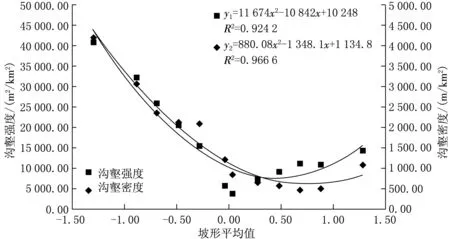

根據(jù)表4中的數(shù)據(jù),對研究區(qū)侵蝕溝的密度和強(qiáng)度分別與對應(yīng)坡形級別內(nèi)所有坡形的平均值進(jìn)行相關(guān)性分析,結(jié)果見圖4.結(jié)果表明,研究區(qū)侵蝕溝的密度和強(qiáng)度均與對應(yīng)坡形級別內(nèi)所有坡形的平均值相關(guān),溝壑密度和溝壑強(qiáng)度受坡形影響明顯,溝壑強(qiáng)度與坡形L值之間近似呈二次函數(shù)關(guān)系(y1=11 674x2-10 842x+10 248,R2=0.924 2),溝壑密度與L值之間也呈現(xiàn)類似的二次函數(shù)關(guān)系(y2=880.08x2-1 348.1x+1 134.8,R2=0.966 6).從圖4可以看出,當(dāng)坡形L值小于0時,溝壑的密度與強(qiáng)度均呈現(xiàn)明顯下降的趨勢;當(dāng)坡形L值大于0時,溝壑的密度與強(qiáng)度有上升趨勢,這是由于凹形坡水流沿坡面向下匯集,當(dāng)凹形坡逐漸變成直線坡形時,水流匯聚作用減弱,下切力變小,直線形坡坡面平坦,水流難以集中,不利于侵蝕溝的發(fā)育.

圖4 各級別坡形與溝壑密度和溝壑強(qiáng)度的關(guān)系

3 結(jié)論

本文以Pleiades遙感影像為數(shù)據(jù)源,獲取了東北典型黑土區(qū)2013年的侵蝕溝分布數(shù)據(jù),并根據(jù)研究區(qū)范圍的1∶10 000的數(shù)字高程模型(DEM)數(shù)據(jù)提取出坡度、坡向和坡形等地形因子,探討了各地形因子影響下侵蝕溝密度與強(qiáng)度規(guī)律,全面分析了東北典型黑土區(qū)溝蝕分異特征.結(jié)論如下:(1)研究區(qū)侵蝕溝總體分布較均勻,但在東北部地區(qū),侵蝕溝分布較密集.同時,侵蝕溝多分布于低海拔地區(qū).(2)溝壑密度與強(qiáng)度隨坡度的增加總體上呈先增大后減小的趨勢,在 5°~10°范圍內(nèi)溝壑密度與強(qiáng)度達(dá)到最大值.當(dāng)坡度大于一定程度時,高坡度區(qū)域上缺乏足夠的地表徑流引起下切作用,導(dǎo)致侵蝕溝發(fā)育受到抑制.(3)研究區(qū)內(nèi)在平地上的面積分布最少,而在其他 8 個坡向中,西北坡、西坡的總面積略高于其他幾個坡向.研究區(qū)中西南、南以及東南3個坡向上的溝壑密度與強(qiáng)度遠(yuǎn)大于其他坡向,而東北和北坡溝壑密度與強(qiáng)度最低.(4)研究區(qū)內(nèi)以凹形坡為主,而且凹形坡中侵蝕溝發(fā)生的概率幾乎是凸形坡的2倍,直線坡中溝壑侵蝕發(fā)生的概率最低,研究區(qū)溝蝕密度和強(qiáng)度均與坡形具有相關(guān)關(guān)系.相比凸形坡和直線坡形來說,凹形坡由于對水流的匯聚作用,易于形成匯聚的徑流,更容易發(fā)生侵蝕.(5) 利用亞米級高分辨率遙感影像目視解譯獲取研究區(qū)侵蝕溝分布狀況,能夠更好地對研究區(qū)內(nèi)包括淺溝和細(xì)溝的侵蝕溝分異特征進(jìn)行分析,為侵蝕溝治理和合理控制細(xì)溝和淺溝的進(jìn)一步加深提供有效建議,為農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù).

本文雖然對溝蝕在不同地形要素上的分異特征進(jìn)行了探討,但侵蝕溝的產(chǎn)生和發(fā)展受氣候、地質(zhì)、地形、土壤、人類活動等諸多要素的影響.有研究表明,降雨及降雨侵蝕力的不同,是造成侵蝕程度差異的重要原因[16];幾乎所有的土壤性質(zhì)都可以影響土壤侵蝕過程[17],人類活動也會改變黑土區(qū)土壤侵蝕這一自然侵蝕過程等[14].因此,在對黑土區(qū)溝蝕進(jìn)行研究時,除了要考慮地形因素,還要充分考慮其他多種因素對溝蝕的作用.

[1] OLDEMAN L R.The global extent of soil degradation[G]//GREENLAND D J,SZABULES T.Soil resilience and sustainable land use.Commonwealth Agricultural Bureau International,London:Wallingford U K,1994.

[2] 蔡壯,沈波.東北黑土區(qū)水土流失防治在保障國家糧食生產(chǎn)中的地位與作用[J].中國水利,2007,20:37-38.

[3] DIRK J.Spatial distribution of gully head activity and sediment supply along an ephemeral channel in a Mediterranean environment [J].Catena,2000,39:147-167.

[4] 范海峰,白建宏,王勇.基于高分辨率遙感影像調(diào)查侵蝕溝的方法[J].東北水利水電,2009(6):56-57.

[5] 孟令欽,李勇.東北黑土區(qū)坡耕地侵蝕溝發(fā)育機(jī)理初探[J].水土保持學(xué)報(bào),2009(1):7-11.

[6] 李曉燕,王宗明,張樹文,等.東北典型丘陵漫崗區(qū)溝谷侵蝕動態(tài)及空間分析[J].地理科學(xué),2007(4):531-536.

[7] 閆業(yè)超,張樹文,岳書平.基于Corona和Spot影像的近40年黑土典型區(qū)侵蝕溝動態(tài)變化[J].資源科學(xué),2006(6):154-160.

[8] 王文娟,鄧榮鑫,張樹文.東北典型黑土區(qū)40年來溝蝕空間格局變化及坡形分異規(guī)律[J].地理與地理信息科學(xué),2012(3):68-71.

[9] 李飛,張樹文,李天奇.東北典型黑土區(qū)南部侵蝕溝與坡形要素之間的空間分布關(guān)系[J].土壤與作物,2012(3):148-154.

[10] 葉霞,袁野.北方小城鎮(zhèn)鎮(zhèn)域村鎮(zhèn)體系規(guī)劃的思考——以吉林省九臺市沐石河鎮(zhèn)為例[J].科技風(fēng),2013(7):252.

[11] 張薇,趙子平,劉立博,等.沐石河流域水土流失分析與防治對策[J].吉林農(nóng)業(yè),2010(10):179-183.

[12] 馮鐘葵,石丹,陳文熙,等.法國遙感衛(wèi)星的發(fā)展——從SPOT到Pleiades[J].遙感信息,2007(4):87-92

[13] 王學(xué)強(qiáng).紅壤地區(qū)水土流失治理模式效益評價及其治理范式的建立[D].武漢:華中農(nóng)業(yè)大學(xué),2008

[14] 李天奇.東北黑土區(qū)侵蝕溝成因與模型研究[D].長春:中國科學(xué)院研究生院(東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所),2012.

[15] 于曉杰,魏勇明.不同坡形坡面侵蝕產(chǎn)沙過程的影響研究 [J].水土保持研究,2010,17(1):97-100.

[16] 吳良超.基于DEM的黃土高原溝壑特征及其空間分異規(guī)律研究[D].西安:西北大學(xué),2005.

[17] 宋陽,劉連友,嚴(yán)平,等.土壤可蝕性研究述評[J].干旱區(qū)地理,2006(1):124-131.

(責(zé)任編輯:方 林)

Study on gully erosion distribution in Northeast black soil areas based on Pleiades

CHEN Dan1,2,ZHANG Shu-wen2,WANG Rang-hu1,2,PU Luo-man1,2,CHANG Li-ping2,YANG Jiu-chun2

(1.Collage of Earth Science,Jilin University,Changchun 130061,China;2.Northeast Institute of Geography and Agroecolopy,Chinese Academy of Science,Changchun 130102,China)

Taking Pleiades remote sensing image as data source,erosion gully distribution of dates of typical black soil area in Northeast in 2013 are obtained,and according to the 1∶10 000 digital elevation model(DEM) data of study area range,such as slope,aspect and slope-shape were extracted,and the erosion gully density and strength are discussed with the impact of topographical factors,and erosion gully contributions characteristics in typical black soil areas of Northeast are analyzed comprehensively.Results show that:(1) Distribution of erosion gully region in study area is uniform relatively,but in the Northeast,is more dense.Meanwhile,erosion gully distributes around the surrounding low-lying areas mostly.(2) Gully density and strength express first increase and then decrease on the whole with the increase of the slope.Within the range of 5 °~ 10 °,gully density and strength are highest.(3) In study area,erosion gully density and intensity of southwest,south,and southeast aspect is much larger than the other aspect,while gully density and strength of the Northeast and the north aspect is lowest.(4) Concave slope is the main in study area,and the probability of the erosion gully in concave slope is almost double in convex slope.In straight slope gully erosion has the lowest probability.Compared with convex slope,concave slope due to the role of water convergence,can lead to the convergence of the runoff,which lead to erosion easily.

topographical factors;erosion gully;digital elevation model;typical black soil area in Northeast

1000-1832(2016)04-0138-07

10.16163/j.cnki.22-1123/n.2016.04.029

2016-01-28

國家自然科學(xué)青年基金資助項(xiàng)目(41301467);吉林省測繪地理信息局國情監(jiān)測科技創(chuàng)新項(xiàng)目.

陳單(1993—),女,碩士研究生;通訊作者:張樹文(1955—),男,研究員,博士研究生導(dǎo)師,主要從事土地系統(tǒng)遙感研究.

S 157.1 [學(xué)科代碼] 210·5099

A