我國普惠金融發展的減貧效應研究

羅斯丹,陳 曉,姚悅欣(.中國海洋大學經濟學院,山東青島6600;.武漢大學經濟管理學院,武漢43007)

我國普惠金融發展的減貧效應研究

羅斯丹1,陳 曉1,姚悅欣2

(1.中國海洋大學經濟學院,山東青島266100;2.武漢大學經濟管理學院,武漢430072)

消除貧困逐步實現共同富裕,是社會主義的本質要求,也是我國“十三五”期間最為艱巨的任務。發展普惠金融是金融扶貧工作的主要著力點,也是實現全面脫貧目標的有效途徑。我國普惠金融發展水平區域差異明顯,中部地區平均發展水平低于東、西部地區,各區域普遍存在著融資難問題;普惠金融減貧表現出顯著的門檻特征,減貧效應隨著人均收入水平的提高而增強;經濟發展、教育、基礎設施、財政支農等對貧困減緩存在著正效應。政府應根據不同區域特點制定普惠金融發展策略來解決融資約束問題,并應采取積極措施提高經濟發展水平和教育水平、基礎設施水平,增加財政支農投入量。

普惠金融;金融發展;減貧效應;門檻特征

一、問題的提出及文獻回顧

“全面建成小康社會,確保貧困人口到2020年如期脫貧”,是我國“十三五”期間經濟社會發展的主要任務。自改革開放以來,我國減貧扶貧工作成績顯著。據國家統計局數據顯示,隨著經濟發展水平的提高,我國居民生活水平顯著改善,貧困人口急劇減少。1978~2014年,農村貧困人口規模由7.7億人下降為7017萬人,貧困發生率從30.7%下降為7.9%。然而,新時期我國扶貧開發工作任務依舊艱巨,貧困區域分布廣而且程度深,截至2015年6月,全國仍有14個連片特困地區,除京津滬3個直轄市外,其余28個省級行政區都存在相當數量的群眾生活在貧困線以下。當前,我國貧困形勢及原因依舊多元化,其中融資約束問題成為深層次減貧的主要障礙之一。增加貧困地區金融供給是金融扶貧工作的主要著力點,發展普惠金融是緩解這一約束的有效途徑。

普惠金融是指能有效、全方位地為社會所有階層和群體提供服務的金融體系,即通過完善的基礎設施、可負擔的成本使欠發達地區和社會低收入群體平等享受金融服務,提高金融服務的可獲得性。該概念由聯合國于2005年國際小額信貸年上正式提出,2006年,孟加拉經濟學家、格萊珉銀行創始人尤努斯因其“從社會底層推動經濟和社會發展的努力”獲得諾貝爾和平獎。尤努斯在《窮人的銀行家》中指出,貸款的權利應該被視為一種人權,普惠金融的主要貢獻在于賦予窮人及弱勢群體以金融權利,讓其有機會參與經濟資源的利用,并享有相應的經濟成果。[1]從理論基礎來看,普惠金融思想可溯源至馬克思主義的公平效率觀,即“有同等的機會和同等的權利擁有對生產資料的所有權,有同等機會和權利把自己的勞動力和生產資料相結合”,進而實現“人人平等、無剝削無壓迫、共同富裕”的社會目標。[2]從經濟發展的角度來看,普惠金融能提高人民收入、消除貧困,進而擴大內需、改善城鄉二元結構,對中國經濟可持續發展具有重要意義。[3]

自2006年我國正式引入這一概念以來,黨中央及政府部門都高度重視發展普惠金融。2013年黨的十八屆三中全會將發展普惠金融寫入決議,指出要發展普惠金融,鼓勵金融創新,完善金融市場和層次;2016年國務院正式印發《推進普惠金融發展規劃(2016-2020)》,力爭到2020年建立與全面建成小康社會相適應的普惠金融服務和保障體系,采取措施滿足各階層的金融服務需求,使我國普惠金融發展水平提高到國際中上游水平。近年來,我國普惠金融發展成績顯著,2005~2014年銀行業從業人員數量從260萬增加到376萬,銀行營業網點數量從18萬增加到22萬,涉農貸款余額從4萬億元增加到23.6萬億元,小企業貸款余額從4.81萬億元增長到20.7萬億元。普惠金融的發展為我國貧困地區和人民提供了資金支持,為貧困人口的減少和人民生活的提高提供了解決路徑,如何進一步完善我國區域金融發展戰略以更好地發揮普惠金融的減貧效應,逐步消除貧困并實現共同富裕,成為我國全面建成小康社會面臨的重要現實問題。

國內外學者就普惠金融減貧問題展開了廣泛的研究。克拉森和弗杰(Claessens&Feijen)認為,增加金融服務的可獲得性,即通過小額信貸、微型金融等普惠金融服務的提供使窮人直接參與更多的金融活動,將提高其預期收入,減少貧困。[4]庫里(Gulli)系統分析了普惠金融對貧困減少的影響機制,指出普惠金融能幫助窮人克服金融信貸約束,并通過四種途徑緩解貧困:增加窮人的購買力以促進投資;提高貧困居民從事經濟活動的效率;提高家庭抵御風險的能力并平滑其消費;通過獲得普惠金融服務提升家庭成員的自尊心、社會地位和自我激勵。[5]巴克斯和潘德(Burgess&Pande)運用印度1977~1990年農村地區的銀行部門數據,檢驗窮人直接參與金融活動對農村貧困產生的影響。實證結果顯示,銀行機構在農村設立的數量每增加1%,農村貧困發生率降低0.34%,減貧效應顯著。[6]今井(Imai)等通過分析孟加拉和印度家庭層面的面板數據,指出在孟加拉的微型金融項目運作地區,全部貧困減少的40%都歸因于微型金融。在印度,微型金融貸款的獲取可以顯著降低家庭的貧困程度,并且在農村地區用于生產目的的貸款減貧效應最大,而城鎮地區則剛好相反。[7]

國內學者杜曉山指出,普惠性金融體系將對發展中國家的絕大多數人,包括過去難以到達的更貧困和更偏遠地區的客戶開放金融市場,為貧困者提供信貸、保險以及資金結算等業務。[8]程恩江通過實地調研三個小額信貸項目取得分析數據,采用可識別雙變量模型分析發現,小額信貸機構將服務對象從富裕農戶擴展到較富裕農戶,有效緩解了農戶正規信貸約束。[9]張立軍和湛泳運用反鎖定效應理論機制說明小額信貸對于農民有“增產增收”效應,并利用中國1994~2004年時間序列數據和2004年截面數據實證分析發現,小額信貸可以有效增加農民家庭的收入,降低貧困水平。[10]錢水土等對溫州農戶進行調查問卷分析后發現,以民間借貸、典當、互助社等形式存在的非正規金融可以有效滿足農戶的資金需求。[11]蘇靜等利用面板平滑轉換模型對我國農村非正規金融發展的減貧效應進行實證分析后指出,農村非正規金融發展對農村貧困發生率、貧困深度和貧困強度都存在一定影響。[12]

綜上所述,學者們圍繞普惠金融減貧問題取得了豐富的理論和實證研究成果。然而,從已有實證分析來看,現有研究主要側重于小額信貸、微型金融和非正規金融等普惠金融體系中某一具體形式對貧困減緩的影響,而且多集中于線性關系研究。鮮有研究在構建普惠金融指數、客觀衡量各省普惠金融發展水平的基礎上,檢驗我國普惠金融發展的實際減貧效應及其區域差異。基于此,本文將借鑒相關研究成果,利用2005~2014年的省級面板數據,運用線性回歸模型和門檻面板模型實證檢驗我國不同區域及相關省份普惠金融的減貧效應和門檻特征,以期為“十三五”期間我國金融減貧戰略的有效實施及普惠金融未來發展方向的合理確立提供科學依據。

二、普惠金融指數的構建與發展

1.普惠金融指數的構建

(1)普惠金融指標的選取和數據來源

普惠金融是社會金融資源分配公平性與合理性的重要體現,編制普惠金融指數的主要目的是評價普惠金融的發展狀況,進一步為普惠金融相關理論與實證研究提供數據基礎。普惠金融強調服務主體多元化、服務范圍廣度化、服務質量高效化,因此構造的普惠金融指數需要盡可能包含全部指標信息。鑒于此,關于普惠金融衡量指標的選取與衡量,國內外學者開展了廣泛的研究。薩爾馬(Sarma)借鑒人類發展指數采用主觀賦權法,并基于歐式距離變換法從滲透度、可利用性和使用情況三個維度衡量了55個國家普惠金融的發展情況,[13]丘伯特(Gupte)等采用幾何平均法從服務范圍、使用情況、交易便利性和使用成本四個維度衡量印度普惠金融發展情況,[14]王婧和胡國暉采用變異系數賦權法確定可獲得性與使用情況兩個維度多指標的權重,采用歐氏距離變換構建普惠金融指數衡量中國整體普惠金融發展情況。[15]

總體來看,現有研究存在以下問題:一是維度少指標不全,無法全面衡量普惠金融水平。二是權重的確定使用主觀賦權法,對指標重要程度的確定缺乏客觀性。三是指數編制方法單一,多采用人類發展指數編制方法。本文在借鑒已有研究成果的基礎上,擬從四個維度九個指標,即金融服務可獲得度(人均存款、人均貸款)、滲透度(每萬平方公里金融機構數量與從業人員數、每十萬人口金融機構數量與從業人員數)、使用效用(存款占GDP比例、貸款占GDP比)、承受度(全社會固定資產投資中按資金來源劃分的自籌資金和其他資金之和占全社會固定資產投資的比例)構建普惠金融指標體系,借鑒改進型指數功效函數構建普惠金融指數的綜合評價模型,評價全國普惠金融的發展水平,為進一步驗證普惠金融的減貧效應提供科學依據。

考慮到中國目前的金融體系依舊以銀行業為主體,因此,本文以銀行業為考察對象,全部樣本為2005~2014年全國31個省、直轄市。本文所涉及的各指標數據來源于歷年的《中國統計年鑒》、《中國金融年鑒》、《各省份金融運行報告》、中國人民銀行發布的《金融運行報告》以及國泰安數據庫。

(2)普惠金融指數的構建

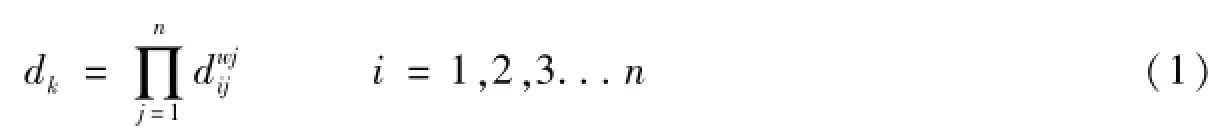

本文采用加權幾何平均方法進行指數合成,一方面是因為普惠金融四個維度九個指標之間存在較強的關聯性;另一方面是該方法不允許任何一個指標的偏廢,重視各評價指標,這與普惠金融要求各個維度協同發展相一致;最后考慮到各省經濟、政治、文化等的差異,普惠金融各指標在各省的重要性以及使用效率存在較大的差異,因此,各指標權重的確定比較困難,但加權幾何平均方法對各指標權重精確度要求低于算術加權平均方法,可以降低人為選擇指標權重對評價對象客觀發展水平的影響。其公式如下:

本文認為,普惠金融在各維度指數權重,即使用效用、獲得度、需求滲透度以及負擔度四個維度的重要性是一致的,以便體現普惠金融各維度協調發展的觀念。因此,普惠金融指數的計算公式如下:

其中,ifii為第i個地區的普惠金融指數;dk表示第k個維度的測度值;dij表示第j個維度的測度值;wj表示第j個指標的權重。對于指標權重wj的確定,本文采用變異系數法來計算。普惠金融指數滿足:60≤ifii≤100,當ifiI=100時,代表金融普惠程度最高。

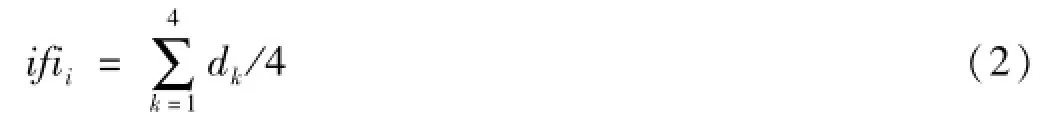

(3)指標的無量綱化處理

因選取金融服務的獲得度、滲透度、使用情況以及承受度四維度九個指標衡量普惠金融發展水平,因此需要對性質與計量單位不同的指標進行無量綱化處理,以便進行各區域普惠金融發展水平的橫向與縱向比較。本文借鑒改進型功效函數方法構建普惠金融發展指數,該方法具有單調性、下凸性、不受樣本變動與數值波動的影響、正向指標與逆向指標計算函數形式一致等優點。指數功效函數改進模型的公式如下:

其中,xi為指標的實際值;為不允許值,選擇各個指標升序排列的5%分位對應的值為相應的閾值;為滿意值,選擇各指標升序排列的95%分位對應的值為相應的閾值;當實際指標數值超出閾值范圍,則設定該指標為相應的閾值。A、B為待定參數,其中,當時,表示該指標達到了不允許值,此時d=60,可知A=60;當時,表示該指標達到了滿意值,此時可知d=100,可得B=-ln0.6。為了更好地評價普惠金融發展水平,本文將各指標閾值固定為2005年5%和95%分位的數值。指數功效函數的值域在60~100之間,計算結果直觀、易于理解。

2.普惠金融發展水平的評價

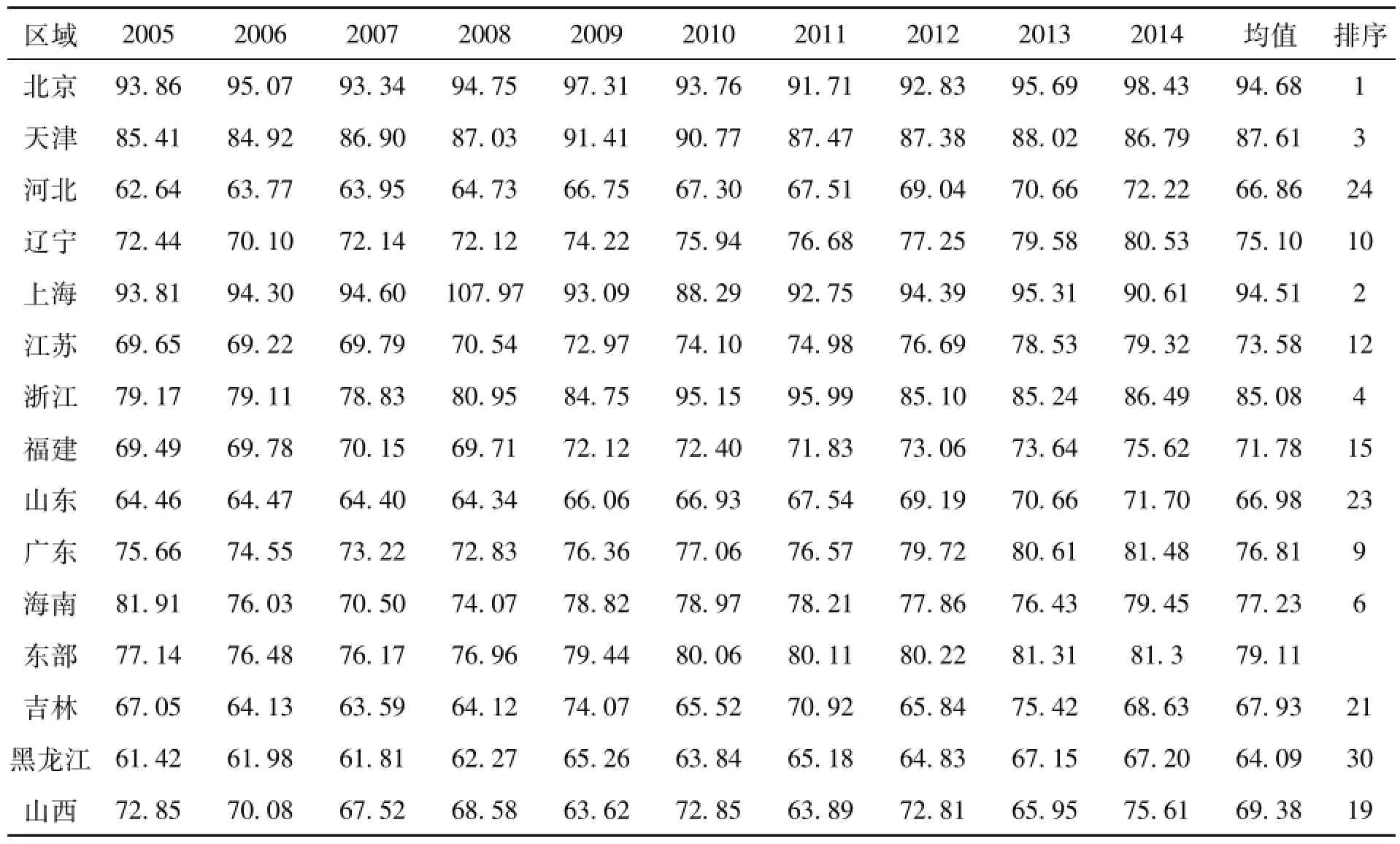

根據前文普惠金融指數公式計算中國31個省、直轄市2005~2014年間普惠金融指數,結果如表1所示。

表1 2005~2014年普惠金融計算結果及排名

第一,從總體發展趨勢上來看,全國普惠金融整體發展水平先下降后上升,年均增長率0.53%。2005~2008年,全國普惠金融指數均值逐年下降,由72.51下降為70.08,這與國有商業銀行改革,大幅撤并縣域以下金融機構網點有關;2008年以來,整體呈上升趨勢,得益于人均存貸款余額逐年增加,金融服務的使用效用提高,金融服務的可得度提高。2005~2014年,從使用效用維度上看,存款/GDP所占的權重由0.49增加到0.57,從金融服務的滲透度維度看,每萬平方公里從業人員數所占的權重從0.49增加到0.52,這表明金融服務的使用效用與人員滲透度對普惠金融的影響逐漸增強;貸款/GDP所占的權重由0.51下降到0.42,每萬人擁有的金融機構數從0.06下降到0.04,表明這兩個指標對普惠金融的影響程度逐漸降低;負擔度權重為1,但是,從各省、直轄市的實際指標值來看,東、中部普遍存在著融資難問題;其余指標權重無顯著變化。

第二,從區域層面來看,東、中、西普惠金融發展水平差異大,普惠金融指數平均水平分別為79.11、66.03、71.28,年均增長率分別為0.3%、0.4%、0.6%。可見,東、中、西普惠金融發展水平呈現中部塌陷特征。東部沿海地區是中國普惠金融發展水平較高的地區,普惠金融發展指數均值高于全國平均水平8.5%。其中,山東、河北普惠金融指數分別為66.97、66.86,低于全國平均值,但年均增長率分別為1.07%、1.44%,高于全國均值。中部各省普惠金融各維度指標逐年提高,但金融普惠程度沒有得到有效提高。西部省市中的寧夏、青海、西藏、云南、重慶普惠金融發展平均水平與年均增長率均高于全國平均水平,貴州、云南整體普惠金融程度下降,年均增長率為負。綜上,受經濟發展水平的影響,金融資源表現出明顯的地理指向性,形成金融服務滲透度、獲得度、使用度高度集聚;西部地區人口密度低,經濟發展水平有限,對金融的有效需求低,東、中部人口密度大、經濟發達、企業數量多,融資需求度高,對金融的有效需求高。

三、模型構建、變量選取與描述性統計分析

1.計量模型構建

正如前文所言,編制普惠金融指數的主要目的在于分析區域或國家普惠金融發展狀況,為普惠金融相關實證研究提供數據基礎。20世紀40年代以來,發展經濟學理論認為,資本積累必須越過一定的門檻,才能使經濟進入持續增長狀態從而擺脫貧困,否則會陷入貧困陷阱中,難以擺脫貧困的惡性循環。那么,普惠金融的減貧效應是否會受到人均收入水平的影響,即是否會隨著收入的提高普惠金融的減貧效應發生相應的變化,本文將建立門檻面板模型對其進行檢驗。

首先,建立如下普惠金融發展與貧困減少模型:

其中,engel代表貧困水平;i代表地區;t代表時間;lnifi代表普惠金融指數;X代表控制變量,具體包括財政支農力度(gsa)、居民受教育水平(edu)、經濟發展水平(lngdp)、基礎設施情況(lntra)、就業水平(emp)、政府對經濟的干預度(gov);αi、α1、α為待估系數;εit為隨機擾動項。若α1<0,則表明普惠金融的發展有助于降低貧困水平。

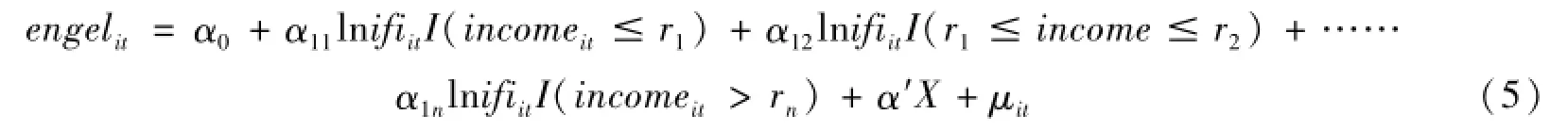

其次,根據模型(4)建立門檻面板模型。本文根據漢森(Hansen,1999)提出的門檻回歸模型,將普惠金融發展水平作為核心解釋變量,把人均收入水平作為門檻變量,分析不同人均收入水平內普惠金融對貧困減緩的影響。該模型不需要給定線性方程形式,而可以內生確定門檻值、門檻數量,避免傳統門檻分析方法給定門檻值及門檻數量的缺陷,也可以依據漸進分布理論建立待估參數的置信區間,并運用bootstrap方法估計門檻值的統計顯著性。

其中,imcomeit為人均收入水平,表示門檻變量,r為待估計的門檻值,I(·)為示性函數,α1i為不同門檻值下的待估系數,α0為個體未觀測值特征,μit為隨機擾動項,α′為相應的系數向量。

2.指標選取、描述性統計

測度貧困程度的指標比較多,如貧困人口占總人口的比率、Sen指數、SST指數和FGT指數等,考慮到數據的可得性,本文選取恩格爾系數作為被解釋變量。該指標越低,說明食物支出總額在總支出金額中所占比重越低,這個家庭越富裕,根據城鎮化率加權計算得到。選取lnifi普惠金融發展指數作為核心解釋變量。選取以下變量作為控制變量:edu為教育發展水平,反映教育的發展趨勢,用等式人均受教育年限=(大專以上人口×16+高中人口×12+初中人口×9+小學人口×6)/6歲及以上總人口表示;gov為政府對經濟的干預程度,采用地方財政支出占地區名義GDP的比來表示;lntra為交通基礎設施,本文選擇公路里程數來表示;emp為就業狀況,以就業人口占總人口的比例表示;lngdp為實際人均GDP,代表經濟發展水平,以2005年為基年計算得到;gsa為政府支農水平,用政府預算內財政支農支出/農業總產值來表示,其中,2005~2006年的財政支農數據為農業支出、林業支出和農林水氣象等部門支出之和,2007~2014年的數據為農林水氣象等部門支出之和。為了防止變量出現異方差,對交通基礎設施水平、普惠金融發展水平、經濟發展水平進行估計時取自然對數。

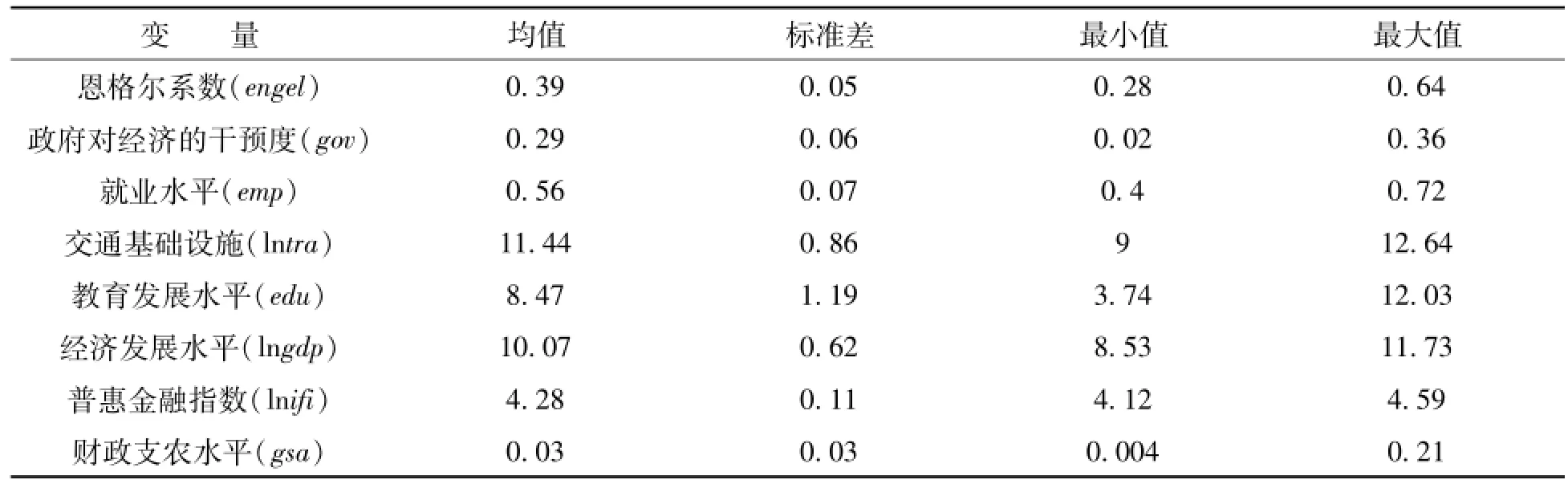

本文研究樣本期間為2005~2014年,本文數據主要是來自各省統計年鑒、金融運行報告(2005~2014)、《新中國統計資料六十年匯編》、《金融統計年鑒》、《中國統計年鑒》,由于部分省市2015年統計年鑒尚未公布,根據各指標平均增長率計算得到。以上變量的描述性統計如表2所示。

表2 變量的描述性統計

四、普惠金融減貧的實證結果分析

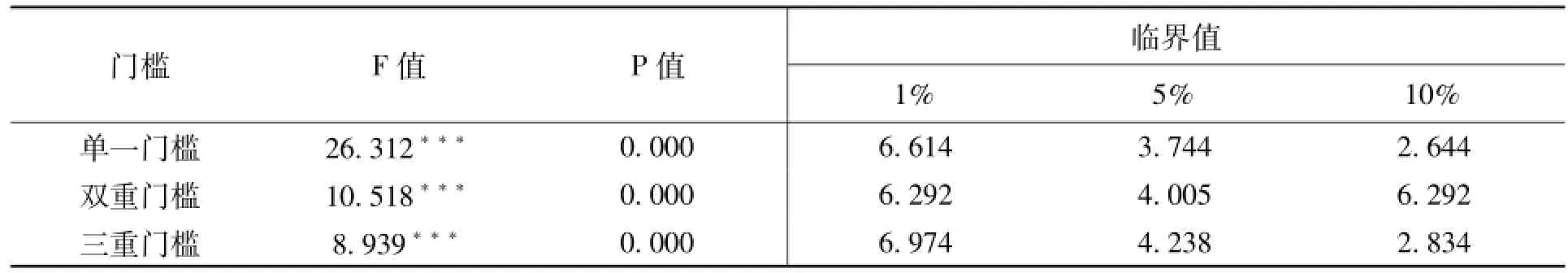

1.門檻效應檢驗

根據漢森(Hansen,1999)的門檻模型,需要構造F統計量檢驗門檻特征的顯著性。表3列出了一、二、三個門檻效應的估計結果,結果顯示當采用人均收入水平作為門檻變量時,在1%的顯著性水平下均顯著。這表明普惠金融發展水平與貧困減緩之間存在門檻特征,因此,對人均收入水平取三重門檻值進行實證檢驗。

表3 門檻效應檢驗結果

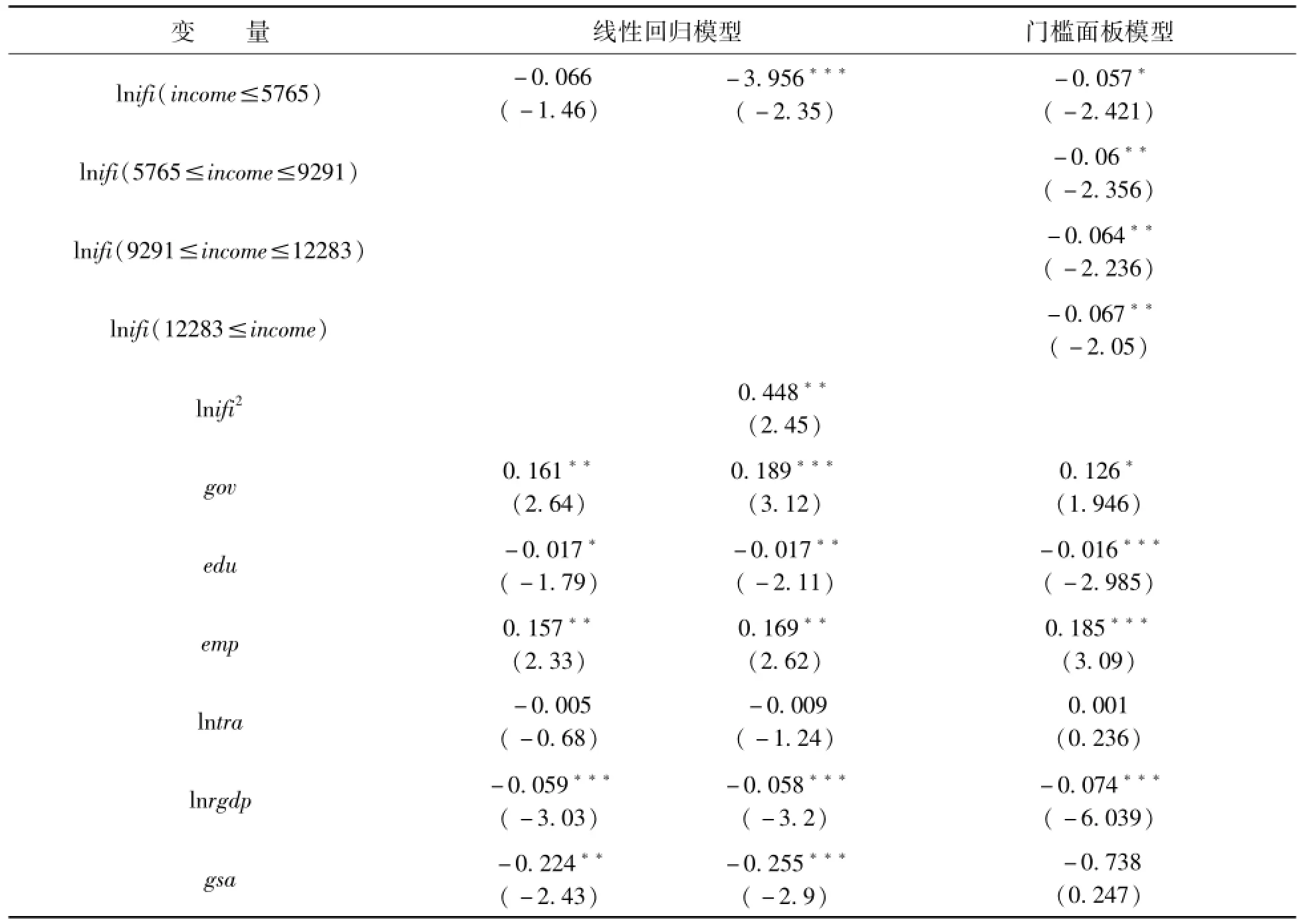

2.實證結果分析

本文首先根據模型4進行回歸,分析普惠金融對貧困減緩的影響。表4中回歸結果顯示,普惠金融發展有助于貧困的減緩,但統計性檢驗不顯著,這說明普惠金融對貧困減緩的影響不顯著或者是普惠金融與貧困減緩之間存在非線性關系。因此,為了進一步研究普惠金融與貧困之間是否存在非線性關系,在模型4中加入普惠金融指數的平方項進行回歸。從回歸系數來看,普惠金融一次項的估計值為-3.956,在1%水平上顯著;二次項系數為0.448,在5%水平上顯著。這表明普惠金融發展與貧困減緩之間存在非線性關系,呈“U”型,表現出區間效應;短期來看,普惠金融發展水平的提高有利于貧困減緩,但從長期看則抑制了貧困的減少。

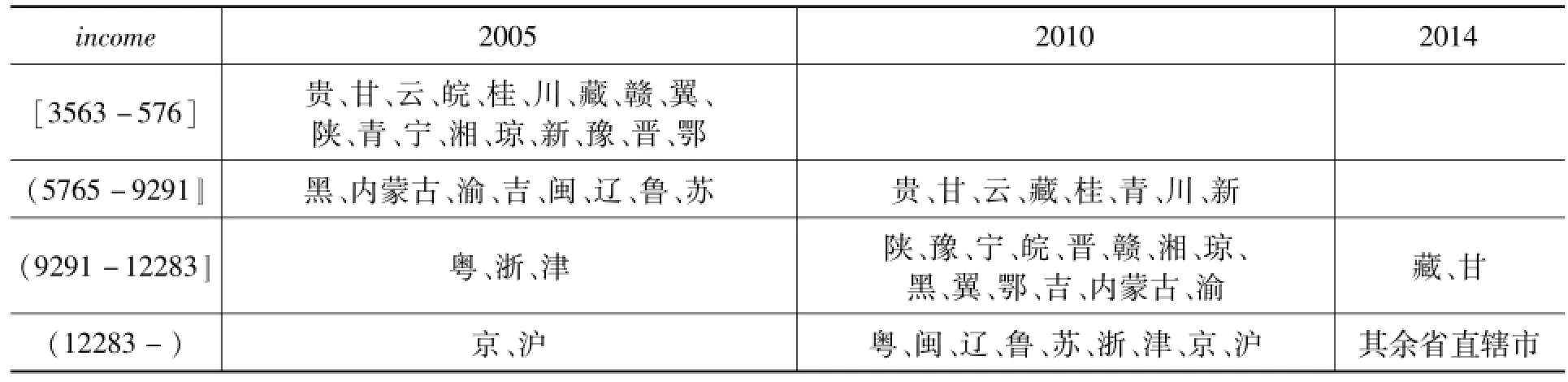

在三重門檻模型中,門檻估計值分別為5765、9291、12283,這表明在經濟發展的不同階段,人均收入不同,普惠金融對貧困減緩的效應不同,普惠金融與貧困減緩之間的非線性關系進一步得到了驗證。具體來看,當人均水平收入低于第一門檻值5765時,普惠金融減貧的估計系數是-0.057,在10%水平上顯著,這表明普惠金融具有減貧效應;當人均收入水平介于5765和9291時,系數估計值是-0.06,在5%水平上顯著,這表明隨著人均收入水平的提高,普惠金融減貧效應提高;當人均收入水平介于9291和12283之間時,系數估計值為-0.064,在5%水平上顯著,普惠金融減貧效應提高;當人均收入水平跨越最后一個門檻值12283時,系數估計值是-0.067,在5%水平上顯著,普惠金融減貧效應進一步增強。這表明,在不同的人均收入水平下,普惠金融的減貧效應不同,隨著人均收入的提高,普惠金融的減貧效應增強。

結合我國當前以銀行為主的金融體制來看,當經濟發展水平較低、人均收入水平偏低時,由于低收入群體獲得的金融服務主要是存款服務,獲得信貸等其余金融服務的負擔成本高,所以此階段的金融規模擴張實際上是將低收入群體的資金流向高收入群體,是從貧困區域“抽血”而不是“輸血”;[16]隨著經濟發展水平的提高,人均收入的增加,金融基礎設施的完善、金融普惠程度的提高,跨越低收入門檻的群體可以獲得多種金融服務,此階段金融中介將資金有效供給給金融需求者,農戶獲得農業貸款,低收入群體、小微企業獲得生產性貸款,從而有利于貧困及低收入群體收入的增加,普惠金融的“造血”功能得到發揮,金融的減貧效應逐漸增強。

表4 模型估計結果

根據人均收入水平的高低將全國各省市分為低、中、中高與高四個區間,因篇幅有限,僅列出2005年、2010年與2014年的分布情況,結果如表5所示。由表5可知,隨著時間的推移,人均收入水平不斷提高。2005年僅北京、上海位于人均收入水平的高區間,2014年除西藏、甘肅兩省外其余省市均位于人均收入水平高區間。由表4可知,普惠金融減貧效應隨著經濟發展水平和收入的提高而增強,大部分省市位于人均收入水平高區間,所以應加快普惠金融體系的建設,提高普惠金融水平,進一步增強普惠金融的減貧效果。

表5 income門檻區間以及省份分布區

其余解釋變量估計結果顯示,經濟發展系數估計為-0.058,對降低貧困有顯著的正效應,在1%水平上顯著,表明經濟越發展越有利于貧困的減少。教育水平估計系數為-0.017,在5%水平上顯著,這說明教育的提高有利于降低貧困。財政支農系數估計為-0.255,通過增加純農業方面的支出、農業基礎建設支出、農村社會救濟支出,可以有效提高低收入群體的資本積累,顯著降低貧困水平。政府支出系數為0.189,不利于貧困的減少。這主要是因為,政府支出,即政府對經濟的干預一方面會因為擠出效應的存在,抑制私人部門的經濟活動,引起私人消費或投資效果降低;另一方面,政府因增加基礎設施支出、技術研發支出、科教文衛支出等,刺激社會投資和消費,從而產生擠入效應,本文得出的結論是擠出效應大于擠入效應。就業情況系數為0.169,不利于貧困的減少。這可能是因為,就業水平的提高雖然促進收入的增加,但卻惡化了收入分配,低收入群體受資源稟賦的制約無法真正提高收入。交通基礎設施的系數估計為-0.09,基礎設施的完善有利于降低貧困,但不顯著。

五、結論及啟示

本文依據改進型指數功效函數計算各省2005~2014年普惠金融指數,并在此基礎上實證檢驗我國普惠金融發展的減貧效應,結果表明:第一,2005~2014年全國普惠金融發展水平得到顯著提高;區域普惠金融發展不平衡,東部地區優于中、西部地區;全國各區域普遍存在著融資難問題。第二,我國普惠金融與貧困減少之間并不是簡單的線性關系,二者呈“U”型。從短期來看,普惠金融水平的提高可以顯著降低減貧水平,但從長期來看普惠金融發展抑制貧困減緩,即從減貧效果來看,存在最優的普惠金融發展水平。第三,普惠金融發展對于貧困減少存在顯著的門檻特征,普惠金融減貧效應隨著人均收入水平的提高而增強。

當前,我國正處于脫貧攻堅的沖刺階段,確保農村7000多萬貧困人口到2020年如期脫貧是“十三五”期間“全面建成小康社會”目標實現的必要前提,也是實現社會主義“共同富裕”的本質要求。促進精準扶貧、精準脫貧是金融扶貧工作的基本出發點,發展普惠金融、增加貧困地區金融供給是金融扶貧工作的主要著力點。結合上述實證結論,本文認為,應建立與全面建成小康社會相適應的普惠金融服務和保障體系,充分發揮金融減貧效應,提高扶貧開發效率,促進貧困人口可持續脫貧。

首先,應加大對金融資源薄弱的農村區域的政策傾斜。一是要有效利用市場金融,加大金融市場競爭力,提高金融服務的使用率;二是要考慮到農村市場金融的“草尖”性,加快建立多層次、廣覆蓋可持續的立足于農村本地的內生型新型農村金融機構,創新金融服務產品,發展農村普惠金融,有效激活農村金融服務鏈,滿足農戶尤其是低收入農戶的金融需求;三是要鼓勵銀行等正規金融機構以及民間非正規金融機構豐富金融服務方式,發展微型金融、互聯網金融、增加基層金融機構網點,擴大金融服務覆蓋面,改善存取款、支付等基本金融服務,提高金融普惠度。

其次,應加大對小微企業、三農業務的金融支持力度,解決融資難題。一方面,要推動農村以及小微企業對金融需求服務的現代化,支持小微企業、三農業務依托多層次的資本市場進行融資,加大內生型農村金融組織、債券市場對小微企業與三農的金融支持力度,避免農村資金倒流城市;另一方面,要加快個人與企業信用征信體系建設,建立開放式信用信息平臺。同時應完善擔保與金融消費權益保護機制,加強政府的金融監管力度,強化農戶的金融風險防范意識,完善保險機制,切實防范金融風險,保障提高金融普惠程度。

最后,綜合權衡普惠金融發展對貧困減緩存在的門檻效應,應根據收入水平合理配置金融資源。對人均收入處于低水平的中、西部地區,要加強基礎設施建設,注重發揮政策性金融的作用,同時應注意引導非正規金融的健康發展來彌補商業性銀行的不足,提高普惠金融發展水平;在人均收入水平較高的東部地區,應著重金融服務方式與金融產品的創新。此外,要通過完善教育財政保證制度、教育救助制度,提高居民的受教育水平;要加大財政支農投入總量、完善基礎設施,優化公共服務。

[1]穆罕默德·尤努斯.窮人的銀行家[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2010:136.

[2]李松齡.權利平等規則的產權與效率——馬克思主義公平效率觀的產權分析[J].廣州:南方經濟,2004(1):31-35.

[3]王曙光,王東賓.雙重二元金融結構、農戶信貸需求與農村金融改革——基于11省14縣市的田野調查[J].北京:財貿經濟,2011(5):38-44.

[4]Claessens S.,Feijen E.Finance and Hunger:Empirical Evidence of the Agricultural Productivity Channel[J].Policy Research Working Paper,2006(48):1-48.

[5]Gulli H.Microfinance and Poverty:Questioning the Conventional Wisdom.[M].Inter-American Development Bank,1998:39-42.

[6]Burgess R.,Pande R.Do Rural Matters?Evidence from the Indian Social Banking Experiment[J].The American Economic Review,2005(3):780-795.

[7]KS Imai,Arun T.Microfinance and Household Poverty Reduction:New Evidence from India[J].World Development,2010(12):1760-1744.

[8]杜曉山.小額信貸的發展與普惠性金融體系框架[J].北京:中國農村經濟,2006(8):70-74.

[9]程恩江,劉西川.小額信貸緩解農戶正規信貸配給了嗎?——來自三個非政府小額信貸項目區的經驗證據[J].北京:金融研究,2010(12):190-206.

[10]張立軍,湛泳.金融發展與降低貧困——基于中國1994-2004年小額信貸的分析[J].西安:當代經濟科學,2006(6):36-44.

[11]錢水土,陸會.2008.農村非正規金融的發展與農戶融資行為研究——基于溫州農村地區的調查分析[J].北京:金融研究(10):174-186.

[12]蘇靜,胡宗義,唐李偉,等.2013.農村非正規金融發展減貧效應的門檻特征與地區差異——基于面板平滑轉換模型的分析[J].北京:中國農村經濟(7):58-71.

[13]Sarma M.Index of Financial Inclusion[C].Indian Council for Research on International Economics Relations,Working Paper,2008:42-63.

[14]Gupte R.,Venkataramani B.,Gupta D.Computation of Finance Inclusion Index for India[J].Social and Behavioral Sciences,2012(37):133-149.

[15]王婧,胡國暉.中國普惠金融的發展評價及影響因素分析[J].北京:金融論壇,2013(6):31-36.

[16]梁媛.金融資源配置狀況對居民消費率的影響[J].哈爾濱:商業研究,2014(8):19-24.

責任編輯:蔡強

F000

A

1005-2674(2016)12-084-10

2016-06-22

青島市“雙百調研工程”課題(2016B12)

羅斯丹(1981-),女,遼寧鳳城人,中國海洋大學經濟學院講師、碩士生導師,主要從事農村金融研究;陳曉(1990-),女,山東聊城人,中國海洋大學經濟學院國民經濟專業碩士研究生,主要從事金融學研究;姚悅欣(1995-),女,吉林長春人,武漢大學經濟管理學院學生,主要從事金融學研究。