隨意揮灑 蒼勁絕倫

李暉

清代中期的興化(今江蘇屬縣)人鄭板橋(名燮,字克柔),出身微賤,靠父親教徒度日。剛三歲,生母去世,由叔父與乳母養大。康熙五十五年(1716年),二十四歲中秀才,依設塾收徒糊口。父親去世后,至揚州,寄居其族叔當和尚的古寺,賣畫為生。雍正十年(1732年)中舉人,乾隆元年(1736年)及第進士。乾隆七年(1742年)起任山東范縣縣令,乾隆十一年(1746年),調任有“小蘇州”之譽的山東濰縣縣令。因天災開倉賑民,遭權貴誣告而丟官。當了十二年的七品芝麻官。后至揚州賣畫達四五十年之久。其所繪以竹、蘭、石居多,繪“無古無今之畫”,重視形外之似,認為神似重于形似。寫神寫意,致以抒發自己內心世界。為了畫竹,不論什么天氣,都去竹林里散步,觀察竹的神態,并把書法的筆法運用于繪畫,最終成就“揚州八怪”中首屈一指的名畫家。秦祖永《桐陰論畫》評其繪畫作品:“隨意揮灑,蒼勁絕倫。”

鄭板橋的畫,尤其墨竹,學宗明代徐渭,清代石濤、八大山人筆法,擅長水墨寫意。現有鄭板橋人生不同年齡階段之墨竹珍品與讀者一起欣賞。

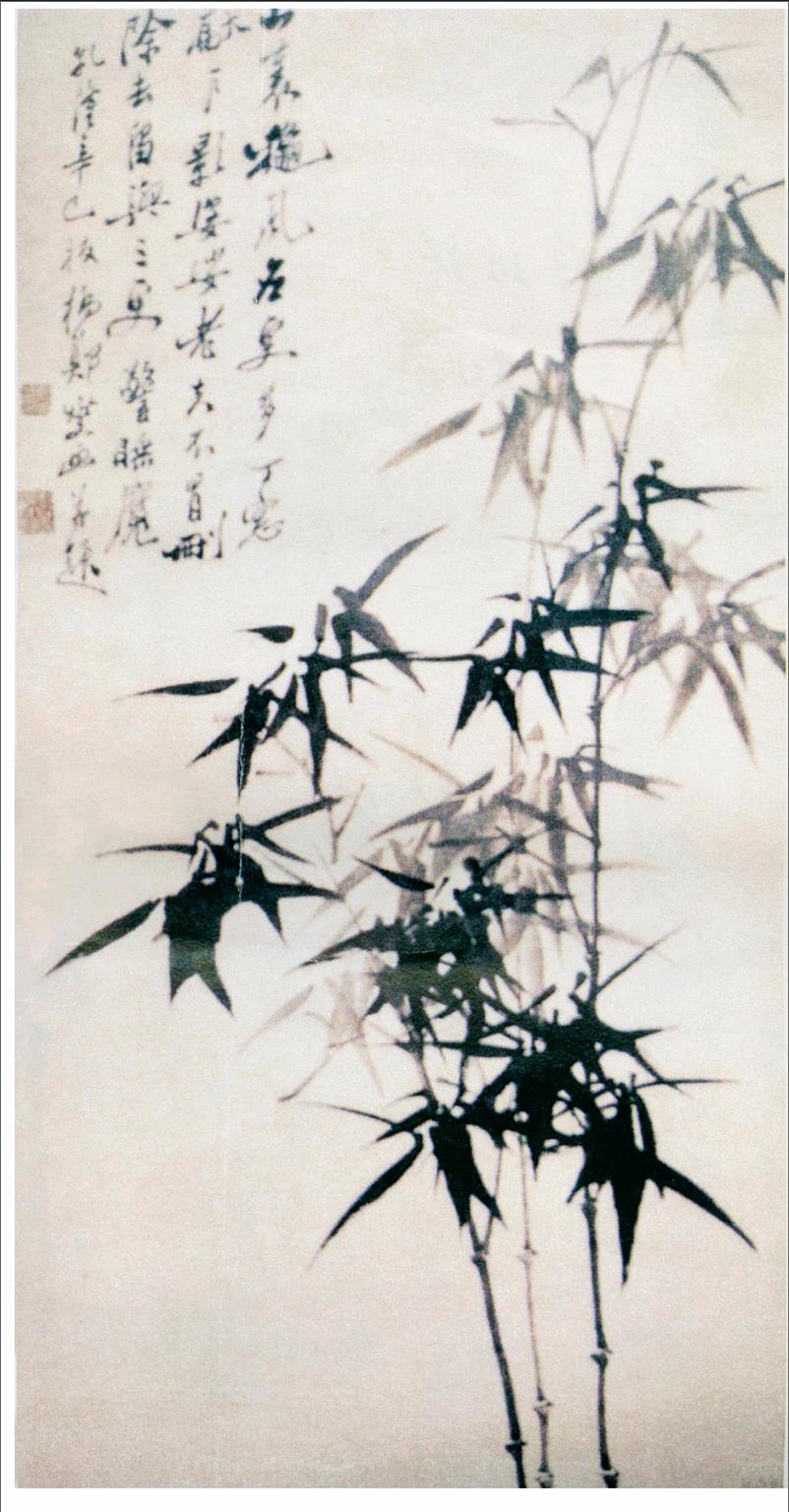

鄭板橋《墨竹圖》軸

紙本水墨 縱109厘米

橫35.5厘米

畫面三株挺直并立的竹篁,蒼嫩有別,直刺天際,顯示出無窮的勁力。竹葉下俯,濃淡相宜。

畫的左上方,有畫家以“六分半”而成的“板橋體”書寫七絕詩一首。詩云:

山里秋風應更多,丁窗敲戶影婆娑。老夫不肯刪除去,留與三更警睡魔。

款署:乾隆辛巳,板橋鄭燮畫并題。鈐“鄭板橋”白文印、“乾隆東封書畫史”白文印、“歌吹古揚州”朱文印。七絕題畫詩,點明所畫的“丁窗敲戶”的“山里秋風”中的竹篁形態。

“乾隆辛巳”為乾隆二十六年(1761年),此是鄭板橋六十九歲之杰作。

鄭板橋《蘭竹石圖》卷

紙本水墨 縱112厘米 橫195厘米

巨大的土坪之上,一株株蘭草縱橫披靡,疏散簡勁,青竹雜依蘭、石,顯示出氣勢淋漓、和諧統一,一派生機。巨石之上,幾株嫩物扎根于亂石之中,顯示出頑強的生命力。

畫面右上部,有畫家以“板橋體”所書題跋:索畫者必有來意,某處畫蘭,某處畫竹,某處畫石,而作畫者又倔強不依此,兩兩所以背謬也。殊不知即其所索之中,依其位置而略為剪裁,稍加伸縮既不失主人意指,而亦不愧自家筆墨,顧不美乎!?主司命題如此,而我之作文偏不如此,雖錦絹珠璣與題何涉?善作者絕不與眾人同,而卻不與命題□□,求匠心獨得乎?吾之此畫亦只是蘭竹石,而絕不與眾家同,亦絕不與自家同,或亦有匠心焉!

署款:乾隆壬年,板橋老人鄭燮。鈐小方印兩枚。跋文中所敘此畫歷程較為詳細。“乾隆壬年”即乾隆二十七年(1762年),可知此畫為鄭板橋七十歲之作品。

鄭板橋《墨竹圖》卷

水墨紙本 縱96.4厘米 橫136.5厘米

畫面繪稀疏并立的多株修篁,枝與葉飄搖多姿,構圖奇特。左部有畫家以“板橋題”所書題語。題語穿插于竹林之中,別有新意。

語曰:紙外之竹更多于紙中之竹,竹外之風更多于竹內之風。有筆墨處固是畫,無筆墨處亦是畫。昔庖丁解牛,排擊割剝皆□理解,為之躊躇,為之四顧,善刀而藏之。吾亦將善,吾筆墨藏之矣。

款署:乾隆二十九年二月板橋鄭燮畫并題。鈐“鄭燮之印”等三印章。“乾隆二十九年”即公元1764年,故推測,此畫乃鄭板橋七十二歲作品。

鄭板橋《竹石圖》軸

紙本水墨 縱284.5厘米

橫139.9厘米

全幅繪壘石堅巖間五竹并立,與蘭草同茂。石間高竹瘦勁,臥蘭俊爽,別具一種幽然之意。筆墨秀勁奔放,氣韻沉雄瀟灑。

畫面右側,有“板橋體”所寫三豎行題跋:螢起蕉山登崖看竹,日光露影皆浮動于青枝碧葉之間。胸中勃勃,遂有畫意,因而構成一局。其實胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展紙,落筆修作變相,手中之竹又不是胸中之竹也,蒼意在筆,先者定則也!趣在塵外者,□□□獨畫云乎哉!

款署:乾隆乙酉。板橋鄭燮。下鈐“燮何力之有焉”、“愛君且欲君先達”、“撮欖軒”三印。

畫面左下角鈐:“七品官耳”小方印,畫面右下鈐兩方鑒藏印。“乾隆乙酉”即乾隆三十年(1765年),是年鄭板橋七十三歲,也即終命之年也。

鄭板橋是“揚州八怪”中的墨竹大家,誰也不可否認,至今仿學鄭氏“板橋體”書法與板橋墨竹的大有人在,久盛不衰。從眼中之竹、胸中之竹,再至手中之竹的三段式,恰顯出鄭板橋墨竹畫的巧妙之程。

鄭板橋《梅竹圖》軸

水墨紙本 縱127.8厘米 橫31.2厘米

鄭板橋一生繪梅畫較少,此乃稀珍之圖。畫中之梅與竹,均不現根底,二者交錯相間,生動有趣。竹挺拔于梅樹之間,顯示出力勁雄健之形態。

畫面左上部,有以“板橋體”所書題詩:一生從未畫梅花,不識孤山處士家。今日畫梅兼畫竹,歲寒心事滿煙霞。

題畫詩鄭板橋透露出“一生從未畫梅花”的束縛,第一次“畫梅兼畫竹”的“心事”,遺憾的是此畫未留下作畫的年份。

(責編:李禹默)