深基坑施工過程中地下人防結構處理技術研究

楊 蒙,李文峰,譚躍虎,李二兵,周 俊,卞少帥

(1.解放軍理工大學 國防工程學院,江蘇 南京 210007;2.蘇州軌道交通集團有限公司,江蘇 蘇州215004;3.解放軍95526部隊,西藏 拉薩 850000)

深基坑施工過程中地下人防結構處理技術研究

楊 蒙1,3,李文峰2,譚躍虎1,李二兵1,周 俊1,卞少帥1

(1.解放軍理工大學 國防工程學院,江蘇 南京 210007;2.蘇州軌道交通集團有限公司,江蘇 蘇州215004;3.解放軍95526部隊,西藏 拉薩 850000)

闡述了地下連續墻向下貫穿既有人防結構的施工技術,通過數值模型分析了人防結構處理過程中地下連續墻的變形特性,及人防結構的支撐效應,并與實測數據進行了對比。現場結果表明:施工過程中地下連續墻的變形與計算結果吻合較好,滿足規范要求,說明本工程的地下人防結構處理技術制定合理、施工措施得當,基坑處于安全范圍之內。

深基坑工程;地下人防結構;臨時支撐;施工技術;數值模擬

引 言

根據規劃蘇州軌道交通四號線某地鐵站大部分位于人防工程位置,緊鄰繁華商區,周邊環境極其復雜,人防結構橫貫地鐵站東西兩側,東側緊鄰地鐵基坑,西側大約 1/4處于地下連續墻外部。因而地鐵基坑施工受到地下人防結構和周圍環境的雙重制約,如何處理好基坑開挖與人防結構的關系是本工程的關鍵。本文提出將人防結構處理為臨時支撐的技術方案,隨之基坑施工的進行,邊支護邊拆除。

數值分析方法[1~5]由于考慮多層土體的分層情況和不同土的性質、支撐圍護結構分布及其性質、基坑開挖的整個過程以及建(構)筑物存在等復雜的環境因素,因此運用數值模型對基坑土體開挖進行模擬能夠有效的指導工程實施。本文以蘇州軌道交通四號線某標段地鐵深基坑為例,考慮人防結構和地鐵基坑圍護墻相互作用影響,利用數值模擬的方法,研究地下人防結構處理過程中連續墻的變形特征,并通過現場監測進行比較,以期為相似工程的處理及實施提供參考。

1 工程概況

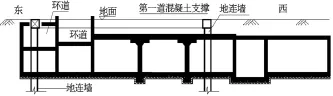

本標段場區范圍內存在建于 80年代的察院場人防工程,根據現場測定,結合地鐵站的規劃,人防結構概況及與基坑的相對位置如圖1所示,人防結構頂板埋深1.55 m,底板埋深6.80 m,局部2層,南北向長度約115.3 m。基坑深度為16.45 m,寬度約為 20 m,整體位于人防工程內部,施工中地下連續墻不可避免需要向下貫穿人防結構,兩者直接接觸并相互作用。

圖1 人防結構概況及與地下連續墻相對位置

蘇州地區位于太湖沖積平原區,工程區主要為第四系覆蓋層。根據現場勘察實測,本場區地下水埋深在1.0~1.5 m范圍內,地基土整體性質較差,其具體土層分布及相關的力學參數如表1所示。

表1 土層物理力學參數

2 既有地下人防結構的處理方案

2.1 方案選定

傳統的連續墻施工是由土體承受鋼筋籠、鉆機、澆注混凝土等靜、動荷載的作用。本工程中由于人防結構的整體分布在地下-1.55~6.80 m的位置,使得地連墻的施工初期兩側沒有土體支撐,施工荷載無處借力。傳統的處理方案是對地下人防結構進行局部拆除,并回填該區域,以滿足地下連續墻的施工要求。為解決懸空的問題,結合既有人防結構、地質條件以及施工場地狀況,采用既有人防結構頂(底)板作為臨時支撐,隨基坑開挖進行,邊支護、邊拆除地下人防的處理方案。

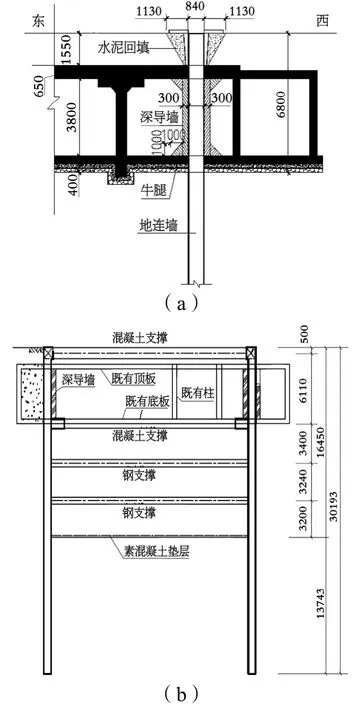

基坑內部人防結構隨著基坑的開挖施工逐步拆除,在處理的過程中由于原有人防結構的柱子和圖2(a)中深導墻的支撐作用,在未拆除前頂板和底板充當了臨時支撐。為充分發揮人防結構的支撐作用,減少基坑開挖過程中無支護暴露時間,后續施工中,將第一道支撐設置在基坑頂部,第二道支撐設置在與人防結構底板相同的位置,見圖2(b)。

圖2 人防結構的處理及支護結構的布置

第二道支撐可以在人防底板切槽施工,因而整個基坑在開挖深度 6.80 m以上完全沒有無支撐的暴露時間,使得基坑一直處于支撐狀態,基坑開挖的初期變形被有效抑制,因基坑的整體變形得以控制。

2.2 具體施工技術

本工程中將人防結構處理為臨時支撐,地下連續墻穿越人防結構頂板與底板,因而方案的關鍵在于保證人防結構穩定的前提下進行深導墻的施工,其具體施工技術如下。

1)在設置深導墻的位置進行基面鑿毛,基面鑿毛時必須徹底鑿除表面裝修層與砂漿層,鑿出新鮮混凝土基面;進而綁扎深導墻鋼筋籠及連接部位的牛腿,并植筋進入人防頂板和底板,最后設置模板。由于人防結構側墻與底板鋼筋硅墻板厚度大多為40cm,施工時植筋深度以5~10cm為準,以免影響人防結構自身防水質量。

2)頂板鉆灌注孔,采用混凝土取芯機在深導墻對應位置頂板上按照φ150 mm@1 000 mm鉆取混凝土灌注孔,應用C30微膨脹混凝土澆筑深導墻混凝土。

3)澆筑完畢之后,待混凝土強度達到強度,拆除模板,破除深導墻之間的頂板和底板,并素土回填(見圖3)。

圖3 素土回填示意

隨后在深導墻與人防結構的聯合作用下施工地下連續墻的。并在施工基坑的過程中按照既定方案設置支護結構和拆除人防結構。

3 考慮人防結構支撐作用的數值模擬

在上述施工方案中,涉及到人防結構、地下連續墻和土之間的相互作用。為了順利完成深基坑的施工,就必須保證施工過程中圍護結構不會產生較大的側向變形。因此對采用上述方案進行地下人防結構處理的深基坑的開挖過程進行了數值模擬,并據此對支護結構的變形進行分析,對方案的有效性進行了驗證。

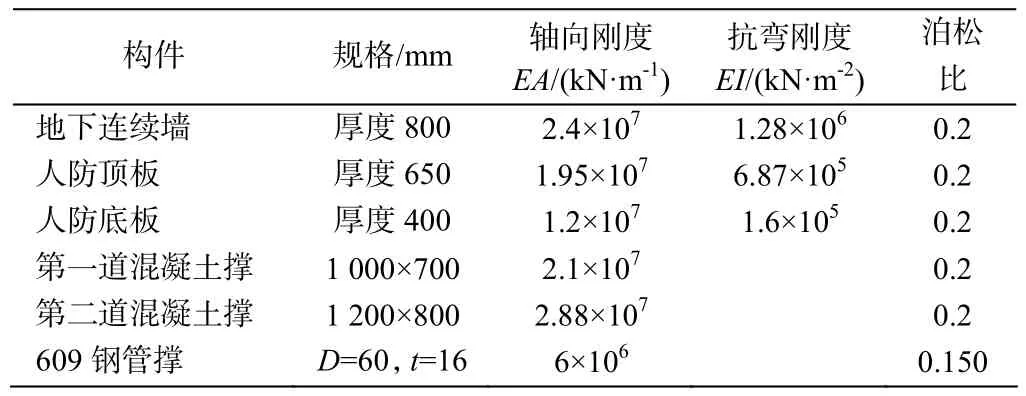

本標段為長條形地鐵深基坑,沿著人民路縱向分布,圖2(b)是該標段的標準基坑支護形式。計算模型選取最不利的橫切面建立(圖4)。模型邊界距離圍護結構50 m,整體模型為120 m×75 m的幾何矩形。地表荷載取20 kPa;模型兩側限制其水平位移;模型底部同時限制水平和豎直位移;模型頂面設置為自由表面。地下人防及基坑圍護結構的模擬均采用Plate單元,應用Anchor單元模擬基坑支撐的作用[6]。各結構的EI或EA等力學參數見表2。為確保土層變形模擬準確,土體采用硬化土本構模型(HS),各土層的力學參數依據文獻[7]推薦的方案選取;人防結構及連續墻與土體之間相互作用應用彈塑性無厚度接觸面單元模擬。

圖4 數值模型

表2 結構單元參數

為反應初始應力狀態和施工的真實過程中,計算按10個施工步驟,如表3所示。開挖第一層土體之后,人防結構的頂板和底板開始工作,充當兩道支撐的角色,數值模擬過程采用激活模型中頂板和底板的方式模擬現實工況。

表3 剖面計算工況

4 基坑變形結果分析

4.1 地下連續墻墻體變形特征分析

參照上文,對選定模型進行真實工況下的開挖模擬,對支護結構的變形進行比較分析。

圖5(a)為地連墻在不同工況下的水平位移,最大水平位移為 28.35 mm,低于規范要求,基坑處于穩定狀態。由于人防結構的頂板和底板充當了支撐的作用,step3工況下,墻體在6.6 m以上的位置位移很小,這是由于人防結構的頂板和底板有效的限制了墻體側移。人防結構以下,土拱效應使得墻體側移反而最大。在拆除了人防結構之后(step5),由于相對于人防結構的底板和頂板,混凝土支撐的剛度要小一些,因而上部墻體的側移相對拆除之前有所增大。隨著基坑挖深持續增加,連續墻的最大側移也持續增大,但都是維持在開挖面上下的位置;圖5(b)為不同工況下墻體最大側向位移的變化,直觀的表明隨著土體挖深的增大,墻身最大側位移也不斷增加,但在人防結構拆除之前位移變化較小。基坑土體開挖到 10 m左右的位置,開挖面處于力學參數相對較弱的粉土夾粉砂層,坑內土體不能有效的抵制圍護結構的變形,因此墻體側向位移的增長速度變快,當施工進行到 16.45 m,到達深基坑設計的最終深度,此時墻體變形達到最大值,為防止變形增長過快,需要迅速澆筑底板。

圖5 地下連續墻水平位移變化特征

4.2 即有人防結構支撐效應分析

圖6(a)為采用采用相同工況建立的正常加撐開挖到 6.60 m的連續墻墻體水平位移與本工程的對比分析圖,正常開挖過程中無人防結構作為臨時支撐,其中A表示正常工況,B表示人防結構在處理過程中作為臨時支撐作用。可以看到開挖1 m的工況下,墻體在6.6 m以上的位置變形很小,墻頂幾乎沒有位移,位移集中在開挖面以下,相反無人防支撐的工況下墻頂位移最大。這是因為人防結構的支撐作用,墻體側移被有效的控制了;開挖到 6.6 m時,拆除了人防結構,改為混凝土支撐,由于剛度小于人防底板,因而連續墻側移小范圍增大,但相對于無人防臨時支撐開挖仍然較小。

圖6 人防結構支撐作用連續墻側移對比

圖6(b)為兩種工況下墻身的最終變形,位移最大的位置均處于開挖面的附近。由于人防結構的前期支撐作用,B工況下最終變形小于A工況,并且開挖面以上部分變形整體小于 A工況,開挖面以下基本重合。由于A,B兩種工況下唯一不同點就在于 B工況前期采用了人防結構作為臨時支撐,因而造成最終結果差異的原因就在于采用了我們提出的地下人防結構的處理技術。

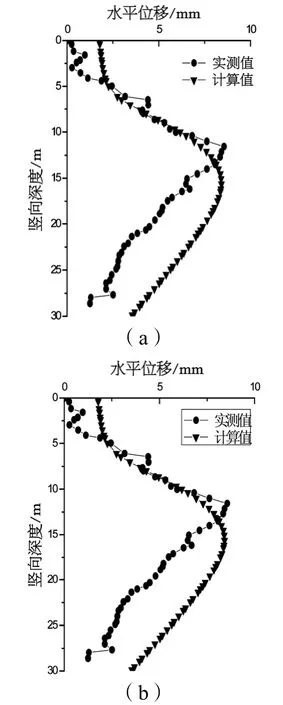

4.3 與實測值的對比分析

基坑的施工是一個復雜的工程,連續墻的側移可能受到施工方法、施工機械等多種因素的影響,因此數值模擬存在局限,應與實測數據對比分析。

從圖7可以看出在開挖面上方數值計算的基坑圍護結構水平位移值與實測值較為吻合。但開挖面下方,實測值相對計算值有明顯減小,初步分析這是由于施工后期嚴格限制基坑周邊人流車輛通行,使得地表超載大大降低,因而實測位移隨著開挖施工的進行相對計算值有明顯降低。雖然計算值與實測值雖然在數量上不完全一致,但是所揭示的變形規律較為一致,說明本工程的數值模擬計算方法較符合實際施工情況。

圖7 拆除人防結構之后墻體水平變形對比

圖8 墻體最終水平位移對比

圖8中實測基坑開挖完畢后最大側移為25.38 mm,低于計算值 28.35 mm,滿足施工要求。因而現場實測表明:本工程很好的控制了基坑的水平位移,地下人防結構處理方案制定合理、施工措施得當。

5 結 論

本文針對蘇州軌道交通四號線某標段地鐵深基坑范圍內存在大片地下人防結構,根據現場調研,結合數值分析和現場實測,研究了深基坑施工過程中既有地下人防結構的處理技術,主要結論如下:

1)采用既有人防結構的頂(底)板作為臨時支撐,隨著基坑開挖的進行,邊支護、邊拆除人防結構的處理方案,保證了基坑在人防結構拆除過程中的施工安全,減少基坑在無支護條件下的暴露時間。

2)建立了地下連續墻與既有人防結構相互作用的數值模型,分析了基坑開挖區域存在大剛度地下構筑物如人防結構時圍護結構變形不同的特點:人防結構處理為臨時支撐,由于頂板和底板剛度相對較大,有效的限制了開挖初期墻體側移。人防結構以下,由于土拱效應反而位移最大。人防結構拆除以后,墻體最大變形位置逐步移到開挖面附近。與無人防結構影響的基坑施工相比,既有人防結構處理成為臨時支撐使得基坑在拆除人防結構的過程中始終處于有支撐的狀態,這使得基坑開挖的初期變形被有效抑制,因而基坑的整體變形得以控制。

3)實測結果表明:基坑圍護結構的變形整體較小,滿足規范要求。現場實測值與模擬結果所表現的變形特征基本一致,說明本處理方案是科學合理的,相應的施工舉措也處理得當,因此基坑在施工過程中沒有發生較大變形。

[1]俞建霖,趙榮欣,龔曉南.軟土地基基坑開挖沉降量的數值研究[J].浙江大學學報,1998,38(1):95-101.

[2]應宏偉,郭躍.某梁板支撐體系的深大基坑三維全過程分析[J].巖土工程學報,2007,29(11):1670-1675.

[3]Tan Y,Wei B.Observed behaviors of a long and deep excavation construction by cut-and-cover technique in Shanghai soft clay[J].Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering,2011,138(1):69-88.

[4]李志高,曾遠,劉國彬.鄰近地鐵車站基坑開挖位移傳遞規律數值模擬[J].巖土力學,2008,29(11):3104-3108.

[5]Ou C Y,Hsieh P G.A simplified method for predicting ground settlement profiles induced by excavation in soft clay[J].Computers and Geotechnics,2011,38(8):987 -997

[6]Brinkgreve R B J,Al-Khoury R,Bakker K J,et al.PLAXIS finite element code for soil and rock analyses [M].[S.l.]:Balkema,2001.

[7]周恩平.考慮小應變的硬化土本構模型在基坑變形分析中的應用[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學,2010.

Research on Techniques of Treating Underground Air-defense Structure Used in Construction of Deep Foundation Pit

Yang Meng1,3,Li Wenfeng2,Tan Yuehu1,Li Erbing1,Zhou Jun1,Bian Shaoshuai1

(1.College of Defense Engineering,PLA University of Science and Technology,Nanjing Jiangsu 210007,China; 2.Suzhou Rail Transit Group Co.,Ltd.,Suzhou Jiangsu 215004,China; 3.Unit No.95526 of PLA,Lhasa Tibet 850000,China)

An introduction is made to the construction techniques of concrete diaphragm wall penetrating the existing air defense structure.A numerical model is also used to analyze the deformation characteristic of concrete diaphragm wall and the support effect of air defense structure while treating air defense structure.The analysis results are compared with the measured data.The results show that the deformation of concrete diaphragm wall accords with the calculated results well and meets the requirement of relevant specification during the construction.In the case,the combination of reasonable techniques of treating underground air defense structure and appropriate construction measures guarantees the safety of foundation pit in the project.

deep foundation pit project; underground air-defense structure; temporary support; construction techniques; numerical simulation

TV551.4

:A

:1004-9592(2016)06-0022-05

10.16403/j.cnki.ggjs20160606

2015-12-01

蘇州市軌道交通集團有限公司科研項目(SZGDKY201304)

楊蒙(1989-),男,博士,主要從事巖土工程及地基處理方向的研究。