奇妙的心理學

奇妙的心理學

心理學的發展史

今天,我們來講講一門年輕的科學:心理學。

1908年,心理學家艾賓浩斯(1850-1909)說道:“心理學有漫長的過去,但只有短暫的歷史”。這句話或許是對心理學歷史最好的解讀了。

心理學并不是星象、算命、占卜……雖然現代心理學發現那些古老的迷信確實有一些心理學應用功能,但心理學本身是門科學,心理學家可不會教你怎么算星象或者看手相。

心理學的歷史開啟于古希臘的哲學。我們以前介紹過兩個大哲學家:柏拉圖和亞里士多德,他們提出了一些根本性的問題,好比說:心智是什么?自由意志是什么?然后各自做出了不一樣的解答。

柏拉圖的觀點非常的抽象,他認為,人的心靈是先天(出生之前)就設計好的。好比說世界上每一匹馬都不一樣,但你怎么知道他們都是馬?是因為你的靈魂在出生前就見過完美的“馬”的原型,所以你才能認出各種各樣不完美的馬。

亞里士多德的觀點則非常具體,他認為人的心靈是后天(出生之后)的產物。你怎么能認出馬來?是因為你見了很多的馬,然后本能的總結出馬的大概樣子:四條腿,跑的快,有鬃毛,長臉。。。等等特征,然后再看到其他的馬,自然也就認識了。

亞里士多德

這兩種概念,由于這兩個大哲學家而聲名遠播,影響深遠。到了文藝復興以后,逐漸演變成兩個主流的哲學派別:理性派和經驗派。

理性派起源于法國,他們認為,人生來就有自己的心理結構,有思考問題的能力,而這種與生俱來的能力,會左右人們看待世界的方式。

經驗派則起源于英國,他們認為,人的心智生來是白板一片,啥都不知道,靠著后天的學習才能有自己的思維。

如果按照中國古代的觀點,這兩派的差異就是“生而知之”和“學而知之”的差異。(不過中國古人的關注點似乎不在這兒,他們更關心人們生來是善是惡。)

現代心理學對于古希臘哲學家的觀點有了更深刻的認識:柏拉圖的觀點似乎錯的比較明顯,但他關于人類先天心靈的觀點并非沒有啟發性,因為實踐證明,人類的心靈是先天和后天共同的產物。先天就是遺傳,遺傳對人的智商、性格乃至幸福感都有很大的影響。而后天就是教育環境,它對人的塑造一點也不比遺傳要小。

可以說,人的心靈是先天和后天共同塑造的。

那么,現代心理學是怎么發展起來的呢?

現代心理學的歷史很短,只有一百多年的時間。它是在物理化學等各種科學體系都初步建立以后才出現的。

1879年,威廉.馮特在德國的萊比錫建立了世界上第一個心理學實驗室,這標志著科學化的現代心理學正式誕生了。之后世界各地的學術機構紛紛建立心理學實驗室,人類開始了對自身心理現象的大規模探索。

在現代心理學的早期,有兩個學派特別重要,分別是心理動力學派和行為主義學派。一般的心理學都是針對某一個方面的,好比說有的研究心理成長,有的研究精神疾病,但是這兩個學派研究的范圍幾乎無所不包,而且影響直至今日,讓我們來認識一下。

第一種大理論:心理動力學派

在心理學的歷史上,恐怕沒有人比西格蒙德.弗洛伊德(1856-1939)更加出名了。弗洛伊德是奧地利的猶太人,他是個醫生,長期從事精神病患者的治療工作。1895年,他提出了精神分析的概念,1899年出版名作《夢的解析》,奠定了他在心理學研究領域的歷史地位。

說實話,由于弗洛依德生活在一百年前的心理學誕生初期,所以盡管他做出了很多貢獻,也很有名望,但他絕大多數理論在長期的研究實踐中被證明是錯誤的。其實所有學科的早期科學家都是如此,他們做出了巨大的歷史貢獻,但是理論在后來被不斷地修正,不過這并不影響他們偉大的地位,因為科學的本質就是不斷追求進步和發展的,在發展的過程中也必然會修改過去的理論。在心理學的研究中,科學家們很尊敬弗洛伊德,但是《夢的解析》現在只能當做文學作品而不是科學著作了。

弗洛伊德闡述過很多理論,其中相當一部分是不合理的,好比說他喜歡用兩性來解釋很多問題,這是不對的。然而他也說了很多到今天還被認為是正確的東西,好比說潛意識和防御機制,正因為這些理論有其合理性,所以心理動力學到今天依然是心理學的重要學派。

你是否曾經毫無理由地喜歡或厭惡過某個人?

你是否曾發現自己在沒有理由的情況下做出某事?或是做出了某個決定?

這些其實都是有理由的,只是你意識不到而已,因為這些都是“潛意識”。

弗洛伊德認為,心理活動的很多方面都是由潛意識支配的,你的潛意識有其欲望和動機,但你意識不到,所以才叫“潛意識”。

弗洛伊德

這其實有點像你現在正在做的事情:閱讀。你看得到雜志,能讀懂文字,但你不知道這個過程是如何發生的,你就是能知道這是雜志,就是能懂上面的文字,不需要特意分析一下,自然而然就知道了。潛意識也是如此,你不需要特意分析,一切都是自然而然的。

那么,潛意識和意識之間,是什么關系呢?

我們都知道,“我”就是自己,而且“我”也只有一個。

然而弗洛伊德的潛意識理論認為,每個人的“我”都不止一個,而是有三個:本我、自我、超我。

第一個“我”叫“本我”,這是與生俱來的“我”。本我是很笨的,它就是要求現在即時的快樂,餓了就要吃,困了就要睡。

第二個“我”叫“自我”。自我是有智慧的,你現在就是“自我”在閱讀。自我明白,快樂并不能總是在你想要的時候得到立刻滿足:你餓了,也許媽媽還沒做好飯,要等一等;你困了,但是作業還沒寫完,要忍一忍,寫完才能睡覺。自我遵循的是"現實原則",它明白現實的困難,試圖在現實中找到滿足本我要求的方法,有時則是去壓抑本我的欲求。

第三個“我”叫“超我”。超我是道德的內化。社會是有規范的,好比說不能隨地吐痰,排隊不能插隊,不該打架,不該做壞事。如果你違反了社會的規范,超我就會站出來責怪你自己:你不該這么做。

本我要你去滿足,超我要你去羞恥。本我和超我都是潛意識,他們自己自顧自的運作,像胃和腎一樣,不用去管,但是會對你做出各種指令。自我就是意識,它則像三明治一樣被夾在中間,雖然看起來是自主的,但要受本我和超我的控制。

潛意識堪稱是人類認識世界的一次大革命。由于潛意識的決定都是自然而然的,根本意識不到,所以古人不知道有“潛意識”這個東西,只知道有意識。

在古代,人們認為大地是宇宙的中心,人類是地球的主宰。但是天文學告訴我們:地球不是宇宙的中心,地球圍著太陽轉,甚至連太陽系也只是銀河系一個偏僻的角落。生物學則告訴我們:人類并非天生就是地球的主宰,我們是由古猿進化而來的,人類屬于哺乳動物中的靈長類。

弗洛伊德的潛意識理論告訴我們:人類甚至不是自身的主宰。我們的意識其實要受潛意識控制,本我和超我做出的決定,自我往往無法反抗。

有個比喻:本我是馬,自我是騎馬的人,超我是馬鞭。

騎馬的人知道要往哪里去,但是最后能去哪里,還是要靠馬來走。

也許有人會很奇怪:為什么人會有潛意識?

其實這并不奇怪,因為真正奇怪的不是為什么會有潛意識,而是為什么會有意識。

人類是哺乳動物靈長類,和其他地球上的動物一樣,都是自遠古進化而來。

在漫長的進化道路上,大部分時間里,生物可能都是沒有明顯意識的。在寒武紀生命大爆發之前,在長達幾十億年的時間里,地球上的生物只有細菌,而細菌是沒有意識的。

哪怕大型動物出現,甚至人類出現,我們身體的大部分也是無意識的。好比說我們的胃就是無意識的,你不需要控制胃去消化。潛意識并不只是大腦才有,似乎全身大部分都不受意識支配。

弗洛伊德是潛意識的發現者,他的理論現在雖然更被歸結于文學而非科學,但是他在心理學歷史上的功績依然值得人們敬仰和紀念。

另一種大理論:行為主義學派

行為主義學派是由華生(1878-1958)和斯金納(1904-1990)等學者共同創立的,曾經長期是心理學的主流學派。后來雖然發現有一些錯誤,但是瑕不掩瑜,該學派的部分核心思想直到今天還被認為是很有道理的。

行為主義學派最重要的成果,是發現了人類的三種行為的學習原則。

這個學習,并不是老師說一加一等于二,然后學生學習,而是指行為上的學習。

我們來分別看一看。

第一種學習:習慣化

人類最簡單的學習方式,其實不是別的,而是習慣。

“狼來了”的故事,大家都聽過吧。

故事是這樣的:

從前,有個放羊娃,每天都去山上放羊。一天,他覺得無聊,就想了個捉弄大家尋開心的主意。他向著山下正在種田的農夫們大聲喊:“狼來了!狼來了!救命啊!”

農夫們聽到喊聲急忙拿著鋤頭和鐮刀往山上跑,他們邊跑邊喊:“不要怕,孩子,我們來幫你打惡狼!”

然而等農夫們氣喘吁吁地趕到山上一看,連狼的影子也沒有!放羊娃哈哈大笑:“真有意思,你們上當了!”農夫們生氣地走了。

第二天,放羊娃故伎重演,善良的農夫們又沖上來幫他打狼,可還是沒有見到狼的影子。 放羊娃笑得直不起腰:“哈哈!你們又上當了!哈哈!”大伙兒對放羊娃十分生氣,從此再也不相信他的話了。

過了幾天,狼真的來了,一下子闖進了羊群。放羊娃害怕極了,拼命地向農夫們喊:“狼來了!狼來了!快救命呀!狼真的來了!”農夫們聽到他的喊聲,以為他又在說謊,大家都不理睬他,沒有人去幫他,結果放羊娃的許多羊都被狼咬死了。

為什么第一次大家都去救放羊娃,而第三次就不去了呢?當然是因為放羊娃在說謊。然而行為學派認為這個在心理上也是個學習的過程:

第一次放羊娃的呼救對大家而言,是個“新鮮的刺激”,惹人注意。

然而等呼救次數多了,“刺激”就成了“背景”。大家在心理上也就習慣了:他就是個沒事喜歡呼救的人。

人的心理特征就是會注意新鮮事物,然而這個事物出現的時間長了,就沒人會一直注意它了,因為人們不會去注意背景環境。

這個心理現象非常普遍。

好比說在學校里,一個成績總是不好的同學忽然考了高分,大家就會覺得很驚奇:他怎么會突然考高分?難道是作弊了?

等他多考幾次高分,大家就習慣了:他就是個好學生。

第二種學習:經典條件作用

假設你在看恐怖電影,你看到一個女生在陰森的樓里走向一扇緊閉的房門,背景音樂忽然開始變得恐怖起來。

這時你會怎么樣?你會心跳加快,手心出汗,甚至捂上眼睛不敢看。

為什么?因為你以前看到過類似的電影橋段:當背景音樂開始恐怖起來的時候,馬上就要發生恐怖的事情了。

這就是一種學習。你把一個刺激(恐怖音樂)和另一個刺激(恐怖事件)聯系在一起了。一個事情預示著另一件事的到來。這種把兩個刺激結合在一起的學習,叫做經典條件作用。

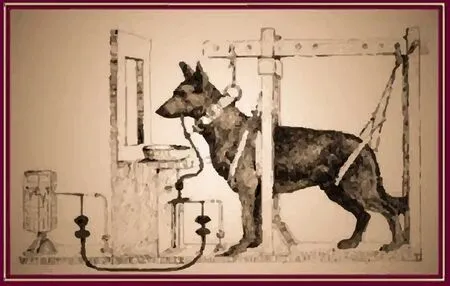

這個現象最早是俄羅斯科學家巴甫洛夫(1849-1936)發現的。他的目標是研究狗的唾液(沒人知道他為什么想研究這個東西),于是他需要讓狗分泌唾液,這就要經常給狗喂食。

然而在長期的喂食過程中,巴甫洛夫發現了一個現象:一開始,狗吃食物的時候分泌唾液。之后狗看到食物,還沒吃就會分泌唾液。再之后,狗看到經常來喂食的助手就會分泌唾液。到了最后,狗只要聽到助手的腳步聲,就會分泌唾液。

巴甫洛夫把這個現象總結了一下:吃東西會分泌唾液,這是本能,不需要學習,所以叫做“無條件反應”。然而有一些事情經常發生,好比說助手經常去喂食,最后讓狗有了預測能力:只要看到助手甚至聽到助手的腳步聲,就本能地做好了要吃飯的準備,分泌唾液了。這個叫做“條件反應”。由于巴甫洛夫的這個發現,他獲得了1904年諾貝爾生理學獎。

巴甫洛夫

條件反應是幫助動物乃至人類通過一件事情,對另一件事作出預測的能力。好比說你發現自己考了不及格,那就容易出冷汗,因為你的身體本能地做好了挨罵甚至挨打的準備……

另一種大理論:行為主義學派。

第三種學習:工具性條件作用

如果你想讓豬跳舞,應該怎么做呢?

這似乎是個無解的問題,因為豬是聽不懂人說話的。

但行為學派的心理學家認為,這其實是有辦法的。

我們可以先從一個小目標下手:讓豬自己往前走。

讓豬自己往前走,無非就是兩個方法:1 獎勵它往前走。2 懲罰它后退。

最根本的獎懲和懲罰,是用動物天生就喜歡或者討厭的東西,好比說吃和打。豬往前走,就給吃的,豬往后退,就上棍子。幾輪下來,豬就明白該怎么做了。

讓豬跳舞,也是如此。你不能指望等豬自己跳舞之后再給它獎勵,而是要對近似的行為進行獎勵。好比說當它搖晃身體,就可以給它獎勵,不斷地正向引導,假以時日,就可以讓豬跳舞了---當然,你不能指望它跳的多好看。

這就是“工具性條件作用”的本質---利用獎懲,讓人和動物自主地去做事。

其實對人和動物的訓練,最根本的邏輯都是利用獎懲,讓人形成行為習慣。

心理學家發現,這種獎懲最好是不固定、不連續的,那樣的效果反而更持久。好比馴狗的時候,人可以對狗說“乖狗狗”,狗當然是聽不懂的,不過狗如果發現,當聽到“乖狗狗”這個詞之后,有一定幾率會領到狗糧,它就會對“乖狗狗”這個詞特別敏感了,也會努力去做讓主人說出“乖狗狗”這個詞的事。其實,正是不確定性的獎勵,才會讓動物或者人類有巨大的動力去做一件事。

這種心理規律,可以幫助人建立好習慣,有時候也會被人利用而害人。

賭博就是用這個心理規律來害人的。

在國外的賭場里都有很多老虎機,往里扔錢之后,它會不固定地吐錢。

如果老虎機總是不吐錢,你會覺得它是壞的,就不玩了。但問題是它完全是隨機的吐錢,而且吐很多。好比說你每次投1元,它可以吐5元,但吐錢的概率只有八分之一。獎勵不固定,不連續,恰好就是工具性條件作用產生的要求。結果就是讓人上癮,很多人會因為想要老虎機吐錢,而不斷的嘗試,結果就是大量的虧錢。

人類思維的漏洞

說到賭博,那其實有一個別名,叫“愚蠢稅”。因為賭博除了莊家,都是輸家。主動去當輸家,那難道不是愚蠢嗎?但人們還是樂此不疲,每年全世界有數以萬億計的財富,莫名其妙的流失在了賭桌上,給人類社會造成了巨大的負擔。

賭博的人明明知道賭博的概率是輸多贏少,為什么還要去賭呢?

因為這是人的心理漏洞,什么叫漏洞的呢?就是明知道前面是坑,還是會往下跳。

心理學家研究發現,人類的一大弱點,就是會忽略“概率”。

舉個例子吧。

一個色子有六面,從一到六,大家都見過。我們設1、2、3為小,4、5、6為大,那么色子擲出來,大和小的幾率各是多少呢?

都是50%,這看起來是個顯而易見的答案。有一半的幾率出大,一半的幾率出小。

那么現在問題來了:

色子連續出現了十把“大”,那下一把出“小”的概率是不是會更大一點呢?

答案是:根本不會。下一把“小”的幾率還是 50%。

有人不明白了,幾率不是50%么?出了那么多把大,下一把怎么也該是小了吧。

這就是思維的漏洞:每一把色子大或者小的幾率都是50%,不會由于以前怎么樣就有所改變。

人們不明白,隨機就是隨機,不是均勻。扔出十把大,下一把依然有50%概率是大。大自然的概率不是讓數據看起來均勻,而是說在很多很多次----好比說一萬億次---扔色子的過程中,大和小出現的數量總和接近。至于中間會不會出現連續一百個小,或者連續一千個大,跟總概率是沒有關系的。

這個心理漏洞叫做“賭徒謬誤”。你看看,明明是坑,你還是跳下去了。

人類思維的漏洞(2)

心理學家認為,人是進化而來的,我們祖先的生活環境塑造了他們的心理結構,然后那些心理結構由于適合于生存,所以通過基因的遺傳,一代代的傳遞了下來,并給了我們。

然而,現代社會變遷的很快,很多新問題是我們原始的祖先從來沒有遇到過的,所以一個結果就是讓我們的心理結構并不完全適應于現代社會,在很多判斷上會出現明顯的失誤。

前面說的賭徒謬誤是一個典型,它背后的深刻道理是:由于人類進化史上沒有碰到過概率的困擾,所以一切關于概率的問題,人類都會犯糊涂。意識到漏洞的存在,是躲避漏洞的第一步,這也是心理學家對人類文明做出的巨大貢獻。

關于概率的問題,我們都會犯糊涂,是真的嗎?當然是啦。

不信的話,再來個坑你跳跳看吧:

我們都知道,核輻射是很可怕的。廣島長崎的原子彈除了炸死大量無辜的平民之外,還讓很多人死于輻射導致的癌癥。前一段福島核電站泄露,也造成了亞洲東部各國的恐慌。

那核輻射究竟有多可怕呢?所有的新聞報道,都喜歡用“雷姆”、“西弗”等看起來很科學的數據,說當地輻射超標了多少多少,讓讀者們嚇得不輕。福島核電站泄露,北京的老百姓居然開始搶購碘鹽,可見恐慌的威力有多大了。

我們知道,核輻射真正的威脅,是讓人得癌癥。那么人在一生里得癌癥的幾率有多少呢?大概是44.29%,不過得了癌癥也未必會因為癌癥而死,真正因癌癥而死的概率大概是21.15%。這個數據是和核輻射完全無關的,無論你生活的環境有多好,壓力有多小,都有這么高的幾率死于癌癥。

在廣島長崎的核爆炸后,當地十萬幸存者,短期內受到的輻射量大概是20雷姆,超過中國現在國家輻射標準“一年0.1雷姆”很多倍,可謂是悲慘之極了。然而這些人里有多少死于癌癥呢?答案是大約有20800人。那么一個問題來了:遭受嚴重核輻射的原子彈幸存者,輻射致死的概率是多少呢?

人們估算的答案,往往比例很高。然而數學給出的答案是不到0.8%,因為這十萬人里本來就應該有兩萬多人死于癌癥。也就是說,別說核電站泄露了,哪怕是直接遭遇原子彈輻射,讓人致死的概率也不到百分之一。換言之,核輻射確實有害,但沒有那么可怕。

不過這些數字并沒有什么用,人們還是會本能地感到害怕,因為這是“心理漏洞”。只有受過科學訓練的人,才有可能正確面對。

發展心理學

心理學有很多的側面,也有很多的內容,一次是不可能講完的。本期最后要和大家說的,是兒童時期的“發展心理學”,因為這個是描述正在上學的兒童的心理情況的。

所謂發展心理學,并不是電視上常說的經濟發展,而是說人的一生。從初生的嬰兒,到兒童時期,到青年時期,再到成年時期,最后步入老年,這樣一種人生的發展會對人的心理有什么樣的影響。

對于發展心理學而言,人們18歲以前或許是最重要的,因為發展的最快。從1歲到8歲,人的變化堪稱翻天覆地,但是從31歲到38歲,人的變化微乎其微。

法國心理學家皮亞杰(1896-1980)大概是最重要的發展心理學家了。他通過長期的研究,提出了兒童發展的幾個心理階段:

感知運動階段:兩歲之前。這個時期的嬰兒只是自然生物,對外界沒有推理能力。他甚至無法理解一個東西怎么會移動地方,哪怕你當面把奶瓶拿走,嬰兒還是會到原來的地方去找。

前運算階段:2-7歲。這個階段的兒童開始知道消失的東西也許會在其他地方存在了,但是他們無法理解別人,也不知道別人看到的事物和自己是不一樣的。這個年齡的兒童之間的對話,其實是自言自語。

具體運算階段:7-11歲。這個階段的兒童可以進行邏輯思維了。好比說兒童看到張三比李四高,然后又看到王五比張三高,就可以得出王五比李四高的結論,而不用真的把三個人叫到一起比一比。正因為邏輯思維的能力出現了,這個階段的兒童才開始要上學。

那么,有的小朋友也許會問,如果不上學會怎么樣呢?

答案是,如果受教育不夠,也許就進不了下一個階段了。

人在12歲以后,會進入形式運算階段。在這個時期,由于大腦發展趨于完善,所以人可以思考一些復雜的抽象問題:真理、存在、公平……這些哲學詞匯的背后的含義究竟是什么?此外還有數學、物理、化學……這個世界運行的規律是什么?12歲以后的人開始有能力進行獨立的深入思考了。

然而,如果沒有受到現代化的學校教育,很多人在12歲以后也不會進入形式運算階段。好比說中美洲危地馬拉山區叢林里的瑪雅小孩,由于當地十分貧困,人們上不起學,只好從小跟家長學習編制手袋,補貼家用。這些小孩在12歲以后,并不會有獨立思考科學或哲學問題的能力,但是他們編織的手提袋倒是精美異常。