業余學琴何必太正規(上)

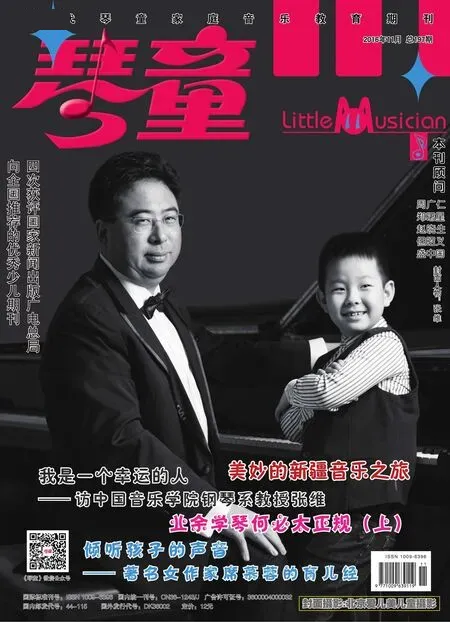

周海宏

業余學琴何必太正規(上)

周海宏

編者按:曾幾何時,學琴不再是孩子感受音樂魅力的一種方式,反而與苦、枯燥等負面情緒掛鉤;曾幾何時,業余學琴逐漸被正規化的教育加以干涉與綁架,這丟失的是孩子學琴的快樂與興趣、父母教育的初衷。對此,周教授專著文章,從心理、生理、技術等6+1個方面為家長朋友們講述學琴“正規化”和“保持興趣”之間的權衡與調整。

周海宏博士、教授、博士生導師,著名音樂美學家,音樂心理學,教育學家,現任中央音樂學院副院長。

什么?何必太正規?

我們琴童家長從來聽到的都是這樣的說法呀:“要么不學,要學就得正規!”“老師不按正規化要求,孩子動作不規范,那是誤人子弟!”“即便是業余學琴,也要按正規化去要求!”“孩子一開始動作不規范,將來學不出來!”

……

“指尖站起來,不要折,也不要摳”“掌指關節放松,放松,不是松垮!”“手腕擺平,不要拱!”“手腕放松,但不要塌!”“注意,手指要高抬指,抬起來,不要懶!”“抬指不要勾,也不要伸直!”“下鍵時手腕不要顛!”

……

這都是學琴的孩子每天練琴、每次上課的時候耳邊經常響起的訓誡。

注意:剛才列舉的那一堆要求,還僅僅是讓鋼琴發一個音來!許多學琴的孩子,正是在這些數不勝數的“正規化”要求中,覺得“學琴真苦”,從而變得越來越不愛學琴了。

想想我們打乒乓球,在專業教練看來,連持拍的姿勢都不對,更不用說揮拍、擊球了——可是我們終生享受打球的快樂。

想想我們游泳,在專業教練看來,劃水的姿勢就是“狗刨”,更不用說換氣、蹬腿了——可游泳是我們最喜歡的體育運動。

想想我們唱卡拉OK,在專業聲樂教師看來,嗓子就是破鑼一樣的“沙嘶比啞”,還五音不全,更不用說咬字、分句、換氣、喉頭、舌位、共鳴、氣息控制了——可是,我們享受歌唱的快樂,在歌唱中交友、狂歡。

……

人人都知道,任何一個包含操作技能的行業,都是需要經過艱苦的專業化訓練才能達到職業化水平的。但是,在打球、游泳、唱卡拉OK時,我們不在乎自己“很業余”,也不在乎專業人士的評價,因為我們本來就是業余愛好,健身強體、交友享受,為人生增色添彩是我們從事這些活動的根本目的。

可是孩子業余學琴,卻為什么怕“業余”,為什么要那么正規呢?為什么不能以打球,游泳,唱卡拉OK的目的、態度和標準對待業余學琴呢?如果是以那樣的目的、態度和標準對待業余學琴,學琴怎么會是苦的呢?

不關心原理的家長、老師,你這樣做好了:

孩子學琴,別提那么多、那么嚴的技術動作要求,點到為止,孩子能做到,就去做;做不到,或者再要求就會產生挫敗感、痛苦感了,就別再嚴格要求了——讓孩子用自己喜歡的方式演奏好了!

把活動的快樂、把享受演奏的成就感、把享受音樂、把熱愛藝術、把學琴教育要持續到初三畢業。作為學琴的第一要務,切不可為了正規化的要求,破壞了孩子學琴的興趣、樂趣!

關心原理的家長與老師往下讀:

在學琴教育的策略上,是否堅持正規化要求,需要在以下6+1個因素中權衡:技術規范問題、職業目標問題、音樂才能問題、學習動機問題、教育結果問題、教育策略問題,再加一個:生理機能問題。

下面,我們一層一層地說。

一、技術規范的問題

單就此項來說,當然是越正規越好。道理很簡單:正規的動作規范可以帶來更高的技術水平,從而可以演奏更難的作品,可以實現更好的音樂表現;在樂曲難度不變的情況下,可以讓演奏更輕松,對演奏那些既難又需要耐力的作品來說,這就是非常重要的了。因此,對于一個職業演奏者來說,正規的技術動作是非常必要的。

反之,如果技術訓練不正規(特別是初學階段),那么技術水平的發展將會受限,這直接導致將來不能勝任演奏較難的作品,也很難有演奏的質量。正是因為這些明擺著的道理,從老師到家長都非常信奉“學琴就要正規”的說法。“要么別學,要學就要正規”是很多老師樂于說,也是很多家長愿意聽的道理。

二、職業目標問題

顯然,正規的技術訓練,對演奏較難的作品、較高的演奏質量是需要的——這對那些職業音樂演奏者來說是必要的;但是對于那些不想成為職業音樂演奏者的人來說,他們既不需要演奏技巧那么難的作品,也不需要那么高的演奏品質,顯然這時,正規、專業化的技術訓練就不是必需的。這個道理大家都知道。但是,即便不想當職業音樂演奏者,能夠演奏更難的作品,能夠演奏出更高的音樂品質也是令人向往的。即便不想當職業演奏者,正規、專業化的要求又有什么不好呢——這是問題的關鍵。

三、演奏天賦的問題

這是導致問題復雜起來的根本原因。

能否掌握正規、專業化的技術要領,與人的演奏天賦相關。由于天賦的差異——天賦高的學生會輕輕松松、愉快地掌握正規專業化的技術動作;而天賦低的學生則費力練習仍不得要領、無法掌握。由于天賦的原因,學生掌握正規演奏的訓練成本與代價是完全不同的。

天賦對成就的制約作用,在我們的教育中被嚴重地忽略了,也被善意地掩蓋了。但是,我們無法否認這樣的事實:

達到相同的水平,天賦高的孩子付出的努力要少于天賦低的孩子。以考級為例,在每天練琴時間差不多的情況下,考到最高級別,有的孩子要用6~9年甚至更長的時間(也有大量孩子,根本考不到最高級就不得不退出了);而有的孩子則只需要3~4年,甚至更短的時間(在我們做的調查中,音樂學院附中的孩子平均為3年)。

而付出相同的努力,孩子學琴進步的速度也完全不同:每天練一小時琴,有的孩子可以以每年升3級的速度扎實晉級;而有的孩子則只能以每年升一級的速度勉強通過。

人的演奏天賦在人群中是呈正態分布的,對此,每位器樂老師都是心知肚明的。以鋼琴為例,一個簡簡單單的跳音動作,有的孩子練幾個月都掌握不好,有的孩子練習幾下就掌握了,而有的孩子一上手就很標準、很規范;一個簡簡單單的手指不要折,有的孩子學幾年琴都做不到,有的孩子通過反復強調、練習才能夠掌握,而有的孩子根本就沒有折指的問題。

對于天賦高的孩子來說,可以輕松愉快地就掌握了正規、專業化的技術規范;但是對于天賦低的孩子來說,嚴格要求規范化的技術動作可能就是令人痛苦不堪的事。對天賦不足的孩子提出了過高、過嚴的正規化要求,是造成“學琴苦”的重要原因——請注意,現在開始涉及第4個因素了:學習動機問題。

這時候,很多家長與老師都認為,“學琴苦,那不正是培養孩子毅力的好時機嗎?”

很多人都認為吃苦可以培養一個人的毅力。請我們來學習一下人性的基本原理。

四、學習動機問題

毅力是動機強度的表現,而快樂強化動機、痛苦弱化動機,這是人類不可抗拒的本能。一個人在遇到挫折與痛苦時仍然有堅持下去的毅力,不是因為苦本身,而是因為克服困難取得成功后的快樂感在召喚。在“要正規”的要求下,當孩子做不到時,就會產生痛苦感、吃力感、挫敗感,特別是當老師、家長因為孩子達不到要求時責備、批評,甚至訓斥、體罰孩子時,這種痛苦感就會加倍。從人性的原理講,這時孩子學琴的動機水平就會不可避免地下降,進而產生厭學、不愛練琴就是順理成章,自然而然的結果。

請注意:這時正規專業化的要求,就不再是有百利而無一害的,而是以犧牲孩子的學琴興趣,甚至是以破壞孩子熱愛音樂為代價的了。此時,問題的關鍵就不是正規化有多重要,而是要不要以犧牲孩子的學琴動機為代價去堅持正規化的要求。這是一個“兩害相權取其輕”的權衡問題!

“正規化”與“保持興趣”,哪個是卒,需要丟;哪個是車,需要保?這是問題的關鍵。

由此,開始涉及第5個因素:在學琴教育中,家長想要獲得什么樣的教育結果?

(未完待續)