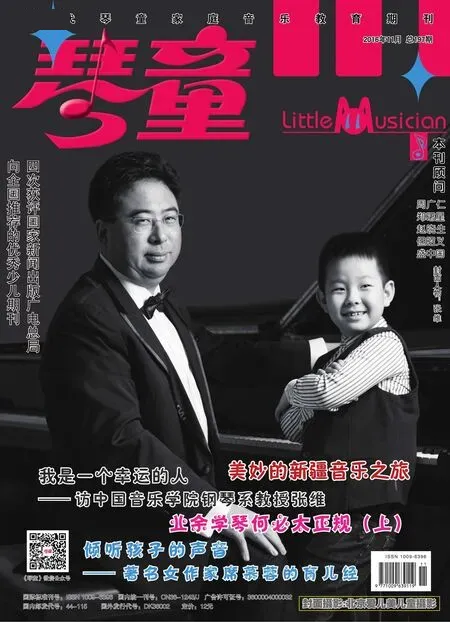

我是一個幸運的人

——訪中國音樂學院鋼琴教授張維

宋纓芮

我是一個幸運的人

——訪中國音樂學院鋼琴教授張維

宋纓芮

張維中國音樂學院鋼琴系主任、鋼琴表演碩士、副教授、碩士研究生導師,中國音樂家協會會員,中國鋼琴學會理事,泰國吞武里大學亞洲國際藝術學院客座教授。

曾就讀于上海音樂學院鋼琴系,后經國家公派赴俄羅斯莫斯科學習。曾師從于張眉、陳朗江、林振剛、巢志玨、伊蓮娜·克拉索夫斯卡婭、那勿姆·施達克曼等國內外教授。

1994年開始在中國音樂學院任教,1998年擔任音樂教育系鋼琴教研室副主任,2001年參與籌建鋼琴系。作為教師,他培養了大批的鋼琴人才,他的學生參加了各類鋼琴比賽,并且取得優異成績,曾被學院授予“三育人優秀教師”“我心目中最優秀的專業課教師”等稱號,并且在國內眾多城市開展了教學講座和專家課。國家大劇院兩次邀請他在《經典藝術講堂》作專題講座和演奏。他也受到韓國連川DMZ國際音樂節、德國瓦森伯格鋼琴夏令營、北京國際音樂大師班藝術節的邀請,作為特邀教授在活動中講授大師班課與鋼琴課。

他的演奏活動遍及國內外,曾在上海、北京、沈陽、天津、石家莊、寧波、澳門、新加坡、韓國首爾、越南、澳大利亞、莫斯科等舉辦過音樂會,并獲好評。他錄制了不同時期、風格的鋼琴作品(CD、DVD),同時也在《人民音樂》《藝術評論》《鋼琴藝術》等刊物發表文章。

他曾擔任國內外諸多鋼琴比賽的評委,比如CCTV第2屆、第3屆全國鋼琴、小提琴大賽評委;第5屆全國青少年鋼琴比賽評委;第一屆全國音樂院校鋼琴比賽評委;全國九大音樂學院“雅馬哈杯”學院大獎評委;中國“施坦威”大賽總決賽評委;亞洲鋼琴公開比賽特邀評委;“洞聽黃龍”全國青少年鋼琴比賽評委會主席等。

從小到大都很優秀

談及張維老師的學琴經歷,他覺得這是水到渠成的事。他出生在文藝家庭,深受家庭影響,從小就接觸到音樂,也對音樂很感興趣。他回憶道:“學琴對我來說是很自然的事,并且我自己喜歡彈鋼琴。記得鋼琴剛剛搬回家的時候,我就坐在上面很長時間都舍不得下來。最早媽媽是想讓我跟舅舅學小提琴,但上過一次課后發現不太喜歡,我還是想學鋼琴,媽媽也只好放棄小提琴,讓我練鋼琴了。與現在的琴童相比,我并不覺得練琴枯燥。我的小學是長春電影制片廠的子弟學校度過的。那時廠里經常需要小孩子的配音,作為文藝骨干,我經常被叫去配音,同學們就特別羨慕我。我也覺得蠻有意思的。另外,媽媽所在的長影樂團也會為我們這些孩子開音樂會,我們也經常參加。所以說我小時候音樂環境相對比較好,這也是我能繼續學習音樂的先天優勢吧。”

老師帶給我的幸運

古詩有云:“飲其流者懷其源,學其成時念吾師。”張維正是如此。他一直認為自己能有今天的成就,歸功于他的幸運,幸運地遇到了那些負責任的、高水準的老師。“我的啟蒙恩師是譚瑩老師,她是鋼琴家趙胤胤的母親,我跟隨她學習了兩年左右的時間。后來譚老師從長春的東北師范大學被調到星海音樂學院,我就跟張眉老師學習。張眉老師是一位童子功很深的老師,也是一位指揮家。她對我很嚴格,我在她的教導下考入了沈陽音樂學院附中。考入沈陽音樂學院附中后,便由陳朗江、林振綱老師夫妻二人帶我,從初一一直到高三,他兩人雖然是大學老師,但對我總是很有耐心地指導與嚴格要求,也多虧遇到了他們。”張老師說。

除了老師的悉心栽培,張維對音樂也是極為投入與執著。那時,為了準備升學考試,在林老師的要求下,張維為放寒假都沒回家,就在學院的琴房堅持練琴。當時條件很艱苦,最難熬的是在琴房練琴沒有暖氣,特別冷。就這樣,他每天上午9點開始練琴,直到下午5點才結束。每天練完琴,老師還會給他上兩個小時的專業課,那個階段提升特別快。后來他考入上海音樂學院,老師是巢志玨老師,當時鋼琴系的副主任,也是出了名的好老師。張維說:“巢老師無論是在做人還是在音樂上,都很有德。包括后來我在俄羅斯留學,伊蓮娜·克拉索夫斯卡婭、那勿姆·施達克曼老師們,對我們再專業上沒有一點私心,免費給我們上了好多次課,這種精神讓我很受感動,對我后來走向教師道路的影響很大。”

“后來者”更努力

因為家庭的影響,張維一直期望自己也能成為一位專業音樂教師。從上海音樂學院畢業后,衡量再三,他還是選擇了來到中國音樂學院,那時也正是中國音樂學院求賢若渴的時期。

在中國音樂學院工作幾年后,學校要成立鋼琴系,張維參與了籌建工作。與中央音樂學院、上海音樂學院兩所學校相比,中國音樂學院鋼琴系的成立算是比較晚的,所以張維等人在向中央音樂學院和上海音樂學院學習的同時,還與不同專業的骨干積極交流,團結師資隊伍,而且不斷吸納很多優秀學生和優良資源。比如為了舉辦北京國際鋼琴藝術節,張維同鋼琴系的其他老師,已經有十幾個國慶假期沒有好好地享受過了,并且總是事無巨細地參與到各個環節中,他們既要當司機,還要去訂餐、攝像、錄音、推鋼琴、貼各種條幅。談及為什么這么努力,張維老師笑著說:“舉辦這個國際鋼琴藝術節,就是為了搭建一個很好的學術交流平臺,把這些國際一流的理念帶到我們同學的身邊,上海音樂學院等院校的很多同學都來參加我們的這個活動。”

肩負宣傳中國文化的使命

作為中國音樂學院的教師,除了傳授專業,張維還會盡可能地用學術活動宣傳中國文化。他說:“我們希望給大家營造一個很好的國際國內交流的大環境和氛圍。我們有一個活動叫‘中國印象’,是個官方的活動,每年帶著學生出國去演出,我們已經走了好多國家,像奧地利、德國、美國、澳大利亞等,今年是意大利,明年我們去德國。因為我們是中國音樂學院嘛,還承載著一些傳播中國音樂文化的使命。今年,我們的意大利之旅收獲很大,不僅去了意大利的4個城市,跟4所學校合作,演了3場中國鋼琴作品,而且受威爾第音樂學院、烏迪內音樂學院、威尼斯音樂學院、羅馬的塞斯蒂音樂學院等歐洲老牌且很有名的音樂學院的邀請參與演出,還跟名校的校長、鋼琴系主任做了很多交流。同時,我們也給他們送了好多中國作品的譜子、CD,展示了我國鋼琴發展的百年歷史。

我們的王黎光院長也提出了12字的辦學方針:承國學、揚國韻、育國器、強國音。這也是我們今后的辦學方針。經常聽到一種說法:中國音樂學院怎么會有西洋樂器專業呢?我覺得這個并不矛盾,我們可以站在民族的、自身責任的角度,要有責任感,不能完全忘了本。但同時我們也要有這樣的一個高度:吸取鋼琴文化的精髓。比如俄羅斯,他們音樂的發展不是把三角琴這些民族樂器推到一個什么樣的高度,而是這些鋼琴大師、小提琴大師、指揮家、作曲家對他們的民族種文化高度沒有異議,所以我覺得恰恰是鋼琴、小提琴這些西洋樂器更能夠把中國的文化傳揚出去,能夠創造一個新的高度,這是很重要的一點。無論是我們演奏家、音樂家的培養,包括我們作品的積累、發掘、弘揚,這都是我們身上的責任。通過鋼琴去彈奏那些承載著中國文化的作品,在老外看來可能會比通過中國傳統的樂器的演奏更加容易適應,所以經過我們在國外很多次演出的經歷,我們在選曲等方面也有了一定的經驗。”

學東西不能太功利

眾所周知,雖然我國鋼琴琴童多,但并不意味著我們的音樂素養就高。張維老師對此有自己的看法。他說:“我們國家人口基數很大,但音樂人口,甚至說古典音樂的人口或者說鋼琴的鐵桿粉絲人數太少了。在我國,雖然說鋼琴有百年的歷史了,但古典音樂文化僅限在幾個大城市,分布很不均衡。我們有時候帶學生出去演出,可能就是那里的第一場專業的鋼琴音樂會。其實,這些城市論條件,都可以聽知名演奏家的音樂會,比如承德,離北京這么近,卻沒有舉辦過專業的音樂會。其實說白了,大家還沒有真正感受到古典音樂是什么,鋼琴是什么,雖然我國的鋼琴產量很高,但真正懂鋼琴、會彈鋼琴的人太少了。”造成這種現象的原因,張維認為是功利心在作祟。比如現在考級、比賽潮依然很熱,或者很多家長讓孩子學琴,是為了開發智力、增加修養,但是怎么學、學什么家長并不太關心,就覺得花錢了就完成家長的義務了,完全不知道音樂能給人帶來什么。同時,音樂教育的模式缺乏專業性、規范性,音樂教育魚龍混雜,教師隊伍素質有待提高,有的老師甚至完全不會教,但也沒有人管。對此,張維深表擔憂。

我的孩子“很不幸”

張維老師的兒子也是他的學生。都說自己的孩子教不了,但是張老師卻不這樣認為,反而在教兒子的過程中給了他很多啟發與感觸。“我的孩子4歲開始學鋼琴,很乖,還學小提琴,他也沒有覺得苦。任何事情的成功不都需要投入和堅持嗎?沒有什么可以說是很快樂、很輕松的,你恰恰是認識到它的內容,你學進去、有興趣了,才能感受到快樂。但作為老師、家長,你首先要知道快樂教育的內涵是什么,往往有的老師將一些專業性的東西簡單化、細致化,這樣容易讓學生找到一些樂趣,而不是一味地去訓:你為什么不懂?你為什么不會?實際上可能是老師沒有很好地講清楚,往往這也是我們教學中的問題。目前很欠缺的就是如何讓孩子們更好地體驗音樂,讓他們去展示或者說是交流這樣的機會,因此,要讓孩子們多上臺演奏,而不是一味地考級拿證書。當然現在我們不能完全否認考級,因為它已經產業化了。我覺得任何事情,形式是一方面,內容更重要。”張老師說。

拋開教師的身份,作為一位琴童的父親,張維也有不少育兒經驗值得分享。他說:“我的孩子可能在很多孩子當中是比較幸運的,也可以說是很不幸的一個。幸運的是我們家兩個鋼琴老師,不幸的是他學鋼琴的時候不能出錯,錯一點點我們倆人同時就喊‘不對’,一點也不能錯。他在男孩子里面算是比較能坐得住的,4歲左右就開始簡單地彈琴,不到4歲半就正式學琴。同時,他很喜歡聽音樂會、歌劇等,前幾天我帶他去國家大劇院聽歌劇,他不像其他孩子那樣坐不住,一直從頭看到尾。我覺得可以通過耳濡目染的方式讓孩子沉浸在音樂氛圍中。因為現在的條件太好了。現在手機上、QQ音樂、蝦米音樂上一搜索,樂譜全都出來了,全都是免費的,而且你還可以選擇音質,有一個稍微好點的耳機就可以了。我上學的時候條件還不太好,假如想聽一部音樂作品就要去圖書館查閱卡片,而且全是英文,查完之后去視聽室聽,都說那些黑膠唱片或老式的盒帶,音質差,完全聽不清楚。我現在就是特別想給基層的老師灌輸一些意識:環境的影響是很重要的。現在的關鍵是我們大部分人還沒有形成聽音樂的習慣。”

教師的責任重大

張維老師參與過很多社會音樂活動,接觸過很多老師,所以他特別關注基礎教育師資的問題。他說:“我們現在比賽,有的孩子彈的曲子特別大,但是彈得完全不對,錯音一大堆就來比賽了,說明老師根本沒有在音樂上給他們把好關,其實就是師資的問題。我們學校有個考級,以前我沒怎么參與過,后來我做了一些老師的培訓,把我嚇壞了。辛苦準備了好幾天的演講,他們根本沒聽懂,然而內容都是最基本的。我認為這會直接影響到我們的生源情況,我們的基數是很大,但實際情況確實不太理想。基數太大,師資跟不上,就會有一些人‘無證上崗’,完全沒有資質的人渾水摸魚。更可怕的是有些家長感覺無所謂,反正已經花錢了,不管學成什么樣子、彈得對與不對并不在乎。以前我覺得這種講學太麻煩了,沒有必要,但現在我不推脫了。作為高校專業的教師,面對這樣的情況,我覺得我要承擔責任和義務,還是要發出點聲音,更要跟我們的同行保持交流、溝通。”

在一些鋼琴大賽,特別是令人記憶猶新的“北京國際鋼琴藝術節”上,總能見到張維老師和藹、胖胖的身影。然而,在他的背后有著沉甸甸的對音樂教育的責任感與使命感,他關注著中國琴童的發展,還積極地推動中國傳統文化的傳播。

國家大劇院講座音樂會

封面小琴童:中國科學院附屬實驗學校二(8)班 張卓彥