南源滑坡工程治理方案簡析

朱云

摘要:余江縣南源滑坡對南源村民小組居民樓及居民構成威脅。本文在滑坡形成影響因素和危害情況分析的基礎上,提出兩套治理方案進行對比,推薦“擋土墻+削方+預應力錨索+截排水溝+植被恢復”治理方案,以期達到治理地質災害和生態環境的目的。

關鍵詞:南源滑坡;工程治理

1滑坡概述及危害

1.1地理位置及滑坡情況。南源滑坡位于余江縣東北部南源村民小組居民樓房后側,滑坡位置地理坐標東經:116°55′15″,北緯:28°29′07″。所處斜坡縱長80m、寬70m、坡向260°,前緣海拔約75m,后緣海拔145m。下伏基巖巖性為中元古界雙橋山群修水組皮庫段巖組,屬順向坡,見圖1。

從現場調查情況看:①滑坡體位于南源村民小組居民樓東北側,為防止地質災害發生,對其進行切坡處理。切坡分兩級,中間有一寬約2m的平臺,平臺上設有排水溝,滑坡體整體坡向255°,巖石破碎,強風化層厚度較大。滑坡體處于切坡段的北端,主要由強風化層組成,滑動面為節理面,滑面坡度約60°,滑體前緣已經觸及房屋后墻,且仍處于滑動中。下部滑動有可能牽引上部整體滑動,潛在滑動規模較大,約為12000~20000m3。②東南側不穩定邊坡位于南源村民小組居民樓東南側,已進行切坡處理,切坡分兩級,中間有一寬約3m的平臺,殘積層厚度約1~3m,節理發育,巖石破碎,強風化層厚度較大。③南側不穩定邊坡位于南源村民小組居民樓南側。切坡分兩級。節理發育,有多個方向的節理面,巖石破碎,強風化層厚度較大,約1~2m。

1.2滑坡穩定性。滑坡體所處地區屬強切割低山丘陵地形,侵蝕剝蝕地貌。巖性為一套較軟弱的中元古界雙橋山群變質砂巖、絹云千枚巖,其抗風化能力較弱,巖層風化強烈,風化殘坡積層較厚,坡積物為含碎石、塊石的粉質粘土,粉砂土,結構松散,滲透性強,凝聚力弱。上部的殘坡積土夾碎石及強風化薄層狀頁巖、泥巖,在含水量飽和的情況下,受重力的影響容易沿著層狀節理向下滑動,不僅造成邊坡水土流失,而且極易發生土質滑坡和巖質崩塌。區內主要人類工程活動為村民建房等。產生滑坡地段的坡腳因住房被嚴重切削,連續切坡長約70米,切坡高度一般為5.0~9.0m,切坡陡坎與民房水平距離0.50~3.0m,基本上無邊坡防護措施,為滑坡的發生具備了地形條件。

1.3滑坡危害。該滑坡前緣為南源村民小組,距民居最近距離5m,威脅該村民小組30戶居民230人的生命安全,30棟磚混結構房屋財產安全,潛在經濟損失約700萬,為重大級地質災害,滑坡具有治理的必要性。

2滑坡工程治理設計

目前滑坡處于緩慢蠕動變形階段,隨著雨季來臨穩定性將有所降低,針對變形破壞特征及現場實際情況,建議采用以地表排水為主,抗滑支擋相結合的綜合治理措施,從而確保滑坡的整體穩定。

根據滑動特點,建議對南源滑坡進行工程治理,兼顧生態環境。選取方案一“拆遷避讓”和方案二“擋土墻+削方+預應力錨索+截排水溝+植被恢復”兩套治理方案進行對比。

方案一:拆遷避讓

該滑坡治理工程設計方案為:清除滑坡體滑動的巖土體+村民搬遷。經初步測算清除滑動巖土體的所屬費用為120多萬元(巖土挖、運費用按當地費用);拆遷安置費用則需要400多萬元(據當地政府測算結果);兩項費用合計為520萬元。但該方案尚未考慮清除滑動巖土體后遺留下的地質災害隱患—產生新的甚至更大的滑坡,以及對城市生態環境的破壞等。

方案二:工程治理

該滑坡治理工程設計方案為因地制宜的綜合治理方案,其總原則是技術可行、經濟合理,并于周邊環境相互協調與統一。工程治理方案設計對東北側滑坡體治理措施包括:第一級切坡(下部)坡腳設置擋土墻,坡面設置錨噴護坡,第二級切坡(上部)設置格構護坡、中間平臺設置植被綠化及修筑排水溝,滑坡體后緣修筑排水溝。東側不穩定邊坡治理措施包括:第一級切坡(下部)坡腳設置擋土墻,坡面設置錨噴護坡,第二級切坡(上部)設置格構護坡、中間平臺設置植被綠化及修筑排水溝,第二級切坡后緣修筑排水溝;東南側不穩定邊坡治理措施為對邊坡進行漿砌護坡,邊坡坡腳與上部邊坡后緣修筑排水溝。

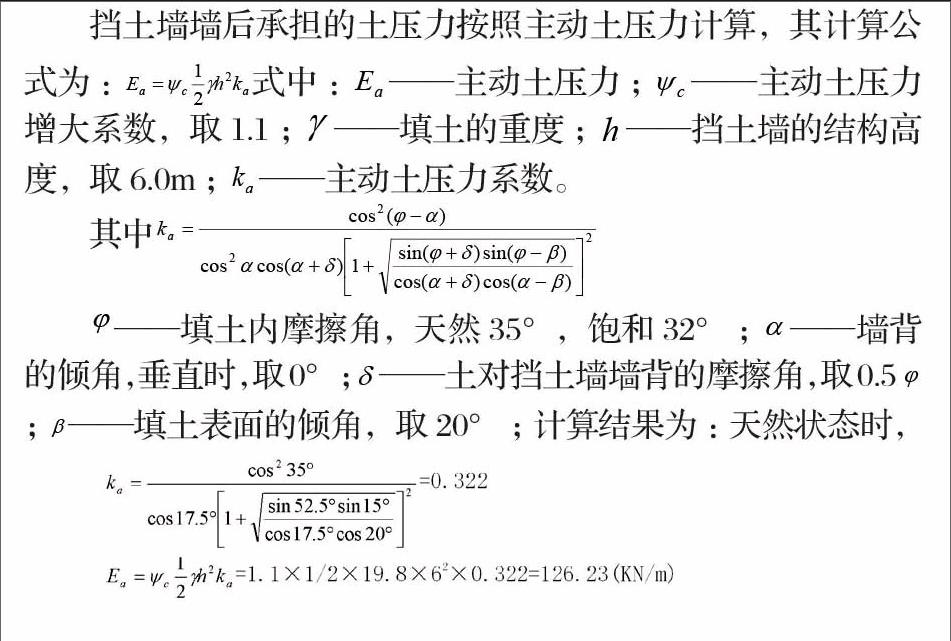

(1)擋土墻設計。在滑坡體與東側不穩定邊坡的前緣坡腳上設置擋土墻,擋墻為重力式擋墻,墻高2.5m,擋土墻頂寬1.0m,墻面坡比1:0.25。擋墻基礎深1.0~2.0m。墻頂根據坡面地形控制。擋土墻為漿砌塊石結構,砌筑砂漿標號為M7.5,1:2的水泥砂漿抹面。治理設計順序是先設置好擋墻,待擋墻施工完畢并達到強度75%,然后采用砂性土填方夯實、按現在滑坡坡面的自然坡度平整。