非慣常環(huán)境下旅游服務投訴補救理論模型的構建

張 廣 宇

(西南民族大學 旅游與歷史文化學院,成都 610041)

非慣常環(huán)境下旅游服務投訴補救理論模型的構建

張 廣 宇

(西南民族大學 旅游與歷史文化學院,成都 610041)

在非慣常環(huán)境下,旅游消費者的心理與行為與其在日常的工作、學習與生活的表現(xiàn)存在顯著差異。旅游業(yè)的綜合性和旅游服務消費的異地性、無形性等特征,導致服務失誤不可避免,旅游者的不滿意及投訴事件屢有發(fā)生。運用動機歸因理論、目標導向理論以及服務補救相關理論,構建旅游者投訴動機與服務補救策略匹配的二維矩陣,探討其對旅游服務補救滿意度與旅游者感知補救績效的雙重影響。同時,研究討論管理部門介入度與旅游者目標導向?qū)Ψ昭a救效果的調(diào)節(jié)作用,揭示在服務補救過程中旅游者情緒體驗的中介作用。通過構建非慣常環(huán)境下旅游服務補救的理論分析框架,不僅提出了一系列可供檢驗的研究命題,為深入理解旅游服務補救問題提供了可參考的理論視角,而且有助于服務補救理論的發(fā)展與完善。

旅游服務失誤;旅游投訴;非慣常環(huán)境;服務補救

近年來,旅游消費市場服務失誤事件頻發(fā),旅游投訴數(shù)量遞增,已嚴重影響到旅游業(yè)的快速、健康、可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)人民網(wǎng)“旅游3.15投訴平臺”發(fā)布的數(shù)據(jù),2015年,網(wǎng)站共收到1467條旅游投訴,較2014年增長了36.6%,其中服務質(zhì)量、旅游合同、售后服務、強迫消費等是旅游投訴的“重災區(qū)”①。因此,如何有效地對旅游投訴事件進行管控,采取針對性的服務補救措施,降低其對旅游企業(yè)及旅游目的地的負面影響,已成為亟待解決的問題。

然而,在實際的旅游投訴處理中,旅游企業(yè)和旅游行業(yè)監(jiān)管部門仍面臨諸多困惑。繼三亞“天價海鮮”、 麗江“酒托”、青島“38元大蝦”、去哪兒網(wǎng)“假機票”、云南“黑導游”等事件之后,2016年春節(jié)期間的哈爾濱“天價魚”事件再次受到全社會的廣泛關注,這一系列事件反映出旅游企業(yè)在應對游客投訴中仍面臨著策略不當、成效低下等諸多難題。另一方面,在旅游投訴處理過程中,通過大量的媒體報道(例如哈爾濱“天價魚”事件調(diào)查小組奔赴常州向游客道歉并支付賠償金等),我們看到涉事企業(yè)和行業(yè)監(jiān)管部門都在積極應對。那么,這種多個行為主體參與旅游投訴處理的做法是否湊效?具體的服務補救效果如何?現(xiàn)有研究對此問題并沒有明確的結論。

實際上,服務消費異質(zhì)性、無形性、同步性等特征決定了服務失誤(Service Failure)是不可避免的,而處理消費者的投訴也成為企業(yè)日常管理活動的重要組成部分[1]。早在20世紀80年代,國外學者就開始對服務失誤進行研究,主要成果集中在服務失誤概念、類型、成因、影響因素等方面,而近期的研究則偏重服務補救(Service Recovery)及理論框架的構建[2]。國內(nèi)學者對服務研究起步較晚,主要研究成果集中在消費者投訴傾向及影響因素、消費者關系與服務失誤、文化差異與服務失誤的關系等方面[3]。然而,旅游是人們在非慣常環(huán)境下的一種服務消費現(xiàn)象,具有典型的異地性、短暫性等特征[4]。相對于人們慣常的工作和生活環(huán)境,旅游者在非慣常環(huán)境下的消費行為將因個體的價值觀念、人際關系、生活方式、行為準則等方面的改變而出現(xiàn)異化[5]。進一步來講,非慣常環(huán)境下的旅游消費者行為與其在日常生活、工作和學習中的行為存在明顯的不同。Atila通過對旅游者在目的地消費行為的分析就得出類似的發(fā)現(xiàn)[6]。此外,由于旅游市場的綜合性以及旅游服務消費的異地性特征,使得旅游者在目的地遭遇服務失誤后存在極為復雜的心理。因此,在非慣常環(huán)境下,遭遇服務失誤的旅游者投訴動機是什么?企業(yè)該如何制定有針對性的補救策略?行業(yè)管理部門介入旅游服務補救后,服務補救的雙重效果(企業(yè)和管理部門)該如何衡量?針對上述問題,本研究基于動機歸因理論視角,綜合運用消費者行為學、動機心理學、社會心理學、旅游管理學等學科知識及方法,嘗試構建非慣常環(huán)境下旅游者投訴動機、補救策略與雙重補救效果的概念模型,為深入理解旅游服務補救問題提供可參考的理論視角,并有助于服務補救理論的發(fā)展與完善。

一 服務失誤與服務補救研究進展

(一)旅游投訴的研究現(xiàn)狀與趨勢

旅游業(yè)的綜合性和旅游服務消費的異地性、無形性等特征,導致服務失誤不可避免,旅游者的不滿意及投訴事件屢有發(fā)生[7-8]。投訴作為旅游者抱怨的公開行為,往往是因為旅游消費者在產(chǎn)品購買、商品使用或接受服務等過程中與經(jīng)營者發(fā)生的權益之爭,從而提出書面或者口頭上的異議、抗議、索賠和要求解決問題等行為[9]。就影響程度而言,旅游投訴對企業(yè)及管理部門帶來的影響將遠遠大于通常的抱怨行為。然而,現(xiàn)有文獻對旅游投訴的研究視角過于單一,對旅游服務消費的獨特性分析不足。自Gronroos提出顧客感知的服務質(zhì)量概念[10]后,De Witt 和Brady將其引入旅游服務質(zhì)量提升的研究中[11]。隨后,Del Rio-Lanza等學者在研究中指出,針對不滿意顧客的管理是提升旅游企業(yè)服務質(zhì)量的關鍵[12]。國內(nèi)研究方面,吳倩和華細玲通過對旅游投訴的分析,指出旅游企業(yè)在服務質(zhì)量管理、顧客投訴應對等方面還存在較大問題[13]。隨后,黃怡和朱元英繼續(xù)從質(zhì)量管理視角探討了旅游業(yè)現(xiàn)存的服務質(zhì)量問題,并提出了降低旅游投訴、實現(xiàn)旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展的措施[14]。隨著信息技術對旅游者消費行為影響研究的深入[15],鄒雅真通過對在線旅游企業(yè)投訴事件分析,從投訴時間、投訴內(nèi)容、投訴評價等方面揭示了旅游企業(yè)服務質(zhì)量和經(jīng)營管理中的問題[16]。由此來看,現(xiàn)有研究大多從服務質(zhì)量提升的角度分析旅游投訴問題,而實際上,在此過程中,企業(yè)對旅游投訴的應對方式與處理效果將直接決定著顧客滿意度與服務質(zhì)量的提升。

在旅游投訴應對的研究中,大多數(shù)文獻基于顧客抱怨的分析思路,對旅游者抱怨的制約因素[17]、原因[18]、內(nèi)容[19]、行為方式[20]和抱怨管控[21]等方面進行探討。在具體的研究視角與行業(yè)分布方面,張帆從抱怨的角度對團隊旅游中的服務失誤事件進行研究[22]45-46;彭建軍分析了酒店顧客抱怨中的影響因素[23];譚剛等分析航空服務業(yè)服務失誤中顧客知識對服務失誤歸因的影響[24];彭軍峰和景奉杰從關系品質(zhì)的角度分析餐飲業(yè)服務補救效果的影響因素[25];王宇倩通過分析旅游行業(yè)服務失誤類型,提出道歉、解釋、賠償、反饋等補救方法[26]。在諸多研究中,歸因理論在分析旅游者抱怨時被廣泛應用。比如劉穎研究了高星級飯店服務失誤及服務補救后的顧客歸因[27]29-33;彭艷君等從顧客參與的視角對自助旅游中服務失誤歸因及旅游者行為意向進行研究[28];陸敏等運用歸因理論對高星級酒店的服務失誤和服務補救進行研究,并從歸因穩(wěn)定性、歸屬性和可控性三維度分析補救策略對重購意向的影響[29]。然而,在現(xiàn)有研究中,傳統(tǒng)的抱怨行為理論存在明顯不足,當考慮旅游者多重投訴動機時,就需要從旅游者“思想—情感—行動”序列關注其動機歸因,進而采取有針對性的服務補救策略。

(二)服務補救的研究現(xiàn)狀與趨勢

服務補救(Service Recovery)是服務提供者為了應對服務失誤(Service Failure)所采取的一切措施,目的在于轉(zhuǎn)變顧客的不滿意狀態(tài)[30]。現(xiàn)有國外文獻在服務補救重要性[31]、補救策略[32]、影響因素[33]等方面已有較多研究。國內(nèi)學者也對服務補救給予了相當關注,圍繞服務補救中的顧客情緒[34]、服務失誤情境下顧客行為意向[35]、服務失誤歸因[36]、服務補救效果及影響因素[37]、服務補救悖論[38]等議題進行了深入研究。然而,現(xiàn)有研究在考慮服務補救時,大多面對的是單一的補救主體,較少關注旅游投訴應對中的多個行為主體參與補救的情況。為此,本研究將針對旅游服務補救的特殊性展開探討。

在服務補救效果的研究中,大多數(shù)文獻僅將顧客滿意度和忠誠度作為重要衡量指標,缺乏針對旅游服務補救效果測量的研究。陳可和涂榮庭在探討顧客心理差異對服務補救效果影響時,將補救滿意度作為補救效果衡量指標[39]。針對服務補救與滿意度之間的關系,孫偉等研究指出,旅游企業(yè)采取的道歉和解釋不能降低游客的不滿意,而補償、承認錯誤和員工授權則能減少游客的不滿,更加深入地分析了補救措施與滿意度的影響關系[40]。此外,唐小飛等探討服務補救策略與補救時機匹配對補救績效影響時,也使用顧客滿意作為因變量[41]。然而,也有研究引入了更多的補救效果指標,傅慧等在分析酒店不同服務失誤歸因下的補救策略時,使用信任、口碑、重購意向作為補償效果的測量變量[42]。但是,旅游服務消費具有明顯的異地性特征,這使得遭遇服務失誤的消費者很難在陌生環(huán)境下產(chǎn)生較高的信任與重購意向。所以,在衡量旅游服務補救效果時,就需要考慮這種特殊性。

二 非慣常環(huán)境下旅游服務投訴補救理論模型的構建

(一)旅游者投訴動機與服務補救策略匹配分析

根據(jù)維納提出的“動機歸因理論”,旅游服務補救需充分考慮旅游者的投訴動機。動機歸因理論把歸因重點由歸因過程轉(zhuǎn)移到歸因結果方面,提出了“思想—情感—行動”序列,關注歸因的結果變量[43]。按照該理論的分析,遭遇服務失誤的旅游者會產(chǎn)生理解、預測和控制周圍環(huán)境的需要,將根據(jù)對各種線索的搜集,達到控制外部環(huán)境的目的,這一過程即為歸因活動。在非慣常環(huán)境下,旅游者在歸因過程中,不僅考慮服務失誤的誘發(fā)原因,更會思考采取投訴行動后的所得及行為背后的內(nèi)在動機。因此,在旅游消費過程中發(fā)生服務失誤后,旅游企業(yè)不僅要正確對待和積極受理旅游者的投訴,而且在采取補救策略時,要深入洞察旅游者投訴的動機歸因,以便開展有效的服務補救。那么,如果企業(yè)不了解旅游者投訴的動機,未能采取與旅游者期望相符的補救措施,這可能會加劇旅游者的不滿。

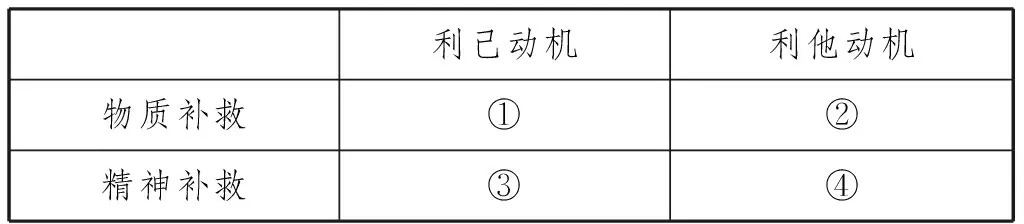

在前期探索性研究中,一方面,根據(jù)Writz等[44]、Fu等[45]、張圣亮等[46]相關學者對消費者投訴動機的研究發(fā)現(xiàn),存在主、次兩類投訴動機,其中主要動機包括顯示維權意識、推動企業(yè)改進服務、尋求補償,次要動機則包括互惠利他和自我應對。另一方面,本文通過對2015年人民網(wǎng) “旅游3.15投訴平臺”3281條投訴的內(nèi)容分析,結合旅游服務失誤的特殊性,本研究將旅游者遭遇服務失誤后的投訴動機歸納為兩大類:利己動機與利他動機,其中利己動機主要指旅游者為了獲得賠償或進行情緒宣泄而進行投訴,例如爭取物質(zhì)補救或發(fā)泄不滿情緒等,而利他動機主要指旅游者基于社會責任或幫助其他人而進行投訴,例如展現(xiàn)維權意識或協(xié)助企業(yè)改進服務等。

同時,基于對服務補救策略的分析以及旅游投訴處理方法的總結,本研究將旅游企業(yè)服務補救的策略歸納為兩大類:物質(zhì)補償與精神補償。根據(jù)學者們對動機歸因理論的研究發(fā)現(xiàn),個體所采取的行為的背后均存在較為明顯的支配性動機[47]。所以,旅游者在做出投訴決定之前,勢必會通過對行為結果的推斷來強化內(nèi)在的動機,進而對企業(yè)采取的服務補救策略產(chǎn)生一定期待。因此,根據(jù)動機歸因理論以及以往的研究成果,本文推斷出于利己動機產(chǎn)生的投訴行為的旅游者更加期待獲得物質(zhì)補救,而出于利他動機的旅游者則更偏好精神補救。因此,旅游者投訴動機與企業(yè)的服務補救策略將達成某種程度上的匹配(表1中①和④表示補救策略與投訴動機匹配,②和③表示補救策略與投訴動機不匹配)。

表1.旅游者投訴動機與服務補救策略匹配的二維矩陣

(二)研究命題與概念模型

1.旅游者投訴動機與企業(yè)服務補救策略對補救效果的影響

在旅游者投訴動機與服務補救策略匹配的二維矩陣基礎上,本文將討論其對服務補救效果的影響。根據(jù)以往服務補救研究發(fā)現(xiàn),服務補救策略對補救后的消費者滿意度有直接影響[48]。那么,在旅游服務失誤補救過程中,綜合考慮旅游者投訴動機與服務補救策略雙重因素時,企業(yè)采取的服務補救策略若能滿足旅游者的投訴的內(nèi)在需要,則導致更加積極的服務補救效果。考慮旅游者投訴動機與企業(yè)服務補救策略的匹配性,則能有效降低旅游者的不滿意程度。Mattila在研究中就發(fā)現(xiàn),經(jīng)濟補償并不是對所有的顧客都能產(chǎn)生良好的效果,若企業(yè)真誠的表達歉意并公平對待旅游者的投訴行為,則能提高服務補救后的顧客滿意度[32]。而且,現(xiàn)實中不少企業(yè)在處理消費者投訴時傾向于采取物質(zhì)補救來平息事端,若不考慮其具體的投訴動機,則未必能產(chǎn)生預期最優(yōu)的效果。由此,本文提出如下研究命題。

命題1:企業(yè)采取的服務補救策略與旅游者投訴動機匹配時則能提高服務補救效果。

具體而言,與單一的服務補救策略相比,綜合考慮旅游者投訴動機與服務補救策略匹配時,旅游者對企業(yè)的服務補救滿意度更高,與此同時,旅游者感知的企業(yè)服務補救績效也更高。

2.管理部門介入度對旅游服務補救效果的影響

在現(xiàn)實生活中,旅游服務消費的異地性特征決定了遭遇服務失誤的旅游者往往會求助于地方管理部門。根據(jù)梁建春和張國娟對政府服務補救與民眾滿意度的研究發(fā)現(xiàn),政府在服務補救中的表現(xiàn)直接影響著服務補救效果[49]。為此,本研究引入介入度(Involvement)來考察其對旅游者投訴動機與服務補救策略匹配對服務補救滿意度和感知服務補救績效作用關系的影響作用。介入度反映了行為主體對服務補救的重視程度[50],可以理解為管理部門在參與服務補救過程中的支撐和監(jiān)管程度。由于旅游消費市場的監(jiān)管現(xiàn)已成為各地政府管理工作的重點,一旦旅游目的地發(fā)生旅游服務失誤事件,旅游行業(yè)管理機構通常將采取相應的應急機制。但是,由于各地旅游市場監(jiān)管機構對旅游者投訴事件的重視程度與處理經(jīng)驗存在一定差異,例如部分旅游目的地已經(jīng)建立旅游警察隊伍、旅游巡回法庭等專門機構,所以旅游目的地管理機構對旅游投訴處理與企業(yè)服務補救的介入程度存在較為顯著差異。因此,本研究推斷,管理部門參與旅游投訴處理后,若能為旅游者提供合理的支持并嚴格監(jiān)督企業(yè)的處理情況,不僅可以減緩旅游者的負面情緒,還可以提高其對服務補救滿意度及服務補救績效的感知。根據(jù)對近年來旅游市場投訴事件的追蹤觀察,結合相關文獻成果,本文提出如下研究命題。

命題2:管理部門對旅游投訴處理的介入度將影響企業(yè)服務補救策略與旅游者投訴動機匹配所產(chǎn)生的服務補救效果。

具體而言,與管理部門低度介入相比,當管理部門高度介入時,旅游者投訴動機與補救策略匹配下,不僅旅游者對企業(yè)、管理部門的補救滿意度更高,與此同時,旅游者感知的企業(yè)、管理部門補救績效更高。

3.旅游者目標導向?qū)Ψ昭a救效果的影響

根據(jù)Higgins提出的調(diào)節(jié)定向理論(Regulatory focus theory),個體在目標追求過程中的自我調(diào)整導向(Self-Regulatory Orientation)可以分為趨利定向(Promotion)和避害定向(Prevention)[51]。所以,在遭遇服務失誤后,在既定投訴動機驅(qū)使下,旅游者對不同的服務補救策略的心理感受存在差異,繼而將影響服務補救效果。趨利定向的旅游者在目標追求過程中更加重視個體成長與發(fā)展需要,期望將積極結果的效用最大化或消極結果最小化;避害定向的旅游者在目標追求過程中,個體更加關注企業(yè)的補救策略能否降低負面結果。因此,當遭遇服務失誤后,旅游者投訴動機與企業(yè)服務補救策略的匹配將受到其自我調(diào)整導向的影響。根據(jù)旅游者自身的目標導向、投訴動機與企業(yè)采取的服務補救策略,本研究提出如下命題。

命題3:旅游者目標導向影響企業(yè)服務補救策略與旅游者投訴動機匹配所產(chǎn)生的服務補救效果。

具體而言,與避害定向的旅游者相比,趨利定向的旅游者出于利己動機進行投訴而接受物質(zhì)補救時,其對企業(yè)的補救滿意度更高,與此同時,其感知企業(yè)的補救績效也更高;與趨利定向的旅游者相比,避害定向的旅游者處于利他動機進行投訴而接受精神補救時,其對企業(yè)的補救滿意度更高,與此同時,感知企業(yè)的補救績效也更高。

4.旅游情緒體驗對服務補救效果的影響

情緒體驗作為人們接觸外部信息刺激時的另一種心理過程,是對客觀事物的態(tài)度體驗以及相應行為傾向的反應[52]。根據(jù)認知心理學理論,在信息認知加工過程中,個體的情緒體驗是自身與外部刺激相互影響下的產(chǎn)物。情緒體驗的形成來自對事物的認知,并依賴于個體對事物與自身的評價[53]99-102。根據(jù)杜建剛和范秀成的研究發(fā)現(xiàn),消費者在遭遇服務失誤后,會對不同的補救策略產(chǎn)生特定的情緒反應[34]。在非慣常環(huán)境下,旅游者遭遇服務失誤后,通常會將其感知為旅游目的地企業(yè)的社會排斥行為,這將為個體心理與生理帶來消極影響[54]。同時,在異地情境下,企業(yè)服務失誤意味著某種程度的沖突,表現(xiàn)為旅游者預期與企業(yè)服務提供的不一致。根據(jù)自我控制理論,個體行為結果無法順利實現(xiàn),將破壞個人內(nèi)心自我概念,進而形成自我威脅心理,嚴重影響個體的情緒與行為[55]。因此,企業(yè)服務補救策略與旅游投訴動機的匹配將有效降低個體產(chǎn)生社會排斥與自我威脅的情感過程,也將有助于旅游者對服務補救產(chǎn)生更為積極的評價,進而產(chǎn)生更好的服務補救效果[56]。由此,本文提出如下研究命題。

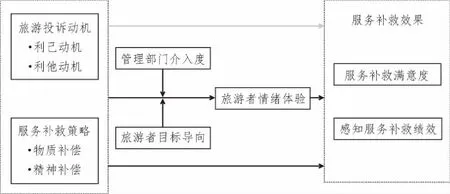

圖1.研究的理論模型

命題4:旅游者情緒體驗在其投訴動機與補救策略匹配時對服務補救效果的影響關系中發(fā)揮中介作用。

在上述分析的基礎上,結合前期的探索性研究,根據(jù)動機歸因理論、目標導向理論、情緒體驗理論以及相關文獻的邏輯推演,本文構建了旅游投訴動機、補救策略與雙重補救效果研究的理論模型(圖1)。在理論模型中,旅游投訴動機與服務補救策略的匹配組合(即旅游投訴動機×服務補救策略)共同構成自變量;服務補救滿意度與感知服務補救績效用于衡量服務補救效果,共同構成因變量;服務補救策略與旅游者投訴動機匹配與服務補救效果的直接作用關系構成理論模型的主效應;旅游者情緒體驗是中介變量,在服務補救策略與旅游者投訴動機匹配與因變量之間發(fā)揮中介效應;管理部門介入度與旅游者目標導向是調(diào)節(jié)變量,在理論模型中發(fā)揮調(diào)節(jié)效應。

三 研究結論

本文通過對旅游服務失誤與服務補救相關文獻的梳理,結合當前我國旅游服務投訴及處理的實際情況,構建了旅游者投訴動機、服務補救策略與雙重補救效果的理論模型并推演出四個基本研究命題。主要結論如下:(1)通過對旅游投訴事件的分析及企業(yè)服務補救常用策略的歸納,研究運用動機歸因理論將旅游者投訴動機劃分為利己動機與利他動機,企業(yè)服務補救劃分為物質(zhì)補救與精神補救兩類,且建立了旅游者投訴動機與服務補救策略匹配的二維矩陣。(2)通過對文獻的梳理以及現(xiàn)實旅游投訴處理效果的考察,研究使用旅游者服務補救滿意度與感知服務補救績效衡量旅游服務補救效果。(3)研究基于我國旅游市場監(jiān)管實際情況,運用涉入度理論,分析管理部門介入度對旅游投訴處理的影響,探索管理部門介入及企業(yè)主導對雙重服務補救效果的影響機制。(4)基于目標導向理論以及旅游投訴處理實踐,研究提出旅游者目標導向影響企業(yè)服務補救策略與旅游者投訴動機匹配所產(chǎn)生的服務補救效果。(5)研究從理論層面討論了旅游者情緒體驗在其投訴動機與補救策略匹配時對服務補救效果影響關系中的中介作用。總之,本文提出的研究命題都基于較強的理論邏輯或穩(wěn)健的研究基礎,可供旅游實證研究進行檢驗。研究從理論與實踐結合的角度嘗試構建了非慣常環(huán)境下旅游服務補救研究的概念模型,為深入理解旅游服務補救問題提供了可資參考的理論視角,也希望為旅游企業(yè)建立長效的投訴管理機制提供借鑒。

注釋:

①來源于人民網(wǎng)旅游頻道3.15投訴平臺2016年1月15日發(fā)布的旅游投訴數(shù)據(jù),http://travel.people.com.cn。

[1]SINGH J.Consumer Complaint Intentions and Behavior: Definitional Taxonomical Issues[J].Journal of Marketing,1988,(1):93-107.

[2]ROSCHK H,GELBRICH K.Identifying Appropriate Compensation Types for Service Failures: a Meta-analytic and Experimental Analysis[J].Journal of Service Research,2014,(2):195-211.

[3]杜建剛,范秀成.服務失敗情境下顧客損失、情緒對補救預期和顧客抱怨傾向的影響[J].南開管理評論,2007,(6):4-10.

[4]張凌云.旅游學研究的新框架:對非慣常環(huán)境下消費者行為和現(xiàn)象的研究[J].旅游學刊,2008,(10):12-17.

[5]張凌云.非慣常環(huán)境:旅游核心概念的再研究[J].旅游學刊,2009,24(9):12-18.

[6]ATILA Y.Shopping Experience Evaluation: a Case of Domestic and International Visitors[J].Tourism Management,2004,(6):751-759.

[7]ROBIN M K.Complains and Complaining: Functions,Antecedents,and Consequences[J].Psychological Bulletin,1996,(2):179-196.

[8]KOZAK M,TASCI D.Intentions and Consequences of Tourist Complaints [J].Tourism Analysis,2006,(4):231-239.

[9]胥興安,張夢.國外旅游者抱怨研究綜述[J].人文地理,2013,(2):32-38.

[10]GRONROOS C.Relationship Marketing Approach to the Marketing Function in Service Contexts: the Marketing and Organizational Behavior Influence[J].Journal of Business Research,1990,(1):3-12.

[11]DE WITT T,BRADT M K.Rethinking Service Recovery Strategies: the Effect of Rapport on Consumer Responses to Service Failure[J].Journal of Service Research,2003,(2):193-207.

[12]DEL RIO-LANZA B,VAZQUEZ-CASIELLES R,DIAZ-MARTIN AM.Satisfaction with Service Recovery: Perceived Justice and Emotional Responses[J].Journal of Business Research,2009,(8):775-781.

[13]吳倩,華細玲.從旅游投訴看旅游企業(yè)存在的問題及應對措施[J].價格月刊,2007,(8):50-52.

[14]黃怡,朱元英.從投訴看我國旅游業(yè)服務質(zhì)量提升的對策[J].經(jīng)濟管理,2008,(5):65-68.

[15]程霞,單芳.旅游網(wǎng)站特性對潛在游客行為意向的影響[J].四川師范大學學報(社會科學版),2011,(1):63-70.

[16]鄒雅真.基于網(wǎng)絡文本內(nèi)容分析的在線旅游網(wǎng)站投訴研究[J].西安建筑科技大學學報(社會科學版),2015,(4):30-35.

[17]MAXHAM III J G,NETEMEYER R G.A Longitudinal Study of Complaining Customers’ Evaluations of Multiple Service Failures and Recovery Efforts[J].Journal of Marketing,2002,(4):57-71.

[18]BITNER M,BOOMS B,TETREAULT M.The Service Encounter: Diagnosing Favorable and Unfavorable Incidents[J].Journal of Marketing,1990,(1):71-84.

[19]NOONE B M.Over Compensating for Severe Service Failure: Perceived Fairness and Effect on Negative word-of-mouth Intent [J].Journal of Service Marketing,2012,(5):342-351.

[20]DAVIDOW M.Organizational Responses to Customer Complaints: What Works and What doesn’t[J].Journal of Service Research,2003,(5):225-250.

[21]楊俊,劉英姿,陳榮秋.服務補救運作策略問題研究[J].外國經(jīng)濟與管理,2002,(7):45-49.

[22]張帆.旅游消費者抱怨行為的研究[D].武漢:武漢大學,2004.

[23]彭建軍.酒店顧客抱怨行為影響因素研究[J].旅游學刊,2005,(6):35-38.

[24]譚剛,王毅,熊衛(wèi).基于顧客知識的服務失誤歸因模型研究:以航空服務業(yè)為例[J].經(jīng)濟管理,2006,(8):24-31.

[25]彭軍鋒,景奉杰.關系品質(zhì)對服務補救效果的調(diào)節(jié)作用[J].南開管理評論,2006,(4):8-15.

[26]王宇倩.旅游服務失誤與補救措施研究[J].現(xiàn)代企業(yè)教育,2009,(1):86-87.

[27]劉穎.高星級飯店服務失誤及服務補救后的顧客歸因研究[D].杭州:浙江大學,2008.

[28]彭艷君,盧建亞,張福霞.自助游服務失誤分類研究[J].江蘇商論,2010,(9):113-115.

[29]陸敏,張述林,陳娜.基于歸因理論的高星級酒店服務失誤及服務補救——以常州萬達喜來登酒店為例[J].重慶師范大學學報(自然科學版),2015,(3):172-176.

[30]IGLESIAS V.The Attribution of Service Failures: Effects on Consumer Satisfaction[J].Service Industry Journal,2009,(2):127-141.

[31]KWON S,JANG S S.Effects of Compensation for Service Recovery: From the Equity Theory Perspective[J].International Journal of Hospitality Management,2012,(4):1235-1243.

[32]MATTILA A S.The Effectiveness of Service Recovery in a Multi-industry Setting[J].Journal of Service Marketing,2001,(7):583-596.

[33]CHOI S,MATTILA A S.Perceived Controllability and Service expectations: influences on customer reactions following service failure[J].Journal of Business Research,2008,(1):24-30.

[34]杜建剛,范秀成.服務補救中情緒對補救后顧客滿意和行為的影響——基于情緒感染視角的研究[J].管理世界,2007,(8):85-94.

[35]范鈞,林帆.服務失誤模糊情境下顧客不當行為意向的形成機制研究:基于歸因視角[J].管理評論,2014,(7):138-147.

[36]宋亦平,王曉艷.服務失誤歸因?qū)Ψ昭a救效果的影響[J].南開管理評論,2005,(4):9-11.

[37]叢慶,閻洪,王玉梅.服務補救后滿意對顧客形成關系持續(xù)意愿的影響研究[J].管理科學,2007,(6):54-63.

[38]常亞平,羅勁,閻俊.服務補救悖論形成機理研究[J].管理評論,2012,(3):100-107.

[39]陳可,涂榮庭.基于顧客自我調(diào)整導向的差異化服務補救策略研究[J].南開管理評論,2008,(4):49-56.

[40]孫偉,王衛(wèi)明,曹詩圖,等.旅游企業(yè)服務補救措施與游客滿意度關系研究[J].旅游論壇,2010,(6):713-719.

[41]唐小飛,鐘帥,賈建民.服務補救:投其所好還需相機而動嗎[J].營銷科學學報,2013,(3):45-59.

[42]傅慧,吳晨光,段艷紅.“貨幣補償”總是最優(yōu)策略嗎?——高星級酒店不同服務失誤歸因下的情境研究[J].旅游學刊,2014,(1):101-110.

[43]WEINER B.Attribution Thoughts about Consumer Behavior[J].Journal of Consumer Research,2000,(3):382-387.

[44]WIRTZ J,MATTILA A S.Consumer Responses to Compensation,Speed of Recovery and Apology After a Service Failure[J].International Journal of Service Industry Management,2004,(2):150-166.

[45]FU H,WU D C,HUANG S,et al.Monetary or Nonmonetary Compensation for Service Failure? A Study of Customer Preferences under Various Loci of Causality[J].International Journal of Hospitality Management,2015,(4):55-64.

[46]張圣亮,高歡.服務補救方式對消費者情緒和行為意向的影響[J].南開管理評論,2011,(2):37-43.

[47]游永恒.論學生學習動機的功利化傾向[J].四川師范大學學報(社會科學版),2003,(2):59-63.

[48]SMITH A K,BOLTON R N,WAGNER J.A Model of Customer Satisfaction with Wervice encounters involving failure and recovery[J].Journal of Marketing Research,1999,(3):356-372.

[49]梁建春,張國娟.基于感知公平的政府服務補救對民眾滿意度的影響研究[J].天津行政學院學報,2012,(4):107-112.

[50]ZAICHKOWSKY J L.Measuring the Involvement Construct[J].Journal of Consumer Research,1985,(3):341-352.

[51]HIGGINS E T.Beyond Pleasure and Pain[J].American Psychologist,1997,(52):1280-1300.

[52]BAUMGARTNER H,SUJAN M,BETTMAN J R.Autobiographical Memories,Affect,and Consumer Information Processing[J].Journal of Consumer Psychology,1992,(1):53-82.

[53]彭聃齡.普通心理學[M].北京:北京師范大學出版社,2004.

[54]WILLIAMS K D,NIDA S A.Ostracism: Consequences and Coping[J].Current Directions in Psychological Science,2011,(2):71-75.

[55]BAUMEISTER R F,DHAVALE D,TICE D M.Responding to Major Threats to Self-esteem: A Preliminary,Narrative Study of Ego-shock[J].Journal of Social and Clinical Psychology,2003,(22):61-75.

[56]SMITH A,BOLTON R.The Effect of Customers’ Emotional Responses to Service Failures on Their Recovery Effort Evaluations and Satisfaction Judgments[J].Journal of Academy Marketing Science,2002,(1):5-23.

[責任編輯:鐘秋波]

2016-10-28

國家自然科學基金項目“消費者服務購買決策的框架效應研究”(71372207);四川省教育廳人文社科重點項目 “四川省旅游輿情事件的影響機制與治理研究”(2015SA0205)。

張廣宇(1983—),男,河南南陽人,管理學博士,西南民族大學旅游與歷史文化學院講師,研究方向為旅游消費心理與行為、服務營銷與管理。

F592.3

A

1000-5315(2017)01-0041-07