觀博弈?分杯羹!

□ 文/本刊記者 李易之

觀博弈?分杯羹!

□ 文/本刊記者 李易之

中國一家名為ennews.com的網絡媒體樂觀地表示,不管大咖們在東盟如何斗智、斗金,這些作為目標的市場必定會因此進步,電商發展速度和程度也會顯著提高。

這樣的觀點不難理解。大咖們的入駐很大程度上將為東盟市場注入新的資本。這些資本將被這些互聯網巨頭用以完善與自身業務相關的環節,如改善當地的路橋、口岸等基礎設施。這些投資不僅能讓企業自身的運作更加方便,也能帶動當地的經濟發展。對于普通民眾而言這也算是個好消息。一方面,各方在這樣的競爭中可能采取措施盡可能壓縮成本,能力強的企業能夠為消費者帶來更低廉的價格;另一方面,帶動當地就業也是投資的潛在紅利。

此外,大咖們還可能帶來更多的合作機遇和有益經驗。如,阿里巴巴收購Lazada讓聯合利華公司和美泰公司等幾家國際品牌來到Lazada開設零售店鋪。“Lazada今天在東盟扮演的角色很像10年前的淘寶,主要任務是培養人們的網購習慣,逐漸疏通在線支付、物流倉儲等基礎設施,把電商生態圈搭建起來。”Lazada首席執行官比特納說道。

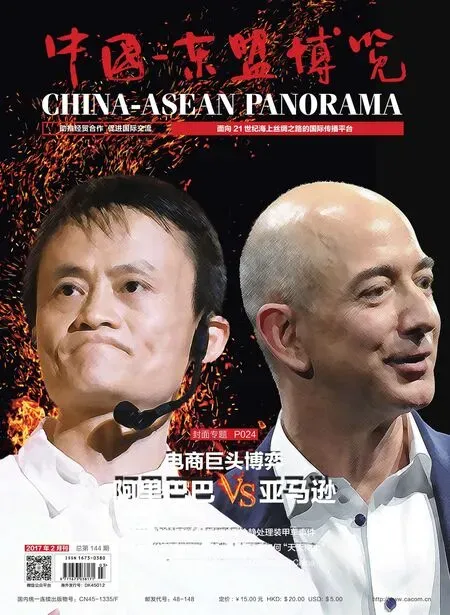

然而這僅僅是比較理想的情況,這場“競賽”可能帶來的負面影響也同樣不容忽視。美國著名商業雜志《福布斯》警告稱,如果東盟市場的整個生態系統應對不當,這兩頭大象 “有可能會踩踏所有人”。

“在美國市場,就連零售巨頭沃爾瑪也不得不面臨亞馬遜的猛攻,其市值已經在2015年被對手超過。要知道,沃爾瑪2015年的IT開支高達105億美元,而東南亞的零售商肯定沒有沃爾瑪準備得那么充分,但他們如今卻要面臨兩大巨頭的共同攻擊。”該雜志表示。

面對兩大巨頭進駐東盟市場,單方面的樂觀和悲觀似乎都不合適。我們憧憬兩家巨頭角力帶來的紅利,同時還應看到潛在的風險。

如果說兩頭“大象”的闖入會同時帶來機遇與挑戰,那么面對這兩頭“大象”在東盟的“賽跑”,本地企業該何去何從?

在中國本土,企業面對阿里巴巴的不斷擴張,有許多值得借鑒的做法。例如,中國網絡零售市場份額第二名的京東主打自家的快捷物流;或者與其他中小企業抱團,也可以增強面對國際電商大咖的競爭力。

眼下,東盟部分大型零售公司開發了基于實體企業的網絡零售平臺。而一些東盟中小企業則選擇融入大咖們打造的生態圈。據新加坡《聯合早報》2016年4月報道,新加坡食品品牌通過加入新加坡食品廠商聯合會在阿里巴巴旗下天貓國際設立的電商平臺,即可出口產品到中國。這項合作讓新加坡食品廠商首次能通過電商平臺,克服單一商家進入中國時在食品標簽、分銷和品牌塑造等方面所面對的障礙。跨境電商的“解鎖”也意味著中國龐大市場的進一步開放,當地處于跨境電商產業鏈上的相關企業都有可能迎來新的機遇。

不過,也有聲音認為,面對東盟電商市場的巨大蛋糕,東盟大型集團和政府機構或許不會“拱手相讓”、“無動于衷”。一些西方媒體預測,為應對外商投資的不確定性,東盟的大型集團和政府機構或將出臺貿易保護政策,以對抗海外巨頭入駐帶來的負面影響。

一般而言,政府部門可以通過制定相關政策,為外國電商的運營設置相應條件,將競爭引導至對自身有利的方向。雖然貿易保護對保持市場一段時間內的穩定有所幫助,但在全球經濟復蘇乏力、本地區生產力尚未成熟的大背景下,若濫用貿易保護主義的“止痛藥”,對本土經濟或將產生另一重打擊。對于政府或大型集團而言,加緊培育本土電商人才和生態或許是另一種聽起來更健康的對策。

但總而言之,東盟市場“在兩輪紅日同時高掛的世界,如履薄冰恐怕是唯一的生存法寶。”《福布斯》雜志在其相關文章的末尾這樣寫道。

·聯系編輯:381094303@qq.com