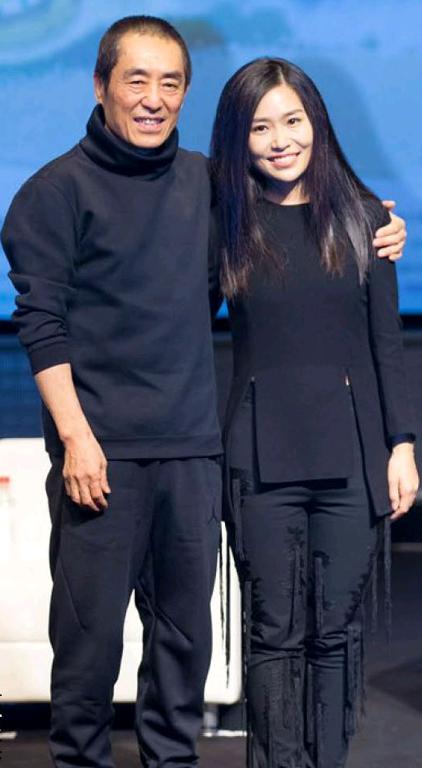

父親張藝謀

姚璐

張藝謀對女兒張末說:“你再怎么拍,估計也達不到我的成就,所以你就按自己的路走吧。”張末覺得這句話令她解脫。

很多時候,擁有一個強大的父親,是一種榮耀,往往也帶來一種巨大的陰影。但在美國獨自生活十多年的經歷讓張末相信自己避開了這種陰影,她必須完全依靠自己取得成就,通過自己的價值獲得認可。在從一個孩子長成一個成人的過程中,她說她首先成為的是自己,而不是誰的女兒。

我一開始沒想從事電影。我16歲不到就去了美國,本科在哥倫比亞大學讀的建筑系。我從小就喜歡畫畫,喜歡藝術,我當時就想找一門專業,能把所有的藝術都融合在一起,然后就想到了建筑。我聽別人說建筑特別難,很多人5年才能畢業,我說那我就學那個,什么最難我就學什么。

到了大三下半學期,我在一個挺不錯的建筑師事務所實習。去了之后我就發現,這個東西完全跟我想象的不一樣。我實習了3個月,非常孤獨,你不能跟別人有太多的交流,因為你說得太多,別人就會偷掉你的想法。

我當時挺迷茫的,第一次給我父親打了個電話。以前我從來都不聽父母的,這是我有生以來第一次,我該怎么辦?然后我父親說:“其實你想要的無非就是一種團隊的創作方式,也有藝術的表達,我覺得你可以考慮一下電影。”我說我確實一直想學電影,我一直在想等到當了一個好的建筑師以后,可能是40歲以后再去學。我就是覺得不甘心,還沒有做建筑。

我父親說:“其實有時候放棄要比繼續更勇敢,因為有時候你一定要知道取舍。”他對我說了一番話之后,我覺得有道理,然后我就想試試考紐約大學電影學院。因為當時我就很不踏實,我覺得孩子做任何事情都不希望讓父母失望,我就擔心會不會父母覺得我放棄了或者怎么樣。但是他并沒有這么想,反而鼓勵我嘗試新的,我當時也很感動,于是就大膽地往前走了。

《28歲未成年》其實是我的編劇給了我一份文學報告,就是如果你能再回到10年前和17歲的自己見面,你會對他說什么。我覺得這個挺有意思。我17歲的時候剛好是在美國讀書,特別辛苦,因此很有感觸。有時候創作就是非常小的一個小點,一滴水滴突然一下就濺起一片浪花。17歲到28歲其實是一個人最動蕩的、最摸不清方向的年紀,那么這個年紀你所做的任何選擇都會造就你現在的自己。

我回國的時候,我覺得我還是個小孩呢,我覺得我的青春才開始,那是我二十六七歲的時候,很多人就已經開始說了,說你怎么還不嫁人呢,或者是你怎么還不拍電影啊?我說我才二十六七歲,我不知道我要不要拍電影,如果萬一不喜歡拍電影呢,我得先嘗試一下。我先做剪輯,感覺總有一撥人在為我著急。

中國有句話叫成名要趁早,我反對這句話,我強烈反對這句話。那是你以成名為目的去做事情,而不是你真正覺得水到渠成、胸有成竹的時候去做這件事情。我的最終目的不是成名,而是想表達很成熟的一種感情,跟觀眾有一種共鳴。

我父親是38歲才拍第一部電影,你看他在之前有多少生活經歷,到紡織廠,下鄉,然后又當工人,又去當學生,而且剛開始還學的不是導演,學的是攝影,所以你就發現其實經驗和經歷對一個人來說太重要了,所以著什么急啊。我覺得導演這個東西要沉淀,如果一畢業就去拍電影,其實對于我個人的步伐來說,可能有些倉促,我希望再積累一定的經驗。

第五代導演是受壓抑的一代,而我們這一代其實是相反的,大環境沒有太多的限制,但有時候我發現,我們這一代最大的障礙是自己。這個可能就是我跟我父親完全想表達不同東西的原因吧。

很多人問我作為張藝謀的女兒,又女承父業,有沒有壓力,我覺得倒沒有。我覺得更多的是鼓勵,其實我看到他是一種動力,我有那么好的一個榜樣,我有那么一個優秀的父親,我那么為他驕傲。但是我倆肯定是不一樣的個體,我們的東西肯定都是不一樣的。

別人介紹我都說這是張藝謀的女兒,其實十二三歲的時候我有一種優越感,導演是高高在上的,所有的人圍著他轉的時候,別人說這是導演的女兒,我還挺高興的。因為他確實是很了不起的一個藝術家,能成為他家庭的一員,其實是我的榮幸與自豪。

他從來不限制我,他覺得你不想當導演也行,你可以永遠做剪輯,你可以當制片人,他沒有硬性地規定我一定要去怎么樣。他也不想提示,因為他知道我是一個很有主見的人,他如果提示我,反而我會有逆反心理,所以他就表示你愛干嘛干嘛吧!他自己就是一個創作者,他完全能理解當一個人想自己創作、自己發揮是什么樣的狀態,所以他絕對不會用任何東西去框我。我母親也是一樣,完完全全是一個賢妻良母,只要我高興就好。

我沒有經歷叛逆期,剛有一點苗頭的時候,15歲的我就出去了。你和父母是天各一方,只能通過電話聯系,他連你干什么都不了解,他怎么能管你呢?出去之后反而覺得家庭太溫馨了,因為出去的時候沒有人無條件地對你好,當沒有人抑制你的時候,你沒有所謂的發泄的過程。我跟父親關系還不錯,總是通話,他也對我噓寒問暖。我長大后,通過工作發現他非常不容易,就更加理解他。其實我倆關系一直都挺好,挺穩定的,從來沒有非要跟他去撕裂,然后再組合的那個過程,沒有。

我有沒有因為父親的光環,那種所謂的失去自我價值的感覺?沒有。在我定型的時間,如果天天在國內,別人就會說這是誰誰誰的女兒。但是在西方,他們不知道你父親是誰,甚至也沒有人看過他的電影,所以我覺得那對我幫助挺大的。就是你發現其實自己的價值是給別人作為一個吸引點,讓別人來跟你有互動的。當我回來的時候,我已經26歲了,所以別人再說這是誰誰誰的女兒,我就習慣了。最不成熟、最會動搖的那個階段,剛好是在西方躲過去了。如果我在他身邊,肯定是另外一種狀態。

我進紐約大學的時候,我跟我父親開玩笑,我說也許有一天我真會當導演。然后他說:“對,你肯定跟我不太一樣,咱們肯定會拍不一樣的東西。”然后他也會開玩笑說:“你再怎么拍,估計也達不到我的成就,所以你就按自己的路走吧。”

他說這句話其實是在告訴我不要讓自己太累。他拍拍我的肩膀,然后我說:“那好,那我就沒有壓力了。”他說:“不要有壓力,走自己的路,自己是什么樣就是什么樣。”

我最喜歡我父親的作品是《紅高粱》,特別是現在,我在拍我的處女作,我看他的處女作,那種力度,那種很生動的東西,那是一生只有一次的。

做了導演之后,我也更理解他了,太不容易了。以前只是覺得他很辛苦,所謂的不容易是覺得他要干很多的事情,但是呢,現在就覺得不容易是他想表達一種情感遇到阻礙的時候,他所要面臨的放棄或者取舍或者妥協,這個東西只有自己做導演才知道,你的真實感受是什么樣的,所以我也能更深層次地去了解他。

一方面,我覺得我永遠理解不了我父親那一代人,我覺得沒有任何后代能去感覺到他們那一代的情感。他也會跟我講起他的故事,但是我覺得他更多地還是留給自己的東西比較多,他不會去訴苦,他還是非常樂觀的一個人。我聽的時候,甚至有想把它拍成電影的沖動。

當你不知道未來是什么樣子的時候,我覺得是很可怕的,我覺得我們這一代比較幸運的就是你知道你的未來是什么樣子,除非你自己毀掉你自己的前途。

但是另一方面,我覺得我從小就很理解我父親,我覺得這個東西沒法去定一個時間點,它是一個基因,是一種感覺。他的那種隱忍壓抑,這種性格也在我的身體里,這個DNA的東西沒法改變,我也是這種性格。因為我在美國待了這么長時間,我還比較直接,就是我有時候可能不太高興的情感我就會很直接地表達,他都不會,他永遠都是默默藏在自己心里的那種,而且不會讓別人感到他有什么不高興或者不舒服,而且什么責任都是他自己擔,他不給別人壓力,一旦出了什么事他自己擔責任。

我的確從小就得面對父母離異這件事情,因為小的時候,父親的角色在那兒擺著呢,他那時候又是個很張揚的人物,經常能看到報紙上報道他,包括他跟我母親的事情也會報道出來,別人會指指點點,那時候離婚還不是很多。我媽媽的態度就是不理不睬,那么我的態度其實也是不理不睬,因為別人說什么話沒有辦法控制,你知道自己過得還行就好。

那時候我對父親倒沒有恨,只能說是埋怨,就會問媽媽,為什么別人家有爸爸媽媽,我為什么沒有。每回問這個問題的時候,我媽媽都很難作答,我又是一個很懂事的人,問兩次我也就不問了,我也知道怎么回事,看報紙也都看到了。

但我母親是維護他的。因為我就一個父親,而且她希望我跟我父親的關系會好,而不是因為他倆的事情,那是他們私人的事情,去影響到我跟我父親的關系。所以她一直都說你父親是一個好爸爸,你父親那么努力,你知道他多辛苦能走到今天這一步嗎?他其實非常愛你,只不過他可能不能經常告訴你而已。所以她就會一直跟我說這些話,也造成了我跟我父親關系非常好,我也從來不會埋怨他。

我的父母有沒有過爭吵,肯定有,但從來不是在我面前,在我面前都是很平和的,很友好的。所以我就覺得,我在看待他倆離異這方面,其實是很正常的一件事情,大概十幾歲的時候,我就理解了。每個人有每個人不同的追求,當追求不一樣的時候,兩人走不到一塊,就會分開。

我從小就喜歡畫畫,我是只要看到一個畫面,就永遠都不會忘記的。我最早的關于父親的畫面,就是他裹了一件軍大衣來幼兒園看我,我記得我在地上玩兒,然后抬頭看,他剛好是背光,他旁邊有一個太陽,我就感覺一個綠綠的、很高聳的身影就這么看著我,居高臨下這么看著我,等著我玩兒完跟他回家,到現在這個畫面我都忘不了。那時候對他有點害怕,覺得他特別高,特別大……

(責編/方堃)

E-mail:fangkun212@sina.com