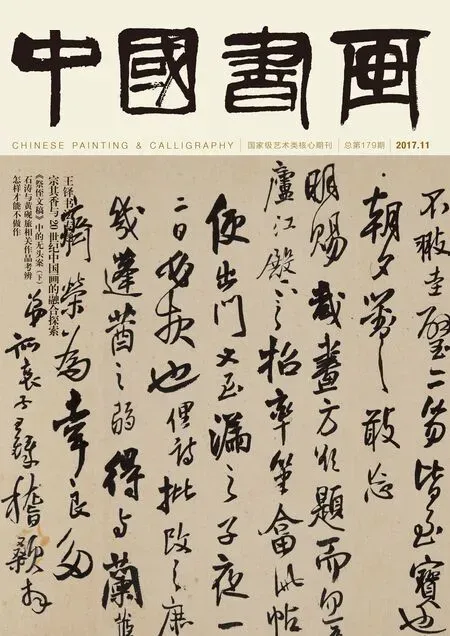

《祭侄文稿》中的無頭案(下)—“應麟”“俠如”“守和之印”“小清祕真藏印”考

◇ 穆棣

一、無頭案之“應麟”印

故宮本后綾方有“應麐(‘麟’之異體字)”朱文、略呈長方之印一(圖1),其印主即文學家、目錄學家、藏書家兼鑒賞家胡應麟。

胡應麟(1551—1602),字元瑞,一字明瑞,號少室山人,更號石羊生,蘭溪人。幼能詩,舉萬歷四年(1576)鄉(xiāng)薦,久不第。筑室山中,購書四萬二千余卷。記誦淹博,著作等身。從王世貞、汪道昆等前輩游。嘗攜詩謁王世貞,世貞激賞之,置諸“末五子”之列。與李攀龍、沈思孝、湯顯祖、屠隆、詹景鳳、張復、楊明時、吳廷,以及汪道昆子輩無擇、無競昆仲等友善。《四庫提要》論其學,以為“嘉、隆之季,學者惟以模仿剽竊為事,應麟獨能根抵群籍,發(fā)為文章,實一時之翹楚矣”。著作有《少室山房類稿》《少室山房集》等千余卷。小傳附《明史》王世貞后〔1〕。

圖1 故宮本《祭侄文稿》后綾方“應麐”朱文印

胡應麟博覽群籍,殫聞洽識,為明代著名的學者、目錄學家、藏書家。其于書法、鑒賞,雖非當行,而頗具藻識。其父胡僖,嘉靖三十八年(1559)進士,授禮部主事,晚以忤張居正旨,左遷云南,累官至云南參政。應麟以故自少時起即得以頻繁往返京師,結(jié)交既廣,例皆名流,以耳聞目濡久之,而所覯既極宏富,故識見自高也。

茲以《少室山房集》所載親見之法書名畫而略跡其事。如卷二十八,有晉王珣《伯遠帖》,唐顏真卿《祭侄文》,五代王筌《柳塘禽鳥圖》,宋趙千里《真逸圖》、李龍眠《二十七祖圖》、米芾《誤恩帖》、李唐《雪山游騎圖》,有元黃公望《西泠煙靄圖》、趙孟頫《臨宋搨蘭亭》《野岸呼舟圖》等;卷一百七有(傳)鐘繇《薦季直表》、晉大令《送梨帖》、唐褚遂良《哀冊》,有宋《蕭翼賺蘭亭圖》、蘇長公帖、米芾《自薦啟》,以及元楊廉夫墨跡等;卷一百九有五代周昉《育嬰圖》,宋米芾《拜石圖》、李伯時《西園雅集圖》、趙千里《后赤壁賦》、閻次平《江潮圖》,元趙孟頫《春江晚棹圖》、王叔明《松溪書屋圖》,同時代前輩名家如沈周、唐寅、文徵明、陳淳等佳構(gòu)不一而足,恕不悉記。卷四十五更有自述于少傅趙公處獲攬“宋元及近時名畫”“縱觀移日,如行山陰道,應接不暇。紀以排律百六十言”。諸如此類,恕不縷述。倘與同時期孫月峰輩相較,其識見則大有過之而無不及,絕非處其下風者。或為文名暨藏書家名所掩,時人未嘗措意乎?《四庫》評月峰“所論則時有精理”“賞鑒家所當取證者矣”,若移用于元瑞,可謂恰到好處。其于故宮本《祭侄文》之考校,確乎成為不可多得且無可替代的重要史料。

“應麐”印何以斷為胡應麟物,而排斥他人(當時以“應麟”為名者亦有三數(shù)人)之可能,乃是對其《少室山房集》細校慎考、鉤匿搜遺、以實據(jù)為憑而后裁定。

1. 胡應麟著錄之《祭侄文》。

應麟嘗費累日之功,潛研推挹故宮本《祭侄文》。其《少室山房集》先后兩次載錄此帖,而以后者尤為觀察入微,詳贍特甚。

(1)卷二十八《顏魯公〈祭侄草〉》歌一條,略云〔2〕:“……相傳一草歷元宋,太空磊落垂星辰。二陳跋語差可玩,文家待詔彌津津。鮮于困學傳累世,即今妙跡來江。凌晨攬誦豎毛發(fā),齋頭什襲藏家珍。君臣大義貫日月,矧茲八法尤通神。作歌鄭重寄仰止,墨林萬古揚清芬。”

(2)卷一百八跋顏魯公《祭侄帖》分錄為二則〔3〕。第一則云:“……又,《停云館》刻,余始閱之,大詫。以魯公此筆不似從人間來者。及真跡縱觀,乃知墨本相去尚懸隔三十里,非神化所至而何?第稍有可疑者,二陳(案,指聶豹本《祭侄文》,其后有元明陳繹曾、陳深二跋)、文太史(文徵明)跋,此本并無之,則長公(王世貞)所云聶氏藏本屬太史鑒定無疑。而此卷尾元人數(shù)跋皆名士,鮮于伯機輩序購求源歷甚詳,決匪后人偽撰。……以為摹本,則筆勢放縱,墨瀋濃淡相承,決匪雙鉤廓填所辦。以為臨本,則行款、字數(shù)較石刻不爽纖毫。即魯公自書百過,斷不能盡仍其舊,而何論后人也。或聶氏所藏,跋尾二陳真跡,而魯公書贗;則徵仲太史跋后,后人割奠文真跡,以摹本傅二陳、文氏而售之聶?又,贗仿(原訛作“放”,茲改之)鮮于等真跋傅真跡,以他售之人?而鮮于等真跡,又別傅摹本為三耶?此顛末故未易一二懸斷。當特過江右假聶氏所藏觀之。”

第二則云:“念載前,閱《停云館》刻魯公《祭侄季明帖》,天真爛漫,從心不踰,以為古今神化之筆,元二陳及文太史鑒定詳矣。王長公跋真跡在永豐聶氏,意公見未易得。忽燕中邂逅此卷,裝潢漶滅,幾不可觸手,而文草,首尾尚完。驚喜浹日,輟飲食,恣閱之。乃知此書全用退筆,鋒穎摧衄,淡墨微茫,而氣韻飄動遒逸,字字欲飛,真間代奇物也。唐三百年間,臨池滿世,而追逐二王,乃魯公以無意得之。”

案,玩其辭旨,乃是以二本并幾比勘(胡熟稔《停云館》本,故印象深刻),緊扣作為關(guān)鍵內(nèi)證的書跡入手,斷故宮本非摹、非臨;又以題跋鑒別,縱便二陳“差可玩”,文跋“語津津”,但不可與“鮮于伯機輩序購求源歷甚詳,決匪后人偽撰”同日而語,且鮮于等“皆名士”,其序尤有所自。因而,從總體來說,乃是視其為原跡的。惜猶存惶惑,不甚自信。

其一,是自然書寫,非摹。“筆勢放縱,墨瀋濃淡相承,決匪雙鉤廓填所辦。”“全用退筆,鋒穎摧衄,淡墨微茫,而氣韻飄動遒逸,字字欲飛,真間代奇物也。唐三百年間,臨池滿世,而追逐二王,乃魯公以無意得之。”大唐書家縱然群星璀璨,而以元瑞觀之,唯魯公《祭侄文》得右軍之家數(shù),更兼名士“鮮于伯機輩序購求源歷甚詳,決匪后人偽撰”,故當是原跡。

其二,非臨。元瑞少時即過目《停云》本,長而尤為諳熟。故驟遇故宮本,便知二本盡管在外觀上酷似逼肖,但其迥乎不同,“相去尚懸隔三十里”,“行款字數(shù)”雖“不爽纖毫”,但《停云館》本無非是復制(不排除有本之摹的偽作在內(nèi))所致,唯故宮本為祖本。元瑞深諳書法規(guī)律—摹書易得其位,摹本必據(jù)祖本復制而后可。故酷肖逼似者必有祖本、摹本之別。故宮本非摹非臨,則《停云》乃其孳乳,只是未明言而已。“即魯公自書百過,斷不能盡仍其舊,而何論后人也。”其實,《祭侄》二文本如此,他如《自敘》《韭花》《神仙起居》皆然,無一能逸出此鐵律之外〔4〕。

其三,盡管如此,仍不乏困惑迷茫,而殊多揣測:或以為聶本中二陳、文氏三跋皆真,而本帖為偽—乃以文跋傅二陳后而售之聶(此甚顛倒,乃聶邀文鑒定在前,俱詳文跋);又疑仿鮮于等跋傅真跡,或以鮮于真跋傅偽跡,但坦認不能懸斷,當觀聶氏墨跡本而后定。就像歷來鑒家無不囿于歷史的局限一樣,應麟亦莫能外。此種矛盾心態(tài),詹景鳳、孫鑛亦然,由上文不難考知。

綜合上述,匯而考之,則胡應麟所觀為何本、觀于何人、何地、《祭侄文》當時之狀況、暨其藏家為誰諸項大致可水落石出。

2. 胡應麟所觀為故宮本。

胡應麟所觀確是故宮本,以有鮮于樞跋等特點,明確區(qū)別于《停云館帖》本。

3. 所觀地點在北京。

胡應麟觀故宮本于都下—北京,“忽燕中邂逅此卷”云云,最為彰明較著。

4. 胡應麟觀故宮本于楊明時之手。

(1)對故宮本當時的藏家爬梳剔抉,初步印證胡應麟觀于楊明時或吳廷之手。

由上文可知,隆慶萬歷間的藏家及其收傳序次為:

首先,楊明時(1570—1582);

其次,殷宗傅、殷光彥父子(1582—1598);

最后,吳廷(約1555或1556—1626后,字用卿)、吳士諤(生卒年不詳,字蹇叔)、吳希元(1551—1605,字新宇)及其子五鳳兄弟(1598—1635至1639)〔5〕。

鑒于應麟卒年在1602年,以及吳廷得故宮本(1598)旋即摹勒入《余清齋法帖》中;刊石后不久,便轉(zhuǎn)鬻于吳士諤(蹇叔)。又,至遲在1605年前的數(shù)年,復歸于吳希元。以上吳廷、吳士諤、吳希元皆溪南吳氏第二十四世,為同輩族兄弟,且同為收藏家。對此史實的綜合考察,在實際上只需界定至吳廷之收藏即可。

元瑞《少室山房集》一百二十卷,鴻篇巨帙,包羅萬象。檢索其屢屢出入新都(歙縣)、往返燕邸,以及與名流往還故事,乃無殷金吾其人之載錄。相反,卻有他姓官金吾者,如劉金吾、郭金吾等,皆赫然見于字里行間。因而,首先可排除與殷氏往還之可能。其對象初步設定于楊明時或吳廷二人之間。

(2)經(jīng)稽考,胡應麟與楊明時、吳廷之交往確是有案可稽:

a. 《過楊不棄索其丹青適大雪盈尺即席題》〔6〕:“怪底春城雪,從君筆下飄。飛花藏遠寺,古樹折平橋。驢背吟方劇,龍團興未銷。倪迂尚留客,清囗日相邀。”

再賦:“飄然逐朋好,來過百花潭。雪照藍田畫,風生碣石談。落梅俄塞北,飛絮詎江南。極目招提上,同云遍郁藍。”

b. 《江村卷為吳太學題》〔7〕:“新安江色近,一曲抱村幽。日暖蘼蕪岸,風恬杜若洲。亭臺通鶴逕,籬落系漁舟。四百灘頭路,將因到子猷。”

c. 《贈楊不棄山人揚工書畫篆刻風致甚高》二首〔8〕:“凈幾明窗照綠蘿,鐘王遺跡自摩挲。雙鉤忽睹唐貞觀,八法爭傳晉永和。碣石譚天新麈尾,嚴陵披月舊漁簔。彈歌漫作馮生嘆,剩有黃庭換白鵝。”“畫史曾聞虎頭詩,詩情重睹鄭臺州。揮毫白練霸風起,研濯紅絲霧雨流。策底靈文傳趙璧,尊前奇氣問吳鉤。羊裘莫漫披燕邸,昨夜星芒動斗牛。”

d. 《楊不棄吳用卿追送潞河作》〔9〕,從略。

e. 《送吳太學游邊》〔10〕,從略。

f. 《壽吳太學母七志》〔11〕,從略。

又如《王元琳(王珣)〈伯遠〉歌》《跋王元琳真跡》,雖未注明為吳廷題詠,但《伯遠》其時在廷手乃是毋容置疑的〔12〕。

以上之a(chǎn)、c專為不棄吟詠,詳考見下文。b、e、f中,吳太學即吳廷,董其昌等亦尊稱用卿為吳太學。案,廷幼失怙,家道中落……后其兄國遜“營什一”,而家稱“中貲”。兩弟(吳廷、國旦昆仲)始得入泮“為諸生。久之,入貲為太學生”〔13〕。b中《江村卷》儼然為圖寫用卿溪南故里之“余清齋”風貌,讀者不妨據(jù)此想象其仿佛。f乃撰寫于萬歷丁酉(1599),吳母七十之際,乃據(jù)李維楨《大泌山房集》而推知〔14〕。又,d當為楊、吳送元瑞啟程南歸所賦詠。潞河者,北運河之上游,當時南北交通多取京杭大運河水道。

(3)從故宮本當時狀況考察,佐證觀于楊明時之手。

從《祭侄》當時原狀考察,胡應麟觀故宮本應在楊明時之手。

故宮本在當時的狀況,胡云“裝潢漶滅,幾不可觸手,而文草,首尾尚完”;而孫稱“其裝潢甚草草,但一幅紙耳……有三元人跋……”(見前文),彼此殊為契合,正是當時寫照。

而自萬歷二十六年(1598)故宮本自殷二公子光彥歸于吳廷,則其當務之急首在善加裝褫、什襲珍儲之。果然,不太久,即轉(zhuǎn)鬻于吳士諤。吳廷精擅書畫博易之道,之所以能如其兄一般“營什一”“所入視所出什佰千萬”,乃是深諳其道,先是慧眼識得珍奇,故可以廉值得之;至于售出,縱便是名跡,亦尤須飾以絕佳裝褫,庶得求其善價。“佛靠金裝,人賴衣裝”正是同一機杼。設想楊明時當年如將《祭侄》精心裝褫,孫鑛必以另眼相待(他人亦多如是)。事實上,楊躓于困頓,乃不得已而為之。胡、孫二人所記,適可反證元瑞所見必在楊明時之手。其時在吳廷收藏(1598)之前,確切地說,更在壬午(1582)冬轉(zhuǎn)歸殷金吾之前。

(4)胡應麟觀故宮本在1582年秋冬。

胡應麟觀故宮本在1582年秋冬之際,適在不棄欲售予孫鑛之前。

a. 由應麟生年在1551年,暨其自云“念載前閱《停云館》刻魯公《祭侄季明帖……以為古今神化之筆”等語,印證其時至少在而立之后乃有可能。

b. 以其所見“裝潢漶滅,幾不可觸手”之狀,知其必在售予殷氏父子之前,此與孫鑛所描述的“其裝潢甚草草,但一幅紙耳”正相一致;而孫寓目后,此帖遂歸殷宗傅金吾所有。故應麟寓目必在孫氏之前。

在生活面前,沒有勝利者。有時候,做一個糊涂之人,或許更幸福。傻姑的眼神里,就有一種兒童般的單純。此刻,范堅強動了惻隱之心,更堅定了要把她送救助站的決定。但傻姑卻不見了。范堅強偏頭上了車,慢慢往前開去,仔細搜尋著街道兩邊。傻姑鉆進了路邊一個垃圾筒,蹲下去,把垃圾揀起來,看一看,一些夾在左手腋窩下,一些又隨手扔掉了。范堅強把車停在路邊,看著傻姑,心想,在我們的眼里,她的世界是骯臟的,不知道在她的眼里,我們的世界又是怎樣的?

c. 應麟之觀《祭侄》,初在不棄書齋,后假歸于其父燕邸潛研數(shù)日。

“凈幾明窗照綠蘿……策底靈文傳趙璧”等,或乃略敘不棄之書齋;而“驚喜浹日,輟飲食,恣閱之”云云,則大有講究。“浹日”者,古以甲至癸一周十日之謂,縱使不乏夸張,未必真有如是之久,但一連數(shù)日,當是毋庸置疑者。因而除假歸細繹外,別無可能耳。于此亦可見二人交誼之深厚。

d. 胡應麟觀故宮本在于萬歷十年(1582)秋冬之際。

觀帖既在京師,則當在何年?經(jīng)考,在于萬歷十年秋冬之交時分。

唯據(jù)吳晗《胡應麟年譜》所記應麟1570年至1582年至京科考概況凡二次。其一,萬歷四年(1576)中鄉(xiāng)薦,當年冬即赴京以應來年會試,后落第,于1577年夏南歸。其二,在1582年秋,其父屢促會試,因入都。而觀《祭侄文》正在此年。《胡應麟年譜》略云:“秋,宋宜人(應麟母)病稍瘳。會副憲公屢自滇發(fā)使,促先生與會試。先生顧王世貞相知厚,非假北上無從面。因努力治裝,過吳謁世貞于弇山堂,留飲晤談,備極歡洽。入都,湯顯祖過訪。副憲公以同列不合,自滇致仕歸,時年六十。”

其間春試原本尚有萬歷七年(1579)一次,應麟“以母病不與會試”。《胡應麟年譜》稱“時副憲公(其父)在滇,家無長丁,先生家居奉母。其凄落情況,可于其詩中見之”。

有關(guān)當時情況,如《胡應麟年譜》所載,尚有“1579,萬歷七年。家居校讎《宋太史詩》”“1581,萬歷九年,《綠蘿館詩集》刊成,王世貞為之序……”等,其間應麟均未至京〔15〕。

由此可證,應麟觀故宮本《祭侄文》只能在萬歷壬午秋冬之際,其時在楊明時擬售予孫鑛之前,已歷歷可明。

二、無頭案之“俠如”印

故宮本《祭侄文》后隔水左上方有“俠如”朱文小方印一,其印主即收藏家鄭俠如(圖2)。

鄭俠如資料散見于清李斗(1750—1816)《揚州書畫舫》〔16〕、《歙縣志》〔17〕《揚州府志》〔18〕、《全清詞》等,而以《書畫舫》為最詳贍。

綜合諸說,可知鄭俠如,字士介,號俟庵。其生卒年不詳,生年可參考其兄鄭元勛,康熙間尚在世,其先歙之長齡村人,徙于揚,遂隸江都。生而才藻過人,崇禎己卯(十二年,1639)入貢,授工部司務。辭歸,筑休園,以著述自娛。孝友端方,為鄉(xiāng)里所重。晚年樂善不倦,凡育嬰養(yǎng)老、拯溺救焚諸事,無不殫心力為之。頗多義行之舉,如黃道周以建言被逮,道經(jīng)揚州,人皆避之唯恐不及,俠如獨操舟逆之;兄元勛死難(見下文),俠如徒步入應天(南京)哀泣上書,得白當事;又,為工部司務時,值請開寧國煤山,乃言其牟利勞民,議遂寢。著述有《休園省錄》《邇言》等。清康熙間,以子為光貴,贈翰林院庶吉士。

提起鄭俠如,還得附帶略述其門閥,兼及其昆仲園林文化逸事之一二。

鄭氏先祖道同御史、居員參政同死于建文靖難。之后積德累功數(shù)世,至其祖景濂以鹽策(鹽務)起家發(fā)跡,其族始大。俠如父之彥有子四人,依次為元嗣、元勛、元化、俠如。

圖2 故宮本《祭侄文稿》后隔水左上方有“俠如”朱文小方印

圖3 唐褚遂良《倪寬贊》局部

鄭元勛(1598—1644),字超宗,歙縣人,后家江都。崇禎癸未(1643)進士,倜儻多偉略,好策天下事。甲申(1644)聞國變,破產(chǎn)招集勇俠子弟訓練于鄉(xiāng)……旋殉難,死后三日有兵部職方之命。

鄭元化,字贊可,自歙徙揚,遂為江都人。伯仲兄俱起家通顯。元化醇謹不露鋒鍔。子為虹、為旭及弟子為光為名御史,故鄭氏之族,甲于一時。

鄭氏昆仲各有其名園林,元嗣構(gòu)王氏園,元勛有影園,元化有嘉樹園,俠如有休園。史載揚州詩文之會,以影園、休園等為最盛。略舉一隅,元勛初構(gòu)影園,延名碩賦詩飲酒無虛日。崇禎癸未園放黃牡丹一枝,大會詞人賦詩,且征詩江楚間,糊名易書評定甲乙,第一以黃金觥鐫“黃牡丹狀元”字贈之。一時傳為盛事。

鄭俠如好古博雅,喜藏法書名畫,或為其詩名、行義所掩,而人罕道及之。經(jīng)搜索,其當年故物除故宮本《祭侄文》外,尚有:

1. 唐褚遂良《倪寬贊》一卷,今藏“臺北故宮博物院”(圖3)。文字著錄見《石渠寶笈》〔19〕。

2. 北宋范寬《雪景寒林圖》,系《唐五代北南宋集冊》第七幅。載《墨緣匯觀》“名畫卷下”。有半鈐“稽察私印”“斧山”白朱文印、“士介”朱文印〔20〕。

3. 北宋郭忠恕《車棧橋閣圖》,《唐五代北南宋集冊》第八幅。有“竹居”印、“士介”朱文印。董其昌故物。〔21〕

4. 北宋巨然《煙江晚渡圖》,《唐五代北南宋集冊》第九幅。有“斧山”印、“士介”朱文印。董其昌故物〔22〕。

5. 北宋郭熙《煙景圖》,《唐五代北南宋集冊》第十一幅。有“俠如”白文小方印、“斧山”印。董其昌故物〔23〕。

6. 南宋馬和之《柳堤待渡圖》,《唐五代北南宋集冊》第十三幅。有“俠如”白文小方印、“斧山”印。董其昌故物〔24〕。

7. 南宋馬遠《夜山圖》,《唐五代北南宋集冊》第十九幅。有“斧山”印、“士介”朱文印。董其昌故物〔25〕。

8. 北宋米芾《云山圖》,《五代宋元集冊》第四幅。有“竹居”印、“士介”朱文印。董其昌故物〔26〕。

9. 元吳鎮(zhèn)《野亭歸艇圖》,《五代宋元集冊》第十幅。有“竹居”印、“士介”朱文印〔27〕。

10. 明陸治《花溪高隱圖》,《明賢集冊》第八幅。有“竹居”印〔28〕。

11. 宋李唐《風帆圖》,團扇。宋孝宗對題,描金云龍圓箋,朱文“御書之寶”。有“竹居”“俠如”“士介”三印。下有細楷注云“珊瑚網(wǎng)”〔29〕。

圖4—1 故宮本《祭侄文稿》前隔水“守和之印”

圖4—2 故宮本《祭侄文稿》后紙中部與后隔水毗鄰之處有“守和之印”“小清祕真藏印”,后隔水右側(cè)蠅頭細書三行,亦徐氏手澤

12. 宋馬遠《觀泉圖》,團扇,絹本,淡色科頭,一老箕踞松下,兀對流泉嗒然觀聽。有“斧山”“士介”二印。下有細楷注云“珊瑚網(wǎng)”〔30〕。

鑒于《墨緣匯觀》所記殊為疏失,印記止略敘大概而已,而俠如又不忍多鈐私印,徒成畫面之累贅,鑒家之良好素養(yǎng),于此可以概見矣。《祭侄文》《倪寬贊》乃其典型。由此推想,《唐五代北南宋集冊》及《五代宋元集冊》中或有更多名品實為俠如之舊藏。又以諸幅上除有“俠如”“士介”印外,常見“竹居”“斧山”等印,頗與俠如相對應,似非偶然之巧合。竊以為亦其印信。然其真相如何,以實物無憑,而難以懸斷。但愿諸名跡安然無恙而傳承至今,或猶存募集之可能。

鄭俠如交游甚廣,前輩名流如董其昌、陳繼儒、錢謙益等,與同時代之貴戚額駙王永寧、書畫古董巨商陳定有一定往還。生卒年雖不甚詳,但以其兄元勛生于1598年,則俠如當在其稍后;又以其子為光而于康熙間(1662—1722)贈翰林院庶吉士,則其終生榮華富貴,而壽終正寢者無疑〔31〕。

小結(jié):故宮本《祭侄文》后綾隔水上有“俠如”印,其印主乃歙人鑒藏家鄭俠如。

三、無頭案之“守和之印”“小清祕真藏印”

故宮本《祭侄文》前隔水左下方倒數(shù)第三方“守和之印”白文方印,后紙中部略偏下而與后隔水毗鄰之處有“守和之印”朱、白文小方印一,“小清祕真藏印”白文小方印一,此三印之印主為徐守和。此外,后隔水右側(cè)中部赫然可睹蠅頭細書三行,亦徐氏之手澤(圖4—1,圖4—2)。

圖5 右軍《游目帖》周遭裱綾上有徐守和題簽及蠅頭細書多處

圖6 王大令《舍內(nèi)帖》《壯陶閣》刻本

圖7 徐守和跋清內(nèi)府本《韭花帖》,可與故宮本中細楷跋語比勘

徐守和,生卒不詳,字號有朗白、朗白父、清真居士、晉逸、若水、清癯老逸等,歙縣巖鎮(zhèn)人。擅筆札,長于詩文辭賦,復精研畫理,每每議論翩翩,蘊藉而有致,頗具獨到之見解。酷嗜法書名繪,庋藏甚富(見下文),與其弟太沖同為明季清初古書畫鑒藏家。其策笥所名跡不乏右軍、大令、魯公、子久、仲圭等奇俊,令人艷羨不已。若在今日,則無一不是國之瑰寶,又何容置疑?!所儲名跡中往往有其累累題識、題詩,或題簽之類,此其特征之一,徐氏精鑒藻識莫不寓于其中。無怪乎其鄰里后學、著名書畫著錄家、休寧商山吳其貞(字公一,1606—1677后)力推其為“賞鑒名家”(乃與古董絕不相侔),洵屬實至名歸,無絲毫溢美之嫌也。考吳氏《書畫記》上、下二冊,凡六卷,時間跨度在四十余年(1635前—1677),涉及江、浙、皖等賞鑒之家何啻數(shù)百,然所交多好事家或(數(shù)代)操古董業(yè)者,最令其欽敬者莫如歙之前輩王越石,吳氏評為“數(shù)代皆貨骨董,目力過人”“名著天下,士庶莫不服膺。客游二十年始歸……”云云。然而畢竟古董家而已,又豈能與詩書之家的朗白父相提并論哉?其貞特于朗白父推許褒揚如是,不啻傾慕向望而已也〔32〕。

朗白父顏其齋號曰“小清祕閣”,蓋心儀云林居士倪元鎮(zhèn)(瓚齋號“清祕閣”),極欲步趨從風之,已晰然可明。

朗白父好古博雅,清操自守,屬恬淡自適,頗似絕意于科場者。令人油然聯(lián)想起靖節(jié)先生之“閑靜少言,不慕榮利,好讀書,不求甚解;每有會意,便欣然忘食”云云,又何其相似乃爾。稍異者,朗白父以品騭名跡,考鏡真贗,辨析優(yōu)劣,以此自娛,不亦“頗示己志,忘懷得失,以此自終”耶?

然資料殊甚鮮見,曾不載于清及民國等方志(無論士林、文學、文苑、隱逸、義行、藝文志諸項例皆闕如),所幸猶有零星碎片散落、塵埋于明清間書畫著錄者,如《真跡日錄》《清河書畫舫》《墨緣匯觀》《石渠寶笈》等之字里行間,可供鉤匿索隱。筆者留神有年,黍積銖累而不憚煩,茲摭而考之,借以稍知其之一二也。

1. 所藏法書名繪,擇要敘錄如次

(1)故宮本《祭侄文》,前后隔水有其鑒藏印凡三,又,后隔水右側(cè)中部有其蠅頭細書三行近三十言。

(2)右軍《游目帖》,本帖周遭裱綾上有徐守和題簽及蠅頭細書多處,皆其鑒識(圖5),復有鑒印若干(從略)。

(3)大令《舍內(nèi)帖》(圖6),有其崇禎十七年(1644)題識,略云“此王大令子敬《舍內(nèi)帖》,與《游目帖》同得于浦江鄭氏……”。吳其貞《書畫記》卷四該條云“卷后之俞焯、張?zhí)煊ⅰ②w孟籲題跋,明徐若水題跋”。顧復《平生壯觀》亦載之〔33〕。

(4)顏真卿《自書誥》:“……后有米元暉、蔡君謨、董思白、徐朗白題。”〔34〕

(5)米芾《面諭等九帖》,有“徐守和印”。張丑《真跡日錄二集》云:“宋裱米南宮草書九帖,原系思陵故物……今歸新都徐晉逸。晉逸題跋甚詳,乃米老第一好書也……”〔35〕

(6)趙孟頫《小楷清凈經(jīng)》,《真跡日錄》卷四該條云:“……今歸之徐晉逸……”〔36〕

(7)宋元《梅花》合卷。乃徐禹功、吳瓘、吳鎮(zhèn)三人合卷,堪稱巨跡。三畫幅依次為三尺八寸、二尺四寸、四尺四寸,總長一丈六寸。有揚無咎題《楊柳梢》詞十首,張雨、吳鎮(zhèn)等題詩詞。卷后徐守和乙丑(1625)、己巳(1629)長題(題識、題詩、題簽)數(shù)則,洋洋灑灑,凡千二百余言。其題簽曰“梅花三昧甲觀”六字,下注“宋徐禹功、揚補之、趙子固,元吳瓘、張雨、高儀甫、吳仲圭書畫,國朝吳匏庵、楊循吉、黃云跋,無上逸品,小清祕閣珍藏”〔37〕。

(8)元黃公望《處靜圖》等二幅、倪云林《幽澗寒松》、柯丹丘《竹石》巨幅,《真跡日錄》卷五該條云:“徐晉逸家黃子久畫蓋有二幀……與其家倪元鎮(zhèn)《幽澗寒松》足稱雙璧……觀晉逸收柯丹丘《竹石》巨幅,……亦佳品也。”〔38〕

(9)黃公望《沙磧圖》一卷,饒介、張雨、姚廣孝等題句,徐守和次韻詩凡四,又題識一。〔39〕

(10)唐寅《松坡高士圖》卷,前隔水徐守和標題,后隔水有朗白父詩跋〔40〕。

(11)仇英《蓮溪漁隱圖》,《清河書畫舫》卷十二(下)該條云:“徐晉逸藏實父(仇英)《蓮溪漁隱圖》一軸,絹本,淺絳色細潤之極,亦復清逸超群,實為仇畫第一品。今歸其弟太沖矣。至今尚在夢想。”〔41〕

(12)明顯《姑蘇十景并題》(共14頁),徐守和題簽,跋第十幅“《紫薇村圖》”,末云:“崇禎五年壬申(1632)大寒日展觀題詠,朗白徐守和。”〔42〕

(13)楊凝式《韭花帖》(清內(nèi)府本),卷后有徐守和崇禎甲申(1644)冬至日題“楊少師《韭花帖》后”七律二首,末鈐其印記二(圖7)。

2. 朗白父之生活年代小考

朗白父之生卒雖難可究詰,然據(jù)其藏物中諸題識匯而考之,或乃可望得其綱紀。考其諸跋,時間跨度為天啟五年(1625)至崇禎甲申,凡19年之久;而從其最早題識(1625年稍前)已自述“白發(fā)盈頭”;而己巳(1629)題詩中更有“忽對此圖揩老眼,隴頭驛使來前席。吟鬢半枯肌粟起,消我熱腸十二尺”句,則其大致年歲在于五十。以此推測,則十余年后的崇禎甲申之際,則約莫屆花甲、古稀之間也。揆情度理,縱或難免小有乖互,但必不致有較大出入。

故徐守和之生活年代,在于16世紀80年代前后,至清初1644年之后的時段,當與實際情況大致相符。

3. 交游及其他

朗白父之交游情況,較之上述,大似尤為罕覯。其有確切依憑者僅如浦江鄭氏、清河張丑、歙地之吳楨,以及閩人古董巨商陳定以御等。清內(nèi)府本《韭花帖》即由陳定一手偽造,炫玉賈石,惑人耳目,以售其奸。朗白父不辨,適入其彀中。嗣后,由同鄉(xiāng)鑒家吳楨遞傳,向后則為清乾隆內(nèi)府所購獲,而視為珍奇。囿于時代,皇家鑒家群體猶未能辨其妍媸,而乃璠玙雜糅如是,豈可執(zhí)此而獨咎朗白父哉?古語云“善騎者墮,善游者溺”,知所不免也。

倘以籍里、年歲論,吳其貞為朗白父之前輩近鄰,公于而立之年前后頻繁往返歙、休之間,所記殊甚詳贍。其時正是朗白父晚歲不時吟詠、題識之際,而《書畫記》乃無朗白父片言只語之直接記載(所見僅涉及其弟一條附帶提及),亦甚可怪。其人或高自標置,或好獨處,不染物累,似皆未可知也。

小結(jié):故宮本《祭侄文》前隔水及后紙有“守和之印”“小清祕真藏印”凡三,悉為鑒藏家徐守和之印。此外,有后綾隔水上有細書三行,亦其手澤。

注釋:

〔1〕王世貞傳,《二十五史·明史》卷二百八十七,列傳一百七十五,第804—805頁。胡應麟附,第805頁。

〔2〕(明)胡應麟《少室山房集》,《四庫全書》第1290冊,卷二十八,第172頁。

〔3〕同〔2〕,卷一百八,第779—780頁。

〔4〕參見穆棣《名帖考》(卷下),天津人民美術(shù)出版社2006年6月版;《還原〈自敘〉》,浙江工商大學2015年11月版;《晉唐名帖考辨》,江蘇人民出版社2016年6月版。

〔5〕故宮本前、后隔水等處有吳廷、吳士諤、吳希元諸多鑒印,乃諸家收藏之證。三吳輩分援自吳元滿《新安歙西溪南吳氏世譜》、汪世清《董其昌與余清齋》(《藝苑查疑補證散考·上卷》輯入,河北教育出版社2009年11月版,第152—165頁);吳希元生卒見李維楨《大泌山房集》卷八十二,《中書舍人吳君墓志銘》,《四庫存目叢書》集部第152冊,第452—454頁。

〔6〕同〔2〕,詩共二首。卷三十九,第250頁。

〔7〕同〔2〕,卷三十九,第250頁。

〔8〕同〔2〕,卷六十一,第447頁。

〔9〕同〔2〕,卷六十三,第462頁。

〔10〕同〔2〕,卷六十三,第463頁。

〔11〕同〔2〕,卷六十五,第484頁。

〔12〕同〔2〕,分別見卷二十八,第171—172頁;卷一百八,第779頁。

〔13〕吳廷家世見李維楨《大泌山房集》第153冊,卷一百二,《吳節(jié)母墓志銘》,第76—78頁。

〔14〕同〔13〕。吳母生嘉靖己丑,正月十有五日,卒萬歷己亥五月六日,年七十有二。

〔15〕吳晗《胡應麟年譜》,清華大學學報,1934年第一期,第183—252頁。

〔16〕李斗《揚州書畫舫》,《續(xù)修四庫全書》第733冊,卷八,“城西錄”。第659—663頁。

〔17〕《民國歙縣志》,《中國地方志集成》第51,卷九“義行”等,第354頁。

〔18〕《康熙揚州府志》,《四庫存目叢書》史部215冊,卷第二十四“人物二,明”,第280—281頁。《全清詞》第777頁,卷次、版本失記。

〔19〕《石渠寶笈》(二),卷二十九,第176—177頁。

〔20〕〔21〕〔22〕《墨緣匯觀》第 240頁。

〔23〕《墨緣匯觀》第241頁。

〔24〕《墨緣匯觀》第241—242頁。

〔25〕《墨緣匯觀》第244頁。

〔26〕《墨緣匯觀》第250頁。

〔27〕《墨緣匯觀》第251頁。

〔28〕《墨緣匯觀》第255—256頁。

〔29〕《美術(shù)叢書》第三冊,《南宋院畫錄》卷二,第2235—2236頁。經(jīng)履按,《珊瑚網(wǎng)》之四庫藝叢本中卷二十九“名畫題跋五”李唐列于第561—562頁。馬遠(見下條)列于562—567頁。二人名下所錄名跡之中并無本注〔29〕〔30〕條目,或則版本不同所致耶?

〔30〕同〔29〕。《南宋院畫錄》卷七,第2280頁。

〔31〕世傳有鄭元勛《臨石田山水軸》,其右上方自題云:“此余辛未(1631)終臨沈石田筆也,時年三十有四,腕力尚稚,然董思白先生已極賞之,為題數(shù)語。畫不足存,題不忍廢,當賴以傳矣。付子為顯藏之。崇禎辛巳(1641)秋重識于影園之蒿亭。”逆推之,元勛生于萬歷戊戌年(1598)。

〔32〕分別見吳其貞《書畫記》(上),第51頁,第192、193頁。上海人民美術(shù)出版社1963年版。〔33〕《舍內(nèi)》后流至日本,今存佚不明。帖中徐氏題識文字轉(zhuǎn)引自徐邦達《古書畫過眼要錄》第35—36頁。湖南美術(shù)出版社1987年版;又可參考裴伯謙《壯陶閣法帖》第二冊“元二”。細目見《叢帖目》(二),第867—887頁。臺灣華正書局1984年2月版;吳氏《書畫記》該條載下冊,第373頁,版本同〔32〕;《平生壯觀》載一冊,第23—24頁,上海人民美術(shù)出版社1962年版。

〔34〕《墨緣匯觀》“法書續(xù)錄”該條,第145頁。江蘇美術(shù)出版社1992年9月版。

〔35〕轉(zhuǎn)引自徐邦達《古書畫過眼要錄》,第362頁,版本同〔33〕。

〔36〕張丑《真跡日錄》,上海古籍出版社四庫藝叢本《清河書畫舫》輯入,卷四,第572頁。

〔6〕〔37〕上海古籍出版社1991年8月版四庫藝叢本《石渠寶笈》(二),卷四十四,該條,第652—661頁。〔38〕同〔37〕,卷五,第592—593頁。

〔39〕同〔37〕,《石渠寶笈》(一),第472頁。〔40〕同〔34〕,“名畫卷上”,第206頁。

〔41〕同〔36〕,卷十二(下),第496—497頁。〔42〕同〔34〕,“名畫卷下”,第260—262頁。

(作者為無錫書畫院一級美術(shù)師)