永久的默契和諾言

◇ 孫美蘭

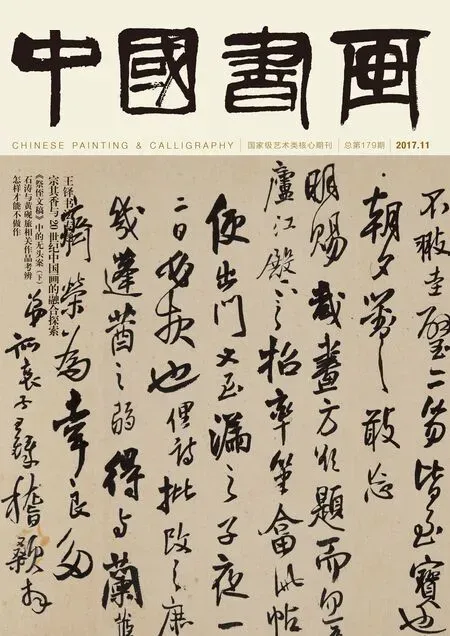

宗其香先生南京人,1917年出生在一個小手工業者的貧困家庭。宗其香和他一生敬仰的老師徐悲鴻在見面以前就開始了通信。那時,徐悲鴻在東南亞為全民抗戰募捐賣畫。宗其香脫離開學徒生涯不久,于1939年流亡到重慶,考入中央大學藝術系。初戀的挫折,使本來孤獨的窮學生更加孤獨。黃昏遲暮,常徘徊在嘉陵江畔。迷茫一片的山城,嗚咽呻吟的江水,閃閃爍爍的燈光,撲朔迷離的倒影……突然,年輕人從這里找到心靈的“回聲”,找到情感的“貌體”,于是畫了一張小水彩,這就是他夜景畫最早的胚芽。

宗其香 嘉陵江上

122cm×199cm 紙本設色 中央美術學院美術館藏

款識:嘉陵江上。卅六年春月,其香作。將革命進行到底,解放全中國人民。卅八年五月重展舊作再記。

鈐印:宗氏(朱) 其香(白)

關于嘉陵江夜景水彩畫的復信從東南亞飛來:“古人畫夜景只是象征性的,其實并無光的感受,如《春夜宴桃李園圖》等。你是否試以中國畫筆墨融化寫生,把燈光的美也畫出來?”—《宗其香畫展》里引人注目的《江漢夜色》(1979),正是默契的學生懷著對老師執著的熱愛、信守永久的諾言,通過以中國筆墨寫生,默寫、速記和符號,將夜景時空延伸了四十年之久,跨越了長江大河,從而產生這幅力作。老師的關注和鼓勵,為他開導、暗示出一條探索中國畫新天地的通途。

漢江夜景和重慶夜景不同。嘉陵江畔、巍巍山城,房屋重重疊疊。夜愈深、江愈靜,燈光起落,點點像天上繁星。漢江是商業碼頭,各種光源復雜交錯,豐富多彩,千變萬化,加上燈光,江流反照天空,現代意味中滲入不可言說的神秘感。筆墨到處,激情奔回,追形賦影,隨光傳聲,喚起意象化的“通感”,仿佛江濤汩汩,機聲隆隆,人語未歇,處處有生機。獨具風采的寫意畫,自由自在、返璞歸真的表現技巧,無不得力于長期寫生的根底和筆墨功力。而《江漢夜色》,并不是直接寫生,而是在寫生之后,全部形象記憶的重現。可見畫家對于夜空、燈光、水色交織、內在運動規律的把握,已達到運籌自如的境地。

宗其香教授在中央美術學院中國畫系山水科授課時,學生照例不放過宗老師:至少要做一次“夜景畫”示范。這不只是中國寫意畫極其生動的課堂教學,同時也是難得難忘的藝術創造過程所給予人的審美享受。宗其香的“夜景畫”,無論燈光、水光、虛影、反照,舉凡光亮的地方,沒有一處是求助于白粉的。對夜之光影,如閉目可得。長期實踐證明,唯借助視覺預感,恰到好處留出的“光”,才最能傳達豁亮透明、天然動人的境界。老師給學生示范夜景時,盡量多留空,然后一層層墨色罩上去:畫到精彩處,伴隨著解說:“你們看,現在慢慢‘熄燈’了……”水墨氤氳、夜幕轉濃。多處空白,逐漸淡化,隨之消融,留下那些遠遠近近、穿透空間、明亮的、朦朧的、半明亮、半朦朧的燈光。江夜深遠、光波水影明滅,那里隱約有無數生命在活動……即便得手之作如《江漢夜色》,畫家仍自覺不足:“近處江面如果更亮一些,江輪的燈光和反光再強一些就好了。”他沉吟片刻,幽默地說:“宣紙落墨,一筆是一筆,不可更改。夜景要多留空白,‘熄燈’容易,留空少了,想‘開燈’就困難了。”而中國水墨夜景畫與其他種類夜景畫相比,確居最佳優勢。

宗其香教授精于山水,長于人物、花卉、飛禽、走獸,無所不能。展品中最早一幅為摹古山水,作于1935年,時為18歲。中央大學藝術系學生時期,宗其香一度沉迷山水、風景,徐悲鴻先生出于重視人物之與現實直接密切的聯系,也出于體察發現了學生的多方面才華和潛力,所以對宗其香說:“中國山水畫要畫好是不容易的,但沒有人物傳達感情那樣直接……”表示希望他除攻山水外,還應在青年時代重視人物寫生功底和創作思維的培養,為今后發展、提高打下全面基礎。宗其香的早期人物畫《母與子》及未曾展出的同類系列畫,是受感召、受啟發的學生對老師的關注、厚愛與期望的回答。

畫家幼嬰期喪母,雖然母愛對于他只留下一片空想,但他確知確認自己的母親是苦難中國最善良、最苦命的母親。母愛,成為畫家早期人物畫傾心入迷的題材之一。《母與子》(1942)一畫,是大學三年級時課外創作。母親的形象沒有從西方圣母像脫出,但由于“立意”在表現母愛的崇高而不在單純模仿,因而無論其柔韌、清麗的線描造型,典雅的色彩,小鳥臥巢竹林、嗷嗷待哺的情景,都流露著東方美的情韻。徐悲鴻所作《泰戈爾像》一畫的影響,人生歷程本身的誘發,青年畫家個人心理因素、情感運動的凝聚,形成畫面厚樸中見高貴、端莊中有溫情的特定風情與格調。當年徐悲鴻先生曾盛贊宗其香早期人物畫,悉心收藏其水墨寫意人物及速寫達數十幅之多,現藏于徐悲鴻紀念館。宗其香作品中那熱烈的主觀激情、浪漫主義色彩,與徐悲鴻繪畫藝術嚴格意義上的寫實主義迥異。他沒有因此聽到老師的微詞,反受到老師一再激賞和鼓勵。老師認為法國浪漫主義先驅席里柯及其后繼者德拉克洛瓦作品甚精,盼望自己寄予厚望的學生有機會一睹原作,進一步發揮其浪漫氣質和才情。

宗其香 母與子

75.5cm×55.5cm 紙本設色 1942年款識:一九四二年,其香。

宗其香又一類題材的人物畫《嘉陵江上的纖夫》(1943),以人體寫實的功力,表達對勞動者的歌頌和同情。傾向于筋肉力度的表現,觸及的生活層面淺了些。悲鴻老師看了肯定其好的一面,又溫和地說:“你喜歡畫江上纖夫,最好有一段時間在船上,跟纖夫生活在一起,了解他們的喜怒哀樂……”宗其香開始更加重視人物畫創作,重視從時代浪濤中發現新人,重視真實形象的儲存以及對人的喜怒哀樂之感受。從早期人物《秋風里》(1942)、《朱門之外》(1947),到50年代新中國的工人、農民形象,直到在第三野戰軍擔任文化教員時,和部隊的文藝兵共同完成《淮海戰役》組畫止,標志著畫家個人創造力的不斷發展、深化、提高、擴大,贏得在現代美術史和當代美術中不可忽視的地位。徐悲鴻在抗戰最艱苦階段的1944年元旦,作序高度評價宗其香的抗戰人物畫—“其用心至善、其制作甚美”,并贊為可“當暮鼓晨鐘,用以發聾振聵,直及邊陲……”復多次鄭重推舉宗其香創新風的成功,肯定其作品的劃時代意義。

宗其香 夜過南津關

42.5cm×59cm 紙本設色 1957年

款識:五七年春月,夜過南津關心影。其香畫長江三峽之一。鈐印:宗氏(朱) 其香(白)

宗其香少時曾協助父親繪制“南畫”以謀生,勤奮自學,專事臨摹傳統國畫。其后在中大接受正規的高等美術教育,接受嚴格、系統的造型基礎訓練,這使得他創作之始,就有條件以中國傳統筆墨、繪畫形式作為傳情達意的“母語”,又有條件在傳統繪畫素養基礎上融合西方,走上貫通中西、我用我法的革新之路。可惜正當年富力強、創造力旺盛之際,處于逆境,限制了他的發揮。但他忠誠于藝術,寂寞耕耘。數年間,著力重新研究傳統文化,以今人之體驗,臨摹宋人山水。又放手重新研究西方文化,以中國之筆墨,臨摹高更。開闊視野,旁及現代派繪畫,復歸于摹漢拓片、歷代碑帖。縱向與橫向交叉,廣收博取。他更以其前所未有的沖力,潛心大自然、行蹤歷廣西、湖南,探幽覽勝。今歲早春,重返故鄉南京探梅花山,充實藝術創造活力,強化了中國水墨寫意畫的色感,豐富擴大了色域,以磅礴之氣取勝。西雙版納的千年古榕,萬斛奔騰的山泉,寒枝香烈的紅梅白梅,可視為夜景之外的三絕。寥寥數筆,香火縹緲間的無量壽佛,正是畫家滌除煩慮、靜心修煉、從容坐忘、涅槃獻身的自畫像吧。

許多人知道,宗老業余愛好很廣泛,喜歡收集石頭,喜歡做風箏、放風箏,喜歡看小孩子畫畫。如果讀一讀他下放農村時寫給子女的家書片段和那生動有趣的插圖,不難發現一顆金子般的童心。

宗其香藝術的“復蘇”,在別人看來是遲了些,但畫家自己卻以孩子般雀躍的心情迎接遲來的新生命。他至今記得那首童年時代起始終激勵著他的小詩:“為了一線希望/我才努力向上/振作精神/開發思想/把人生的學問都記在心頭上/得意時是這樣/失意時也是這樣。”《宗其香畫展》引悲鴻師語:“人之追求真理,廣博知識,此不必藝術家為然也,惟藝術家必須如此”,二者相契當是畫家七十年生涯的內省和總結。80年代的印章“難得還童”,為齊白石題詞“一世童心真畫家”,當是宗其香教授對人生真諦的領悟,也是他對藝術境界的更高追求。

(作者為中央美術學院教授)

宗其香 邕江驟雨

46cm×68cm 紙本設色 1979年

款識:邕江驟雨。七九年于南寧,其香。

鈐印:宗氏(朱) 其香(白)

宗其香 良鳳江

137cm×437cm 紙本設色 1980年

款識:良鳳江。一九八〇年作于廣西南寧,其香。

鈐印:宗其香印(白)

宗其香 三峽夜航

69cm×139cm 紙本設色 1977年

款識:七七年,其香。

鈐印:宗氏(朱)