靜寂高雅:中國書法不可或缺的氣質

◇ 主講人:周祥林

◇ 時 間:10月17日15:30—17:30

◇ 地 點:《中國書畫》美術館

收到軍偉兄的信息時,我正在河北采風,雖不及細細思量,但心中的確很猶豫,因為《中國書畫》多年來一直對我都很關心,我理應回報,但公益大講堂是一個集學術、品質、人文于一體的講堂,我來講能不能擔當?但當前關于書法的種種現象,又每每發人情思。想到《詩》曰:“暳彼小星,三五在東。”小星是不是也會發些光亮呢?終于,去了猶豫,就當是為大講堂拋磚吧。

這中間自然包含了我近些年對書法的一些認識和思索,一孔之見,舛誤之處請大家教正。

古人說:“書之妙道,神釆為上,形質次之。”竊以為,神釆為上,形質也不能次之,當代書法的根本問題就是形質皆不佳,直接導致了沒有神采,氣質暗淡。

那么,什么是形質呢?什么又是氣質呢?孫過庭說:“質以代興,妍因俗異。”形質容易用語言表達,往小處說是點畫、是形態,往大處說則是一個總體的時代風格。氣質呢,則往往憑直接的感覺和感受,可以從一件作品去感受一個時代,也可以從一個時代去感覺一件作品。今天,我們不妨順著歷史的足跡來感受感受高雅、靜寂、神秘的書法氣質。

一、《韶》《武》之音 《詩經》之燦

剛才康社長說了,真善美是我們人類永遠追求的目標,我們讀的《詩經》,孔子說:“一言以蔽之,思無邪。”無邪就是真善美最核心的東西,學藝術本質上就是追求真善美。

《韶》《武》都是西周時期音樂,《韶》產生的背景是對堯舜禪讓制度的贊美,《武》描述的則是周武王伐商,所以《論語》里孔子謂《韶》盡善盡美,《武》盡美而不盡善,盡管如此,人們仍認為《韶》和《武》與西周初期蓬勃、壯闊的時代相契合,這種宏大、雄霸的貴族氣質,正是早期金文產生的土壤,也是早期金文的特點。

第二個是《詩經》。有人說是孔子從之前的幾千首詩里刪定了305首,也有人說孔子刪定時本就這么多,后來秦始皇焚書坑儒,都給燒掉了。秦朝時間很短,滅亡以后,很多人還會背《詩經》,所以它也就流傳了下來,當時流傳的齊、魯、韓三家,故又稱三家詩。后來漢代毛萇、毛亨兄弟給每一首都作了小序,我們現在讀的毛氏的《詩經》,前面都有這個小序,但是毛氏兄弟講的可能更靠近政治、道德,未必合乎《詩經》的本意。這些詩雖是孔子刪定,但他們產生的時代卻遠遠早于孔子,在西周,甚至更早。

學習篆書,還是看這一時期的東西更有用,尤其是西周早期的,國家剛剛建立,充滿了陽剛之氣,充滿了力量。我選的幾張圖是西周早期的,有些比較肥厚的筆畫有人說是鑄的時候技術問題造成的,其實應該不是,可能還是刻意追求一種美,一種對莊嚴整飭的追求。西周金文產生在《詩經》文化和韶樂文化的背景下。學習書法,甲骨文可以不學,但是金文必須學,你要想讓你的作品中有一種高貴高雅神秘的氣質,必須學這種金文—你們看,東周的字就比較萎縮,氣質上就不行了。

二、和氏之璧 玉潤珠圓

和氏璧這個故事大家都知道,高雅、凈潔是玉的特點。我們看這個字,《嶧山碑》,有人稱它為玉箸篆。

著名的文學家顧隨先生用“珠圓玉潤”形容中國的文化,他說這個詞最貼切,我以為這個詞更適合秦小篆。為什么李斯要選這么一種字作為秦國的文字呢?這里面其實反映了李斯、秦始皇的審美眼光,實際上這些字基本也是一種貴族精神的延續,本質上,李斯之篆反應了貴族的審美。

秦始皇統一六國之前,有一種文字曰詛楚文,風格中正雅潔,不似其他六國文字雜而不凈。現在刻帖里面還能找到,應該說,秦小篆正是在這種字的基礎上,經過李斯等高級文人精心修改而成的,而非李斯憑空創制。

三、鋪采摛文 不歌而詠

這八個字是對“賦”的贊美。賦、比、興本是古代中國詩文寫作的三種方法,《詩經》中這三種手法都有。賦因為開筆即陳,鋪放直寫,漢代人非常喜歡,寫了很多著名的賦文,遂而成了一種文體。后人有句云“唐詩晉字漢文章”,這個“漢文章”,賦雖不是全部,但數量也絕不會少。我這里則借此講講孔廟三碑。

“孔廟三碑”是指《禮器碑》《乙瑛碑》和《史晨碑》,它們的創作年代都在東漢。歷史現象有時很奇怪:西周金文最好,到了東周就不行了;而漢代的隸書恰恰相反,所有的代表作基本上集中在東漢。這似乎又正好說明一個問題。那就是漢高祖劉邦本身的文化不高,建國之初對貴族生活的要求還遠遠不夠,但是到了后來,他的后代們就完全是以貴族方式來生活了,這種生活會自然影響到他們喜歡的文學藝術,孔廟三碑應是一個典型。

仔細研究,此三碑與大家熟悉的《石門頌》《西狹頌》《郙閣頌》一類的作品,在筆法上和風格上都頗為迥異,因為這些碑的書寫人都是當時中央集團的高級文人(東漢末年蔡邕書寫的《熹平石經》可以應證)。而像《石門頌》《西狹頌》,則可能是地方上的一些文人來寫的,這個差別大家千萬不要小看。我們現在看到的《龍門二十品》,或者北朝的諸多刻石,應該說就是由《石門頌》《郙閣頌》那條線流傳下來的。而另一條線,則在永嘉以后流到了南方,流入南方的最終形成了新的文人書法的筆法體系,這個體系恰恰就是孔廟三碑等一脈隸書筆法的豐富和完善。古人所說“右軍內擫,直入中郎,大令外拓,妙接丞相”,正此謂也。南北筆法因此開始分野。當然漢代還有章草,還有漢簡。

四、神妙能逸 工匠遠矣

現在強調工匠精神,我認為對一般的東西可以,對于書法,絕對不行,要存其精神,而去其工匠。

魏晉南北朝是我們中國書法史上最神奇的一個時代,我認為魏晉南朝的書法堪稱把高雅、靜寂、神秘做到了極致。

這張圖,上面有衛氏、王氏、謝氏、郗氏、庾氏這些大家族的主要人物,這里面,有王羲之的岳父、妻子、兒子。這種門閥制度會造成一個現象,就是大家之間都比較較勁。歷史上有一個故事,是關于王羲之和庾翼的。

“羲之書初不勝庾翼、郗愔,及其暮年方妙。嘗以章草答庾亮,而翼深嘆伏,因與羲之書云:吾昔有伯英章草十紙,過江顛狽,遂乃亡失,常嘆妙跡永絕。忽見足下答家兄書,煥若神明,頓還舊觀。”這里,庾翼顯然是在贊揚王羲之,但是在此之前,他卻不是這么說的,史載:“庾翼在荊州與都下書云:小兒輩賤家雞,愛野雉,皆進逸少書,須吾還,當比之。”不難看出,他們之間一直在較勁,貴族之間這種暗暗的較勁,推動了書法的高雅化和靜寂化,這種較勁對藝術的發展非常有好處。不像我們現在很多較勁都是比較低級的較勁。

這件作品,鍾繇的《宣示表》大家應該都知道。有人考證是王羲之臨摹的。

大家還要明白一個問題:小字跟小楷不是一回事。這件,《蘭亭序》,大家比較熟悉,但可能不是王羲之寫的。《蘭亭》的“定武本”縮小以后,跟王羲之的小字《黃庭經》非常像,(底本)可能是王羲之的。

五、北風南漸 形不逮神

我們現在有一種觀念:古代的書法是實用的,現在不實用了,是純藝術。但是,大家剛才看到的魏晉那些名門的尺牘,并不都是實用的。中國書法古代的實用有沒有呢?有一些,但它本質上不是以實用為主,比如說抄經體的書法,經體書法的藝術性顯然入不了上流,根本就是缺少高雅的氣質。

北風南漸,前兩天正好我到了正定,看了《龍藏寺碑》,是很典型的隋朝人寫的字,但是你看褚遂良、歐陽詢他們的字,和《龍藏寺碑》很像。初唐的楷書雖然是魏晉的延續,比如虞世南是學智永的,但是《龍藏寺碑》的痕跡也顯而易見。《龍門二十品》則跟這些字沒有任何關系,是《石門頌》《西狹頌》這種字延續的結果。清朝人把它捧得那么高,是因為清朝人眼光不高,而我們在近一百年甚至更長的時間里,書法沒有根本性的突破,就是因為我們受清朝人的影響太大。

顏真卿的作品。基本上只能寫碑用—你很少看到寫一封信用這樣的字體,這是否算是實用?如果是,但氣質神采何處去尋呢?我題目里面說了,形不逮神。《祭侄文稿》一直是“天下第二行書”,如果跟東晉的尺牘比,那就差得太遠了。因為它大多停留在表面上,它所表現的東西你都能看得見,這個離高雅就遠了,離那種寂靜的境界就遠了。當你什么都能看得見,自然就遠了。過去我們說月亮特別美好,有桂樹、有玉兔,現在科學家說里面全是沙子和石頭,你面對月亮,感覺就不一樣了。張旭、懷素也是。蘇東坡寫過一首詩,專門說張旭、懷素。

但蘇東坡也很奇怪,他楷書學的好像是顏真卿,我估計可能跟他的時代有關系,因為他師承歐陽修。歐陽修、蔡襄他們都寫顏字,但蘇東坡的行書寫的完全是王羲之,他是用大王的方法。黃山谷的草書完全靠“擺”,從書法的精神境界上講,它像寫詩,詩有時候斟詞酌句,還可以摳出境界高的,但是字這么摳,就難脫做作。我認為,唐代中期再往后基本上到了宋代都是這樣,以外形為主,內在的精神都抓不住,米芾也是一樣。

所以,米芾說的“草書若不入晉人格,輒徒成下品”,可能他是說黃山谷,黃山谷跟他是同一個時代,又寫那樣的草書,米芾怎么看得上?但是他自己也做作擺弄。蔡襄有一點晉的味道,所以古人評蔡襄得晉法,但是他筆下魏晉蕭散的東西又沒有了。唐宋名家的水準,后人當然無法比擬,我這樣說更不是貶低他們,而是說書法的氣質在發生變化,雖然這個變化是式微的,他們的氣質神采后人還遠遠不及。

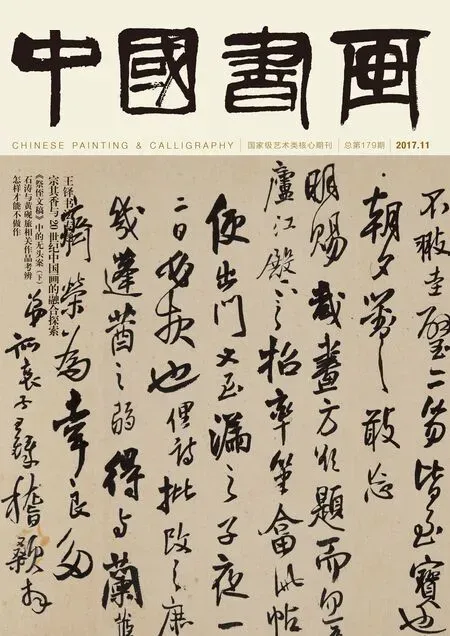

六、肅肅宵征 靜雅難圖

最后是元明清。我個人對元明清的評價不高,當然,前面已經說過,他們中許多人的水準我們肯定達不到,但在審美及精神境界上,我們應該有要求。我們看元明清的書法,尤其是明代和清代,比唐宋人更外化,你看王鐸那個字那么搖擺。二十幾歲我們寫字的時候特別喜歡王鐸,近乎瘋狂,就覺得王鐸寫得好,現在再看覺得可笑,為什么呢?你仔細學習,發現他的筆畫里面沒有什么東西。把他臨的王羲之《蘭亭序》跟人家褚遂良臨的放在一起一看,簡直就是沒法看—明清人把書法更加外化更加外化了。書法跟繪畫還不完全一樣,你外化了以后,肯定就是格調就降低。

另外,清朝人的金石化。“書有金石氣,室存蕙蘭香。”其實你去想一想,古人在寫的時候根本沒有想到金石氣,他怎么會想到這種金石氣呢?清代考據學家考證過程中,可能偶然會看到一兩塊這樣的碑,很好看,但是你追求這樣寫的話,一定是把內在的東西丟掉了。東施效顰就是最典型的一個例子。金石氣害了多少有才華的人,一直到現在都在害。從鄭谷口開始有訪碑,清人開始對漢碑有一些更多的接觸,之前明朝人寫隸書都是從刻帖上來,從《閣帖》上來,你看王鐸的隸書,他基本上是從刻帖上來,他不是從碑刻上來的。清代人發現了很多好的碑,因為之前對帖學沒有很深入的認識和理解,本身就比較膚淺,再加上后來所謂的“考碑”,出現了很多碑以后,也不知取舍,很多考據學家把眼光放在了這個文字內容的考據上,對它的藝術性越來越認識不夠。所以清代的隸書我認為雖然寫的人很多,但是成就不高,也不值得我們去學習—看一看就行了。他們寫的隸書和漢碑沒法比,包括跟宋人的,也沒法比。他們寫的篆書跟宋朝夢英、跟元代吾丘衍也沒法比,唐代李陽冰就更沒法比了。

書法,從她誕生的那一刻,就和高雅緊緊相連,而無法與低俗庸俗通消息。盡管趙壹說草書“非圣人之業 ”(《非草書》),但他也仍然說梁孔達、姜孟穎是當世彥哲,當世彥哲當然不會是俗士。至于王獻之見羊欣書衫帛,米元章遇奇石行揖拜,就更是與俗者無關了。

徐渭說:“高書不入俗人眼,入俗眼者必非高書。”

金文的高貴,秦篆的高潔,孔廟三碑的高古,鍾繇、張芝的高邁,西晉東晉衛、庾、郗、謝、王諸氏的高蹈高逸……

莫說一般的似是而非者,即便有所經營之人,恐怕也未必識得其妙。

與書法相輔相伴的還有靜寂,書法離不開靜寂,離開了靜寂的書法,很難不流于俗境。

書法的靜寂大略有二。一是書法自身的傳承決定,所謂靜水源源、靜極禪來;二是由書法的社會性決定,無論是古代還是今天,書法都屬于小眾而不是大眾,即便是魏晉唐宋可以以書法名世的時代,書法也不可能在社會大眾中普及。

靜水源深,使書法不僅有時代這個“表面”,更可以透過表面看到、感受到存乎其中的內美,靜寂禪來則是超越內美和表面的一種升華,這一切都不可能在喧囂、熱鬧的場面中獲得。

“古之學者為己,今之學者為人”,書法本質上是為己的藝術,為己加上技法、學養和精神境界,高雅靜寂自然來也。

注:主講人為中國書法家協會理事、中國國家畫院研究員、中國藝術研究院研究員。該文為講座錄音整理摘要。