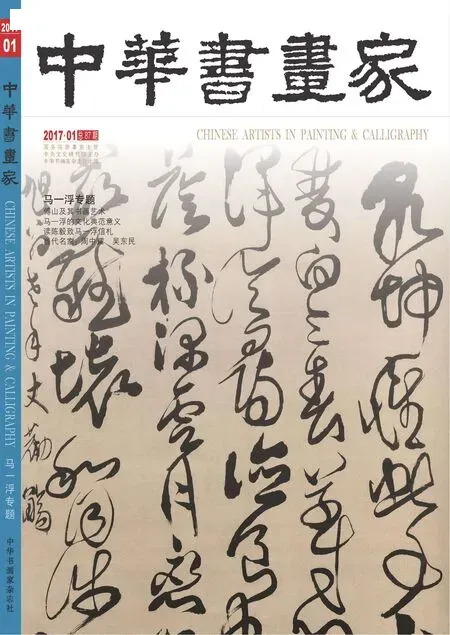

曲折迂回的人品與畫品—以趙孟頫和石濤為例

□ 林 木

曲折迂回的人品與畫品—以趙孟頫和石濤為例

□ 林 木

北宋郭若虛《圖畫見聞志》稱:“人品既已高矣,氣韻不得不高;氣韻既已高矣,生動不得不至。所謂神之又神,而能精焉。”又有“揚子曰:言,心聲也;書,心畫也。聲畫形,君子小人見矣。”①這或許是中國畫界較早論及人品與畫品關系的一段著名論述。清代的書家劉熙載《藝概》也云:“書者,如也。如其學,如其才,如其志,總之曰如其人而已。”當然,這種論斷是屬于中國藝術“詩言志”的意象傳統的。既然“在心為志,發言為詩”,心志之高,詩書畫當然高;心態卑劣,詩書畫怎么能好呢?此風氣在中國文化傳統中幾成定論。最著名的例子當屬明末清初的傅山論趙孟頫之書:“予極不喜趙子昂,薄其人,遂惡其書。近而視之,亦未可厚非。熟媚綽約,自是賤態;潤秀圓轉,尚屬正脈。蓋自《蘭亭》內稍變而至此,與時高下,亦由氣運,不獨文章然也。”②趙孟頫在中國美術史中可以成為驗證人品與畫品、書品關系的一個絕好案例。

作為個人精神表達的文學藝術,當然與作者個人的精神狀態有直接的關系,這是毋庸置疑的。但是否人品有了問題(例如卑賤失節),其藝術就必然糟糕不堪、賤態十足呢?其實二者間不是一個簡單對應的關系,而是一個聯系緊密的復雜對應關系。

[元]趙孟頫 洛神賦 29.2×193cm 紙本 天津博物館藏

[元]趙孟頫 歸去來辭 24×146.2cm 紙本 遼寧省博物館藏

趙孟頫仕元是其被人垢病的主要原因—作為趙宋宗室,降服外族而充任蒙元之高官。至元二十三年(1286)趙孟頫33歲時遇“行臺治書待御史程公鉅夫奉詔搜訪江南遺佚,得廿余人,公居首選”③。而進京后,晉見元世祖,“孟頫才氣英邁,神采煥發,如神仙中人。世祖顧之喜,使坐右丞葉李上。……時方立尚書省,命孟頫草詔頒天下。帝覽之,喜曰:‘得朕心之所欲言者矣。’”而趙孟頫也以“往事已非那可說,且將忠直擬皇元”的忠心而受寵。這以后,官運亨通,到元仁宗延佑三年(1316),他63歲那年竟官拜翰林學士承旨、榮祿大夫、知制誥、兼修國史,位尊一品,推恩三代,可謂榮極一時了。但趙孟頫的處境卻極端尷尬。盡管皇上十分欣賞趙孟頫的才情,恩寵有加,詩文書畫地位被當朝皇帝直比為蘇、李,但作為外族的趙孟頫卻時常受到宮廷同僚的嫉恨排擠,孟頫亦小心翼翼,如履薄冰。“帝欲使孟頫與聞中書政事,孟頫固辭,有旨令出入宮門無禁……孟頫自念,久在上側,必為人所忌,力求外補。”最后又幾次請歸未準。直到臨死前三年因年老體衰方準其回鄉,后又再召,因疾未行。這就大似“圍城”之情景,進“城”后想再出“城”就難了。加上以趙宋宗室而仕外族,在親屬民眾中亦是失節之品。有說族人趙孟堅拒絕趙孟頫入門之事。趙孟頫有《罪出》一詩記錄了當時的心境:“在山為遠志,出山為小草。古語已云然,見事若不早。平生獨德愿,丘壑寄懷抱。圖書時自娛,野性期自保。誰令墮塵網,宛轉受纏繞。昔為水上鷗,今如籠中鳥。哀鳴誰復顧,毛羽日摧槁。向非親友贈,蔬食常不飽。病妻抱弱子,遠去萬里道。骨肉生別離,丘壟缺拜掃。愁海無一語,目斷南云沓。慟哭悲風來,如何訴穹昊。”(《松雪齋全集》卷二)此詩作于趙孟頫此種情緒尚且僅僅是出仕與歸隱的矛盾,那比之更深沉的痛苦與悔恨、自責的,自然是連趙孟頫都難以啟齒的民族立場的失足與失節。趙孟頫在《題李仲賓野竹圖》中,有一段中國畫竹史上別出心裁的奇文:“此行之托根不得其地,故有屈抑盤躃之嘆。夫羲尊青黃,木之災也。擁仲拳曲,乃不夭于斧斤。由是觀之,安知其非福邪?因賦小詩哼意云:偃蹇高人意,蕭疏曠士風。無心上霄漢,混跡向蒿蓬。”這種把莊子《山木》篇反用于一向以氣節明志的畫竹上,其中所含的酸楚、自嘲與自毀是何其深切!而趙孟頫晚年一首人生總結性的詩,把這種心情表白得最為直接:“齒豁頭童六十三,一生事事總堪慚。唯馀筆硯情猶在,留與人間作笑談”。

作為精神性產物的藝術,人品與畫品當然有關系,但猶如精神性本身極為復雜一樣,人品與畫品也是一種復雜的對應聯系。趙孟頫失節及內心的愧疚,及因此而造成的自身復雜的精神狀態,給其藝術也帶來特殊而復雜的影響。

在研究趙孟頫這種復雜心理引起其藝術的特殊品格時,我們首先得注意趙孟頫用藝術表白心志、用藝術抗衡現實的創作動機和心態。“一生事事總堪慚”的趙孟頫對自己一生是何等的自責,這種失去了平衡的心理必須另尋支點,必須有另一情感的砝碼去平衡。“唯馀筆硯情猶在”,藝術成了趙孟頫幾乎唯一的精神支柱、賴以生活的情感基石。趙孟頫這位業余畫家有著難以比擬的罕見的表現熱情。他從不放過他能到手的一切古代字畫,傾其一生臨摹、研習,幾乎嘗試過各種技法,畫過各類題材,一生中留下數量巨大的詩、文、書、畫作品。趙孟頫曾在《題楊叔謙畫小像》中云:“孟頫繙閱考摭,自童時今,至于白首,得意處或至終夜不寢。嗟夫!惟精惟一、允執厥中者,書之道也。一毫之過,同于不及,安得天下之精一于中者,而與之語書哉!”于此可見其從藝之執著與勤謹。這種為藝之熱情甚至持續到他生命的最后一天:“其年六月辛巳,薨于里第之正寢。是日,猶觀書作字,談笑如常時。至暮,翛然而逝,年六十有九。”④藝術在趙孟頫一生中既然占有如此重要的位置,那么,其藝術的指向自然也就受這種特殊的人生、復雜而特定的情感的制約了。

在趙孟頫特定的仕元至一品高官的人生經歷中,這位在中國隱逸文化和求仕卻又服務異族皇帝尷尬中的人物,他唯一想表白自己人生的高雅追求,或許在入仕后也真成為自己不可能實現的愿望,就是歸隱。因此,趙孟頫藝術中對田園隱逸生活、對寄情林泉的自由生活的向往,在趙孟頫的詩詞中,到處可見對無拘無束的江南生活回憶,對友人隱逸生活的羨慕,對自己當時朝廷官宦生活的嘆惜。諸如“閑身卻羨沙頭鷗,飛來飛去為自由”;“此山此水,未嘗一息不在吾心目也……今年雖為衰,庶幾斗健歸休山中,有老稚田園之樂。琴書詩酒之娛,且當賡歌鼓腹,優游卒歲”;趙孟頫直到68歲時,還有題菜詩云:“歸老林泉無外慕,盤中野菜飰黃粱。交游來往休□笑,肉味何如此味長”……在此種心境中,趙孟頫對古代文人隱逸榜樣的陶淵明寄寓過最大的熱情。從趙孟頫入仕第二年算起,他就反復畫過《淵明歸田圖》、《淵明像并書歸去來辭卷》、白描《陶淵明像》、《陶靖節像》等等,而其所繪《醉菊圖卷》則白描陶潛事跡十四段,書畫相間,盡繪陶潛一生重要事件,圖文并茂,而成高九寸三分,長一丈六尺二寸五分的皇皇巨制。并多次書《歸去來辭》,題何澄《歸去來辭圖》。直到他65歲時,還數次寫《歸去來辭》。這種超脫塵世、隱居山林的強烈愿望,使趙孟頫把他的關注點指向老子、莊子、陶潛、竹林七賢、王維、蘇軾及禪佛一類,畫山林隱士、高士雅集,這使他的作品中“漁樵問答”“竹林七賢”《松石老子圖》《東坡小像》等等人物、山水畫占了絕大的比重。趙孟頫甚至還把那從未隱逸、從未“歸去”的46歲的自己也畫成高人隱士模樣置之“清流激湍”“茂林修竹”之中,一如明代宋濂贊以畫曰“趙文敏公以唐人青綠法自寫小像僅寸許,而須眉活動,風神蕭散,儼然在修竹清流之地,望之使人塵慮銷鑠”⑤,而此幅與趙孟頫所畫的志非廟堂而在丘壑的東晉名士謝鯤的《幼輿丘壑圖》如出一轍。他一生的書畫,也以研究魏晉時期藝術和歸隱文化、佛教文化之詩文書畫為主。如抄錄《洛神賦》,臨習王右軍,作《歸田賦》《閑居賦》……盡管其一生幾無“歸田”之日,亦無“閑居”之時,但他總把他的精神生活置于超越現實的自我營構的境界之中,亦可見藝術對趙孟頫情感解脫的特殊重要功能。

趙孟頫如此重視高士隱逸的文化意蘊,重視隱逸文化代表之陶淵明、竹林七賢與超卂出塵的魏晉時風,重視那個注重人品清流和玄學的時代,這應是其著名的“古意”觀倡導的由來。趙孟頫的確對那個時代極感興趣,他贊揚“懷素書所以妙者,雖率意顛逸,千變萬化,終不離魏晉法度故也”⑥。在書法領域,他極為祟拜王羲之,極贊其人品“激切愷直”“為晉室第一流人品”“右軍之書,千古不滅”⑦,故其屢畫《王右軍圖》,臨周文矩《羲獻像》。對此期大畫家顧愷之亦極為敬仰,他曾書《洛神賦》并《序》于顧愷之《洛神賦圖卷》后,稱見其真跡,喜不自勝,書于其后“以志仰敬云”,并稱“顧長康為畫中祖,又為畫中圣”,以為“人物自顧、陸而后,雖代不乏人,然未有如李公麟者,信為絕響”⑧。這樣,趙孟頫就把屬于宮廷畫意味的人物畫大家謝赫、閻立本、張萱、周昉,宋代幾乎所有的院體人物畫家全否定了,就連“百代畫圣”的唐代吳道子也讓位給了“畫中祖”“畫中圣”的東晉顧愷之。可見,在趙孟頫眼中,“夫畫者,成教化,助人倫”⑨的唐代繪畫,“圖畫者,要在指鑒賢愚,發明治亂”⑩的宋代繪畫,都不如魏晉六朝之繪畫。到后來,他干脆提倡“古意”:“作畫貴有古意,若無古意雖工無益。今人但知用筆纖細、傅色濃艷便以為能手,殊不知古意既虧,百病橫生,豈可觀也?吾所作畫似乎簡率,然識者知其近古,故以為佳。此可為知者道,不為不知者說也”。這就是趙孟頫好古而提倡古意的原因。趙孟頫好古而提倡古意,只不過想復其心中理想之古,是彌補自己在“今”所不能的“古”。趙孟頫的復古是真實的、虔誠的。唯其這種真誠、這種純粹,趙孟頫才能在全心全意地變古與“古意”實踐中為元代畫壇開創一代新風。趙孟頫有段評論王羲之的話可以成為自己藝事成就的注腳:“所惜溺意東土,放情山水,功名事業,止是而已。抑以晉室之氣數有在也?晉之政事無足言者,而右軍之書,千古不磨。”今天誰能記得住趙孟頫在元朝的“政事”,他的藝術成就倒真成了藝術史上的一段佳話,這倒真應了趙孟頫的那首詩“齒豁頭童六十三,一生事事總堪慚。唯馀筆硯情猶在,留與人間作笑談”。

[元]趙孟頫 蘭竹石圖 24.9×120.5cm 紙本水墨 上海博物館藏

可見趙孟頫因仕元失節—“事事總堪慚”之特定心理,而轉向超越隱逸的魏晉古風以求心理之平衡,由此演繹出一段因倡“古意”而生發出的元代畫壇文人畫新風。亦即難言失節之尷尬“人品”,并非一定造成低劣卑“賤”之書品、畫品,倒是引出了一段曲折復雜的元代畫壇變革之風。

境因情變,藝由心生。特定的藝術的確由特定的心性而形成,但藝術與心性間的聯系是個復雜的心藝轉換的關系。趙孟頫由尷尬的現實際遇而轉向心理平衡的古代理想,竟引出古代畫史中托古改制的佳話就是一個典型的例子。所以這決不是一個人品好壞與藝術、畫品好壞的簡單對應關系。況且,藝術創造中還有材質、技術乃至題材選擇等因素。這方面,石濤又是個絕好的例子。

石濤在清代初期影響有限。他在世的時候,正是“四王”之風風靡時期。那時“四王”連康熙、乾隆皇帝都喜歡,故在野的石濤雖在社會上尤其是揚州有一定名氣,但與“四王”勢力不可同日而語。20世紀初,因石濤主張自我的個性傾向與世紀初受尼采個人意志至上觀念影響的合拍而走紅,使石濤熱幾乎熱了一個世紀。最初宣傳石濤時,因世紀初“驅除韃虜”的辛亥革命才成功,故也把這位明室后裔當成“逸民”去宣傳,宣傳得慷慨激烈。以專門研究石濤的傅抱石為例,他曾抱著對一位民族志士的崇敬心情寫道:“上人性耿介,悲家國顛破。不肯俯仰事人,磊落抑郁,一寄之筆墨。故所為詩畫,排奡縱橫,真氣充沛,蓋吾中華民族偉大藝人也。”但歷史上真實的石濤卻完全不是這樣。1684年,康熙帝第一次南巡,十一月初至南京,曾巡幸名剎長干寺。當時正在該寺的石濤與僧眾一起恭迎圣駕。1689年春天,康熙帝第二次南巡,三月初至揚州,在揚州平山堂,石濤再次恭迎圣駕,且這一次康熙帝還當眾呼出石濤的名字,受寵若驚之余,石濤還賦詩多首。其中有句云“甲子長干新接駕,即今己巳路當先。圣聰忽睹呼名字,草野重瞻萬歲前”,又有“東巡萬國動歡聲,歌舞齊將玉輦迎。方喜祥風高岱岳,更看佳氣擁蕪城”……之中半點遺民的氣節都沒有了。這以后,石濤干脆北上進京找機會,“欲向皇家問賞心,好從寶繪論知遇”。1689年春日,“欲向皇家問賞心”的石濤匆匆北上至京。在京城,他結交了很多王公大臣、達官顯宦,直至清皇室三等輔國大將軍博爾都(問亭)。盡管石濤在京活動數年,游走于權貴之家,仍未得入門。僅有一與戶部侍郎王原祁合作《竹石圖》之機,卻因隔空合作連王原祁本人也未曾見到。石濤失節之史實證據確鑿,使得一度以為石濤志節堅貞的傅抱石也不得不承認:“康熙甲子、已巳兩度南巡,上人有見駕記事詩。余初力辨其偽,后于清湘老人題記見之,上人此舉或藉博氏介引,未可知也。然亦無傷日月也。”

[元]趙孟頫 自畫像 24×23cm 絹本設色故宮博物院藏

[元]趙孟頫 竹石圖 113.4×44.8cm 絹本水墨故宮博物院藏

[清]石濤 對菊圖 99.7×40.2cm 紙本設色故宮博物院藏

[清]石濤、王原祁 蘭竹合作圖 133.5×57.3cm 紙本水墨臺北故宮博物院藏

即使石濤上述晉見皇帝、干謁權貴之舉都存在,然畫山水畫的石濤那種“我之為我”的強烈自我意識(即使只在畫中)、那種“搜盡奇峰打草稿”故面目多變的山水畫風貌、那種山海相通恣肆汪洋的奇偉風格,還有多種皴法、多種結構的筆墨手段,這些石濤山水畫中偏重于技法情趣的因素,都與其守節失節品性無關,屬繪畫藝術相對獨立的因素。即使石濤因失節之故,沒有畫出如八大山人嘲弄官員的《孔雀圖》或白眼向人的魚和鳥,沒有畫出項圣謨《大樹風號圖》那種有著強烈遺民政治性象征意蘊的作品,但其謳歌自然山川、抒發個人情感志趣的山水畫仍具強烈個性色彩。故人品與畫品關系,實則是一極為復雜的關系,非認真分析、解讀個中聯系,分辨其獨具特色的影響不可。簡單化地看待二者關系并以之評價藝術是不可取的。

(作者為四川大學藝術學院教授)

責任編輯:陳春曉

注釋:

①[宋]郭若虛《圖畫見聞志》卷一,于安瀾《畫史叢書》第1冊,上海人民美術出版社,1963年,第9頁,

②[清]傅山《霜紅龕集·家訓》,山西人民出版社,1985年,第679頁。

③④[元]楊載《大元故翰林學士承旨榮祿大夫知制誥兼修國史趙公行狀》,載《趙孟頫集·附錄》,浙江古籍出版社,1986年。

⑤參見穆益勒《趙孟頫〈自寫小像〉》,載《故宮博物院院刊》1984年第1期。

⑥《石渠寶笈》卷十三,《唐懷素論書帖一卷》中趙孟頫跋。

⑦[清]吳升《大觀錄》卷一,《魏晉法書卂·王羲之七月帖》趙孟頫書卷后。載盧輔圣《中國書畫全書》第8冊,上海書畫出版社,1994年,第142頁。

⑧裴景福《壯陶閣書畫錄》卷四,趙孟頫跋《宋李伯時老子授經圖》,學苑出版社,2006年。

⑨[唐]張彥遠《歷代名畫記》,載于安瀾《畫史叢書》第1冊,上海人民美術出版社,1963年,第1頁。

⑩[宋]郭若虛《圖畫見聞志》,載于安瀾《畫史叢書》第1冊,第3頁。