信息化地鐵監測方法研究

周小莉,張立鋒,巫 山

(1.四川水利職業技術學院 測繪工程系,四川 崇州 611231;2.廣東省重工建筑設計院有限公司,廣東 廣州 510034;3.四川水利職業技術學院 建筑工程系,四川 崇州 611231)

信息化地鐵監測方法研究

周小莉1,張立鋒2,巫 山3

(1.四川水利職業技術學院 測繪工程系,四川 崇州 611231;2.廣東省重工建筑設計院有限公司,廣東 廣州 510034;3.四川水利職業技術學院 建筑工程系,四川 崇州 611231)

根據國內地鐵監測的工程需求,通過對地鐵周邊地表沉降、樁頂水平位移等進行監測,建立了高效順暢的信息反饋渠道和完善的信息管理與反饋機制,為地鐵施工的動態設計和管理提供了依據。以某地鐵站施工監測為例,對相關技術方法進行了檢驗,證明了其可行性和實用性。

地鐵;信息化;沉降監測;水平位移監測

21世紀以來,中國現代化進程持續快速發展,城鎮化程度不斷加強,城市地下空間的開發與利用逐漸成為緩解城市空間資源急缺困境的重要途徑。為了減輕城市巨大的交通壓力,各大城市正在大規模地進行地鐵建設,如何在地鐵建設中,實時掌握地鐵的變形情況,是一個十分現實又迫切的問題[1-2]。由于地鐵隧道建造在地質復雜、道路狹窄、地下管線密集、交通繁忙的鬧市中心,其安全問題不容忽視。隨著我國地下空間開發利用程度的不斷擴展,盾構隧道施工技術日益成熟。然而,盾構隧道開挖過程中不可避免地會對原有地層和應力場產生擾動,從而引起地層的移動和地表沉降(或隆起),進而對地表建(構)筑物帶來不良影響[3-4]。在軟土層開挖隧道時,軟土靈敏度高,稍經擾動就會喪失承載力,且要經過很長時間才能穩定下來[5-6],因此為確保地鐵建設和營運安全,對隧道的穩定性進行監測,越來越受到社會和政府的廣泛重視,尤其是對軟土環境中隧道的穩定性更加關注。為確保工程在施工期間的安全以及周邊建(構)筑物的安全,基坑施工應與監測數據相結合,為基坑開挖及區間施工的動態設計和施工動態管理提供依據,以達到信息化施工的目的;同時積累量測數據,為今后類似工程設計與施工提供工程參考數據。

1 地鐵監測的信息管理

為建立順暢的信息反饋渠道及完善的信息反饋流程,建立了地鐵施工監測信息管理與反饋機制(見圖1),實現了對監測過程的信息化管理。

圖1 監測信息反饋流程圖

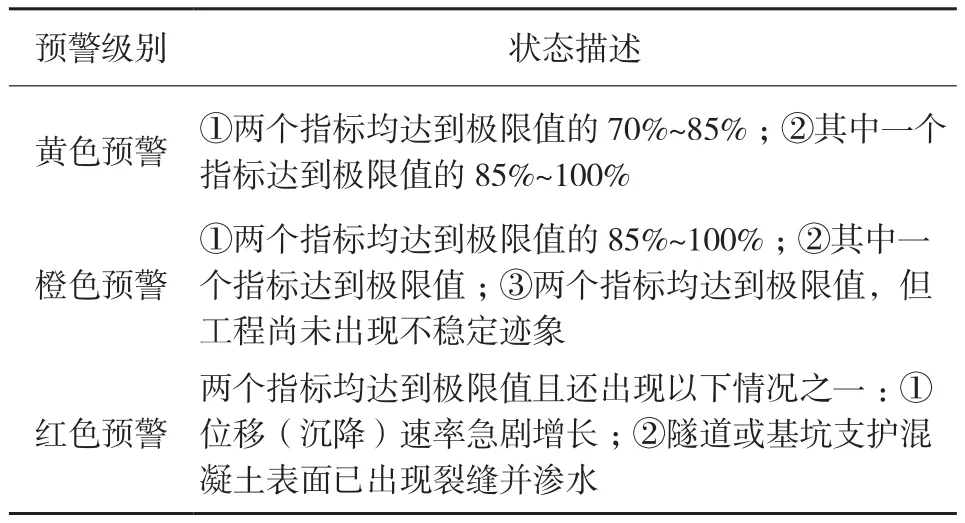

為消除工程事故,保障施工安全,必須將監測所得的數據與設計值(或預警值)進行對比,若超過設定的限值則立即采取措施,防止事故發生。依據各監測點情況,選取位移(沉降)絕對值指標和速率值指標建立了3級監測預警程序表(表1)。

地鐵監測的內容多、工作量大、數據量多,為提高工作效率,減輕工作量,方便數據的管理與查詢分析,建立了一套有效的信息管理系統。首先將各監測點現場采集的監測數據導入信息管理系統,系統對監測數據進行分析與處理,再利用相應的數學模型完成水平位移監測、沉降監測等變形量統計計算,最后繪制各監測項目的監測時態曲線圖,并依據需要生成報告,以便為處置施工情況提供科學依據[7]。

表1 預警程序表

2 地鐵監測的實施方法

地鐵基坑往往設計在人口密集的居住區、繁華的商業區,離地面建(構)筑物、道路、橋梁、地下管線設施很近,工程風險較大,稍有大意就會對基坑造成危害,同時也會對基坑周圍的建(構)筑物、道路、橋梁、地下管線等設施造成嚴重破壞。為確保地鐵施工安全,必須采取有效的監測方法對地鐵的穩定性進行監測。

2.1 支護結構樁(墻)頂水平位移監測

由于地鐵施工會造成建(構)筑物的不均勻沉降和橫向受力等,從而導致其發生水平位移,因此需對支護結構樁(墻)頂進行水平位移監測。監測方法有小角法、交會法、活動標牌法、全站儀法等。全站儀法是監測時在基坑施工影響范圍外穩定的區域布設2個基準點,在基坑邊相對穩定處采用布設固定觀測墩的方法布設2個監測控制點,作為水平位移監測工作基點。監測前必須對工作基點的穩定性進行檢查,檢查方法有前方交會法和后方交會法。前方交會法應盡量選擇較遠的穩固目標作為定向點,測站點與定向點之間的距離應大于交會邊的邊長,交會角度α應在30~150°之間;后方交會法是在工作基點周圍的穩定區域布設3~4個帶強制對中螺栓的測量標志點,每次安裝棱鏡,檢查工作基點的穩定性,并可修正工作基點坐標。水平位移監測點的布設方法是按監測技術要求將儀器架設在工作基點墩上,在基坑支護結構的冠頂梁上采用埋設觀測墩的形式布設監測點,觀測點位置必須通視,并應避開基坑邊的安全欄桿不影響施工,還要便于保護,可根據現場實際情況對布設方案進行優化調整。水平位移監測點采用極坐標法進行觀測,即以兩個已知點連線為極軸,以其中一個點為極點建立極坐標系,測定觀測點到極點的距離以及觀測點與極點連線和兩個已知點連線的夾角。

2.2 支護結構、土體側向變形監測

側向變形采用測斜儀進行監測。測斜儀是一種能有效且精確測量深層水平位移的監測儀器,通過測量測斜管軸線與鉛垂線之間的夾角變化量來監測土、巖石和建筑物的側向位移[8],主要由探頭、測讀儀、電纜、測斜管組成,如圖2a所示。測斜儀分為固定式和活動式兩種,較多采用活動式測斜儀,即先埋設帶導槽的測斜管(支護結構的測斜管采用綁扎埋設,土體測斜管采用鉆孔埋設),間隔一定時間將探頭放入管內沿導槽滑動測定斜度變化,計算水平位移,如圖2b所示。設導輪距離為L,探頭與垂線的夾角為θ,兩測段間水平撓度量為Lsinθ,總撓度量為∑Lsinθ,經過多次觀測可得到總撓度量的變化值(即位移)。監測前需判明測斜管是否處于穩定狀態,若穩定才能進行監測工作。

圖2 測斜儀布置及水平位移計算原理圖

2.3 支撐軸力、內力監測

基坑圍護支撐體系處于動態平衡之中,隨著施工的進行應建立新的平衡,因此需通過支撐軸力監測準確判斷基坑圍護支撐體系的穩定情況,以指導基坑施工程序方法,確保施工安全。采用鋼筋混凝土制成的基坑支護,其軸力和內力通常是先測定構件受力鋼筋的應力,再根據鋼筋和混凝土共同工作、變形協調條件反算得到。鋼筋應力采用鋼筋應力計監測,一般是通過在構件受力鋼筋上串聯鋼筋應力傳感器,通過測定鋼筋所受應力來計算其應變量,再計算整個支撐的軸力。在基坑工程中,混凝土支撐與鋼支撐不同,通過應力傳感器直接測得其軸力大小是十分困難的,都是先通過傳感器觀測獲取鋼筋混凝土結構的應變量(假設混凝土與鋼筋協調應變),再計算其軸力。

2.4 建(構)筑物沉降監測

在建(構)筑物的施工、竣工驗收、竣工后的監測等過程中,沉降監測具有安全預報、科學評價和檢驗施工質量等作用,通過對現場監測數據信息進行分析,可預報施工過程中將會出現的安全問題,并可及時調整施工方案,確保施工安全。沉降觀測一般應在3倍車站基坑深度以外的穩定區域選取3個或3個以上的基準點(水準基點),而工作基點應避開沉降范圍,在進行沉降觀測前需校核工作基點的高程,保證工作基點的穩定性,工作基點與水準基點構成閉合或附合水準路線(高程控制網),按一等或二等水準測量要求施測,通過平差計算各工作基點的高程。為測定建(構)筑物的沉降,必須在能全面反映建(構)筑物變形特征的點位設置足夠數量的觀測點,同時還應避開障礙物,并視立尺的需要離開墻(柱)面和地面一定距離。地表沉降觀測點布設是沿基坑方向,對可能受影響的地表、路面布設沉降監測點。沉降觀測是運用水準測量方法從鄰近的工作基點利用閉合或附合路線引測周圍的沉降觀測點高程,也可采用支點觀測,但不能超過2個測站,且必須進行往返觀測,最后通過軟件對外業采集的數據進行平差處理,計算各點的高程、沉降量和累積沉降量。

2.5 周圍建(構)筑物傾斜監測

由于地鐵施工的影響,周圍建(構)筑物可能發生不均勻沉降,從而產生傾斜變化,因此需要對其進行傾斜監測。傾斜監測的方法是按國家變形監測的精度要求,使用高精度全站儀測量出上下兩個點在同一坐標系中的坐標值,并比較其在不同觀測周期的變化量,以求出傾斜值。根據全站儀測定坐標的原理,被測點坐標可表示為:

式中,S為斜距;V為豎盤讀數;α為方位角。由誤差傳播定律可得坐標分量中誤差及點位中誤差。

2.6 地下水位監測

地下水位監測是利用降水井對水位變化進行監測。采用電測水位儀,當探頭接觸到地下水時,報警器發出報警信號,讀取標尺讀數,此讀數為水位與固定測點的垂直距離;再通過固定測點的標高及與地面的相對位置換算出從地面起算的水位埋深及水位標高。

2.7 建(構)筑物裂縫監測

建(構)筑物裂縫監測的范圍為基坑邊緣向外2 倍開挖深度或隧道中線向外2倍隧道埋深范圍內的建(構)筑物既有裂縫和因工程施工引起的新裂縫。裂縫監測方法是使用游標卡尺在裂縫兩側錨固鋼釘,用卡尺直接量測鋼釘間距,確定裂縫寬度;在不可錨固鋼釘的地方,采用電子裂縫測寬儀進行監測;當產生裂縫的建(構)筑物不易采用常規方法觀測時,可安裝無線裂縫計進行監測。

2.8 現場巡視觀察

現場巡視觀察的主要內容有開挖面地質狀況、降水工程、支護結構體系、基坑周邊環境、施工工藝、建(構)筑物、橋梁、既有線(鐵路)、道路(路面)、河流、湖泊、地下管線、周邊鄰近施工情況和監測點巡視等。

3 實例分析

3.1 監測區情況

本文選取某市某地鐵站為監測區,該站呈東西走向,為地下二層結構,全長為184.9 m,車站西端設置了一個區間風井、一個盾構工作井;共設有4 個出入口,2 個消防疏散出入口,2 組風亭及公共衛生間。

3.2 監測數據統計

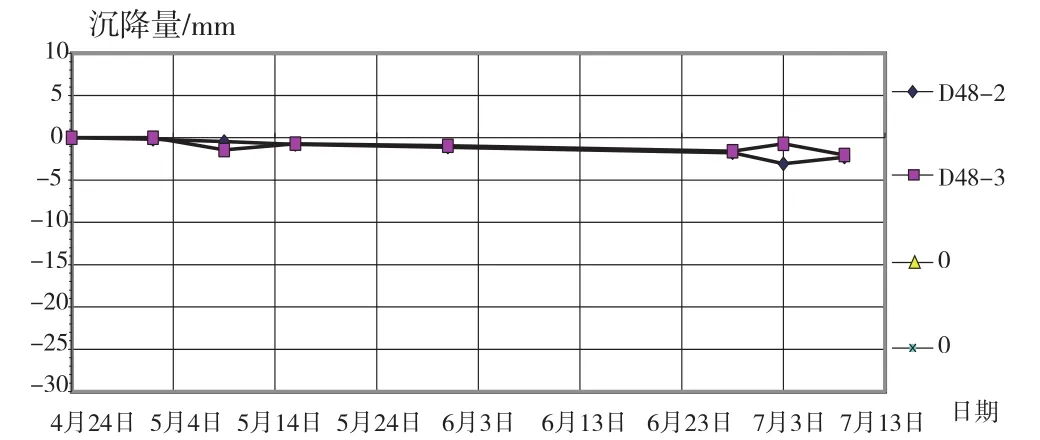

本次監測以周邊地表沉降監測、基坑樁頂沉降監測、樁頂水平位移監測為主要研究對象,在監測數據統計中,以圖表的形式展示監測成果,方便用戶查看和預測趨勢。本文將選取實驗區主要監測點的變形曲線進行示例性說明,如圖3~5所示。

圖3 基坑樁頂沉降監測時態曲線圖

圖4 周邊地表沉降監測時態曲線圖

圖5 基坑樁頂水平位移監測時態曲線圖

3.3 監測數據分析

周邊地表沉降監測點中,累計變形最大的為D48-2(累計沉降-2.29 mm),監測點變形相對較小均未超設計報警值,符合規范要求。基坑樁頂沉降監測點中,累計變化最大的為ZQC16(累計沉降-12.32 mm),監測點變形相對較小均未超設計報警值,符合規范要求。基坑樁頂水平位移監測點中,累計變化最大的為ZQS6(累計變形21.26 mm),監測點變形相對較小均未超設計報警值,符合規范要求。綜上所述,在整個施工期內,各項監測數據正常、穩定,變形平緩,沒有發生報警情況,處于安全可控狀態。

4 結 語

本文對地鐵監測方法進行了探討,通過對關鍵技術與方法的應用,能掌握地鐵周邊環境在施工過程中的動態變化;建立了順暢的信息反饋渠道及完善的信息管理與反饋機制,提高了工作效率,確保了監測數據處理的及時性和準確性;通過使用監測成果調整設計以指導施工,使地鐵建設工程能保質、保量、安全順利實施。

[1] 張彬,張成.沈陽地鐵車站深基坑沉降變形特性[J].遼寧工程技術大學學報(自然科學版),2015,34(2):197-202

[2] 丁進選.地鐵監測系統的設計與實現[J].勘察科學技術,2013(2):15-17

[3] 楊帆,趙劍,劉子明,等.自動化實時監測在地鐵隧道中的應用及分析[J].巖土工程學報,2012,34(增刊1):162-166

[4] 陳學軍,鄒寶平,鄺光霖,等.盾構隧道下穿深圳濱海大道沉降控制技術[J].鐵道標準設計,2010,30(3):92-95

[5] 鐘金寧,段偉,田有良.應用TM30進行地鐵隧道變形自動監測的研究[J].測繪通報,2011(7):85,88

[6] 魏新江,張金菊,張世民.盾構隧道施工引起地面最大沉降探索[J].巖土力學,2008,29(2):445-448

[7] 周小莉,俞葒.信息化測繪條件下的地鐵施工監測方法探討[J].測繪工程,2014,23(9):36-39,44

[8] 周小莉,李任之,梁文旭,等.滑坡地質災害信息監測方法研究[J].測繪,2014,37(4):173-177

P258

B

1672-4623(2017)01-0081-04

10.3969/j.issn.1672-4623.2017.01.025

周小莉,碩士,講師,研究方向為攝影測量與遙感、工程測量。

2015-10-21。

項目來源:國家自然科學基金資助項目(41001226)。