在陜院士風采

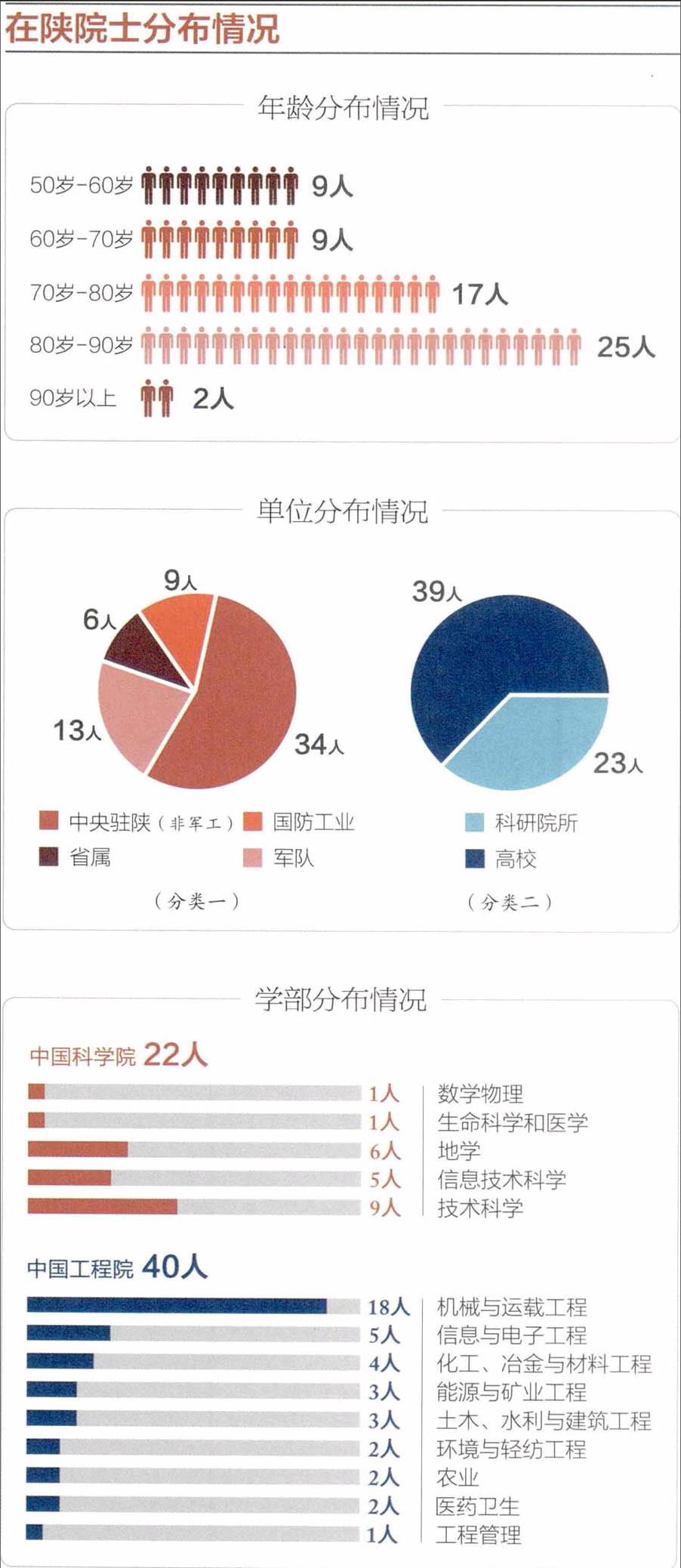

陜西是人才大省,兩院院士及各領域的科學家是最珍貴的科技資源。全省共有各類科技人才173萬人,兩院院士62人,位居全國前列。

在陜兩院院士研究領域涵蓋經濟社會發展等諸多重點學科領域。其中,在航空、航天領域的研究,主要方向是發動機推進技術、微電子等多個重點學科;在農業研究領域,主要致力于干旱半干旱地區農業發展、農業生態等研究;在工業研究領域,主要圍繞新材料、機械制造以及工業發展和技術革新進行研究;在社會發展研究領域,主要著眼于人口發展、改善環境質量、提高醫療衛生水平研究。

與此同時陜西省還涌現出許多如:“雜交油菜之父”李殿榮、小麥育種專家王輝、“鋼鑄人生”謝東鋼等一批頂尖的科技人才,他們在不同領域都取得了不菲的成就,為陜西乃至國家科技創新和經濟社會發展作出了巨大的貢獻。

值此第十八屆中國科協年會在陜舉辦這一契機,本期專刊特設“在陜院士風采”欄目,邀約采訪了部分在陜院士,并收集完善了其余部分院士的資料素材,以期全面展示在陜院士的風采,弘揚他們的精神,宣傳他們的業績,樹立學習的標桿,有助于我們以科學務實的態度、開拓進取的精神,加快實施創新驅動戰略。

蔣莊德

機械制造及自動化專家

2013年當選為中國工程院院士

現任

西安交通大學教授、博士生導師

全國人大常委

民盟中央常委

陜西省科協主席

個人價值唯有在團隊支持下才能得以升華。這是蔣莊德一直以來堅持的觀點。他總是感恩于前輩和學校對起步階段的自己所給予的支持,而現在,他也像自己的前輩一樣支持自己的學生——“這是一種精神的傳承”。

蔣莊德,機械制造及自動化專家。1977年畢業于西安交通大學機械制造專業。現任西安交通大學教授、博士生導師,全國人大常委,民盟中央常委,陜西省科協主席。2013年當選為中國工程院院士。

長期從事微納制造與MEMS傳感器技術、精密加工裝備、精密測試技術等方面的研究,并取得了突出成就。突破了高端微納傳感器的設計、制造與封裝等關鍵技術瓶頸,解決了航空航天、軍工、石化、先進制造等領域高溫惡劣環境下的壓力/加速度高精度測量難題。主持研發了高效數字化精密測量技術及系列裝備,實現了復雜回轉類零部件的多功能集成檢測。

上世紀90年代初,MEMS和納米技術成為世界高新科技競爭的制高點。當時已經留校任教的蔣莊德。敏銳地意識到了這一發展趨勢和巨大潛力。1993年,他率先向學校提交了《關于立即開展納米技術和微型機械研究的報告》。

然而,作為機械、電子等學科的交叉領域,MEMS和納米技術研究當時在國內屬于新興領域,西安交大并沒有任何基礎,基本處于無資金、無隊伍、無專業實驗室的“三無”狀態。最終。學校提供了兩萬塊錢作為啟動資金。支持蔣莊德開展全新的探索性研究。

從“零的突破”到“高端領跑”,蔣莊德花了整整20年。“十年基礎、十年應用”,盡管當中也是一波三折。卻也總算是守得云開見月明。說起這種堅持到底的態度和動力從何而來,他的答案:這是西安交大的老前輩們傳承給自己的“基因”——既要有“扎下去”的科學精神,也要有“走出去”的戰略眼光。

鄭曉靜

力學家

2009年當選為中國科學院院士

現任

西安電子科技大學校長、教授、博士生導師

全國政協第十二屆委員會委員

全國婦聯第十一屆常委

中國科協第九次全國代表大會當選副主席

在學生的眼中,她是可親、可敬的“曉靜姐”,但在更多人的眼里,她已經不僅是理念獨到的教育家,更是善于運籌帷幄的戰略家以及追求卓越的實干家。

鄭曉靜,2009年當選為中國科學院院士(數學物理學部)。力學家。現為西安電子科技大學校長、教授、博士生導師,全國政協第十二屆委員會委員、全國婦聯第十一屆常委、中國科協第九次全國代表大會當選副主席。長期從事彈性力學、電磁材料結構力學和風沙環境力學的教學科研工作,成功解決了非線性圓薄板方程精確求解等難題,開拓了電磁固體力學和風沙環境力學研究領域,揭示出風沙電現象的規律和影響,并為定量預測不同條件下風成地貌和沙漠化擴展速度提供了有效途徑,取得了豐碩成果。

1984年6月,剛剛碩士畢業留校任教的鄭曉靜,放棄了被推薦前往美國攻讀博士學位的機會,離開熟悉的母校和經濟發達的武漢,只身前往位于大西北的蘭州大學。繼續跟隨讀碩士時的導師、著名力學家葉開沅先生攻讀博士學位,只為了挑戰一個非線性板殼力學中的經典科學問題——圓薄板大撓度問題的精確求解。

在成功解決這一經典問題之后,她又再次做出了讓人吃驚的選擇:放棄已經聯系好的上海的工作,留在了條件艱苦的蘭州大學,并且選擇了一個全新的研究方向——電磁固體力學開始自己的第二次科學冒險。

很快,在對這個領域的一些基本問題取得實質性研究進展并獲得國際學術界的高度評價之后,鄭曉靜又一次做出了令人匪夷所思的選擇——研究風沙環境力學。這次選擇也同樣成就了她,2009年,鄭曉靜當選中國科學院院士(數理學部),2010年當選發展中國家科學院院士(工程學部)。

三次選擇,改變的是科研方向,不變的是她始終如一的堅守,而這堅守的精神底色中最耀眼的一抹,正是她對國家、社會、科學與教育事業的責任與擔當。

周衛健

第四紀地質學家

2009年12月當選中國科學院院士

現任

九三學社陜西省委員會主委

第十屆、十一屆陜西省政協副主席

第九屆、十屆、十一屆、十二屆全國人大代表

第三世界科學院院士

美國地球物理學聯合會會士

我的偶像不是某個人,而是整個科學家群體。那些在國家貧窮時的科學家,如錢學森、鄧稼先等科學家,不考慮個人利益,一心一意為人民服務,這樣的一群科學家是我心目中永遠的偶像。

周衛健,九三學社陜西省委員會主委,第十屆、十一屆陜西省政協副主席,第九屆、十屆、十一屆、十二屆全國人大代表。2009年12月當選中國科學院院士,第三世界科學院院士,第四紀地質學家,2016年當選美國地球物理學聯合會會士(AGU Fellow)。長期從事第四紀地質與全球變化研究以及宇宙成因核素c年代學研究,近年來又拓展到Be環境示蹤研究。

早在周衛健擔任中科院地球化學研究所科技翻譯之時。她就完成了在貴州師范大學地理系的學習,并成為中科院在西安籌建“黃土與第四紀地質實驗室”的首批研究人員。之后,在被派往澳大利亞學習碳14分析技術期間又以第一名的優異成績完成了澳大利亞國立大學地理系碩士學業,并放棄直博機會,回國建立放射性碳測年實驗室。在這一工作取得階段性突破之后,周衛健考入西北大學地質系,攻讀博士學位,師從著名地質古生物學家薛祥煦教授。

周衛健院士多年來一直從事第四紀科學與氣候變化研究,其中對于宇宙成因核素環境示蹤和新仙女木期氣候變化研究在國際學術界贏得廣泛贊譽。

大約78萬年前,地球南北磁極曾經發生過顛倒。為了研究這一事件發生的年代,科學家們通過對海洋記錄樣品和中國黃土沉積物記錄進行古地磁分析,發現兩者所得出的布容——松山地磁轉換界線(B-/M界線)記錄不同步。針對這一問題,周院士和她的團隊首次提出了把黃土10Be記錄中的地磁場影響與氣候影響分離開的思路和方法,通過10Be示蹤明確了B/-M界線位于S7(第七層古土壤),與海洋記錄的時間一致,解決了B/-M地磁極性倒轉界線在黃土和海洋記錄中不同步的科學難題,為建立中國黃土可靠年代標尺和古氣候記錄的全球對比研究作出了貢獻。

在東亞古氣候的新仙女木事件和末次冰消期季風氣候不穩定性研究中。周衛健院士首先揭示了東亞季風新仙女木氣候突變事件的可靠地質證據,指出其具有寒冷性質和季風降水增加的特點,并較早提出高緯氣候相互作用對過去季風突變事件的影響機制。

張錦秋

建筑師

陜西省科學技術最高成就獎獲得者

中國工程院院士

現任

清華大學雙聘教授

中建西北院總建筑師

中建設計集團總建筑師

“我要感謝三秦大地的哺育和父老兄弟提供的創作平臺,使我和我的團隊能實現一個個小小的夢想。”

張錦秋,2010年陜西省科學技術最高成就獎獲得者。中國工程院院士,清華大學雙聘教授,中建西北院總建筑師。2010年被聘為中建設計集團總建筑師。1991年獲中國工程設計大師稱號,2001年獲首屆粱思成建筑獎,2010年獲何粱何利基金科學與技術成就獎。其主要建筑作品有:陜西歷史博物館、陜西省圖書館美術館、西安鐘鼓樓廣場、黃帝陵祭祀大殿、大唐芙蓉園、曲江池遺址公園、延安革命紀念館、西安世園會天人長安塔等。

張錦秋的建筑生涯可分為三個階段:在清華大學是學習研究階段,《頤和園后山西區的園林原狀及造景經驗》為代表作;在設計院工作進入建筑創作階段,西安大雁塔景區的三唐工程、陜西歷史博物館和西安群賢莊小區,先后被評為國家優秀工程設計獎,建筑學會創作獎,被譽為“新唐風”;此后她將建筑創作的領域擴展到城市設計:西安鐘鼓樓廣場(住建部優秀規劃獎)、陜西省圖書館和美術館群體建筑(陜西省、住建部及國家優秀設計獎)、已竣工的黃帝陵祭祀大殿及大唐芙蓉園為其代表作,由于工程項目不同的性質和環境,建筑創作的探索呈多元化。

2015年5月8日上午,“張錦秋”星正式命名,從此太空中有顆小行星叫“張錦秋星”。這項國際榮譽極具中國符號、陜西元素。這次命名經何粱何利基金評選委員會推薦、中國科學院紫金山天文臺申請。國際小行星中心命名委員會批準,國際編號為210232號小行星正式命名為“張錦秋星”。小行星命名是一項國際性的、永久性的崇高榮譽。

談及這份光榮時,張錦秋用了四個“屬于”來表達,她說:“這份光榮屬于中國的建筑界,屬于古老而新生的陜西,屬于煥發青春的古都西安,屬于正在‘一帶一路奮斗的西部建筑工作者。”

樊代明

消化病學、腫瘤學專家

陜西省科學技術最高成就獎獲得者

中國工程院院士

現任

中國工程院副院長 世界胃腸病大會主席

醫學充滿人性,如果抽離人的本性,醫學就失去了靈魂;若抽去了人的特性,只剩下其中的科學,那就成了科學主義。無疑,醫學需要人文的引領。并在此基礎上提出基于事實、經驗與實踐的整合醫學概念,期待形成新的醫學體系,造福人類。

2010年陜西省科學技術最高成就獎獲得者。中國工程院院士,世界胃腸病大會主席。中國工程院副院長、原第四軍醫大學校長、原西京消化病醫院院長。我國著名消化病學、腫瘤學專家。他長期從事消化系疾病及惡性腫瘤的臨床研究與基礎研究工作,在胃癌的診斷與預防研究、終末期肝病的基礎與臨床治療研究以及新藥研發與應用等方面取得了一系列重要研究成果。先后獲國家科技進步一、二、三等獎,國家技術發明三等獎及多項軍隊科技獎勵。2010年,被中央軍委榮記一等功。

樊代明院士作出的突出成績:一是應用淋巴細胞雜交技術建立多株特異性強、免疫活性高的胃癌單克隆抗體細胞系,并應用現代免疫學方法從胃癌細胞中發現4種新的腫瘤抗原,命名為MGAgs,用以檢測人體組織、血液、胃液或腹水中的這類抗原,對胃癌的早期診斷和定性診斷有重要應用價值,受到了國際同行臨床應用的驗證和肯定;二是應用細胞工程及免疫學技術加以改進,研制成功10種針對MGAgs的胃癌單抗,其特異性強、靈敏度高。用細胞工程與基因工程技術相結合,研制出胃癌血清學診斷——免疫PCR技術,開創了胃癌特異性血清學診斷的先例,提高了胃癌的血清診斷陽性率,并可檢出部分早期胃癌,該項成果獲得了國家專利、國家新藥證書及生產文號;三是率先建立4個胃癌耐藥細胞系,從中發現一個新的耐藥分子,命名為MGr-Ag,克隆成功其基因序列并被GenBank收錄;四是發現MGAgs在癌細胞膜上的密度(數量)與局部免疫活性細胞的總數,各亞群的比值及其布態明顯相關,且能激發人體明顯的抗瘤及抗轉移反應;五是應用基因重組技術建立多種針對胃癌抗原的特異性疫苗,并在胃癌的基礎研究中獲重大進展,引起國際同行關注。此外,他還首先研制成功針對骨形成蛋白生物性位點的單克隆抗體,為骨創傷及某些骨病的研究提供了新的手段。

張立同

航空航天材料專家

陜西省科學技術最高成就獎獲得者

中國工程院院士

現任

西北工業大學教授、博生導師

作為學術帶頭人和導師,張立同求實創新、治學嚴謹;作為院士和重大科研項目的主持人,張立同注重引導團隊的創新意識。帶領大家精誠合作。但走近張立同,談笑風生間,你又能感受到她的細心和熱情。

張立同,2004年陜西省科學技術最高成就獎獲得者。中國工程院院士,著名航空航天材料專家。西北工業大學教授、博士生導師。2004年獲國家技術發明一等獎。國家級有突出貢獻專家、全國杰出專業技術人才、國防科技工業杰出專業技術人才、何粱何利基金科學與技術進步獎、全國五一勞動獎章、全國三八紅旗手、國家中青年有突出貢獻專家等多個榮譽的獲得者,所領導的團隊被評為首個“國防科技工業優秀科技創新團隊”。

張立同從事航空航天高溫陶瓷及其復合材料研究。在氮化硅結合碳化硅、自增人碳化硅、定向自生其晶硼化物復合材料、硅炭氮納米吸波材料以及連續纖維增韌鋇長石復相玻璃陶瓷復合材料等方面均取得新突破。特別在連續纖維增韌碳化硅陶瓷基復合材料及其制造技術方面,打破國際封鎖,建立了具有中國自主知識產權的制造技術與設備體系。

1980年,在張立同的科研理論指導下,中國首次采用銅川上店土型殼材料鑄造成功了第一批高精度、低粗糙度的斯貝低壓一級無余量空心導向葉片。新鑄葉片的尺寸精度及內部質量與國際著名的羅羅發動機公司的斯貝發動機葉片相當,表面粗糙還略低于英國葉片。張立同主持研究的“無余量熔模鑄造技術”,不僅將中國的熔模鑄造水平推向了國際先進行列,而且還為發展中國新型發動機復雜內腔葉片及薄壁復雜整體構件奠定了理論和工藝基礎。銅川上店土型殼材料。也被正式命名為“中華高嶺土型殼材料”。

2000年和2008年先后創建超高溫結構復合材料國防重點實驗室和陶瓷基復合材料工程中心,為中國陶瓷基復合材料研究與工程轉化搭建平臺。工程化成果廣泛用于航空航天領域,并向民用領域拓展。2013年獲批陶瓷基本復合材料制造技術國家工程中心進行產業孵化。

而今,耄耋之年的張立同仍在不斷思考,步履匆匆,勤奮做事。寒來暑往,只要沒有出差,她總是早早到辦公室。“永做一名戰斗員”,是她一生的真實寫照。“生命在于思考、在于運動”的習慣,則是她最美的一抹夕陽紅。

盧秉恒

機械制造與自動化領域專家

中國工程院院士

現任

西安交通大學教授、博士生導師

快速制造國家工程研究中心主任

國務院機械學科評議組召集人

人生中,有許多選擇,可以聽取家人、朋友乃至敵對的意見,但最后的抉擇是要自己作出的。往往需要走自己路的勇氣,通過無悔的努力,實現自己的價值。

盧秉恒,中國機械制造與自動化領域著名科學家,現為中國工程院院士,西安交通大學教授、博士生導師,任快速制造國家工程研究中心主任、國務院機械學科評議組召集人,在國內倡導開拓了快速成形制造、微納制造、生物制造、高速切削機床等先進制造技術的研究。首倡納米壓印研究,在個性化匹配人工骨及生物活性人工骨的研究方面獲得重要突破,并進入臨床實驗。曾獲國家科技進步二等獎、國家技術發明二等獎、

“做出突出貢獻的中國博士學位獲得者”稱號、全國五一勞動獎章、全球華人蔣氏科技成就獎等獎項。近年主持國家科技攻關、“973”“863”計劃、國家自然科學基金等項目40余項。

歷經20多年,盧秉恒帶領團隊從零做起,一路見證3D打印技術從寂寂無名到如今的名聲大噪,成為國內快速成型技術領域當之無愧的領軍人。盧秉恒研究的3D打印是一種快速成型技術,它實現了制造從等材、減材到增材的重大轉變。在國內率先開拓光固化快速成形制造系統研究,開發出具有國際首創的紫外光快速成型機及有國際先進水平的機、光、電一體化快速制造設備和一系列快速模具制造技術,形成了一套國內領先的產品快速開發系統。該系統可以大大縮短機電產品開發周期,對提高我國制造業競爭能力具有重要作用。

相比國外,我國3D打印研究起步并不晚,在航空航天和醫療領域的3D打印技術應用上。我國還走在世界前列。但產業發展太慢、企業規模不足,和國外相比仍然有不小的差距。盧秉恒說,當下最要緊的任務是做好國家層面的協同創新,讓企業成為投資研發、應用成果、集成創新的主體,引導資金更多流向實體經濟、先進制造業,“我們有信心在‘中國制造計劃中,提前10年實現以3D打印為代表的增材制造目標,與美國并駕齊驅”!

舒德干

進化古生物學專家

陜西省科學技術最高成就獎獲得者

中國科學院院士

現任

西北大學地質系早期生命科學研究所所長

“最令人陶醉的美麗當屬生命的精巧和神奇,最心曠神怡的享受莫過于暢游波瀾壯闊的生命長河”。

舒德干,2004年陜西省科學技術最高成就獎獲得者。中國科學院院士,長江學者。西北大學地質系早期生命科學研究所所長。主要從事進化古生物學方面的教學和科研工作。主持翻譯達爾文的《物種起源》并撰寫《物種起源導讀》和《進化論十大猜想》。以第一作者在《Nature》和《Science》雜志發表了11篇學術論文。

他和同事在澄江動物群發現了已知的最古老的脊椎動物原始祖先——生活在5.3億年前寒武紀早期海洋中的魚。這塊化石的發現,將脊椎動物的歷史紀錄至少前推了5000萬年,是半個世紀以來關于寒武紀生命大爆發研究中最重大的關鍵性突破。寒武紀生命大爆發在不到地球生命發展史百分之一的瞬間創生了百分之九十以上的動物門類,奠定了動物類型多樣性的基本框架。他還較系統總結并厘定了我國高肌蟲研究,首次發現了最古老的三葉蟲軟軀體構造化石;提出“三幕式寒武大爆發構建動物樹”假說和“脊椎動物實證起源”新假說。

其部分研究成果被收錄入中、美、英、德、法、日等國教材、百科全書、科學辭典、專著、博物館。獲“全國先進工作者”、“全國模范教師”、“全國杰出專業技術人才”、“全國優秀科技工作者”、“全國優秀留學歸國人員”、“長江學者成就獎一等獎”、“陜西省科學技術最高成就獎”、“國家自然科學獎一等獎”等。

從教30多年來,在他的帶領下形成了享譽國內外的“西北大學早期生命演化研究學術團隊”,取得了一項項為人矚目的成果;他從個人獎金中捐資15萬元在西北大學設立“德才”獎學金,自己卻還騎著“二八老爺車”穿行于校園,成為擁有學生“粉絲”最多的教師之一;他婉拒其他高校的重金聘請,將自己的研究成果命名為“西大動物”,只因為一句“我愛西大”;他從32歲開始學習ABC,本著永不言棄的精神和對進化生物學研究執著的熱愛。在英國和美國的頂尖學術雜志上發表了多篇在學界和社會產生重大影響的論文。30多年來,舒德干教授以對學生的熱心教育和對科學的執著追求,贏得了無數師生的尊敬和愛戴。

周廉

超導及稀有金屬材料專家

中國工程院院士

現任

西北有色金屬研究院名譽院長

學術委員會主任

那些面向未來的重大創新,將解決一代產品的關鍵技術、關鍵問題,是國家競爭力的核心。如果你不掌握,就要受控于人。只有創新才有未來,中國的未來在于創新。

周廉,超導及稀有金屬材料專家。1963年畢業于東北大學。現任西北有色金屬研究院名譽院長、學術委員會主任。1994年當選為中國工程院院士(化工、冶金與材料工程學部)。長期致力于超導和稀有金屬材料的研究與發展工作。研制低溫超導材料,發展了均質鑄錠及最佳時效形變技術。主持了釔系超導塊材、鉍系超導帶材及高溫超導電纜等多項研究,在高溫超導材料合成、制備、性能及應用方面取得了一系列重大突破。近年來研究涉及鈦及鈦合金、材料加工和制備技術以及生物工程材料等多個領域。為中國超導材料及稀有金屬材料的基礎研究、工藝技術及實用化的研究和發展作出了突出貢獻。

中國工程院院士周廉是我國著名的材料學家。他不僅為我國超導材料及稀有金屬材料的基礎研究、工藝技術及實用化的研究和發展作出了突出貢獻,還開創了陜西“兩院模式”之一的“西北院模式”,為國有科技成果轉化進行了積極探索。近年來,周廉院士著眼于材料發展的戰略研究,先后組織國內專家開展我國航空材料、海洋材料的重點咨詢工作,并多次向國家提出了做好頂層設計,支持材料創新的建議。

五大發展理念創新為首,科技創新又是出發點。“科技創新不光是要支持當前的經濟發展,更要注重基礎創新。”他認為,解決經濟社會發展的技術發明、技術創新要有,未來長遠的創新也要考慮。否則國家發展就會落后。“那些面向未來的重大創新,將解決一代產品的關鍵技術、關鍵問題,是國家競爭力的核心。如果你不掌握,就要受控于人。只有創新才有未來,中國的未來在于創新。”

張貴田

液體火箭發動機專家

陜西省科學技術最高成就獎獲得者

中國工程院院士

現任

中國航天科教集團公司第六研究院科技委主任

中國航天科技集團公司科技委顧問

科學研究的發展歷程,就是人類從“必然王國”走向“自由王國”的歷程。其間成功和挫敗必然如影隨形。與成功相比,危難之處、挫敗之時更能顯示人的精神境界和人格力量。張貴田的科研生涯就是一個鮮活的例證。

張貴田,液體火箭發動機專家。1961年畢業于原蘇聯莫斯科航空學院。現任中國航天科技集團公司第六研究院科技委主任、中國航天科技集團公司科技委顧問。1995年當選為中國工程院院士(機械與運載工程學部)。我國液體火箭發動機領域主要開拓者之一。在國內率先提出并解決液體火箭發動機不穩定燃燒問題。參加并主持研制成功我國中程、中遠程戰略導彈發動機、第二代液體洲際導彈發動機、長征四號A運載火箭發動機、長征二號捆綁火箭發動機。組織領導了新一代戰略導彈末修動力系統研制。主持了大型運載火箭和天地往返運輸系統發動機的可行性論證和預先研究。

經過十多年的艱難攻關。由張貴田院士帶領的航天六院液氧煤油發動機研制團隊攻克了我國新一代大推力液氧煤油發動機的關鍵和核心技術80余項,開創了我國液體動力領域的多個第一,填補了具有自主知識產權的多項技術空白。使我國成為世界上第二個掌握高壓補燃技術的國家。該發動機的成功研制,使我國新一代三型運載火箭長征五號、長征六號、長征七號擁有了綠色環保新動力,大幅提升了我國長征火箭近地軌道的運載能力。

張貴田院士在頒獎現場接受主持人采訪時表示,液氧煤油發動機的研制成功,是航天六院幾代人刻苦攻關,不懈努力的結果,意味著我國在無毒無污染運載火箭領域的關鍵技術取得重大突破,航天動力進入了綠色環保新時代。推動了我國加快由航天大國邁向航天強國的步伐。

陳學俊男

1919年3月出生

熱能動力工程學家

1939年中央大學(重慶)畢業,現任西安交通大學教授、博士生導師、工程熱物理研究所所長、校學術委員會名譽主任。

1980年當選中國科學院院士(技術科學學部委員)。我國鍋爐專業、熱能工程學科的創始人之一。

20世紀50年代起,在國內最早開展應用基礎學科——兩相流與傳熱的理論研究,是國內這門新學科分支的奠基人。出版著作14部,多次擔任國際上有關能源、多相流與傳熱學術會議的科學委員會委員或首席科學家。

鞠躬男

1929年11月出生

神經生物學家

1952年畢業于湘雅醫學院。現任第四軍醫大學教授、博士生導師,基礎部神經生物學教研室主任、神經科學研究所所長。

1991年當選為中國科學院院士(生命科學和醫學學部委員)。早年研究中樞神經系統的纖維聯系,發現了脊髓向下丘腦的直接投射、下丘腦及其鄰近區域向垂體后葉的投射等;發現哺乳動物垂體前葉內有較多調節腺細胞功能的神經纖維。提出了哺乳動物垂體前葉受神經一體液雙重調節的假說,修正了國際上長達半個多世紀之久的“體液調節學說”理論。目前重點從事脊髓損傷修復。

保錚男

1927年12月出生

電子學家

1953年畢業于解放軍通信工程學院,現為西安電子科技大學教授,國防科技雷達信號處理重點實驗室學術委員會主任。

1991年當選為中國科學院院士(信息技術科學部學部委員)。長期從事雷達與信號處理方面的理論研究和工程實踐。

20世紀60年代初主持研制成國內第一臺微波氣象雷達。70年代初發明用以測定埋地電力電纜故障的“沖擊閃絡法”,解決了供電部門的一大難題。70年代中期以來。研制出雷達動目標檢測器等多項科技裝備并配置于多種雷達,在空間信號超分辨等多個研究領域,提出了較為系統、完整的概念和方法。

朱顯謨男

1915年12月出生土壤學家

1940年畢業于中央大學農業化學系。現為中國科學院、水利部水土保持研究所名譽所長、研究員。

1991年當選為中國科學院院士(地學部學部委員)。提出華南紅壤主要是古土壤和紅色風化殼的殘留以及紅色沖積物的堆積而不是現代生物地帶性土壤的觀點。闡明了黃土中土壤和古土壤粘化層的生物起源。對黃土和黃土高原的形成提出了風成沉積的新內容和風成黃土三種沉積方式并賦予黃土高滲透性、高蓄水功能。是“整治黃土高原國土和根洽黃河水患的28字方略”和維護加強以土壤水庫為本的“三庫協防”的提出者。

周堯和男

1927年5月出生

鑄造學家

1950年畢業于清華大學機械系。現為西北工業大學、上海交通大學教授。

1991年當選為中國科學院院士(技術科學部學部委員)。提出了保溫冒口的設計方法及估算保溫冒口效益的判據,所研制的新型保溫材料在全國推廣后,產生了巨大的經濟和社會效益。發明了“調壓成型精鑄法”,實現了輕合金薄壁構件的高精度成型。建立了強制性凝固組織形成原理的新理論框架。在國際上首次發現并定義了鑄錠凝固過程中的第三對流區。據此提出的鋼錠頭部正偏析理論得到公認。在多種液態金屬中取得國際上最大的過冷度,闡明了多種深過冷快速凝固組織的形成機制。

姚熹男

1935年9月出生

材料科學家

1957年畢業于交通大學電機系。現任西安交通大學國際電介質研究中心主席、電子陶瓷與器件教育部重點實驗室學術委員會主任。

1991年當選為中國科學院院士(技術科學部學部委員)。我國鐵電陶瓷研究領域主要奠基人之一。在雙晶和多晶界面的研究中發現了陶瓷晶粒的壓電共振現象,并采用計算機電路模擬方法,計算出了晶粒大小和取向都隨機分布的多晶聚集體的介電頻譜。對鐵電體中的極化弛豫現象進行了系統研究,發現了微疇一宏疇轉變、電場誘導納米結構調整以及超順電狀態等一系列新現象,對發展機敏材料有重要意義。

侯洵男

1936年12月出生瞬態光學專家和光電子學專家

1959年畢業于西北大學物理系,現為中國科學院西安光學精密機械研究所研究員。

1991年當選為中國科學院院士(信息技術科學部學部委員)。主持參與中國核試驗、激光核聚變及重大基礎研究項目,為開創中國光電子類高速攝影領域作出了貢獻。在中國首創轉移陰極與冷、熱銦封技術。最先研制成雙近貼聚焦象增強器。解決了快、暗、小目標測量難題,發展了中國新一代靶場光測設備。在國內率先研究透射式負電子親和勢GaAs陰極及場助Ⅲ-V族光陰極與第三代象增強器,發明了鈀銀氧銫陰極,為中國光電器件及夜視技術的發展作出了貢獻。

安芷生男

1941年2月出生

第四紀地質學家

1966年中國科學院地質、地球化學研究所研究生畢業。現為中國科學院地球環境研究所研究員、陜西省科協副主席。

1991年當選中國科學院院士(地學部學部委員)。率先將第四紀磁性地層學引入我國,將中國黃土與深海沉積序列進行了成功對比,重建了黃土高原氣候歷史。提出了黃土堆積演化模式及其與環境演變的關系,首次系統地提出了控制中國古環境變化的季風控制理論。闡明高原和冰量對季風氣候變率及內陸粉塵釋放的重要影響,提出了全球鐵聯系的生物地球化學模型。為我國西部和黃土高原的生態環境保護和治理提出了重要建議。

沈緒榜男

1933年1月出生

計算機專家

1957年畢業于北京大學數學力學系,現任中國航天電子基礎技術研究院研究員、博士生導師。

1997年當選為中國科學院院士(信息技術科學部)。從事嵌入式計算機及芯片設計。早期設計中小規模集成電路兩種箭載數字計算機,為解決箭載計算機小型化難題作出了突出貢獻。

1977年研制成功大規模集成電路16位嵌入式微計算機,推動了NMOs技術的發展。先后研制成功四種數字信號處理芯片、定點32位RISC微處理芯片。成功設計了32位浮點RISC微處理器及微計算機,64個處理元的系統芯片及4096個處理元的MPP計算機。

張國偉男

1939年1月出生構造地質、前寒武紀地質學家

1961年畢業于西北大學,現為西北大學造山帶地質研究所所長、教授。

1999年當選為中國科學院院士(地學部)。提出秦嶺造山帶不同發展階段不同構造體制的形成演化、三板塊二縫合帶及其從點、線接觸到全面碰撞的造山細節過程、殼幔非耦合三維結構與造山動力學特征、盆山轉換耦合關系等觀點。總結出復雜深變質變形小型綠巖系和早期兩類構造單元復合演化的獨特特征。提出中國大陸與造山帶的多塊體中小洋陸板塊構造體制與動力學特征。目前,帶領研究群體進行大陸構造與大陸動力學的創新研究與探索。

邢球痕男

1930年9月出生

固體火箭發動機專家

1957年畢業于中國人民解放軍軍事工程學院,現任中國航天科技集團公司第四研究院高級技術顧問、研究員、博士生導師。

2003年當選為中國科學院院士(技術科學部)。我國固體火箭發動機技術的主要創始人之一。在固體火箭發動機重大關鍵技術攻關中,提出了兩種推力向量控制噴管的結構方案、主要參數的計算和試驗方法、消除燃燒室初始壓強峰的途徑。提出的裝藥燃燒室人工脫粘和其它防脫粘等多項技術在多種型號發動機中成功應用。主持研制的多種戰略、戰術導彈固體發動機已研制成功并定型,使我國固體推進技術水平有了很大提高。

陶文銓男

1939年3月出生

工程熱物理學家

1962年西安交通大學本科畢業。現為西安交通大學能源與動力工程學院教授、博士生導師。

2005年當選為中國科學院院士(技術科學部)。推動與促進了我國計算傳熱學科的形成與發展;提出了分析對流項離散格式穩定性的符號不變原理與處理不規則區域的組合網格思想,提出了絕對穩定的對流項離散新格式和處理不可壓縮流場速度與壓力耦合關系的全隱算法,提高了計算精度和收斂速度;在強化傳熱方面提出與研制了多項高效強化傳熱新技術。創建的西安交通大學傳熱與流動數值模擬研究團隊在國際上有一定影響。

楊元喜男

1956年7月出生

大地測量專家

1980年畢業于鄭州測繪學院。現任解放軍西安測繪研究所研究員、博士生導師,十二屆全國政協委員。

2007年當選為中國科學院院士(地學部)。先后主持完成“2000國家GPS大地控制網數據處理工程”和“全國天文大地網與空間網聯合平差工程”。創建“相關觀測抗差估計理論”和“自適應導航定位理論”。

王錫凡男

1936年5月出生

電力系統專家

1957年畢業于西安交通大學。現為西安交通大學電氣工程學院教授、博士生導師。

2009年當選中國科學院院士(技術科學部)。建立了大型電力系統暫態穩定分析模型,促進了計算機在我國電力系統中的應用和推廣。在電力系統規劃和可靠性評估方面,提出了等效電量函數理論和狀態空間分析中的“增量頻率”概念以及可靠性分析中元件串并聯遞歸卷積公式;完成了三峽工程動能經濟論證。在提高輸電線路的傳輸能力研究中,開展了對分頻輸電的理論及可再生能源發電接入系統的相關問題研究。

徐宗本男

1955年1月出生

信號與信息處理專家

1976年畢業于西北大學數學系。現為西安交通大學教授。

2011年當選為中國科學院院士(信息技術科學部)。提出了稀疏信息處理的L(1/2)正則化理論,為稀疏微波成像提供了重要基礎。發現并證明機器學習的“徐一羅奇”定理,解決了神經網絡與模擬演化計算中的一些困難問題,為非歐氏框架下機器學習與非線性分析提供了普遍的數量推演準則;提出了基于視覺認知的數據建模新原理與新方法,形成了聚類分析、判別分析、隱變量分析等系列數據挖掘核心算法,并廣泛應用于科學與工程領域。

魏炳波男

1964年4月出生

材料科學專家

1983年畢業于山東工學院鑄造專業。現任西北工業大學副校長、教授,中國材料研究學會副理事長,陜西省航空學會理事長。

2011年當選為中國科學院院士(技術科學部)。主要從事金屬材料凝固科學與技術和空間材料科學研究。研制了以電磁懸浮、超聲懸浮、靜電懸浮、熔體浸浮和自由落體為特征的金屬材料超常凝固實驗系統。研究了深過冷合金熔體中枝晶和共晶快速生長的動力學機制;揭示了微重力和深過冷條件對快速凝固過程的耦合作用;發展了快速偏晶和包晶凝固的組織演變理論;探索了深過冷合金熔體的熱物理性質變化規律。

郝躍男

1958年3月出生

微電子學與固體電子學家

1982年畢業于西安電子科技大學技術物理系。現任西安電子科技大學副校長、教授。

2013年當選中國科學院院士(信息技術科學部)。長期從事寬禁帶半導體高功率微波電子學領域的研究和人才培養,在高質量材料生長、器件結構創新、工藝優化實現及其在極端環境下的可靠性、穩定性的研究中取得創新性和應用性成果。材料和設備技術成果已成功推廣應用并孵化成為國內外少數幾家掌握紫光/紫外LED核心技術的企業之一,填補了陜西省乃至西部LED產業高端外延片和管芯生產企業的空白。

李應紅男

1963年1月出生

航空推進理論與工程專家

1983年畢業于空軍工程學院航空機械工程系。現任空軍工程大學教授(專業技術二級)、航空等離子體動力學國家級重點實驗室主任。201 3年當選為中國科學院院士(技術科學部)。長期從事航空發動機氣動熱力控制、診斷與部件表面強化研究,主持突破多個重大科研項目。提出航空發動機高原起動建模與控制方法、覆蓋機器學習理論、激光沖擊表面納米化與殘余壓應力復合強化機制、等離子體沖擊流動控制理論與壓氣機近失速流動測控方法,并取得突出工程應用效果,榮立一等功。

何雅玲女

1963年9月出生

工程熱物理專家

1985年畢業于西安交通大學。

1988年和2002年獲該校碩士和博士學位。長期從事熱能高效傳遞、轉換、利用及數值模擬的研究。在傳熱的多尺度數值模擬方面,構建了微觀一介觀一宏觀統一計算框架、發展了跨接微觀與宏觀的LBM方法;在強化傳熱方面,揭示了高效低阻的物理機制,發明了多項強化傳熱新技術;在太陽能利用方面。提出了將蒙特卡羅光線追跡法與有限容積法耦合設計太陽能吸熱器的新方法,發明了改善熱流密度均勻性的新技術。研究成果在航天、能源和化工領域得到應用。曾獲國家自然科學二等獎2項、國家技術發明二等獎1項,何梁何利基金“科學與技術進步獎”等獎勵。

謝友柏男

1933年9月出生

機械學設計及理論、摩擦學專家

1955年畢業于交通大學(上海)內燃機制造專業。現任西安交通大學教授,

博士生導師。

1994年當選為中國工程院院士(機械與運載工程學部)。在國際上首先提出轉子軸承系統廣義能量守恒原理,從理論和實驗證明可傾瓦軸承不是天然穩定的。首次在國內完成油膜剛度阻尼測量。提出摩擦學系統工程思想、構造理論和方法框架,在大型汽輪發電機組和高速透平機械轉子軸承系統等的摩擦學設計和安全運行上,得到豐碩的理論及應用成果。在現代設計理論方面探討了建立在分布資源環境基礎上的現代設計理論和方法。

湯中立男

1934年10月出生

地質礦產勘查專家、礦床學家

1956年畢業于北京地質學院。現為長安大學教授。

1995年當選為中國工程院院士(能源與礦業工程學部)。中國鎳礦工業和甘肅省金礦工業的開拓者之一。對金川鎳礦二礦區深部隱伏礦體的勘探和突破,使該鎳礦一躍成為世界第三大鎳礦。提出了“深部熔離一貫入成礦”模式,使我國在巖漿硫化物礦床研究領域的科學研究水平躋身世界前列。進一步提出了涵蓋基性一中酸性兩類巖漿的“小巖體成大礦”理論,對我國的礦產勘查和地質礦產研究工作起到了重要作用,為我國步入世界鎳資源大國行列作出了突出貢獻。

楊士莪男

1931年8月出生

機械與運載工程專家

1950年畢業于清華大學物理系。現為西北工業大學教授。

1995年當選為中國工程院院士(機械與運載工程學部)。我國水動力噪聲研究的開拓者和水聲學術帶頭人之一。倡導水聲物理、換能與設備的結合,創建了我國第一個理工結合、完整配套的水聲工程專業。首先開展國內水聲定位系統研制。推動了我國首次獨立大型深海水聲綜合考察并獲取了大批寶貴資料,解決了國際上懸而未決的水洞降噪和測量方法問題。著有《水下噪聲學》、《水聲傳播原理》等。

林宗虎男

1933年5月出生

蒸汽工程專家

1957年交通大學鍋爐專業研究生畢業。現為西安交通大學熱能工程系教授、博士生導師。

1995年當選為中國工程院院士(機械與運載工程學部)。創建的兩相流孔板流量計算式被國際上推薦為最佳式,稱林氏公式。創建了計算程序和脈動判別法并解決了過電站鍋爐嚴重脈動問題。創建了3種兩相摩阻計算法和一種截面含汽率計算式被廣泛應用。創立了國際上第一個脈動流動時的沸騰傳熱計算式,對過冷沸騰傳熱、穩定流動沸騰傳熱均有重要研究成果。首先解決了用一個元件同時測定兩相流量和組分兩個參數的國際難題。成果應用經濟效益顯著。

傅恒志男

1929年8月出生

材料及冶金專家

1950年畢業于西北工學院。現為西北工業大學教授。

1995年當選為俄羅斯宇航科學院外籍院士、中國工程院院士(化工、冶金與材料工程學部)。在非平衡凝固理論、亞快速定向凝固及組織超細化、高溫合金、稀土永磁合金的凝固組織與性能、電磁約束成形定向凝固技術等方面進行了開創性研究。領導研制的超高梯度定向凝固裝置的溫度梯度可達1300°C/cm,超出當時國際最好水平達三倍之多;主持創建了枝胞轉換及亞快速定向凝固的理論框架,開辟了單晶及定向凝固組織超細化研究的新領域。

山侖男

1933年1月出生作物生理學與作物栽培學專家

1954年畢業于山東農學院。現任西北農林科技大學和中國科學院、水利部水土保持研究所研究員。

1995年當選為中國工程院院士(農業學部)。我國旱地農業的學術帶頭人。提出了黃土高原綜合治理及發展旱農生產的若干新論點。開拓了早地農業研究的生理生態領域,證明有限水分虧缺對作物的補償效應,為發展節水農業提供了有力根據。研制出國際上首創的使作物生理活性和抗旱性得到一定程度結合的新型抗旱劑。現致力于植物整體抗旱性、節水農業生物學和我國半干旱地區農業發展戰略方面的研究。

王興治男

1935年9月出生

制導技術專家

1963年畢業于中國人民解放軍軍事工程學院,曾任西安現代控制技術研--究所所長,現任西安現代控制技術研究所研究員、中國兵工學會常務理事、陜西省決策咨詢委員會委員、總裝科技委顧問、全軍科技領軍人才帶教導師。

1995年當選為中國工程院院士(機械與運載工程學部)。長期致力于我國特種飛行器的研制工作。先后任紅箭8反坦克導彈武器系統等多項國家重點型號項目總設計師,所主持研制的武器裝備均在國內外具有很好的聲譽。

魏子卿男

1937年4月出生

衛星大地測量學家

1959年畢業于解放軍測繪學院。現為解放軍西安測繪研究所研究員。

1995年當選為中國工程院院士(信息與電子工程學部)。我國衛星大地測量學科開拓者和學術帶頭人,在衛星大地測量、全球定位系統(GPS)精密定位、地心坐標系的建立、衛星導航、脈沖星導航等前沿理論與技術方面進行了先導性、創造性的研究工作,特別是在引導我國大地測量學的發展,促進傳統技術向現代技術轉變方面作出了顯著的貢獻。主持和完成“全國多普勒網布測和平差計算”、“北斗坐標系的建立和維持”等多項重大科研項目。

王任享男

1933年10月出生

攝影測量與遙感專家

1958年畢業于中國人民解放軍測繪學院。現為中央軍委聯合參謀部測繪研究所研究員。

1997年當選為中國工程院院士(信息與電子工程學部)。我國衛星攝影測量的開拓者之一。首次實現了測繪人員無法到達地區的地形立體測繪與制圖,使我國成為繼歐空局之后第四個有返回式攝影測量衛星的國家。提出的“一個相機三線推掃攝影”方案被嫦娥一號探月工程采納。參與完成首幅月面立體影像的幾何反演產品制作,為我國繞月探測工程做出重大貢獻。創造了三線陣CCD相機與四個小面陣CCD混合配置相機設計思想,成功應用于“天繪一號”衛星影像地面處理中。

李鶴林男

1937年7月出生

機械工程材料和石油管工程專家

1961年畢業于西安交通大學,現任中國石油集團石油管工程技術研究院高級工程師。

1997年當選為中國工程院院士(機械與運載工程學部)。我國石油機械用鋼及石油管工程科技領域主要奠基者之一。主持研制了多種新材料和表面強化工藝,使一批石油機械的質量躍居國際先進水平。提出“石油管工程”研究范圍及對象,開展了大量系統的、有創造性的研究,主持油井管科技攻關,使我國油井管從基本依賴進口發展到實現大規模國產化;擔任西氣東輸等重大科技專項專家組組長,使我國天然氣管道工程技術躍入國際先進行列。

關杰男

1939年11月出生

冶金機械專家

1963年畢業于北京鋼鐵學院。現任中國重型機械研究院股份公司副總工程師、教授級高級工程師。

1997年當選為中國工程院院士(機械與運載工程學部)。我國連鑄行業中的知名專家、學科帶頭人。先后承擔鋼包回轉臺、結晶器、二冷設備、板坯液壓剪等關鍵設備研制,為我國冶金企業連鑄化作出重大貢獻。20世紀80年代以來,主持了“200噸級連桿式回轉臺”、“結晶器振動系統”的研制。主持的國家重大技術裝備——攀鋼1350mm板坯連鑄機攻關成功,扭轉了我國大型連鑄設備依賴進口的局面。

鄭南寧男

1952年12月出生自動控制專家

1975年畢業于西安交通大學電機工程系。現為西安交通大學教授。

1999年當選為中國工程院院士(信息與電子工程學部)。提出圖像分析和視覺知識描述新方法,為構造計算機視覺系統和基于圖像信息的智能控制系統提供了理論指導和關鍵技術。完成“精密裝配機器人機器視覺系統”研究,發明了一種圖像邊緣曲線擬合的新方法。提出在線交互式立體測深方法,研制出“X線數字減影血管造影系統”及“DSAl250數字減影血管造影系統”。研制出具有自主知識產權的數字電視掃描制式轉換及視頻處理芯片。

邱愛慈女

1941年11月出生

高功率脈沖技術和強流電子束加速器專家

1964年畢業于西安交通大學電機系。現為西北核技術研究所研究員、博士生導師。

1999年當選為中國工程院院士(能源與礦業工程學部)。我國強流脈沖粒子束加速器和高功率脈沖技術領域的主要開拓者之一。參加我國第一臺高阻抗電子束加速器的研制、改進工作。負責研制成功我國束流最強達1MA的低阻抗脈沖電子束加速器“閃光二號”。主持建成了多功能輻射裝置“強光一號”。主持了高功率脈沖開關和納秒高電壓測量等關鍵技術的系統研究。推動并主持開展了“快z一箍縮物理及其脈沖功率驅動源技術”、“高功率離子束產生和應用”等重要科研項目。

陳一堅男

1930年6月出生

飛機設計專家

1952年畢業于清華大學,現任中航工業第一飛機設計研究院顧問。

1999年當選為中國工程院院士(機械與運載工程學部)。長期從事飛機設計研究工作,主持參加了多個型號飛機的設計和研制,為我國航空工業的建設和發展作出了突出貢獻。作為某型號飛機總設計師,打破舊的設計規范體系,采用諸多新技術、新材料和新設備,使飛機達到國家要求的戰術技術指標,并組織幾十個廠所成功地完成了研制任務,填補了我國此機型的空白。

黃先祥男

1940年4月出生

導彈發射及運用技術專家

1965年畢業于北京理工大學。現為火箭軍工程大學教授、博士生導師。

1999年當選為中國工程院院士(機械與運載工程學部)。攻克了兵器發射及運用技術領域多項關鍵性工程技術難題,發明了新型步進電機細分控制系統,發明研制了先進高可靠性的液壓系統,研制成功我國第一個激光視景模擬器和語言合成音響模擬器。創建了“兵器發射理論與技術”學科。榮立一等功1次,二等功3次。

姚穆男

1930年5月出生

紡織材料專家

1952年畢業于國立西北工學院。現任西安工程大學名譽校長、教授、博士生導師。

2001年當選為中國工程院院士(環境與輕紡工程學部)。提出基于中國人體皮膚感覺神經系統特點,綜合反映皮膚生理學、心理學、物理學、工程學的著裝舒適性模型和透過織物的能量流與物質流的接觸界面阻抗理論.為特種功能服裝研制奠定了理論基礎。開展純化纖仿真技術理論研究和工程技術攻關,成果產品用于駐港澳部隊、解放軍、公安、武警等部門制服及民用服裝。主持和指導了中長絨陸地棉品種篩選及其加工技術研究,有益于鞏固我國棉紡產品在國際市場的地位。

徐德龍男

1952年8月出生

無機非金屬材料專家

1976年畢業于西安冶金建筑學院。現任中國工程院黨組成員、副院長.西安建筑科技大學一級教授、學術委員會主任、粉體工程研究所所長。2003年當選為中國工程院院士(化工、冶金與材料工程學部)。我國在硅酸鹽工程領域的學術帶頭人。對以懸浮預熱預分解技術為核心的新型水泥千法生產工藝進行了系統的理論研究。開發了三個系列的x·L型技術,使水泥熟料質量顯著提高,創造了巨大的經濟效益。創造性地提出了高固氣比懸浮換熱和反應理論,生產線主要指標創同類型窯國際領先水平。主持設計了全世界最大的冶金工業渣水泥生產線,應用各項指標居國際先進水平。

李佩成男

1934年12月出生

農業水土工程及水資源與環境專家

1956年畢業于西北農學院農田水利專業。現為長安大學環境科學與工程學院教授、水與發展研究院院長。

2003年當選為中國工程院院士(農業學部)。為建立農業領域地下水開發利用工程技術體系做了奠基性工作。創立排灌井群滲流計算“割離井法”理論,從理論上突破了“黃土不能成為含水層”的傳統認識。前瞻性提出“三水統觀統管”理論及相應技術方法。開拓性地推進了旱區農業發展與生態環境建設。主持的國家重大項目《中國西北地區再造山川秀美科技行動計劃》前期研究,取得重大綜合效益,為西北生態環境建設及再造秀美山川提供了理論及技術支撐。

馬遠良男

1938年7月出生

水聲工程專家

曾在原哈軍工插班學習,1961年畢業于西北工業大學。現任西北工業大學學術委員會主任。

2003年當選為中國工程院院士(信息與電子工程學部)。先后主持四種型號航空吊放聲吶研制,使我國在該領域躋身國際先進水平。創立任意結構形狀傳感器陣列優化設計的“凹槽噪聲場法”,提出匹配場噪聲抑制與廣義空域濾波的概念和傳感器陣列高階穩健超指向性的設計理論。創立連續可變精密數字時延、數字相移和多種水下自導自適應技術。顯著改善聲吶系統的目標檢測和測向性能。

汪應洛男

1930年5月出生

管理科學與工程專家

1952年畢業于交通大學機械工程系。現任西安交通大學管理學院名譽院長、教授、博士生導師。

2003年當選為中國工程院院士(工程管理學部)。我國管理工程教育和研究的奠基人和開拓者之一。在國內率先運用系統工程的理論和方法參與完成三峽工程綜合經濟評價及決策支持系統研究等,被認為是20世紀80年代我國系統工程應用的重大成果。提出了企業柔性戰略概念和實現戰略一體化管理觀點、“靈捷網絡化制造模式”理論和方法。長期致力于我國管理工程、系統工程和工業工程學科的發展及融會貫通,形成獨具特色的系統管理學派。

徐德民男

1937年11月出生

水下自航器專家

1964年西北工業大學研究生畢業。現為西北工業大學航海學院教授、博士生導師,水下信息與控制國防科技重點實驗室學術委員會主任。2005年當選中國工程院院士(機械與運載工程學部)。長期致力于兵器科學與技術、控制科學與工程學科領域的教學與科研工作,在水中兵器、水下無人航行技術、導航與控制等領域有重要建樹,帶領科技創新團隊完成重點科研任務30多項,先后研制成功2種新型水下自航器及國內第一臺水下自航器電深控裝置和三通道計算機控制系統,其主要性能為國內領先,并達到國際先進水平。

梁文灝男

1941年9月出生

隧道及地下工程專家

1964年畢業于上海同濟大學。現任鐵道第一勘察設計院副總工程師、中

國鐵道建筑總公司副總工程師。

2005年當選為中國工程院院士(土木、水利與建筑工程學部)。先后主持了450多座鐵路隧道和20多座公路隧道的勘察設計,其中:20世紀有七十年代海拔高度世界第二的青藏鐵路西格段關角隧道和目前世界海拔最高的青藏鐵路格拉段風火山隧道;九十年代國內最長的三峽工程對外交通專用公路木魚槽隧道和目前世界長度排名第二的秦嶺終南山公路隧道;國內最長的秦嶺鐵路隧道。

陳志南男

1952年6月出生

腫瘤細胞生物學與生物技術藥物專家

畢業于第四軍醫大學。現任第四軍醫大學細胞工程研究中心、細胞生物學國家重點學科主任、教授、博士生導師。

2007年當選為中國工程院院士(醫藥衛生學部)。首次成功解析了CDl47分子晶體結構,并解析了該分子與其3個抗體形成的復合結構,為研發自主新藥確定了全新靶點。制備了三代特異性抗體,第一代片段抗體同位素標記物——“利卡汀”于2007年上市,是全球首個肝癌抗體靶向藥物,國家生物制品一類新藥。構建了系列人源化工程抗體,其中6項抗體藥物相繼進入臨床前或注冊臨床等研究。

董春鵬男

1942年8月出生

水中兵器專家

1966年畢業于中國科技大學無線電系,現任中國船舶重工集團公司第七0五研究所研究員、博士生導師。

2009年當選為中國工程院院士(機械與運載工程學部)。長期從事水中兵器技術研究,承擔多型國家重點工程型號的研制,攻克了諸多技術難關,取得多項創新成果。由他主持或參與的型號項目分別獲國家科技進步一等獎、國防科工委等省部級科技進步特等獎和一、二等獎多項,享受國務院政府特殊津貼,2007年獲國家高技術武器裝備建設工程重大貢獻獎和金質獎章。

張生勇男

1939年11月出生

精細化工專家

1964年畢業于西北大學化學系。現為第四軍醫大學教授、博士生導師。2009年當選為中國工程院院士(化工、冶金與材料工程學部)。我國手性催化技術的主要開拓者之一。對烯烴、酮和亞胺的不對稱催化氫化反應和烯烴的不對稱氧化反應進行了深入的探討。設計合成了若干高效的手性催化劑。在許多底物的不對稱催化氫化反應和烯烴的不對稱氧化反應中得到了98%ee以上的立體選擇性。率先在我國將手性催化技術用于工業生產D-和L-苯丙氨酸、抗癌藥多烯紫杉醇和卡巴他賽、手性除草劑(S)一異丙甲草胺等。

侯立安男

1957年8月出生

環境工程專家

2006年畢業于解放軍防化研究院。現任第二炮兵工程大學控制工程系教授。

2009年當選為中國工程院院士(環境與輕紡工程學部)。我國特種污染防控技術的開拓者之一,長期致力于環境工程領域的科學研究、工程設計和技術管理工作,在飲用水安全保障、分散點源生活污水處理和人居環境空氣凈化等方面,率先提出并成功研發了具有自主知識產權的水處理及空氣凈化技術和系列裝備,取得多項突破性成果,為探索和構建我國特種污染防控體系作出了重大貢獻和富有創造性的成就。

唐長紅男

1959年1月出生

飛行器設計專家

1982年畢業于西北工業大學空氣動力學專業。現任中國航空工業集團公司副總工程師、中航飛機股份有限公司(西安)總設計師。

2011年當選為中國工程院院士(機械與運載工程學部)。長期從事飛機氣動彈性、結構強度、總體設計工作。擔任JH7A飛機總設計師,國家重大科技專項大飛機項目總設計師。被中共中央、國務院、中央軍委授予“高技術武器裝備發展建設工程重大貢獻獎”金獎。獲全國先進工作者、全國先進科技工作者等榮譽稱號。

楊紹卿男

1941年2月出生

外彈道學與靈巧(智能)彈藥武器

系統工程技術專家

1967年畢業于北京大學物理系。現任中國兵器工業第二。三研究所研究員、中國兵器工業首席專家、國家重點型號總設計師等。

2011年當選為中國工程院院士(機械與運載工程學部)。長期從事外彈道學與靈巧(智能)彈藥武器系統的理論和工程技術工作,是我國野戰火箭散布、穩定性和偏差修正理論體系及末敏彈系統理論和工程設計方法體系的主要創建者之一,我國末敏彈技術與裝備領域的主要開拓者和奠基人之一。著有《火箭彈散布和穩定性理論》、《火箭外彈道偏差與修正理論》、《末敏彈系統理論》等。

段寶巖男

1955年3月出生

電子機械工程專家

1977年考入西北電訊工程學院(西安電子科技大學前身),先后獲工學學士、碩士及博士學位。現任西安電子科技大學教授。

2011年當選為中國工程院院士(信息與電子工程學部)。致力于交叉學科一電子裝備機電耦合技術研究,開辟了我國電子裝備機電耦合技術研究的新領域。建立了大型天線電磁場與位移場場耦合理論模型。提出了反射面保型的系統優化設計方法;針對機械結構因素對雷達天線波束指向等電性能的影響,提出了結構與控制集成設計理論與方法;建立了典型電子裝備電磁場、位移場與溫度場的場耦合理論模型。成果應用于探月工程、神舟飛船、主力戰艦及深空探測等國家重大工程中。

劉加平男

1956年11月出生

建筑熱工與節能專家

1982年獲西北大學物理學理學學士學位。現任西安建筑科技大學建筑學院教授、陜西省西部綠色建筑協同創新中心主任。

2011年當選為中國工程院院士(土木、水利與建筑工程學部)。主要從事建筑節能和綠色建筑領域的教學、研究和工程應用。在西部低能耗與綠色建筑模式、地域性民居建筑再生與發展、太陽能富集地區建筑節能設計原理和方法等方面作出突出成果。主持完成國家杰出青年科學基金項目、國家自然科學基金項目、國家“863計劃”項目等國家級課題16項,出版《建筑物理》、《城市環境物理》等學術專著。

歐陽曉平男

1961年1月出生

實驗核物理學家

1983年畢業于湖南零陵師專物理專業。現任西北核技術研究所研究員。

2013年當選為中國工程院院士(能源與礦業工程學部)。我國脈沖輻射場診斷的學科帶頭人之一,參與完成多次核爆炸射線物理診斷,發明系列脈沖射線探測技術原理與試驗方法,研制成功18種新的核輻射探測器。創建5類實驗診斷新方法。提出脈沖射線束能譜的光學測量和強輻射場核參數測量的電流型計數方法。

侯曉男

1963年10月出生

航天固體火箭發動機專家

1990年畢業于西北工業大學航天學院,獲航空宇航推進理論與工程博士學位,我國培養的第一位固體火箭發動機專業工學博士。

2015年當選為中國工程院院士。現任中國航天科技集團第四研究院副院長。我國長期從事固體發動機研究與設計工作,是固體火箭推進技術新一代領軍人才。任多個戰略型號發動機總設計師,解決了高能固體發動機中的關鍵技術,研制出我國第一個高能固體發動機;提出了玻璃纖維與有機纖維混雜方案,解決了大型復合材料殼體發動機水下發射的關鍵技術;提出了大型發動機高工作壓強技術方案,大幅提高了發動機性能。主持國產關鍵新材料芳綸III、T300級碳纖維研制與應用研究,實現戰略武器關鍵材料自主保障、打破了國外封鎖。

李魁武男

1943年9月出生

火炮自動武器及彈藥(戰斗部)工程專家

1967年畢業于太原機械學院特種機械系火炮設計與制造專業。

2015年當選為中國工程院院士。我國陸軍信息化自行高炮與彈炮結合末端防空/反導武器系統學術帶頭人,主持研制了我國第一代晝夜型、全自動、高射速25毫米自行高炮系統,填補了我國自行高炮防空/反導領域空白,獲1998年度國家科技進步一等獎。建立健全了我國自行高炮與彈炮結合防空/反導武器系統設計方法體系,推動了防空/反導技術與裝備跨越發展。

王輝男

1943年10月出生

陜西省科學技術最高成就獎獲得者

1968年畢業于西北農學院農學系,致力于作物遺傳育種理論與方法研究。

2012年陜西省科學技術最高成就獎獲得者。西北農林科技大學教授,博士生導師、學術委員會委員。國家和陜西省品種審定委員會委員、全國小麥產業委員會委員、陜西省小麥專業組組長。長期從事小麥遺傳育種科學研究,在小麥育種理論與方法研究等方面取得眾多研究成果,推動了全國小麥育種科研,多次獲得國家和省級科學技術獎勵。

謝東鋼男

1956年11月出生

陜西省科學技術最高成就獎獲得者

1978年畢業于東北重型機械學院(現為燕山大學),冶金重型機械專家。

2012年陜西省科學技術最高成就獎獲得者。教授級高工,陜西省人民政府科學家顧問,中國重型機械研究院股份公司董事長,“全國五一勞動獎章”獲得者。“金屬擠壓與鍛造裝備技術國家重點實驗室”和“金屬擠壓/模鍛設備與工藝國家創新平臺建設”項目負責人。