2015年全國高校圖書館古籍工作情況調查報告

謝琳+嚴峰+眭駿

摘要2015年,教育部高等學校圖書情報工作指導委員會(以下簡稱“高校圖工委”)計劃開展《中國高校圖書館事業發展報告》(藍皮書)的編撰工作。根據分工,由復旦大學圖書館牽頭完成古籍資源部分的調查和分析工作。復旦大學圖書館制訂了調研問卷,面向全國高校圖書館發放,總計回收有效答卷470份。根據回收問卷的內容匯總分析,對目前高校古籍資源的館藏量以及古籍資源的保護、整理和利用進行了分析研究。

關鍵詞問卷法 古籍保護 古籍利用 從業人員

1.高校圖書館古籍資源建設發展現狀

我國的古籍文獻一般是指1912年前以中國古典裝幀形式書寫或印刷的、反映我國古代文化的各類書籍。2007年,國務院辦公廳發布《關于進一步加強古籍保護工作的意見》(國辦發[2007]6號),提出在“十一五”期間大力實施“中華古籍保護計劃”。國家主席習近平高度重視傳統文化的保護和傳承,指出:“要系統梳理傳統文化資源,讓收藏在禁宮里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活起來。”高校圖書館作為校園文化的載體,也承擔著古籍的保護與利用、優秀文化的傳承與發揚的義不容辭的使命。

目前,我國為數不少的高校圖書館都收藏有一定數量的古籍文獻,而北京大學等知名高校圖書館的古籍藏量更是名列前茅,這些古籍收藏量豐富的圖書館在古籍收藏、保護、研究、利用等領域起到了不可或缺的關鍵作用。其他各館通過自身努力,也在古籍文獻的保護、開發與利用上取得了一定成績。但仍然存在著對古籍文獻保護、開發與利用重視不夠,對古籍文獻的保護手段簡單,對古籍文獻的開發和利用不夠等問題。本次調查旨在對高校圖書館古籍相關工作做較為系統的梳理,以期為更好地開展相關工作、爭取更多政策支持提供依據。

2.調研問卷的設計、發放和回收

調查參考了高校圖書館古籍建設與服務方面的相關工作內容,提出了6組包括21項具體指標,以期能夠較全面反映高校圖書館古籍工作的各個方面。調查指標內容包括古籍館藏量、古籍管理與保護部門情況、古籍部門涉及的業務及從業人員資質、相關工作開展的時間、古籍保護的專業性及古籍整理與開發等情況。

問卷由教育部高校圖工委秘書處面向全國高校圖書館發放。第一階段全面調查于2015年7月5日開始,10月10日結束。第二階段于2016年5月補充調查了前期未提交答卷的17所“985工程”高校,回收了14份答卷。總計回收有效答卷470份,按地區分布如下:

收到的提交問卷中,“985工程”高校除華南理工大學、西北工業大學和中國農業大學未提交數據外基本全覆蓋,“211工程”高校的問卷提交率在半數以上,中部和東部的提交率高于西部。

3.調查問卷的分析方法

調查采用EXCEL軟件作為統計工具,對收集到的原始數據計算出平均數、中位數和眾數,旨在全面客觀反映真是情況,并按照各校所處區域或性質(“211工程”高校或者“985工程”高校)進行了匯總分析。東部地區包括北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南11個省區及直轄市。中部地區包括山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8個省區。西部地區包括重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆、廣西、內蒙古12個省區。

4.調研的主要結果

4.1高校圖書館古籍館藏區域分布不均

由表5和表6可知,我國高校圖書館古籍館藏區域分布不均,西部地區的古籍館藏量明顯低于東部和中部。西部高校館的古籍館藏絕大多數少于10萬冊,比例高達97.4%。

高校圖書館中擁有古籍的比例超過半數,但古籍藏量不均,多數藏量不足1萬冊。館藏量大于1萬冊的高校圖書館中,以1-10萬冊的藏量居多。

我們考察到古籍收藏量大于20萬冊的有北京大學、中山大學、中國人民大學、四川大學、復旦大學、南京大學、山東大學、武漢大學、華東師范大學、安徽師范大學和河南大學,均入選國家古籍重點保護單位。這16所高校的古籍管理保護利用等工作都比較完整。除安徽師范大學和河南大學外,其余14所均為“985工程”高校。除河南大學和中央民族大學外,其余14所高校均配備了專職的古籍編目員。開展的古籍服務也比較專業。專職古籍工作人員合計共145人,每所高校平均在9人以上,中位數為7人,眾數為7人。其中北京大學23人,中山大學22人。古籍閱覽室平均周開放時間為41小時,中位數為37.5小時,除安徽師范大學(27.5h/周)和北京師范大學(17.5h/周)外,周開放時間均在35小時以上。除復旦大學和北京師范大學外,其余14所高校均具備符合國家標準的獨立書庫。除華東師范大學以外,其余15所高校均配備有從事古籍普查的專業人員。

在古籍利用開發方面都比較齊備。12所高校均出版過館藏書本式古籍目錄(善本或普本);15所高校具有完整的可供檢索的網上古籍書目,11所高校開發過具有館藏特色的古籍相關數據庫。16所高校均影印或整理出版過相關館藏古籍文獻。16所高校的專業人員均出版過古籍類相關成果。

在古籍修復的場地配置方面不太令人滿意,僅北京師范大學、南京大學、南開大學、清華大學、四川大學、中山大學、中央民族大學具有符合申報文化部國家古籍保護人才基地的古籍修復場地。

4.2古籍管理保護情況區域分布不同

由上述圖表可見,是否設有專門的古籍保護與收藏部門分析與館藏量有較大的正相關性。西部由于館藏較少,在1-10萬館藏館就設有專門的古籍保護與收藏部門的比例最高。

總體而言,東部的古籍管理保護情況比較好,各項相關工作均是占比最高的。西部地區雖然館藏量較少,但保護與管理的意識較強,各項工作開展也比較好。中部地區的古籍保護、管理的相關工作相對最少(結論受提交問卷的限制,由于數據缺失,可能會有誤差)。

4.3古籍相關業務開展尚未形成完整體系,從業人員的專業訓練比較欠缺

我們調查的業務包括原版古籍復制服務、古籍文獻傳遞以及采訪、編目、典藏、流通。其中古籍文獻傳遞服務的普及率最低,不足十分之一。相關的日常業務中,典藏和編目開展比較普遍,其次為流通,采訪工作開展的最少。

國外圖書館的一些做法也為我國高校圖書館業務開展提供了一些借鑒。在古籍復制過程中,圖書館員也比其他同行更直接地受到版權法和數據保護法的制約。在國外,普通書籍的復印通常由用戶利用自助復印機完成,版權法要求圖書館員為此承擔的責任是將相關的版權保護條款張貼在復印機旁提示用戶。而古籍的復制通常要經過圖書館員的審核和批準,并由館員親自完成,這就將館員變成了復制行為的直接責任人。盡管并不存在專門的古籍保管與利用法令,但圖書館的古籍工作卻需要在相當復雜的法律框架下運作,要求圖書館員具有敏感的法律意識。

161所高校開放有古籍相關閱覽室,周開放時間多數為30-50小時,平均數為39小時,眾數為35小時,中位數為37.5小時。其中14所高校的周開放時間超過50小時。

136所高校配備了專業從業人員共計378名。從業人員數量平均數為2.7,眾數為1,中位數為2。19所高校有超過6名從業人員,其中北大有23位,中山大學有22位,遠超其余高校。這些從業人員中一半為中級職稱,1/3為高級職稱。在職稱的區域分布中,東部與中部相近,西部的高級職稱比例明顯高。從業人員的年齡多為30-50歲,大多數從業人員的專業背景為文學相關或圖書館學、情報學。古籍相關背景僅占4.7%。

早在2002年,圖書館古籍修復人員中,有半數仍為工人待遇;屬于干部系列而獲圖書館高級職稱者,仍屬鳳毛麟角。本次的調研結果顯示,情況已經有了很大改善。

4.4古籍較深層次的利用開發有待發展

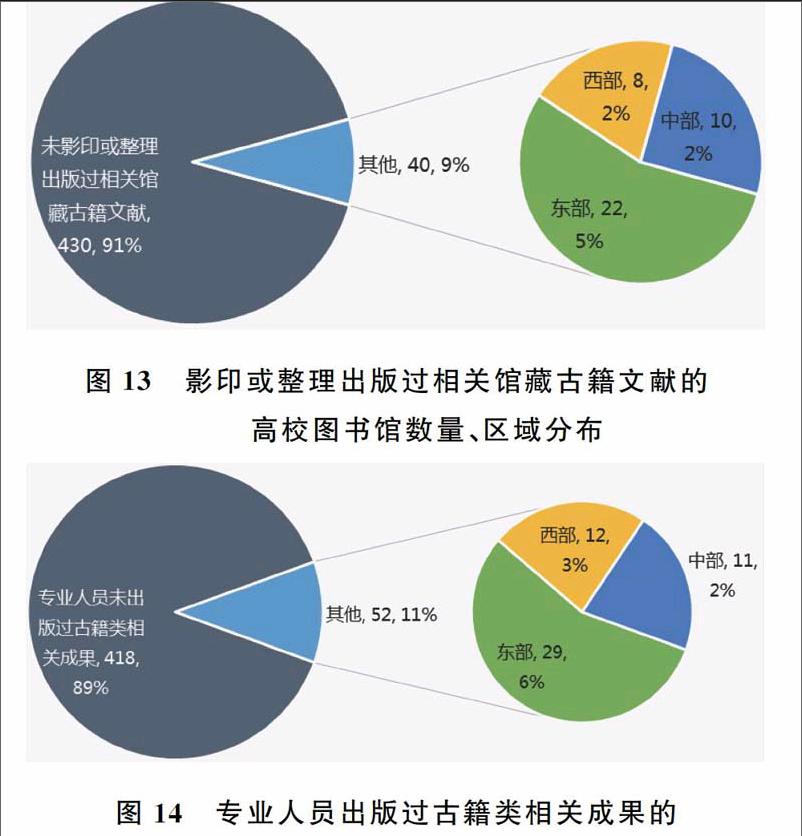

高校圖書館中按照是否出版過館藏書本式古籍目錄(善本或普本)、是否有完整的可供檢索的網上古籍書目、是否開發過具有館藏特色的古籍相關數據庫、是否影印或整理出版過相關館藏古籍文獻、專業人員是否出版過古籍類相關成果進行分區域統計的結果如圖10-14所示。

公共圖書館早在2008年已經推出了古籍電子化的業務。南京圖書館已建立了40多萬條中文古籍書目數據庫;遼寧、浙江等省館也研制出自己的古籍數據庫;上海圖書館的中國古籍善本查閱系統也已啟動,將館藏善本全部錄入光盤,以圖像形式錄入,保留古籍原貌。邊制作邊開放,實現善本古籍的全文數字化。而高校圖書館關于古籍較深層次的利用開發遠遠不及公共圖書館,還只是少數圖書館提供以上業務,除18%的高校圖書館擁有完整可供檢索的古籍書目,11%的高校圖書館有專業人員出版過古籍類相關成果,其余工作的開展均不足10%。其中,東部的工作開展優于西部和中部,其相關工作成果占半數以上。

4.5東西部對比

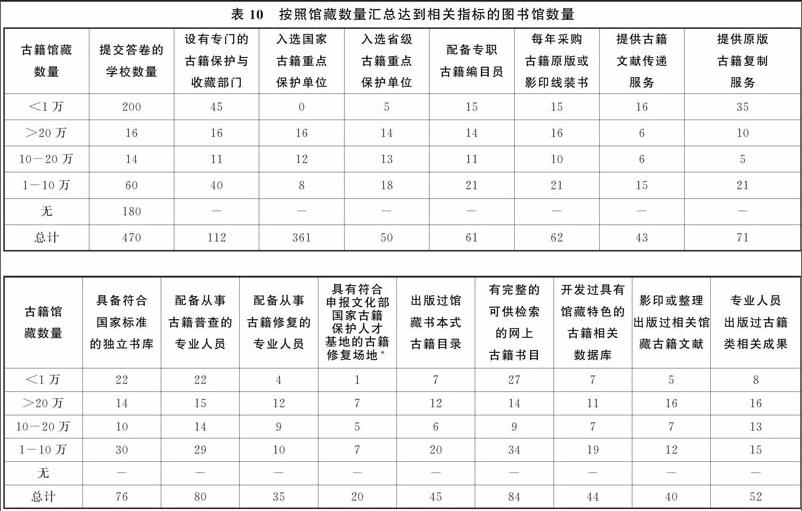

按照館藏量和區域分別匯總后得到表10及表11。可以看出,高校圖書館古籍館藏區域分布不均,西部地區的古籍館藏量明顯低于東部和中部。東部的古籍管理保護情況最好,西部地區雖然館藏較少,但保護與管理的意識較強,各項工作開展也比較好。中部地區的古籍保護管理的相關工作相對最少。古籍工作從業人員大多數專業背景為文學相關或圖情學,古籍相關背景僅占5.7%。在職稱的區域分布中,東部與中部相近,西部的高級職稱比例明顯要高。古籍較深層次的利用開發,還是少數單位在開展。

5結語

本次調查限于時間和范圍,僅從以上幾個側面反映當前高校圖書館古籍資源及保護利用情況,由于覆蓋面未及全部高校圖書館,因此尚不盡完善。但從獲得的調查數據中,我們也能了解一些情況和問題,對于今后古籍工作的開展,相信不無裨益。當前,國家越來越重視古籍保護、研究、利用和相關人才的培養,外部環境非常有利,高校作為古籍收藏、保護、研究、人才培養的重鎮,在諸方面大有可為。教育部高校圖工委和各省市圖工委的牽頭,更有利于古籍資源共享、開發、交流;一些工作有基礎、有經驗、有人才儲備的區域和高校,可以發揮各自優勢和作用,帶領各區域和其他高校,共同推進此項工作,可以預期,古籍工作的春天已經不遠了。