教育類課程“雙導師制”的實踐嬗變及模型建構

宋興甫

摘 ? ?要: “雙導師制”作為我國師范生培養的重要模式,在各高校師范生培養中被普遍使用。目前教育類課程“雙導師制”仍然沒有系統的實踐嬗變的梳理與模型的建構。本文依據教育類課程“雙導師制”的實踐嬗變,建構出由一個等邊三角形及其“中心”,兩個等腰三角形及其“重心”構成培養機制模型。

關鍵詞: 教育類課程 ? ?“雙導師制” ? ?實踐嬗變 ? ?模型建構

在“人才強國”戰略決策的感召下,在“全民創業、萬眾創新”觀念的鼓舞下,各高等院校的課程與教學改革的呼聲再掀高潮。實踐教學因應著這股改革的浪潮,為高教界尤其是以培養應用型人才為辦學定位的高職院校所普遍關注。國家教育部適時印發的一系列文件,都在強調:“大力加強實踐教學,切實提高大學生的實踐能力。高等學校要強化實踐育人的意識,區別不同學科對實踐教學的要求,合理制定實踐教學方案,完善實踐教學體系。”《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》(以下簡稱“綱要”]①指出:“教育大計,教師為本。有好的教師,才有好的教育。”而教育的成功與否,關鍵在于教師。習近平總書記指出:“一個民族源源不斷涌現出一批又一批好老師則是民族的希望。”教育類課程“雙導師制”作為職前師范生培養實踐能力的有力抓手,已經全面鋪開。但是,學界至今仍未對教育類課程“雙導師制”的實踐嬗變與模型建構予以重視。

一、教育類課程“雙導師制”的實踐嬗變

從“豫教廳意見”中的“雙導師制”只界定出了“雙導師制”的主體、來源、任務、載體。但并未對教育類課程“雙導師制”做較清晰的解讀。我們認為,要建構“雙導師制”的模型,必須系統梳理國內外“雙導師制”的實踐。

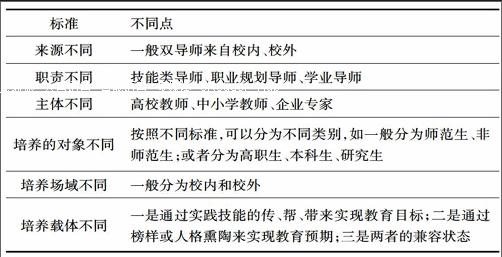

(一)實踐層面的“雙導師制”

導師制最早源于中世紀巴黎大學,15世紀牛津大學和劍橋大學予以繼承和發展,最終形成今天比較完善的導師制度。即學校為學生指定配備兩位導師——學業導師(Supervisor)與品德導師(Moraltutor)[1]。爾后即成為世界各大高校參照的“模板”。中國內地的導師制度源于原浙江大學費鞏教授在20世紀30年代的實踐[2]——起初用于研究生培養,2000年后在本科生中推行,后來各高校相繼推出雙導師制、多導師制。相對而言,“高職導師制不僅推行時間晚,……實行的是單導師制度”[3]。聘請的導師基本上是類似于學生的“生活老師”的校內專業教師。“最近幾年,大陸各高職院校紛紛推出了雙導師制[4]。即給學生聘任兩位導師:校內導師(本校教師)和校外導師(非本校教師)。我國師范生“雙導師制”改革,始于2007年免費師范生;2011年,《教育部關于大力推進教師教育課程改革的意見》(教師〔2011〕6號,以下簡稱“教育部意見”):“形成高校與中小學教師共同指導師范生的機制,實行雙導師制。”2012年以來河南省教育廳相繼出臺了一系列教育類課程“雙導師制”文件②。與此同時,河南省教育廳在2012—2016年選擇10所左右的高校進行持續試點,試行范圍目前已上移至工科研究生、下移至高職生。由此可見,在“雙導師制”發展歷程中,“雙導師制”有固定的來源、確定職責、特定的主體與培養對象、一定場域、一定的載體。同時,其差異是很明顯的,詳見下表。

通過我們以上的分析可知,所謂雙導師制,是指在一定教育目標的指引下,(教育)行政部門選擇兩個教育教學主體,在確定的場域中通過一定的載體,培養學生并實現教學相長、良性互動的一種教育機制。由此可見,教育的目標,教育教學主體、受體、場域、載體是雙導師制的五個要素。雙導師制有“3+2”“體”:教育行政部門及雙導師,三者需要通力合作,缺一不可;其次“受體”要在“載體”的實現;另外,教育教學的“場域”是決定雙導師制成敗的一個關鍵因素。

(二)政策層面的“雙導師制”

“豫教廳意見”指出是“為貫徹落實‘綱要和‘教育部意見”,查閱“綱要”僅有針對“研究生培養”實行“雙導師制”;“教育部意見”也僅對“雙導”主體遴選、布局做了要求。由此可見,“豫教廳意見”所依據的文件對“雙導師”及“教育類課程”的內涵與外延也并未做出清晰地界定。《教師教育課程標準(試行)》③在“實施建議”中指出“合作培養師范生的新機制”的三個主體——“高校、地方政府、中小學校”。而“豫教廳意見”則從“兩種機制”、“三種‘雙導師制制度”、“‘雙導師制”主體職責和實現載體等方面給予了論述。或許,“每一個判斷都意味著回答某一個比較確定的問題……人們在爭論哪一個定義正確的時,就往往不能發現他們說的是不同事物,他們要回答的是不同的問題”[5]。

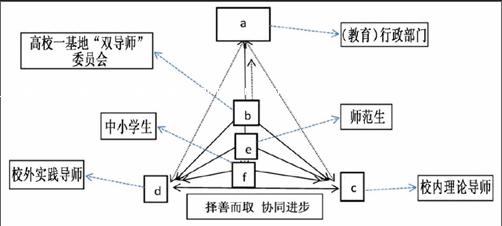

二、教育類課程“雙導師制”的模型建構

我們認為,“系統分析是一個理智的工具,可以用來對現有教育體系進行全面的、批判性的研究,并還有可能提出一些用科學計算得出來的新的教育模式”[6]。下面我們依據上文的梳理對教育類課程“雙導師制”進行建模(見下圖),以便于更好地理解教育類課程的“雙導師制”。

(一)模型建構

這個模型很直觀地呈現了教育類課程“雙導師制”的內涵和任務及載體。概而言之,教育類課程“雙導師制”模型是三個擁有“真包含”關系的三角形,即一個等邊三角形,外圍三角形的三個點“(教育)行政部門”、校內理論導師、校外實踐導師,三者構成一個親疏關系均長的循環結構,兩條“虛線的邊”意味著期間不時直接指導關系,而是通過“高校—基地‘雙導師委員會”發揮指導作用,其重心是“高校—基地‘雙導師委員會”;“(教育)行政部門”與“高校—基地‘雙導師委員會”互指的箭頭,實線代表直接指導、監督實施,虛線代表反饋、改進。次之的等腰三角形的三個點是“高校—基地‘雙導師委員會”、校內理論導師、校外實踐導師,三者構成一個親疏關系均長的循環結構,其重心是“學生”,以學生為中心三者合力協作。最下面是“學生”、校內理論導師、校外實踐導師這三個點構成一個循環的等腰三角形,意味著學生對與校內理論導師、校外實踐導師不分內外,需一樣敬重。其次,校內理論導師、校外實踐導師對“學生”應不分你我“傳道授業解惑”。最終促成施教主體——校內理論導師、校外實踐導師和受教主體——“學生”這三者間的“擇善而取、協同進步”。這個模型很好地詮釋了“成功的教育是多方面共同作用的結果,不是教師靠個人單兵作戰完成的。教師間的合作不僅可以使教師們互相學習、同伴間互相影響,加速教師專業化成長,更重要的是可以利用教師群體的資源差異,優勢互補,優化教育資源和環境,協調教育行更好地促進學生的成長”[7]。