淺談養老場所設計

盧千妮

廈門市機場建設指揮部(361000)

淺談養老場所設計

盧千妮

廈門市機場建設指揮部(361000)

老齡化加速是當今社會不可避免的趨勢,由此產生的種種問題使得社會化養老成為今后的主要養老模式。這里以福州市社會福利中心的設計方案為例淺談養老場所設計。

老齡化;養老場所;滿足需求

0 引言

2015年我國人口抽樣調查數據顯示:60周歲及以上人口21 242萬人,占總人口的15.5%,65周歲及以上人口13 755萬人,占總人口的10.1%。這兩項指標均超過了國際上公認的人口老齡化“紅線”。老齡化社會的到來使如何養老成為我們不得不面對的現實。

我國目前的養老模式林林總總,歸結起來包括家庭養老、社區養老和機構養老三大模式。我國人口老齡化的迅速發展與家庭小型化、空巢化相重疊,與工業化、城鎮化相伴隨,與經濟轉型、社會轉軌的變化相交織,使得我國最傳統的家庭養老模式遭遇困難,亟需社會化的服務和幫助跟進到老年人家庭。

1 養老場所設計的關注點

老年生活應當有舒適的居住環境,有溫暖、和睦的人際交往。完美的老年生活應該充滿生機與活力,能時刻感受到尊嚴和幸福。因此,我們在進行養老場所設計時應關注:

1.1 老年人的心理訴求

大功能空間,既滿足老年人生活中喜“靜”的私密空間需求,也滿足喜“動”的交往需求。

建筑設計中,采用宜人的空間尺度、雅致的色調,在建筑中考慮老年人的心理需求,構筑溫馨的生活氛圍。

1.2 老年人的生活需求

大功能空間分區明晰,小功能空間標識系統完善,各種配套設施易于操作和使用,為記憶衰退和行動遲緩的老年人提供便利的生活服務。

1.3 老年人的活動需求

綠化種植采用喬灌木結合,活動場地建設采用軟硬材料結合,構建宜人、舒適的室外活動場地。

2 福州市社會福利中心設計方案

2.1 項目概況

福州市社會福利中心定位為:集養老、醫療康復、老年文化教育、娛樂、軍休為一體的綜合性服務機構。

規劃選址位于福建省福州市倉山區,用地面積為2.6萬m2,整體地勢平坦。

福州市屬于典型的亞熱帶季風氣候,氣溫適宜,溫暖濕潤,四季常青,陽光充足,雨量充沛,霜少無雪,夏長冬短,主導風向為東北風。區域環境適宜建設養老機構。

2.2 總平面規劃設計

1)總體設計寓意

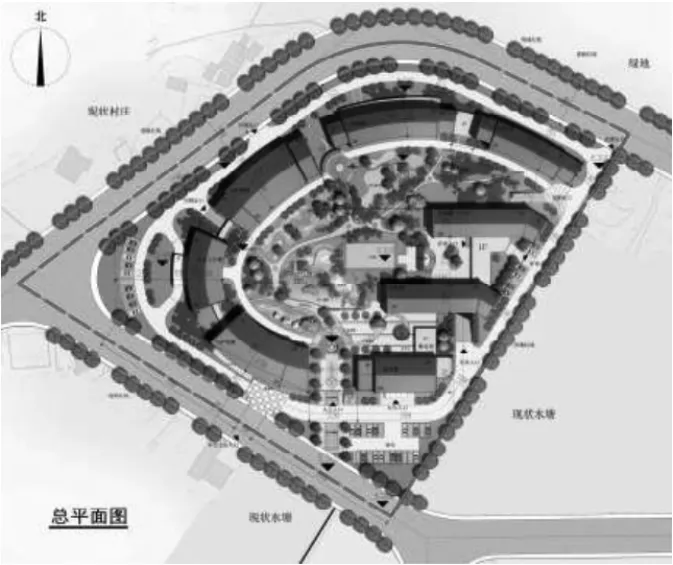

從傳統的松鶴延年圖中提取文化內涵,以松、鶴為設計理念,結合民居建筑元素,總體構圖猶如休憩的鶴,中庭景觀猶如蒼勁的松,有健康長壽之意(如圖1所示)。

圖1 福州市社會福利中心總平面圖

2)規劃功能分區

功能區域布局力求做到動靜分離,可共用設施功能區域靠近設置,既互相連通又不造成干擾。

建筑群形成傳統四合院形式,中部留出大片、完整地塊進行中庭建設,既豐富了景觀環境也構建了休憩、交往的空間。

建筑群體分三大功能區塊:南側臨路為綜合服務區,兼顧對外接待、對內管理的功能;從西南至北側環形帶狀為養老護理區,涵蓋各類老年人護理及整個社會福利中心的醫療功能;西側為軍休區域。

每個區塊的建筑以連廊和地面坡道銜接,便于使用。

2.3 功能建筑分布

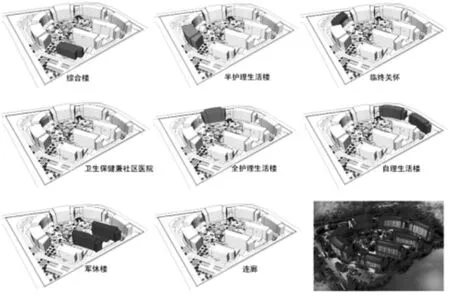

綜合服務區中的綜合樓作為管理用房,綜合樓為一棟5層條形建筑。設置行政辦公及后勤保障用房。

養老護理區從西南至北側依次為:半護理生活樓、社會工作樓、全護理生活樓、自理生活樓。

1)半護理、全護理生活樓。半護理、全護理生活樓均為內走廊條形建筑,共7層,1~7層均為養老房。

2)社會工作樓。社會工作樓在地塊西側,為內走廊條形建筑,共5層,1~3層為衛生保健兼社區醫院,兼顧各個功能區保健、醫療需求;4~5層為臨終關懷病房。

3)自理生活樓。自理生活樓在地塊北側,為兩棟單側走廊的條形建筑,共8層,底層采用半地下室設計,設有健身室、書畫室、網絡聊天室等功能房。2~8層為標準養老房。每兩層設置一處護士站,每層一個聊天室。

4)軍休樓。地塊東側平行布置兩棟單側走廊條形建筑,作為軍休樓。

圖2 功能建筑分布圖

2.4 交通系統設計

1)出入口

地塊設置三處車行出入口,分別為:南側主入口、西側污物出口和北側次入口;南面設置一處人行出入口。

2)道路系統

遵循人車分流原則,以南側5 m寬硬質鋪地作為人行流線起始端,穿過中間綠化庭院,到達各棟樓。樓棟之間通過步行道相互連接,構成連通、獨立的人行系統。

車行道采用4 m寬環形車道,使機動車能夠到達建筑的各個出入口,并兼具消防車道功能。

3)靜態交通

為避免機動車對地面人行交通的過度干擾,為機動車停車設置地下停車庫,僅在主入口西側和綜合樓入口附近設置少量地面停車位。

2.5 景觀體系設計

1)設計理念。作為老年人休憩、交流、活動的場所,以“松”為理念,采用自然的園林風格,構筑精致、高雅、文化內涵豐富的中庭景觀。景觀路時而開闊明朗,時而曲折幽深,或藏或露,虛實結合。

2)景觀設計。整體設計力求滿足不同類型的被護理者和護理者對庭院活動場所的需求。以氣勢恢宏的噴泉景觀作為入口景觀,結合富于變化的廣場鋪地、綠植,構建充滿靈性的休閑、交流場所,形成富于藝術感的社會福利中心景觀。

3)植物種植。采用自然式植物設計方式,在不同區域采用孤植、群植、叢植等方式來體現植物的個體美和群體美。注重季相變化,形成“春有鮮花、夏有陰涼,秋有碩果,冬有長青”,富于變化的園林景觀。

3 建筑設計

3.1 風格與造型

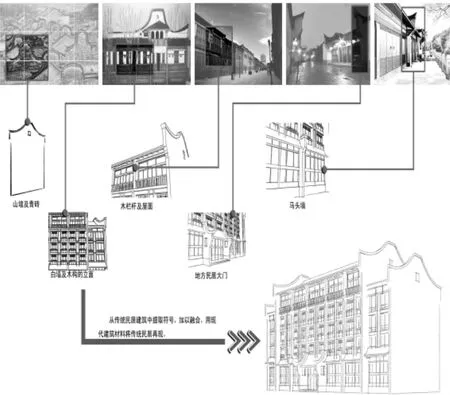

經過了求學的少年、拼搏的中年,歷經大半生的時光,老年人需要的是安靜祥和的溫暖時光。因此,在建筑風格設計中,將弧形山墻和特色青磚、大面積白墻和立面木結構、有序列感的木欄桿和灰瓦屋面、具有強烈地域符號的馬頭墻和門罩等當地傳統建筑特征加以提煉,形成地域建筑符號,與現代簡潔的建筑風格相融合,加上雅致、溫馨的建筑色彩,能消除老年人對養老場所的陌生感,能讓他們感受到一種回歸的幸福和落葉歸根的情懷,滿足他們對“家”的訴求。

圖3 風格與造型圖

3.2 建筑單體設計

1)無障礙空間。建筑單體內注重無障礙設計,例如同一樓層杜絕臺階、錯層、溝溝坎坎的地面通行障礙,推拉門采用吊軌式或隱藏地軌。

采用寬尺寸門、防滑地面、除扶手以外無明顯凸出物的墻面等細節設計,方便老年人使用。

2)識別設計。建筑內部采用色彩與標識設計,色彩選用柔和、溫暖的色系,設置字體醒目的標識和清晰、連續圖案,易于老年人分辨。

3)動靜分區。將居住室、休息室與活動室分成不同區域設置,避免干擾。

4)活動空間開敞設置。取消封閉活動空間,將走廊和室內活動場地融合在一起,達到集約空間和通透視線的目的。

5)集中設置輔助空間。將相關聯輔助空間集中設置,如淋浴房與洗衣間臨近設置,便于就近處理衣物,提高老年服務效率。

6)潔污分區。設置專用的污物通道,形成專用污物運輸路線,最終通過室外的污物出入口統一運走。

3.3 日照和安全措施

根據《養老設施建筑設計規范》GB 50867—2013,進行日照和相關安全措施設計。

4 小結

養老社會化是挑戰也是機遇。目前,社會上的各種養老機構在功能上大同小異,但在規劃設計、景觀布局上有很大不同。養老場所設計要在滿足養老功能的基礎上,充分考慮老年人的生理和心理需求,在舒適性和適用性上多下功夫,以滿足老年人深層次的養老需求。