南宋張即之《華嚴經》冊殘卷賞析

文_秦金根

中國藝術研究院博士

南宋張即之《華嚴經》冊殘卷賞析

文_秦金根

中國藝術研究院博士

南宋 張即之 楷書 華嚴經(殘卷)安徽博物院藏

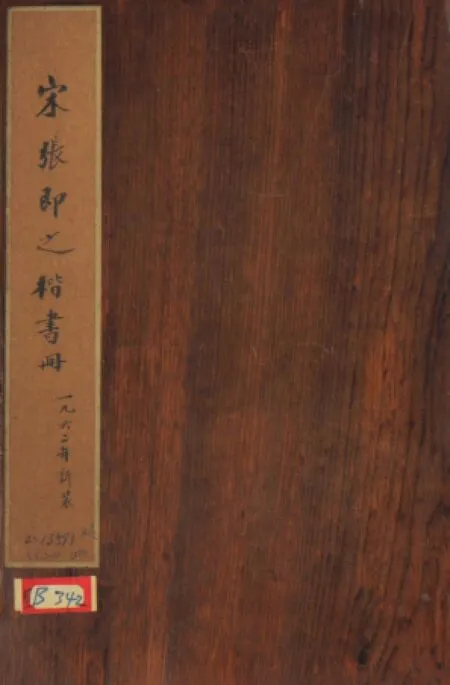

張珩鑒定 南宋張即之華嚴經(殘卷) 手跡

安徽博物院院藏南宋張即之《華嚴經》冊殘卷,經折裝,經文共四頁,部分字殘,總體清晰,品相好,后有乾隆時江恂跋,有“梁聞山收藏印”朱文方印一枚,較模糊。

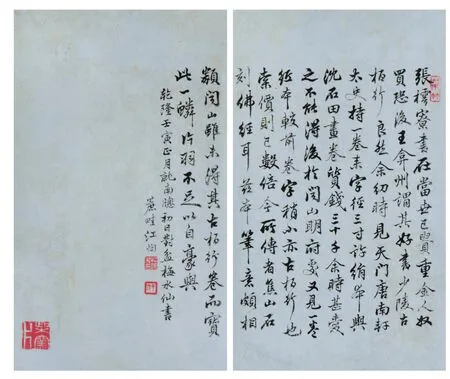

此卷江恂后跋為:“張樗寮書在當世已貴重,金人收買恐后。王弇州謂其好書少陵《古柏行》,良然。余幼時見天門唐南軒太史持一卷來,字徑三寸許,絹本,與沈石田畫卷質錢三十千。余時甚愛之,不能得。后于聞山明府處又見一卷,紙本,較前卷字稍小,亦《古柏行》也,索價則已數倍。今所傳者,焦山石刻佛經耳。茲本筆意頗相類聞山,雖未得其《古柏行》卷,而寶此一鱗片羽,不足以自豪與?乾隆壬寅正月就南窗初日對盆梅水仙書,蔗畦江恂。”跋首鈐“鄰竹”長方朱文印,款后鈐“江恂私印”白文方印、“九于”朱文方印各一,跋左下鈐“柴窯片”朱文方印一枚。

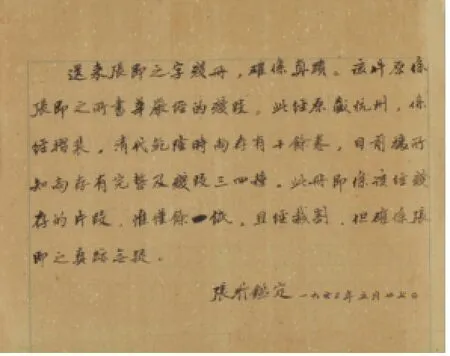

此卷送安徽省博物館后經著名鑒定家張珩鑒定,其鑒定手跡寫道:“送來張即之字殘冊,確系真跡。該件原系張即之所書《華嚴經》的殘段。此經原藏杭州,系經折裝。清代乾隆時尚存有十余卷,目前據所知尚存有完整及殘段三四種。此冊即系該經殘存的片段,惟僅余一紙,且經裁割,但確系張即之真跡無疑。張珩鑒定,一九六三年五月廿七日。”

從江恂后跋中可知,張即之書作在清時仍較常見,但索價已高。梁曾珍藏其所書杜詩《古柏行》卷,但此卷是否曾為梁所藏則存疑。其跋中僅言此卷筆意與梁所藏《古柏行》卷相類,推斷此卷不曾為梁所藏。此卷梁收藏印模糊,似不應為其所鈐。

張即之生于宋孝宗淳熙十三年(1186),卒于宋理宗景定四年(1263)。字溫夫,號樗寮,歷陽(今安徽和縣)人。舉進士,張即之之父為參知政事張孝伯,其伯父為張孝祥,其祖上為中唐著名詩人張籍,故其書淵源有自,家學深厚。張籍(768—830)善書,尤以行、草為佳。《宣和書譜》卷九:“字畫凜然,其典雅斡旋處,當自與文章相表里,不必以書專得名也。”張孝祥(1132—1169),文章過人,工翰墨,自言“本杜詩,法顏字”。宋曹勛評其書:“書法清勁,如枯松折竹,架雪凌霜,超然自放于筆墨之外。”

清 江恂 行書 南宋張即之華嚴經(殘卷)跋

張即之書法詩米芾而得其正,在南宋獨擅高名,以書法名世。尤善作擘窠大字,氣勢磅礴,但暢達與精進則如小楷。關于其師承,王文治以為其深受唐人影響,他在《快雨堂題跋》中說:“人知張師海岳,而不知其出入歐、褚。”其伯父張孝祥宗顏,故其從唐人入亦屬自然。張即之以歐、褚、顏立基,后轉師米,適當參以經生書,形成自身風格。明張寧評曰:“溫夫作大字,如寫小楷,而筆意兼行,轉折作止之態,如老生作禮,雖骨骼強硬,而意度調熟。”

其楷書略參行意,筆法嫻熟,筆力扛鼎,詹景鳳評為“方勁古拙,斬釘截鐵”,尤適于抄經,故其流傳后世之書以經為貴。

然其書亦有枯薄刻露之筆,略嫌秀潤溫雅不足。明詹景鳳說:“筆精熟而俗,乏高古之趣。蓋其意欲為古,乃失古而淺;欲為蒼,又失蒼而濡;欲為拙,又失拙而卑,病在不超世,著意用工力而為之耳。”南宋之書承北宋之余緒,仍以“尚意”為歸,然此時政治衰敝,文化疲弱,士大夫亦無北宋那樣的優待,氣象拘狹,故意雖縱而法不備。張即之楷書宗唐法,參以宋之意趣,可謂法意相兼,故扛鼎南宋。然其功夫深而文氣弱,筆勢雖縱,但缺乏雅韻,此時代壓之,亦屬無奈。

安徽博物院院藏此經卷,雖殘而不全,亦實能反映張即之書法楷書之面貌。此卷有界格,然界格大小不一,依字之結構大小而定,略有參差變化。其字入界格,上下鼎齊,故字距略小,行距略大。其筆法極為熟練,似乎日以抄經為課,故能如此精熟。起筆尖鋒,殺紙甚深,有時略有縈繞,鮮見受褚書影響;行筆直截,較少提按,故能剛健猛利,中直勁挺;收筆略按,形狀方切,亦是唐人之法度;結構或疏朗,或中緊,依字之自然形態變化,此其優長,不落窠臼。此卷亦其常書之題材,故能精倫,老勁疏淡,而亦因其熟,不免韻致稍欠,是為小憾。

《華嚴經》圖片見扉頁

約稿、責編:金前文、史春霖