論“書從印入”與隸書創作

文_阮良之

安徽省文史研究館館員/國家一級美術師

論“書從印入”與隸書創作

文_阮良之

安徽省文史研究館館員/國家一級美術師

篆刻藝術經歷了幾千年的發展歷程,作為獨立的藝術門類,其深厚的內涵和豐富的藝術性,已具有反哺書法藝術的條件。探索“書從印入”,即“以印入書”,充分利用篆刻藝術中的書法之美,并以“以印入隸”為切入點進行嘗試,得出“以篆入隸,篆隸相融”之“篆”應包含篆刻藝術之“篆”的結論,為書法藝術的創作與審美提供啟示。

書從印入;以印入書;以印入隸

一、“書從印入,印從書出”

(一)“印從書出(以書入印)”的發展歷程

“印從書出(以書入印)”的藝術實踐可以上溯至古璽漢印。

20世紀30年代出土于殷墟的、我國現存最早的三方古璽印,經有關專家多年研究,認為是商代璽印。從現存的先秦古璽實物來看,可見其印制作工藝水平已經相當成熟,運用也十分廣泛。與此同時,金文等書法燦爛輝煌,并與古璽印的制作密切關系。金文書法藝術與古璽印篆刻藝術在先秦就具有緊密共存的淵源,浪漫多彩的青銅器銘文、六國文字等書法為璽印制作所用,不妨認為此書就已有“以書入印”的藝術實踐。漢印入印的字體是繆篆,繆篆由篆書隸化而來,故漢印也可認為是“以書入印”的。也就是說,先秦、秦漢時期,雖“以書入印”雖非自覺,但“以書入印”的實踐確已存在。

自三代春秋戰國古璽、秦漢印章、三國兩晉南北朝隋唐宋官私印等,至元代,文人參與,印章發展逐漸進入篆刻藝術的范疇。趙孟著《印史序》,吾丘衍著《三十五舉》,并積極進行印學實踐,確立了以漢印為主流的古雅質樸的審美觀。元以前,印章材料大多以“金”為主,篆與刻須分開完成。元末王冕創用花藥石刻印,從此篆刻材料有了“金”與“石”的明確區分。印材由“金”而“石”后,“石”相對于“金”而言,易于奏刀,誠如明人沈野所言,“金玉之類用力多而難成,石則用力少而易就,則印已成而興無窮”[1],這使得更多的文人開始參與篆刻,并逐步地由文人單純的書“篆”過渡到可以替代工匠而親手刻石,“篆”與“刻”的“合而為一”,成為“篆刻”。書篆又刻篆的文人們(從此可稱為篆刻家們)自行獨立完成篆刻,在技藝上成了篆刻藝術的主人,極大地促進了對篆刻藝術的系統性思考,并自覺地進行藝術性追求。以元趙孟、吾丘衍、王冕等為代表的文人藝術家,在揭開文人篆刻藝術序幕的同時,也引發了其后的明清印壇“印宗秦漢”,力承秦漢藝術精神的潮流。

伴隨著清代金石考證之學的興起,古老的篆隸書法開始復興。乾嘉之際,鄧石如出而篆隸書法面目一新。鄧石如在篆隸書法方面的顯著特色之一,便是“隸從篆入”“篆從隸出”,篆隸相融。他用寫隸書的筆法寫篆書,又用寫篆書的筆法寫隸書,從而使他的篆書具備了“緊密方正”的隸意之美,又使他的隸書具備了“綿裹鐵”的篆法特征。在篆刻藝術方面,鄧石如倡導和實踐“以書入印”,形成了剛健婀娜的藝術特色,創立了“鄧(皖)派”。鄧石如的篆隸書法新意與他“以書入印”的藝術實踐,在當時篆隸書法復興、印壇“宗漢”的大潮中,開辟出了一片篆隸書法與篆刻藝術的新天地。

(二)“書從印入(以印入書)、印從書出(以書入印)”理念的提出

鄧石如走出了一條“篆隸相融”“書印相參”的藝術實踐之路,卻沒有上升至理論層面進行闡述。將鄧石如創新的書法篆刻藝術實踐提煉成精辟的藝術理念并加之宣揚的,是其后的魏錫曾等。在鄧石如辭世59年后的同治三年(1864),印學家魏錫曾在《〈吳讓之印譜〉跋》中首次作出了“若完白書從印入,印從書出,其在皖宗為奇品,為別幟”的評價。[2]魏氏對鄧石如篆隸書法特征及其篆刻藝術風格形成的淵源和書法篆刻之間的關系,作出了準確的總結與評論,篤實公允,影響廣泛。

值得思考的問題是,自魏錫曾提出“印從書出(以書入印)”理念150余年來,印壇一直熱議、實踐至今,但魏氏在“印從書出”前面還有一句話,即“書從印入”則未受到應有的重視。關于鄧石如“書從印入(以印入書)”的實踐,包世臣在《鄧石如傳》中說:“(鄧石如)少產僻鄉,尠所聞見,獨好刻石,仿漢人印篆甚工。弱冠孤露,即以刻石游。”[3]吳育述其:“初刻印忽有悟,放筆為篆書……”[4]其后人鄧以蟄在《〈鄧石如法書選集〉前言》中說:“(鄧石如)早期的活動范圍,多在本省南北,主要以刻印為生。”[5]可見,鄧石如是先學刻印的,其篆書應是在刻印過程中受到啟發。以此可見,魏錫曾所論“書從印入,印從書出”實指鄧石如的書法由篆刻入門徑的,即“書從印入(以印入書)”,又將具有個性的篆書引入篆刻,形成了自己獨特的印風,即“印從書出(以書入印)”,書印互補相融。

近年來,隨著書法篆刻藝術的繁榮發展,對“書從印入”之論已有先聲,如黃惇、韓天衡、林乾良諸先生皆有論涉。筆者曾不揣淺陋,對此思考敘述為,“‘印從書出,書從印入’的篆法理念,是鄧石如創造性地將書寫篆書之法直入印面,又在印文篆法中漸悟并滋養其篆書的寫法,達到了書印相融、書印合一之境”[6],并進一步探討為,“書從印入”可以理解為以印入書,即“書從印入(以印入書)”,與“印從書出(以書入印)”相呼應。這種書印藝術實踐與理念,強化了書法藝術與篆刻藝術的緊密聯系,極有利于書法篆刻藝術相參互補,可理解為“書印相哺”“印書合一”。

(三)篆刻藝術獨有的書法審美價值

中國傳統書印藝術中篆隸一家,書印一家。篆隸互融,書印互參,為書印藝術“出新”提供過并且將繼續提供種種營養。書法、篆刻藝術皆以漢字為基礎,書法藝術對篆刻藝術之“篆”的審美效果有著決定性的影響。古璽以金文入印,古樸自然;漢印以繆篆入印,端雅大方。其中金文與繆篆文字經鑄造入印后,雄渾蒼凝;經刻鑿入印后,又猛利峻挺,真乃各呈奇觀。

書法以文字入宣紙,工具是筆墨;篆刻是以文字入金石等印材,工具為刻刀。二者皆以經營筆畫、結構、章法,求得藝術之美。書法用柔毫,但注重表現篆刻藝術中鑄刻的刀味、金石味;篆刻用硬刃,注重書法筆意,“使刀如筆”,兩者互參之美,歷來被視為書印藝術美的重要方面。

自清以來,尤其是經過鄧石如篆隸相融成功的藝術實踐,“篆從隸出”,“隸從篆出”,其學術價值、啟示作用已有定評。然此“篆”宜拓展包含篆刻藝術之“篆”的思考與實踐,則鮮見論涉。應當說,篆刻藝術中之“篆刻文字”應屬以篆體為主的一類書體,具有獨特的實用價值與審美價值,對其進行挖掘運用,運用于書法,可為書法藝術增添新的藝術審美元素。篆刻文字的線質,經鑄或刻呈現獨特之美。其朱文印線條,具有“雙立體感”特征,即印面的朱文線條凸起而具有立體感,鈐出之后的線條也呈立體感。其白文印線條是凹狀的,但經鈐蓋后,在宣紙上則呈現出立體感。這種具有明顯立體感的線質特征,正同于書法藝術所追求的“如印印泥”“如折釵股”的審美特征。篆刻文字的結構由于受限于印面空間,必須靈置巧構,方能獲得藝術美感。有的結構經過挪位、借用、增減、穿插等處理后,往往呈現出令人意外但又在法度之中的空間巧思之美,氣象萬千。這些均可為書法藝術的創作所借鑒。

二、“以印入隸”,成就隸書“古雅正大”之美

(一)隸書與篆刻的關系

隸變濫觴于先秦,到漢時完成。東漢時期,隸書極大繁榮,風格紛呈。但漢之后,隸書漸趨式微,只是到唐時重新受到重視,唐以后再次衰落,一直到清代隸書的復興。

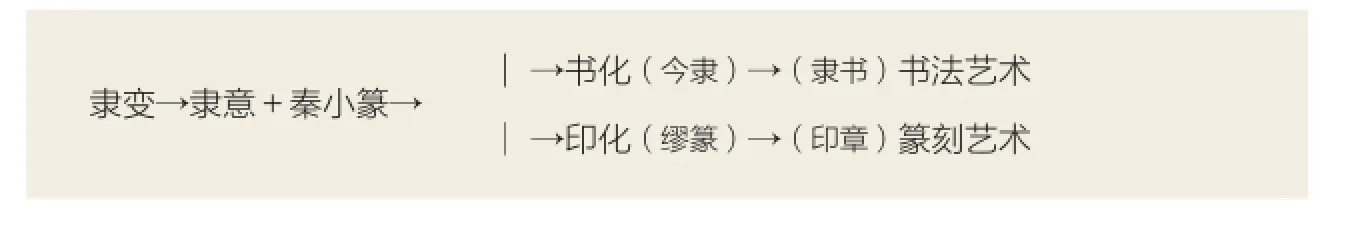

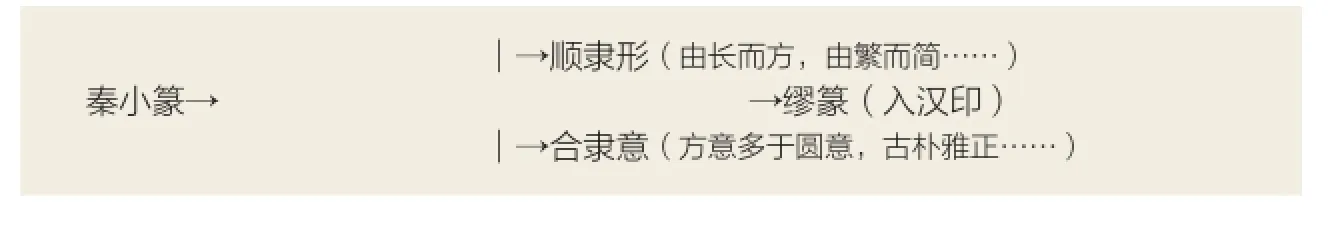

經過隸變,隸意與書法篆刻藝術的關系呈現如下變化:

基于此,隸書(隸意)與繆篆及漢印的關系如下:

受隸變(隸意)的影響,成熟的繆篆成為了印章最適應使用的字體。

明清是繼漢以后篆刻藝術史上的第二次高峰期。清人尚碑,隸書藝術亦隨之形成了自漢以來的第二次高峰。清代隸變是對漢隸的復興,隸書風格再次呈現出千姿百態,蔚為大觀景象,與印壇“印宗漢”宗旨合拍,同時涌現出眾多隸書藝術與篆刻藝術雙棲式的藝術家,如文彭、金農、吳讓之、趙之謙……他們的隸書風格與篆刻風格大多相融相和。

(二)清人“以印入隸”“以隸入印”的探索

關于清人“以印入隸”“以隸入印”藝術實踐的代表人物,本文以伊秉綬、黃士陵為例。伊秉綬是被康有為推崇的與鄧石如并肩的清代隸書集大成者,黃士陵是清代印壇“黟山(粵)派”開山鼻祖,他們的藝術實踐,皆有著開拓性的啟示意義。

深究伊秉綬“書從印入(以印入隸)”的實踐,當要追溯他與繆篆的淵源,這又與伊同時期的文字學家、書法篆刻家桂馥有關。《清史列傳》評曰:“秉綬工分隸,與同時桂馥齊名。”清徐康《前塵夢影錄》評曰:“墨卿太守,善分隸而精鐵筆,其所用印皆手制,與桂未谷太令同。”桂馥年長伊秉綬18歲,兩人亦師亦友。從上述評論看,二人皆精隸與印,皆有造詣。乾隆五十年(1785),桂馥輯成《續三十五舉》,書中廣集了前賢及當時印人的印論,其中,對隸書與繆篆關聯的論述頗多精彩之處。如:“繆篆與隸相通。”[7]“秦、漢印章,傳至于今,不啻鐘、王法帖,何者?法帖猶借工人臨石,非真手跡。至若印章,悉從古人手出,刀法、章法、字法燦然俱在,真足襲藏者也。”[8]“古碑碣,實與漢之印章同法、同意,如‘張弘’‘李廣’‘別部司馬’之印,其字絕似古碑額,得其形神之用,死生之機矣,非精深者不能察也。”[9]這部書,時年31歲的伊秉綬當是研讀過。這從他的隸書觀中可窺出一些信息。伊隸書觀曰:“方正、奇肆、恣縱、減省、虛實、肥瘦,毫端變幻,出乎腕下。應和、凝神、造意,莫可忘拙。”桂馥《續三十五舉》中則曰:“平正方直、奇正相生、縱送、增減、改易、疏密、古拙飛動……”可以看出,伊秉綬的隸書觀與桂馥所輯印論很接近。嘉慶元年(1796),桂馥將自己收集的漢魏印章文字集成《繆篆分韻》出版,評者曰:“《繆篆分韻》蓋取漢銅印編成,以補繆篆之缺,字字典確……”[10]此書是桂馥請伊秉綬作篆付梓的,這使得伊秉綬有了一次集中書寫繆篆的藝術實踐,從其后來自吟的“老去漸成金石癖”“暮來繆篆筆愈精”等詩句看,這“金石癖”當然包括古印章,而“繆篆筆”當是指其隸書中所參蘊的繆篆筆意。伊秉綬成熟期的隸書筆法中鋒平直,藏頭蓄尾;結構分布均勻,穩中有變;章法方整工穩,藏巧于拙;氣韻高古宏博,正氣盎然,皆同其隸書觀與繆篆審美同質。若引用朱簡評印句“摹刻印符,文簡而方,筆正而勁,體兼隸篆,征生寫意,取以極其變”[11]來評其隸書,則十分恰當。至于常論其隸書中有顏真卿書法之意,明人萬壽祺《印說》曰:“歷代所傳漢印字形,自然成文,不假配搭,運筆高妙,時露顏平原折釵股、屋漏痕之意。”[12]這就是說,繆篆、顏書、伊秉綬隸書的骨子里皆得力于“篆”意所致。

黃士陵的取法理念之一是“萬物過眼皆為我有”,他看到伊秉綬“古趣獨高”的隸書時應是這樣的心境。黃士陵在其所刻“叔銘”印款中曰:“伊汀州隸書,光潔無倫,而能不失古趣,所以獨高。牧甫師其意。”顯然,其所師之意,便是伊秉綬的隸書之意。對于伊秉綬隸書(隸意)的平正光潔之美,黃士陵到底用功多少,得何教益,筆者拈出其印風頓悟時期的“椒堂”(刻于1888年)和印風成熟期的“黃遵憲印”(刻于1896年)二印,與伊秉綬書寫的隸書名聯“文章千古事,風雨十年人”作一對照,便可使人一目了然。不難看出,伊秉綬隸書用筆純乎中鋒,使其書法筆畫精到而光潔,雖無斑剝碑痕,卻金石氣息盎然。而黃士陵刻印用刀直如伊秉綬隸書之用筆,純用中鋒,其印面線條效果亦一如伊秉綬隸書,平正光潔;伊秉綬隸書結體攝漢碑繆篆神理,橫平豎直而變化巧妙,頗具匠心又毫不造作,可謂穩中求變,拙中寓巧,且畫意甚濃。而黃士陵印中的篆法結體每于方正中現奇姿,并富有濃郁的裝飾美意趣。這樣借鑒融合的結果,使黃士陵之印與伊秉綬隸書一樣,透露出濃厚的金石氣息。這種古風與創新意識的有機融合,使得二人的書、印藝術皆具備了格調高古、學術性深厚的審美思想。二人藝術的融合亦得力于“篆”意。黃士陵篆刻藝術的實踐,表明隸意對印藝的重要啟示作用,亦可使人領略出清代隸書與印藝同步興盛的內在關聯。與黃士陵一樣,清代很多藝術大家在隸書、篆刻同步“宗漢”的背景下,皆能靈苗各探,各有創造,成就了各自具有獨特風格的隸書與篆刻藝術。[13]

(三)助力隸書藝術“古雅正大”之美

從清人的隸書和篆刻藝術相融合的探索重在把握格調,即“古雅正大”之格,這對當代的隸書創作仍有極為重要的借鑒意義。所謂“古雅正大”可歸納為“四氣”,“古”指“金石氣”,“雅”指“書卷氣”,“正”為“正氣”,“大”為“大氣”。隸書作品若能具此“四氣”,可去浮薄、野俗、做作之弊,從而合于現今文化復興的偉大時代。

本文倡導“以印入隸”,就是希望從篆刻藝術中借鑒,取其精華,為當代隸書創作助力,掇取其中“古雅正大”之印意,并力求表現當代書法的審美主流,熔古鑄新,獨創新徑。

1.以印意“古化”隸意,增強“金石氣”

古璽、漢印特有的形態和氣息與它們的制作方法密切相關。在鑄造璽印過程中,為便于出模、清砂,印文轉折處的內角及線條相交處,盡量避免尖銳之角而呈微圓形,待冷卻收縮之后,印文氣息顯得內斂渾厚。鑄印無論陽文、陰文,皆線壁深峻,線條飽滿。古鑿印制作是用刀具在金屬上硬碰硬,因印材堅故走刀澀,其艱澀感就具有濃郁的金石氣。印章或因流傳應用而磨損,或因入土而銹蝕,久遠的歲月使其形成了不規則的殘損,斑駁古樸,蒼茫含蓄,同樣具有金石氣。明清以來,流派篆刻通過金屬刀具刻石,尤其是持重厚之刃者,全以腕行,再加上篆刻家們各自具有的“特技”輔助手法,故藝術效果能接近碑刻、吉金的斑駁之感,也散發出金石氣。這種有天然和人工共同作用形成的金石氣,其形態斑駁,其線質艱澀,其韻味蒼茫古厚。具有金石氣的書印作品,其線條表現為雄樸敦厚,變化自然;其結構表現為拙古含蓄,奇趣時顯;其章法表現為滿幅氣貫,蒼茫韻生;其審美表現為剛柔相濟,蒼潤兩兼。這種金石氣息中的“石”味,漢隸碑刻中是存在的,大多表現在宏觀方面;篆刻流派以來的篆刻中也是存在的,大多表現在微觀方面。但其中的“金”(鑄印)味,則是古璽漢印所擁有的。“古人譜中,朱文如入木三分,白文筆筆圓渾,如凸起紙上,不論粗細皆如此。故秦、漢印譜如經,明人印譜如子、史。”[14]這種“入木三分,筆筆圓渾,如凸起紙上”,是篆刻藝術獨有的“如印印泥”“折釵股”的線條立體美感效果。漢鑄印筆畫含蓄、內斂,線質圓渾、蒼古,以柔毫參之入隸,將別有風味的金石氣融入隸書創作中,必逆入、澀行、緊收、筆毫沉著入紙,方可筆畫中實、蠶頭力含、燕尾蓄勢,于立體線形中見渾厚情致,于蒼茫氣韻中現高古形態。能如此,必可力矯隸書創作中起筆失意、行筆松懈、收筆拖沓的浮薄之弊。(圖1、圖2)

2.以印意“雅化”隸意,增強“書卷氣”

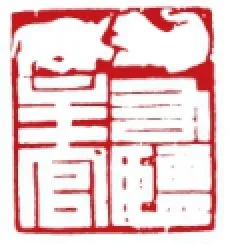

在書法、篆刻藝術中,雅意多指書卷氣。唐宋以來開啟了制作鑒賞印的風氣,并鈐于書畫作品之上,元明以后眾多兼擅詩、文、書、畫的文人進入了篆刻藝術領域,使詩、文、書、畫、印的審美與技法互為影響。正是這些藝術門類相互交融,使得篆刻藝術文化內涵愈加豐富,藝術風韻愈加高雅,技法層面愈加完善,終使篆刻進化成為一種獨立的藝術門類,成為中國特有的詩、書、畫、印藝苑中的一員。簡言之,書卷氣乃謂讀書萬卷,飽有學問,明了各種知識之神韻,體會世間人物之風采,日日積累,儲于胸中,作書刻印時,自然發于筆底刀端,流露出文雅的氣韻。具有書卷氣之書法、篆刻家,心胸開闊,眼界高遠,不屑流俗,格雅品高。雅意書卷氣,從學識出,從修養出,是具深厚學養的書法、篆刻家骨子里的氣質。同理,在隸書創作中,野則生拙滯鄙俗之形,俗則有巧媚傾欹之習,具體表現為任筆為體、隨意硬造、無度夸張、盲目克隆之弊。治此弊之妙劑,當重書卷氣。篆刻作品中書卷氣之形質和雅韻,在漢玉印中體現得尤為充分。即是說,書卷氣之形質、雅意與漢玉印所傳達出來的審美形質高度一致。漢玉印如明人甘旸所謂“取君子佩玉之意”,既包含著人文色彩的君子文質彬彬的儒雅氣質,又蘊涵著高潔玉文化的豐富內容,還具有漢玉印因材質不易受外力侵損的與生俱來的高雅氣質。漢玉印審美主格調文質靜和,如“桓駕”“劉疵”(圖3、圖4)兩印,線條圓實而流暢,靜中寓動,盡顯婀娜;結構與章法疏密得體,從不變中求變,一任自然;氣韻玉潤凈峻,軒朗神怡,精美雅靜。總之,玉印之雅意體現在篆法方面,萬象寓一,醇正自古;體現在刀法方面,心性融石,剛柔相濟;體現在章法方面,見疏見密,一歸于度;體現在氣韻方面,絢爛至極,歸于平淡。應當說,在書法、篆刻藝術中,玉印之斂豪放之氣于溫純之中的品質,為玉印之特有,漢碑之所無,具有特殊的審美價值。漢玉印的雅意,在當代隸書創作中應得到繼承和發揚,以期營造隸書家文質靜和的精神家園,厚養文人雅士之清蘊品格,自覺力避野俗之弊。

3.以印意“端化”隸意,增強“正大氣”

篆刻印面構形以方形為主。方形有準則、規矩的意義,又具端正、安定的美感,這是篆刻形式美的基調和根本。印文本無虛實疏密之變,全憑人意布置。從三代金文、秦小篆再到漢繆篆,以方形為主的印面皆無所不容,意態寬容舒展。篆刻經典的佳構妙想,平正中見流動,挺勁中寓秀雅,既無板滯之嫌,也無妄怪之失。隸書創作亦如此,隸之用筆主實主方,主實乃尤重筆畫中端之厚實,主方表現為方構與方勢。一如繆篆,弘揚平正之韻,必將提升隸書的正大之氣。隸書作品若乏平正之度,難免小氣隨生。如當代有些隸書作品的結構,一味為求險絕而故作傾斜支離之狀,不過小家氣局。試賞漢“右鹽主官”(圖5)和黃士陵“古槐鄰屋”(圖6),氣勢磅礴。若放大觀之,其形質直似一塊隸書碑刻杰作,堅實厚重,大氣凜然之風撲面而來,藝術效果撼人心扉。此是篆刻藝術正大之氣的代表,若能與體現隸書氣概的廟堂氣度融合,將能獲得絕佳的藝術效果。“多見故家藏得漢印,字皆方正,近乎隸書。”[15]“以印入隸”,既可得端莊平直繆篆之趣,又具有方正雄健之韻,篆隸書法融合,再運用篆法,期可增隸書之正大之氣。橫平豎直乃篆隸書法保持“古雅正大”氣息之基礎,而以漢印文字為主流的篆刻文字則是橫平豎直之典范。習碑欲得字平正,印字則字字正;習碑欲得篇章穩,印構則行行穩。習碑可增加浪漫,融印則可得端嚴。當代隸書創作尤需正大之氣的滋補。正大之氣的營養,除在漢碑中汲取之外,也可在漢印中探索汲取。漢印中正大之氣同漢碑一樣,其魅力兩千余年來持續震撼人心,說明其文化藝術生命力的強大。

經過不斷思考、探索、實踐,在“以書入印”結出豐碩的篆刻藝術果實的同時,“以印入書(隸)”亦將能使書法藝術創作與審美不斷呈現出新的氣象。

約稿、責編:金前文、史春霖

圖1 商代 子亙口口2.8cm×2.8cm

圖2 近代 石人子室吳昌碩 4.7cm×4.7cm

圖3 漢代 桓駕2.4cm×2.4cm

圖4 漢代 劉疵2.3cm×2.3cm

圖5 漢代 右鹽主官23.5cm×23.5cm

圖6 清代 古槐鄰屋黃士陵 2.5cm×2.5cm

[1]沈野.印談[G]//歷代印學論文選.杭州:西泠印社,1999:67.

[2]魏錫曾.吳讓之印譜:序[G]//歷代印學論文選.杭州:西泠印社,1999:596.

[3]包世臣.鄧石如傳[M]//鄧石如研究:第一輯.中國書法家協會安徽分會,1983:65.

[4]吳育.鄧完白傳[M]//鄧石如研究:第一輯.中國書法家協會安徽分會,1983:71.

[5]鄧以蟄.鄧石如法書:前言[M]//鄧石如研究:第二輯. 中國書法家協會安徽分會,1985:71.

[6]阮良之.論皖派印風及其對當代的啟示[M]//文藝百家.合肥:安徽大學出版社,2006:35.

[7][8][9]桂馥.續三十五舉[G]//歷代印學論文選.杭州:西泠印社,1999:301,308,313.

[10]桂馥.出版說明[M]// 繆篆分韻. 上海:上海書店,1986.

[11]朱簡.印經[G]//歷代印學論文選.杭州:西泠印社,1999:136.

[12]萬壽祺.印說[G]//歷代印學論文選.杭州:西泠印社,1999: 145.

[13]阮良之.明清徽皖篆刻簡論[M].合肥:安徽大學出版社,2009.

[14]馮承輝.印學管見[G]//歷代印學論文選.杭州:西泠印社,1999:330.

[15]吾丘衍.學古編[G]//歷代印學論文選.杭州:西泠印社,1999:14.