畫禪與詩禪(上)

——論董其昌與傳統文學觀念的關系

舒士俊

畫禪與詩禪(上)

——論董其昌與傳統文學觀念的關系

舒士俊

本文所闡述的,是董其昌的畫禪與詩禪之間,亦即他的繪畫思想與傳統文學觀念之間的關系。董氏的“南北宗論”和他的文人畫思想的最高宗旨,以及其中存在的種種矛盾現象,我們都可以從傳統文學觀念之中一一找到其思想源頭。藐視匠氣、作家氣,將逸品置于神品之上,視陶淵明高于杜甫——這種自蘇軾以來的歷代文人的鑒賞觀念,事實上也很早就被移用于繪畫,而董其昌則是運用這種文人鑒賞觀念來闡述繪畫的一個突出者。本文通過將董氏的繪畫思想與傳統文人觀念進行有趣的一一比照,使這種鑒賞觀念在中國文學藝術的各個領域相繼出現,表明了社會發展和藝術史發展的一個必然趨向,即社會史和藝術史的發展,必然會使人的情緒和藝術的趣味由靜趨于動,由淡趨于濃,由純趨于雜,由自然狀態趨于人為狀態。這種趨向對于整個人類和藝術的發展來說是一種進化,但從另一角度來看也會產生某種不足。傳統的文人鑒賞觀念正是有意于矯治這一不足,才崇尚于古和淡的趣味——當然,人們對這種古和淡在形和神兩方面又有各自理解的不同。從這一意義上看,董其昌繪畫思想的產生,自有其社會歷史的淵源,因而我們對他的功過是非也不可執一而論。

在剖析董其昌的“南北宗論”和文人畫思想時,我們會發現他的畫禪與詩禪密切相關;他的文人畫思想,骨子里是根植于傳統的文人鑒賞觀念的。因此他的繪畫思想,不僅是對于傳統繪畫的集大成,也是傳統文化、傳統文學觀念對于繪畫的一種集大成式的反映(或可稱之為折射)。正是由于董其昌的畫學是以整個傳統文化,尤其是整個傳統文學思想作為依托的,才更顯示出他的深厚博大。

下面我們從兩方面來展開論述。

一、畫禪與詩禪共有的矛盾

董其昌有許多矛盾。

首先是重法與輕法的矛盾。一方面,董其昌是極其重法的。在《畫禪室隨筆》中他說:

畫平遠師趙大年,重山疊嶂師江貫道,皴法用董源麻皮皴及《瀟湘圖》點子皴;樹用北苑、子昂二家法;石用大李將軍《秋江待渡圖》及郭忠恕《雪景》;李成畫法有小幅水墨及著色青綠,俱宜宗之。集其大成,自出機軸,再四五年,文沈二君不能獨步吾吳矣。

畫中山水位置皴法,皆各有門庭,不可相通。……如柳則趙千里,松則馬和之,枯樹則李成,此千古不易,雖復變之,不離本源,豈有舍古法而獨創者乎!……蓋萃古人之美于樹木,不在石上著力,而石自秀潤矣。

若海岸圖,必用大李將軍;北方盤車騾網,必用李晞古。

趙令穰、伯駒、承旨三家合并,雖妍而不甜;董源、米芾、高克恭三家合并,雖縱而有法。兩家法門如鳥雙翼,吾將老焉。

凡諸家皴法,自唐及宋,皆有門庭,如禪燈五家宗派,使人聞片語單詞,可定其為何派兒孫。

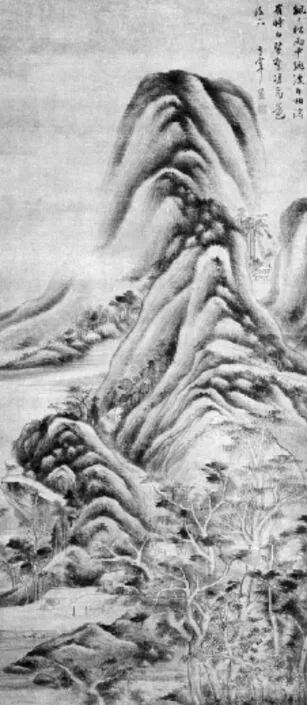

董其昌 云樹圖軸

這里,對唐、宋、元一大批畫家都點到了。對傳統技法,董其昌認為是要尺尺寸寸亦步亦趨地去追尋的,他要集其大成,然后再自出機軸。傳統對于董其昌來說,就好像是如來佛的手掌,而畫山水者就好比是孫悟空。孫悟空再怎么變化,也翻不出如來的掌心去。

在學習傳統中,董其昌特別強調要集其大成,泛濫諸家。顯然,他是反對偏師的。他評論王蒙道:

王叔明畫,從趙文敏風韻中來,故酷似其舅,又泛濫唐宋諸名家,而以董源、王維為宗,故其縱逸多姿,又往往出文敏規矩之外。若使叔明專師文敏,未必不為文敏所掩也。

而董其昌自己學畫,對于古法也是狠下過一番苦功的。他曾說:

余雅不學米畫,恐流入率易。茲一戲仿之,猶不敢失董、巨意。

子少學子久山水,中去而為宋人畫,今間一仿子久,亦差近之。日臨樹一二株,石山土坡隨意皴染,五十后大成,猶未能作人物、舟車、屋宇,以為一根。

這里已經暴露出一個小矛盾,即實際上董其昌在自己學畫的過程中,也并未能真正做到泛濫諸家,集其大成;他也是有偏師。他所偏嗜的,就是董源、巨然和元四家;至于學宋人,也仍是以董、巨和元人為旨歸的。

以上是董其昌注重于法的一面。

與之相矛盾的另一面,是董其昌在藝術評析中對于法的輕藐。他所創導的南北宗論,揚南而抑北,對于一大批在皇家畫院中注重于法的訓練的院體畫家很瞧不起。他認為應該“以畫為樂”“寄樂于畫”,而不該“刻畫細謹,為造物者役”。他認為仇英“耳不聞鼓吹闐駢之聲”那樣的作畫,“其術亦近苦矣”“殊不可習”,那種辛苦作畫的方法“譬之禪定,積劫方成菩薩,非如藏、巨、米三家,可一超直入如來地”。董其昌曾說“南北頓漸,遂分二宗”,亦即南宗主頓悟而北宗主漸悟,因此他的揚南抑北,似乎也就是肯定頓悟而否定漸悟,也就是說,他又是否定像積劫方成菩薩那樣對法苦苦修煉的。這一點,不但可以從他揚南抑北的觀念中看出,還可從他把南宗畫家的逸品置于神品之上中看出:

迂翁畫在勝國時可稱逸品。昔人以逸品置神品之上,歷代唯張志和、盧鴻可無愧色。宋人中米襄陽在蹊徑之外,余皆從陶鑄而來。元之能者雖多,然秉承宋法稍加蕭散耳。吳仲圭大有神氣,黃子久特妙風格,王叔明奄有前規,而三家皆有縱橫習氣。獨云林古淡天然,米癡后一人而已。

蓋倪迂書絕工致,晚年乃失之,而聚精于畫,一變古法,以天真幽淡為宗,要亦所謂漸老漸熟者,若不從北苑筑基,不容易到耳。縱橫習氣,即黃子久未能斷,幽淡兩言,則趙吳興猶遜迂翁,其胸次自別也。

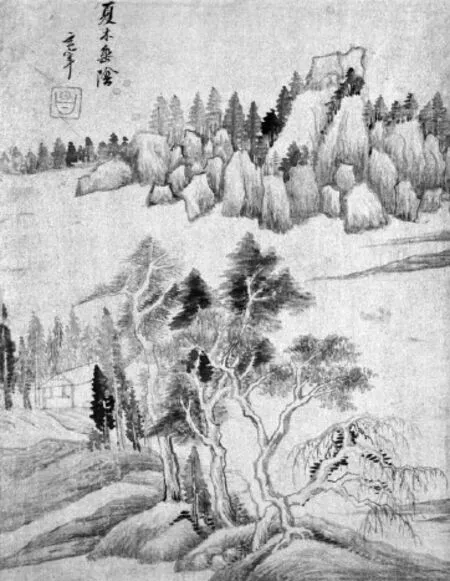

董其昌 臥游圖軸

從藝術熔鑄的角度看,一個畫家只有入于法且精于法,其作品才有可能成為藝術的神品,董其昌說“畫家以神品為宗極”,這是不錯的。而董其昌認為“又有以逸品加于神品之上者”。這個逸品,是在法的蹊徑之外,不是單憑陶鑄可得的。也就是說,越是精于法,縱橫習氣可能越難以避免。從一定意義上說,藝術要達于神品,法是一個必不可少的階梯;而藝術要達于逸品,則法可能成為一個嚴重障礙。因此董其昌說:

士人作畫,當以草隸奇字之法為之,樹如屈鐵,山如畫沙,絕去甜俗蹊徑,乃為士氣。不爾,縱儼然及極,已落畫師魔界,不復可救藥矣。若能解脫繩束,便是透網鱗也。

在董其昌看來,神品之所以不及逸品,就在于其藝術表現力過足、過露。因而他評論沈周道:

沈石田每作迂翁畫,其師趙同魯見輒呼之曰:又過矣,又過矣。蓋迂翁妙處實不可學,啟南力勝于韻,故相去猶隔一塵也。

沈周用筆枯硬,力勝于韻,后人評說較多,童書業先生甚至認為他的用筆與浙派藍瑛有些接近。那么何以筆力過足、過露便反而有損于賞鑒呢?無疑的,這與中國古代歷來主張的溫柔敦厚詩教有關。中國最早的一部美學著作,載于十三經之一的《禮記》中的《樂記》,其就已提出:“剛氣不怒,柔氣不懾。”唐代皎然在《詩式》中講得更明確:“氣高而不怒,怒則失于風流。力勁而不露,露則傷于斤斧。”“要力全而不苦澀,要氣足而不怒張。”宋代陸游亦有詩云:“琢稠自是文章病,奇險尤傷骨氣多。”至清代的劉熙載,他在品評唐宋八大家的韓愈和歐陽修、曾鞏的不同文風時,把上述意思闡析得更為明確:“昌黎文意思來得硬直,歐、曾來得柔婉。硬直見本領,柔婉正復見涵養也。”為什么柔婉見涵養要比硬直見本領來得更高一籌呢?劉熙載分析說:“氣愈平婉,愈可將其意之沉切。”(《藝概·文概》)董其昌雖然生于劉熙載之前,但他對于傳統詩文品評中這種細微的感受差異,顯然也是體會至深的,因為這不僅僅是劉熙載一個人獨到的認識,而是歷來詩文品評的一種傳統,劉熙載只不過是把它更貼切入微地闡述成上述語言罷了。事實上董其昌對于柔婉體現涵養的意義,還有著他從宇宙意識入手體會的更深的獨到認識,這我們在后面還將談到。

為了說明歷代詩文品評中的文人觀念對于董其昌的文人畫觀念的影響,我們不妨來參看一下古代詩歌領域中的神品和逸品。

董其昌說:“詩至少陵,書至魯公,畫至二米,古今之變,天下之能事畢矣。”這段話,是仿照蘇軾的意思說的,把杜甫、顏真卿和米芾、米友仁分別推舉為詩、書、畫的極頂。這里我們且撇開二米不論(因蘇軾原來是把吳道子推為畫之極頂),杜甫之詩和顏真卿之書,都可說是各自領域中雄杰突出的神品。不過,蘇軾將他們奉為極頂,卻并不認為他們是最佳,正好像蘇軾雖也奉吳道子為畫之極頂,卻更欣賞王維的畫一樣。他說過:“吳生雖妙絕,猶以畫工論;摩詰得之于象外,有如仙翮謝籠樊。”同樣,蘇軾雖然奉杜甫為詩之極頂,卻也更欣賞以平淡見長的陶淵明。無疑的,在蘇軾眼中,王維的畫和陶淵明的詩,是超越于神品之上的逸品,這就好像董其昌視元四家中的黃公望、吳鎮、王蒙為神品,“為宗極”,更將倪瓚視為超越于神品之上的逸品一樣。當然董其昌也完全同意蘇軾對王維的評價,不然他就不會封他為南宗的開山祖了。

這里暴露了傳統藝術品評中的一大矛盾:一方面,對神品加冕封山,推之極端;而另一方面,對之又頗不以為然,有褒有貶,毀譽參半,——認為它畢竟仍有斧鑿痕跡,不如逸品來得優游自如,更具自然本色。

杜甫歷來被稱為百代詩圣。他對后世詩人的巨大影響和人們對他的贊揚備至,這里且不去說他。而從宋代起,陸陸續續就有人不滿意他了,其中最著名的要數蘇軾。他在《與蘇轍書》中說:

吾于詩人,無所甚好,獨好淵明之詩。淵明作詩不多,然其詩質而實綺,癯而實腴,自曹、劉、鮑、謝、李、杜諸人,皆莫及也。

這里只說杜甫與曹、劉、鮑、謝等人一樣不及陶淵明,批評還不很尖銳。而同是宋代的袁燮,批評杜甫就顯得不客氣了:

魏晉諸賢之作,雖不逮古,猶有春容恬暢之風,而陶靖節為最,不煩雕琢,理趣深長,非余子所及。故東坡蘇公言:淵明不為詩,寫其胸中之妙耳。唐人最工于詩,苦心疲神以索之,句愈新巧,去古愈邈。獨杜少陵雄杰宏放,兼有眾美,可謂難能矣。然“為人性癖耽佳句,語不驚人死不休”,子美所自道也。詩本言志,而以驚人為能,與古異矣。后生承風,熏染積習,甚者推敲二字,毫厘必計,或其母憂之,謂是兒欲嘔出心乃已。鐫磨鍛煉,至是而極,孰知夫古人之詩,吟詠情性。渾然天成者乎!

與董其昌同是明代的胡應麟,在他的《詩藪》中也批評杜甫:

盛唐句法渾涵,如兩漢之詩,不可以一字求。至老杜而后,句中有奇字為眼,才有此,句法便不渾涵。……余亦謂句中有眼為詩之一病。

至于清代的趙翼,在他的《甌北詩話》中,更是批評杜甫“白摧朽骨龍虎死,黑入太陰雷雨垂”等詩句:“實足驚心動魄,然全力搏兔之狀人皆見之。”當然,董其昌絕不可能看到生于他之后的趙翼對杜甫的批評,也許連與他同是明代的胡應麟的《詩藪》,他也不一定讀過。不過從蘇軾到袁燮再到胡應麟再到趙翼,所反映的乃是一種傳統的極其精微的文學批評觀念。董其昌在青年時代就與一批失意文人結為“陶白齋社”,對陶淵明和白居易極為推崇,以他在詩文方面的學識,他對于這種傳統的極其精微的文學批評觀念當然絕不會一無所知。由此我們似可以說,董其昌之所以批評黃公望、吳鎮、王蒙等人有習氣而不及倪瓚幽淡天真,很可能正是受了蘇軾等人認為杜甫有斧鑿痕而不及陶淵明平淡自如的這種文學批評觀念的影響。

下面我們來看一看歷代文人對于陶淵明的淡極其推崇的狀況。

還是先來看杜甫。這位被后世奉為詩圣的巨匠對于陶淵明,看來也有個逐漸認識的過程。他在《遣興五首》之一中論陶曾說:“觀其著詩集,頗亦恨枯槁。”——顯然對陶亦有微詞。而在《江上值水如海勢聊短述》一詩中,杜甫的態度卻有所轉變了,他說:“焉得思如陶謝手,令渠述作與同游。”——對陶已產生了企慕。到了晚年,杜甫自己的詩風也有些趨于淡的傾向,他自是服膺陶淵明了。在《可惜》一詩中他說:“此意陶潛解,吾生后汝期。”——簡直是與陶淵明發生了曠世的神交。

在唐代對陶淵明表示企慕的還有兩位大作家——白居易和柳宗元,兩人都曾有擬陶之作。

至宋代,上面已提到,蘇軾稱贊陶詩“質而實綺,癯而實腴”。在《書唐六家書后》中他又說:“永禪師書,骨氣深穩,體兼眾妙,精能之至,反造疏淡。如觀陶彭澤詩,初若散緩不收,反復不已,乃識其趣。”宋代喜愛陶詩的人頗不少,如陳師道說:“淵明不為詩,寫其胸中之妙耳。”(《后山詩話》)朱熹說:“淵明詩所以為高,正在不待安排,胸中自然流出。”他稱陶詩是“平淡出于自然”。(《朱子語類》)嚴羽也說陶詩“質而自然”。(《滄浪詩話》)姜夔說陶詩是:“散而莊,淡而腴。”(《白石詩說》)陸游則感嘆道:“我詩摹淵明,恨不造其微。”(《讀陶詩》)此外,宋人楊時在《龜山先生語錄》中也稱贊道:“陶淵明詩所不可及者,沖淡深粹,出于自然。若曾力學,然后知淵明詩非著力之所能成。”葛立方在《韻語陽秋》中說:“陶潛、謝朓詩,皆平淡有思致,非后來詩人怵心劌目稠琢者所為也。”李公煥《箋注陶淵明集》引曾纮語說:“余嘗評陶公詩造語平淡而寓意深遠,外若枯槁,中實敷腴,真詩人之冠冕也。”釋惠洪《冷齋夜話》則贊揚陶淵明:“造語精到之至,遂能如何,似大匠運斤,不見斧鑿之痕。”

董其昌 秋雨圖軸

宋代以后稱頌陶淵明的人不是很多了,這大概與社會意識的進化去古漸遠有關,不過這種傳統的極其精微的文學批評觀念并未中斷,以后陸陸續續的還是有人推許陶淵明。如金代的元好問論陶詩:“此翁豈作詩,直寫胸中天。”(《元遺山詩箋注》)與董其昌同是明代的謝榛在《四溟詩話》中說:“淵明最有性情,使加藻飾,無異鮑、謝,何以發真趣于偶爾,寄至味于淡然?”還有王世貞在《藝苑卮言》中,也稱贊陶淵明:“造語有極工者,乃大思入來,琢之使無痕耳。”

至清代,沈德潛、施山、延君壽等人,都有對陶溢美之辭。如沈德潛在《說詩晬語》中說:“陶詩合下自然,不可及處,在真在厚。謝詩經營而反于自然,不可及處,在新在俊。陶詩勝人不在排,謝詩勝人正在排。”至近代,王國維在《人間詞話》中,把陶淵明的詩稱為“無我之境”;梁啟超則說陶淵明“在極閑適的詩境中,常常露出些奇情壯思來”。(《讀山海經》)現代的朱自清先生認為,中國詩人中影響最大的要數陶淵明、杜甫、蘇軾三家。而朱光潛先生在《陶淵明》一文中,對陶更有著極其深刻的闡析:

淵明并不是一個很簡單的人。他和我們一般人一樣,有許多矛盾和沖突;和一切偉大詩人一樣,他終于達到調和靜穆。

他把自己的胸襟氣韻貫注于外物,使外物的生命更活躍,情趣更豐富;同時也吸收外物的生命和情趣來擴大自己的胸襟氣韻。這種物我的回響交流,有如佛家所說的“千燈相照”,互相增輝。

許多自然詩人的毛病在只知雕繪聲色,裝點的作用多,表現的作用少,原因在缺乏物我的混化與情趣的流注。自然景物在淵明詩中向來不是一種點綴或陪襯,而是在情趣的戲劇中扮演極生動的角色,稍露面目,便見出作者的整個的人格。

禪宗人物很少有比淵明更契于禪理的。淵明對于自然的默契,以及他的言語舉止,處處都流露著禪機。比起他來,許多談禪機的人都是神秀,而他卻是惠能。……我認為他達到最高的禪境。

淵明則如秋潭月影,徹底澄瑩,具有古典藝術的和諧靜穆。杜甫還不免有意雕繪聲色,鍛煉字句,時有斧鑿痕跡,甚至有笨拙到不很妥帖的句子;陶則全是自然本色,天衣無縫,到藝術極境而使人忘其為藝術。蘇東坡最愛陶,但蘇愛逞巧智,缺乏洗練,終是小巫見大巫。

以上筆者不厭其煩地將唐宋以來以至近現代的諸家對于陶淵明的推崇,約略串成一條線加以闡述,目的在于說明這種以平淡天真為藝術絕旨的審美趣味,在中國漫長的歷史文化長河中是流傳有緒的;甚至可以說,這種極其精微的藝術鑒賞觀念,在漫長的歷史跨度中,是形成了一條意脈互為貫通的“長鏈”的。這是一種詩禪。由此我們可以說,董其昌的欣賞董源畫,確是受了米芾對之推崇的影響;但更應該說,那是他受了這條傳統的藝術鑒賞觀念的“長鏈”的制約。畫禪是受詩禪影響的,——不然何以叫文人之畫呢?

董其昌 青林長松圖軸

董其昌在《詒美堂集序》中,就明顯地表露了這樣的觀念:

撰述之家,有潛行眾妙之中,獨立萬物之表者,淡是也。世之作者極其才情之變,可以無所不能,而大雅平淡關乎神明,非明心薄世味淺者終莫能近焉,談何容易。《出師二表》,表里《伊訓》,《歸去來辭》,羽翼《國風》,此皆無門無徑,質任自然,是之謂淡。乃武侯之明志,靖節(即陶淵明——引者注)之養真者,豈澄練之力乎。六代之衰,失其解矣。大都人巧雖饒,天真多覆;宮商雖葉,累黍或乖。思涸、故取續免之長;膚清,故假靚妝之媚。或氣盡語竭,如臨大敵而神不完,或貪多務得,如列市肆,而韻不遠。烏睹所謂立言之君乎?

在《容臺別集》中,他還有一段推崇淡的境界的話:

作書與詩文,同一關捩,大抵傳與不傳,在淡與不淡耳。極才人之致,可以無所不能,而淡之玄味,必由天骨,非鉆仰之力、澄練之功所能強入。……蘇子瞻曰:筆勢崢嶸,辭采絢爛,漸老漸熟,乃造平淡;實非平淡,絢爛之極,猶未得十分,謂若可學而能耳。畫史云;觀其氣韻,必在生知。可謂篤論矣。

這里董其昌把對淡的境界的領悟和對氣韻的領悟直接聯系起來,甚至認為詩文書畫傳與不傳的關捩即在于淡與不淡,可見淡的境界在董其昌心目中的崇高已到了無以復加的地步。所引蘇軾的話,原是從蘇軾《與趙令疇書》中來的,董的引文與原文略有出入。蘇軾原文是針對詩文而發的議論,而董其昌則毫不猶豫地用它來說明書畫,可見傳統文學鑒賞觀念對董其昌的書畫觀念影響至深,簡直可說是占著統治的地位。

董其昌在詩文方面欣賞陶淵明的“大雅平淡”,在繪畫方面則欣賞倪瓚的“天真幽淡”,那么,陶與倪,一生于晉,一生于元,他們兩人究竟又有哪些地方相同呢?

如上所引資料,陶淵明作詩,是“直寫胸中天”“寫胸中之妙”,是“不待安排,胸中自然流出”的,他“發真趣于偶爾,寄至味于淡然”,“最有性情”;而倪瓚作畫,是“聊以寫胸中逸氣”,“逸筆草草不求形似,聊以自娛”,當然也是性情的自然流露。陶淵明的詩,外貌特征是淡而枯,甚至連杜甫最初也嫌他枯槁,黃庭堅甚而說:“血氣方剛者,讀此如嚼枯木。及綿及世事,知決定無所用知,每觀此篇,如渴飲泉,如欲寐得啜茗,如饑啖湯餅,今人亦有能同味者乎,但恐嚼不破耳。”(《書淵明詩后寄王吉老》)蘇軾則稱贊陶詩是“外枯而中膏,似淡而實腴”,“初若散緩不收,反復不已,乃識其趣”;而倪瓚的畫,一個最明顯的特征,也同樣是枯儉,以至出現了如石濤所批評的那種現象:“后人徒摹其枯索寒冷處,此畫所以無遠神也。”其實倪瓚的畫外貌看上去是枯儉,其內在精神卻是如石濤所說,“自有一段空靈清潤之氣,冷冷逼人”!——請看,陶與倪兩相比較,真是何其相似乃爾!

最有趣的是陶淵明和倪瓚都有一個才情和學力顯赫的大作家作為學生,但學生卻無論如何也學不像老師的例子。

學陶淵明的是宋代大詩人蘇軾。他晚年對陶淵明推崇備至,曾依韻作了許多和陶詩。不過宋代朱熹就已批評他:“東坡乃篇篇句句依韻和之,雖其高才,似不費力,然已失自然之趣矣。”(《朱子語類》)清代施補華在《峴傭說詩》中更是批評他:“東坡與陶氣質不類,故集中效陶和陶諸作,直率處似之,沖漠處不及也;間用馳驟,益不相肖。”“陶詩多微至語,東坡學陶,多超脫語,天分不同也。”這里所謂的“馳驟”和“超脫”,在傳統的藝術鑒賞眼光看來,也就是蘇軾作詩所含的“縱橫習氣”。

學倪瓚的是明代大畫家沈周。董其昌在《容臺集》中似乎特別重視這一事例,有兩段文字議論到這件事。沈周臨摹倪瓚的畫,他的老師趙同魯總認為太過。董其昌指出這是因為沈周“力勝于韻”,其“老筆密思于元鎮若淡若疏者異趣”。現代的黃賓虹先生對此說得更明確:“沈石田師法元人,其學倪迂格格不入;明畫枯硬而幽淡天真終有不逮。”這里,所謂的“力勝于韻”“老筆密思”和“枯硬”,在傳統的藝術鑒賞眼光看來,也就是沈周作畫的“縱橫習氣”。

顯而易見,蘇軾的學不像陶淵明,和沈周的學不像倪瓚,病癥是一致的。在傳統藝術批評眼光看來,他們兩人與最佳的藝術絕旨之間,都是“相去猶隔一塵”。

毫無疑問,在傳統的藝術鑒賞眼光看來,陶淵明和倪瓚,都達到了空靈澄瑩的和諧靜穆。這是藝術的極致,也是最高的禪境,因為他們已擯棄了人工雕琢的痕跡,而產生了與自然氣息的深沉的默契。

這里有必要再說說被董其昌奉為南宗開山祖的王維。

首先,是王維與陶淵明,以至與后世的倪瓚一樣,都有著遁世隱居的生活經歷。陶淵明曾寫過著名的《歸去來兮辭》。他在辭去彭澤令之后,便躬耕自資,過起了隱居的生活,因而被與他時代相近的鐘嶸稱為“古今隱逸詩人之宗”;而王維,一生仕途坎坷失意,從開元末直到他逝世,就一直隱遁在他的輞川別業中,焚香獨坐,以禪誦為事。他的許多山水田園詩,可以說就是他隱遁生活的藝術寫照。

正由于有著相近的生活經歷和性情,王維的一些山水田園詩和陶淵明的詩一樣,都是屬于無我的境界。像“人閑桂花落,夜靜春山空。月出驚山鳥,時鳴春洞中”(《鳥鳴澗》)和“荊溪白石出,天寒紅葉稀。山路廣無雨,空翠濕人衣”(《山中》)這樣的詩句,使人所感受到的,是一種完全超脫塵世的靜謐和諧。故而唐代司空圖評王維的詩是“趣味澄夐”(《與王駕評詩書》),宋代亦有人評他:“王摩詰詩,渾厚一段,復蓋古今,但如久隱山林之人,徒成曠淡。”(胡仔《苕溪漁隱叢話后集》卷三十三)明代王世貞在《藝苑卮言》中評他:“摩詰才勝孟襄陽,由工人微,不犯痕跡,所以為佳。”至清代,劉熙載在《藝概·詩概》中評他:“王摩詰詩,好處在無世俗之病。世俗之病,如恃才、聘學、做身分、好攀引皆是。”現代郭紹虞先生在闡釋劉熙載這段話時說:“王維詩氣靜神閑,毫沒有矜張習氣,這都是恃才、聘學、做身分、好攀引的庸俗作家所不能達到的。”(見《歷代文論選))

當然,董其昌也無法看到明代以后人們對王維的評價。不過,上述所引的歷代人們對于王維的評價,應該說主要都是從誦讀王維詩歌本身所感悟到的。這種前后評價的一致性,正反映了前面我們所提到的,那種傳統的以無斧鑿痕的淡為絕旨的藝術鑒賞觀念。董其昌既具有傳統的藝術鑒賞觀念,那么,他在誦讀王維詩時,對于上述人們所闡發的王維詩的那種妙處,也絕不會視而不見。由此我們可以認為,董其昌把王維確定為南宗畫的開山祖,固然會受到蘇軾“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩”這句話的影響,而王維在董其昌心目中的地位最終確立,則絕然離不開其詩歌給予董的實際感受。事實上,對于當時的董其昌來說,對王維的畫跡,也是實見的可能性較小,而揣測的成分較大。而這種揣測的最大依據,便是王維的詩歌給予他的實際感受。與董其昌差不多同時的李日華甚至說:“余嘗謂:王摩詰玉琢才情,若非是吟得數首詩,則琵琶伶人、水墨畫匠而已。”(《六研齋筆記》)因此我們也許可以這樣說,正是王維詩歌所體現的“由工入微,不犯痕跡”的淡,與倪瓚畫“天真幽淡”的淡之間,有著在傳統審美趣味上的溝通一致,才更堅定了董其昌確定王維為文人畫始祖的決心。倘若沒有王維詩歌的逸品風味作為依據,單憑王維“殆如刻畫”的畫跡(“王維之跡殆如刻畫”這句話最早是米芾說的,董其昌對此釋以“唐人畫法至宋乃暢”,說明他是承認這一點的),他在董其昌眼中是否能當文人畫祖也許就成問題了。

我們之所以這樣來分析王維,主要在于說明:在董其昌眼里,“文人畫”這三個字對于王維來說,“文人”——這是達到了藝術極致的文人——這兩個字,無疑是更為重要的;而相對來說,“畫”字則是次要的、從屬的。因為所謂文人的畫,不過是自娛玩玩而已。當然次要并不等于不要,不然還算什么畫家?但“畫”是從屬于“文人”的,這應該沒有疑問。正是由于王維的詩具有傳統文人思想的崇高性,才決定了他的畫也具有崇高性。在這里我們不妨戲言一句:倘若在史籍上有陶淵明也會作幾筆畫的記載,那么在董其昌眼里,很可能文人畫始祖的桂冠就要落到陶淵明的頭上去了。因為雖然同屬渾涵幽淡的境界,從中國傳統最高的藝術鑒賞眼光看來,王維畢竟仍要遜陶淵明一籌。這就好像在董其昌眼中,雖米芾和高克恭的“墨戲”皆屬逸品之列,但仍遜于董源一籌一樣。(董其昌曾說:“高彥敬尚書畫在逸品之列,雖學米氏父子,乃遠宗吾家北苑,而降格為墨戲者。”)更何況對于董其昌心目中的遠古偶像來說,形象看不真切并不要緊,哪怕并沒有畫跡流傳而只是史書記載有作畫的經歷也可以,關鍵是他頭上要有不同于凡俗的光圈,而這光圈應該是從詩文修養上煥發出來的。當然,之所以需要有光圈,這也因為相對于神品的講究務實來說,逸品是更講究務虛的。

從傳統的藝術鑒賞眼光看來,逸品雖然高于神品,但它畢竟是曲高和寡。無論是詩文還是畫,在歷史上真正能稱為逸品的作家,畢竟只有寥寥幾位。倘若藝術欣賞的眼光只是盯住那寥寥的幾位,那圈子畢竟太狹窄也太單調了。事實上,逸品與神品,雖有高低之分,但也仍有各自的長短。逸品是無視于技法,所表現的是胸次自如的美。它一方面很難模擬追求,另一方面縱然達到了那種淡的境界,欣賞的人數也極為有限。這不但是欣賞者的修養問題——試想連杜甫也曾嫌陶淵明的詩枯槁呢;而且往往與欣賞者的閱歷、年齡有關——因為人們在詩文書畫方面的趣味,往往也是“少而工,老而淡”,如陳繼儒在《容臺集敘》中所云:“漸老漸熟。漸熟漸離,漸離漸近于平淡自然。”故而杜甫和蘇軾要越到晚年,才越能識陶淵明的妙處。對倪瓚畫的認識也同樣存在著隔閡,明清之際有的文人對他也有非議,如王鐸就說:“畫寂寂無余情,如倪云林一流,雖有淡致,不免枯干,尪弱病夫,奄奄氣息,即謂之清秀,薄弱極矣。”(見張庚《國朝畫征錄》所引)這樣就造成了逸品一方面要造就它極難,另一方面要會心地欣賞它也很難的情況。相比之下,神品講究技法,雖有斧鑿痕跡,卻使學習模擬者有跡可循;同時,由于它所表現的是一種巧奪天工、精彩絕倫的技法運用的美,能欣賞它的人數也要比逸品來得多。這就造成了神品一方面可以學,一方面又易于欣賞的情況。董其昌顯然是看到了逸品和神品各有其長短的情況,所以他一方面認為元四家中倪瓚作為逸品要高于其他三家,另一方面又認為王蒙的畫“若于刻畫之工,元季當為第一”。

正是由于逸品和神品各有其長短,有人就想到要把兩者結合起來,兼取兩者之長。在宋代,即出現了“以禪喻詩”的詩禪說,其中一派是以蘇軾為代表,提倡無意為文而不能不為的創作境界,主張似禪宗的頓悟(講求頓悟未必沒有習氣,這在蘇軾身上可以得到證明);另一派則是以黃庭堅為首的江西詩派,主張勤學苦練,積久見功,以達到似禪宗的漸悟(講究漸悟也難于避免習氣,這從江西派許多詩人為杜所籠罩而不及杜可以看出)。黃庭堅曾說:“妙在和光同塵,事須鉤深入神。”(《贈高子勉》)這話其實是把行為和效果的順序講顛倒了。因此郭紹虞先生倒過來闡釋黃庭堅的這句話,說他是“一方面要學杜,學其‘鉤深入神’;一方面又要宗陶,取其‘和光同塵’。于杜則學其法,于陶則取其超于法。得于法而后工,超于法而后妙”。(《中國文學批評史》)江西派的學詩,正是要先工后妙,先入神再求逸。他們主張通過功力和火候來漸悟,并不摒棄前人之法,但卻要求最終達到脫胎換骨。作為江西派頗有成就的兩員大將——陳師道和陸游,我們可以看一看他們在這方面的深切體會:

學詩如學仙,時至骨自換。

——陳師道《答秦少章詩》

六十余年妄學詩,功夫深處獨心知。

夜來一笑寒燈下,始是金丹換骨時。

——陸游《夜吟》

董其昌無疑極贊成江西派的脫胎換骨法。在《畫禪室隨筆》中有這樣一段話:

蓋書家妙在能合,神在能離。所欲離者,非歐虞薛諸名家伎倆,直欲脫去右軍老子習氣,所以難耳。哪吒拆骨還父,拆肉還母,若別無骨肉,說甚虛空粉碎,始露全身?

這里董其昌明確表示,對所自出的師門,必須“拆骨拆肉”以還之,也就是要脫胎換骨;但最終要“拆骨還父,拆肉還母”,并不等于一開始就不要繼承骨肉。這一點,縱然對于被董其昌稱為“逸品”的倪高士來說也不例外。董其昌指出倪瓚“大都樹木似營邱寒林,山石宗關仝,皴似北苑,而各有變局”,——也就是說,倪瓚雖是憑胸中逸氣的“頓悟”,但也還是離不開在一定范圍內集古人大成的“漸悟”,更何況于他人!至于董其昌自己,我們從他那段“予少學子久山水,中去而為宋人畫,……日臨樹一二株,石山土坡隨意皴染,五十后大成”的夫子自道中可以發現,他也是通過漸修來脫胎換骨的。曾在畫學上得董其昌親授的王時敏,對董其昌講過這樣一段話:

思翁鑒解既超,收藏復富,凡唐、宋、元諸家,無不與之血戰;刓膚掇髓,遂集大成。而筆無纖塵,墨具五色,別有一種逸韻,則自骨中帶來,非學習功力可及。(《煙客題跋·題董宗伯畫》)

這里后一句說董其昌的逸韻是由天分所致,但畢竟仍不能回避前一句所說的“凡唐、宋、元諸家,無不與之血戰;刓膚掇髓,遂集大成”。“與古人血戰”這句話原是董其昌自己說過的,這里由得他親授的學生說出來,當然更不會是假話。而王時敏所曾親眼目擊的董其昌與唐宋元諸家“血戰”的事實,難道不是“積劫方成菩薩”的漸悟,而倒是“一超直入如來地”的頓悟?

這里發生了一個疑問:董其昌不是說“南北頓漸,遂分二宗”嗎?不是嫌此一派畫其術近苦,殊不可習嗎?怎么他自己也用了北宗的漸悟方法?那豈不是自相矛盾?

我們認為這種矛盾之所以產生,是因為在古人看來,所謂的頓悟與漸悟,是既可分又不可分的。宋代包恢就這樣說過:

前輩嘗有“學詩渾似學參禪”之語,彼參禪固有頓悟,亦須漸修始得。頓悟如初生孩子,一日而膚體已成;漸修如長養成人,歲久而志氣方立。此雖是異端,語亦有理,可施之于詩也。半山云:“看似尋常最奇崛,成如容易卻艱辛。”某謂尋常容易須從奇崛艱辛而入。(《敝帚稿略》卷二《答傅當可論詩》)

對這一點董其昌自是深有體會,他曾跋臨《官奴帖》云:

抑余二十年余時書此帖,茲對真跡,豁然有會。蓋漸修頓證,非一朝夕;假令當時力能致之,不經苦心懸念,未必契真。懷素有言:“豁焉心胸,頓釋凝滯。”今日之謂也。

這里講得很清楚:豁然有會非一朝夕可致。董其昌臨《官奴帖》,若無二十年余的苦心懸念,是絕不可能達到契真的。其實這種從漸修到頓悟的過程,也就是一個靈感培養的過程。朱光潛先生曾根據現代科學方法分析這一過程,他說,“在意識中思索的東西,應該讓它在潛意識中醞釀一些時候才會成熟”,“靈感就是在潛意識中醞釀成的情思猛然涌現于意識”。(《“讀書破方卷,下筆如有神“——天才與靈感》)這也就是說,漸修的過程,是以不斷有意識的苦心懸念去啟動、積累下意識,而只有這種有意識地修煉,越堅持、越專心、越刻苦,對潛意識的啟動、積累也就越加強。而當潛意識的積累達到了一定的能量,量變產生了質變,潛意識就會猛然涌現于意識,這就是所謂頓悟的靈感。對于這一點,古人當然還不可能理解得這樣透徹,但對靈感產生的大致規律他們還是朦朧感覺到的,而他們將它看作是一個神秘的修禪的過程:

學詩當如初學禪,未悟且遍參諸方。

一朝悟罷正法眼,信手拈出皆成章。

(韓駒《贈趙伯魚》)

這首詩,我們也可把它看作是董其昌所謂“集其大成,自出機軸”的極妙解釋。金代的元好問把這禪意作了更精練的概括,曰:“豪華落盡見真淳。”西方著名的心理學家詹姆斯在闡述意識流時曾認為,在人的大腦中滿是混亂的意識,它的活動本來是不合邏輯和理性的,但人只要運用意志,集中注意,那么意識的亂流就受到“選擇”,成為明確的、合乎邏輯的意識活動。包括董其昌在內的中國歷史上的一些復古派,他們要求“遍參諸方”“集其大成”,不光注重師法,而且更注重師心,且最終要求脫出窠臼;他們所提倡的這種修禪過程,也可視為是有意要讓人的意識亂流受到“選擇”,并由有意的意識培養去激發潛意識靈感的頓悟。盡管這種漸修頓悟的過程本身十分微妙復雜,尤其是它與董其昌所看重的人的天分密切相關(所謂“氣韻必在生知”),因而在歷史上蹈古而無甚出息的人不計其數,但我們認為這種修禪式的熔鑄方法,也還是有其合理性的內涵在,不宜一概加以否定。

我們研究董其昌的畫禪,還有一個值得注意的方面,那就是與董其昌同處明代的文人們熱衷于研究詩禪的風氣。明代是我國歷史上文藝理論最豐富復雜的時期。前后七子、公安派、竟陵派等對詩禪都抱有濃厚的探究興趣,并按各自的體會,對詩部作了闡幽發微的研究。這里限于篇幅,不可能對他們各自的理論作詳盡的闡述,但有些與董其昌畫禪相關的內容,卻不能不提一下,因為明代文藝理論最大的矛盾,乃是學古與求新,重法與輕法,這種矛盾也同樣反映在董其昌的藝術觀念中。明代的文藝理論思潮對于董其昌顯而易見是有折射作用的。

深受宋代嚴羽詩禪說影響和提倡的古詩宗漢魏、律詩宗盛唐的前后七子,曾被不少人評為搞復古倒退。其實同是主張學古,他們各自的見解也仍有差異。前七子以李夢陽、何景明為代表。李夢陽學古人重在氣象格調上的臨摹,認為古人詩文中翕辟頓挫都可以尺尺寸寸地去尋求,所謂法,不過是“前疏者而后必密,半闊者半必細,一實者必一虛,疊景者意必二”之類的某些表現手法而已。董其昌在《畫禪室隨筆》中,對于傳統山水畫的樹法、山法乃至筆法墨法等等,也都有尺尺寸寸的闡述,可見他在學古方面是與李夢陽意見相近的。何景明學古人則重在風神意態上的規橅,論法只求大體,不必太似,所強調的是以舍筏登岸為鵠的。董其昌在《畫禪室隨筆》中雖也有“畫家以古人為師已是上乘,進此當以天地為師”的話,看起來也要求舍筏登岸,但他論法絕不像何景明那樣粗率,而是堅持宣稱“以境之奇怪論,則畫不如山水,以筆墨之精妙論,則山水絕不如畫”,可見他對法的極其注重,自不同于何景明。

后七子中聲望最高、影響最大的是王世貞。他主張作詩從學習古人入手,“漸漬汪洋”,最后歸之于“一師心匠”。他是以格調說為中心,又認為意境離不開才思;要求融化一切材料,又要看不出融化的痕跡,不以聘才極思為能事。至其晚年,尤崇尚平淡。我們在審視過董其昌的《畫禪室隨筆》和王世貞的《藝苑卮言》后可以發現,雖然王世貞主張“畫當重宋”,認為重元人“可怪”,且認為“倪瓚以雅弱取姿,宜登逸品,未是當家”,但他所要求的“一師心匠”和晚年的崇尚平淡,說明他在藝術見解上仍與董其昌有相合之處。

值得一提的是胡應麟的《詩藪》。他是宗王世貞的《藝苑卮言》的觀點的。他論詩,既尚法,又重悟。他以鏡花水月為喻,認為“必水澄鏡朗,然后花月宛然”,也就是說,詩的神韻應以格調為基礎,而格調則應以神韻為歸宿。這樣的藝術觀念,幾乎可說是與董其昌毫無二致。

有明一代,批評前后七子最激烈的是以三袁(袁宗道、袁宏道、袁中道)為代表的公安派和以鐘惺為領袖的竟陵派。我們可將前后七子視為詩禪的漸悟派而與江西派見解相近,而將公安派視為詩禪的頓悟派而與蘇軾的見解相近。袁宏道極欣賞蘇軾的“沖口出常言,法度去前軌”,值得注意的是,董其昌與他也有過交往,袁宏道在《竹林集序》中記載他們之間有過這樣一段經歷:

往與伯修過董玄宰。伯修曰:近代畫苑諸名家如文徵仲、唐伯虎、沈石田輩,頗有古人筆意否?玄宰曰:近代高手無一筆不肖古人者。夫無不肖,即無肖也,謂之無畫可也。余聞之悚然曰:是見道語也。

上面這段話,似乎是袁宏道在欣賞董其昌的見解。可是,接下去袁宏道還有一段發抒自己見解的話:

故善畫者師物不師人,善學者師心不師道,善為師者師森羅萬象不師先輩。……法其不為漢,不為魏,不為六朝之心而已,是真法也。是故減灶背水之法,跡而敗,未若反而勝也。

這里很清楚,董其昌之批評文沈等人學古人“無不肖即無肖”,并非否定以學古人作為途徑,——“豈有舍古法而獨創者乎”!而是要求在學古的基礎上變古。他所謂“巨然學北苑,元章學北苑、黃子久,倪迂學北苑,學一北苑耳,而各個不相同。使俗子為之,一與臨本同,若之何能傳世也”,也正是這一意思。而袁宏道之對董其昌“無不肖即無肖”的話感興趣,卻是從根本上否定學古人,主張“見從己出”“任情而發”。事實上公安派雖對前后七子的擬古大加撻伐,但他們那種矯枉過正的做法,所導致的卻是以鄙俚輕率為趨新。當然這與董其昌尚古的藝術觀念是相去甚遠的。

竟陵派的鐘惺,既反對前后七子學古的空廓狹熟,也不滿公安三袁師心的輕率鄙俚。他認為詩家途徑之變有盡,而精神之變無窮,因此向上一看,不當限于途徑上取異,而應于精神上求變。他說:“真詩者,精神所為也。察其幽情單緒,孤行靜寄于喧雜之中,而乃以其虛懷定力,獨往冥游于寥廓之外。”他主張作詩要厚出于靈,學古而不落格調;又主張靈歸于厚,論趣而不落于小慧。這些見解,該也是與董其昌十分合拍的。遺憾的是鐘惺雖和董其昌一樣在理論上有所建樹,但在實踐上的收獲與董其昌相比卻要糟糕得多。

徐復觀先生在《中國藝術精神》中認為董其昌在藝術趣味上是站在唐宋古文及公安的清真詩境方面,而與前后七子不相入(參見春風文藝出版社,1987年版,第358頁),我以為將董其昌受當時文壇風氣影響只限于一兩派,尤其是只限于主張“獨抒性靈”的公安派和要求“文從字順”的唐宋派,這樣對董其昌的理解仍是偏狹的,這不但不符合董其昌對于法和古人的推重,且與他對“逸品”風格的推重也不相合。事實上董其昌的山水畫精神,既沒有公安派那種去古甚遠的率意,也沒有唐宋古文那種隨意自如,而是講究一種由古脫化而出的逸靜,即所謂“集其大成,自出機軸”。若說前后七子的復古風氣對他不起作用,而清季畫壇“四王”的復古風氣卻正是由他而來,這又如何理解呢!

董其昌 仿古山水圖冊之四

明代的文壇與畫壇交往很頻繁,上面提到的前后七子、公安派等,其中有好多人對繪畫鑒賞頗感興趣,并留下了品評文字。盡管這些文人對于繪畫的專業知識認識還較膚淺,但我們或許也可把他們對畫的感興趣和董其昌等松江派畫家對文的感興趣,看作明代在藝術領域中的“學科交叉”(或曰“交流”)。這種“學科交叉”(“交流”),從魏晉時期就可找到源頭,后來又通過王維和蘇軾等人的身體力行,至明代而風氣愈趨濃厚。以上我們所略約概述的明代文人在詩歌藝術理論研究方面的一些狀況,顯然可看作董其昌藝術思想產生于明代的大的文化背景。董其昌的南北宗藝術理論既以文人畫為標榜,那么他對于歷史上和同時代的各種文人觀念,包括創作和鑒賞兩個方面,絕然不會置若罔聞,而必然是對之有所取也有所舍的。我們也許不必機械地將董其昌的觀念與各種文人觀念一一對號入座,但仍可以用現代的語言這樣來說:在董其昌的《畫禪室隨筆》中,在董其昌的藝術思想中,必然會反映出歷代(當然也包括明代)的文人藝術觀念的某種歷史積淀。也正是有鑒于此,我們在研究分析董其昌藝術思想的優劣得失時,不能全然忽視對于整個中國文學藝術史發展趨勢的研究。