水田行間除草機的研究

譚宏杰 孫明哲 李春勝 于海濤

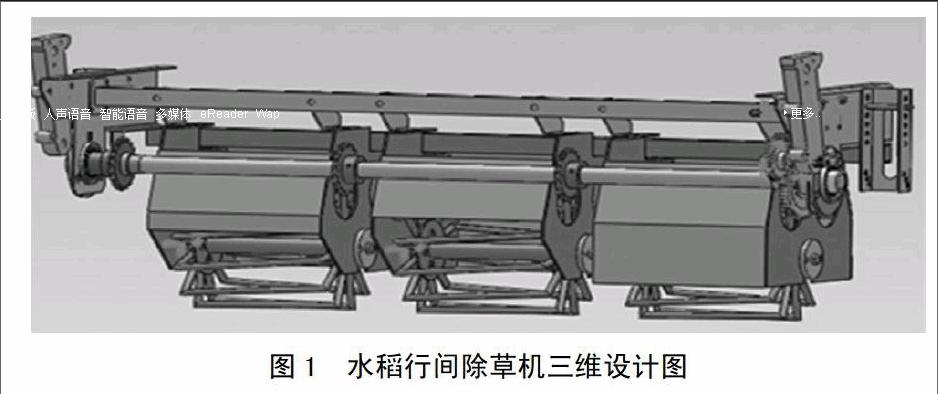

摘 要:水田行間除草機是以水稻農藝種植技術為基礎,利用現有水稻插秧機平臺,研制的水稻行間除草專用機械。

關鍵詞: 水稻;除草籠;輪齒

中圖分類號:S224.15 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20161132043

水稻是我國主要的口糧,種植面積近3200萬hm2,產量約占糧食總產的44%。然而水稻卻時時刻刻受到草害的影響,每年由于草害的存在,稻田產量足足下降15%以上。與此同時,水稻的質量也隨之下降,其中一個不可忽略的因素就是生長在稻田中的雜草與水稻激烈的搶奪自然資源,致使水稻發育遲緩。所以,運用科學有效的方法對生長在稻田中的雜草進行有力的控制是實現水稻生產高效,品質優良的重中之重。

在科技發達的今天,不難想到用化學藥劑控制草害,這種方法不但高效率,低成本,而且具有實施性強的特點。但是,自20世紀80年代以來,化學藥劑除草在廣泛使用的過程中產生了很多不可抗拒的不良影響,對農作物和生態環境的傷害日益加深,隨著人們生活水平的提高以及對自身健康的重視,用化學劑除草技術下產出的農作物需求量大大降低。因此,多種新型非化學除草技術日益興起,其中機械除草技術無論在技術上還是可行性上都可以作為重要的發展對象。

在倡導綠色生態、綠色中國的21世紀,化學型除草劑的使用漸漸有違保護環境的基本國策。不僅大量的化學藥劑對土壤及水稻的質量有著一定程度的破壞,高強度的人工勞動和高昂的勞動成本也趨使著除草技術向機械化邁進。機械除草徹底摒除了化學劑除草人工高強度、低效率的弊端,將工作效率提高了5倍以上。

隨著水稻機械化插秧的普及, 稻苗行間距相比人工插秧已經穩定,這就為行間機械化除草奠定了推廣基礎。國內還處于起步階段, 多數僅停留在論文的理論研究,所以水稻行間除草機械的研制對我國綠色農業的發展有著重要的意義。

1 水稻種植農藝學及作物特性基礎研究

1.1 水稻根部特性

水稻的移栽必須在育秧期以后,已進行移栽的水稻要充分吸收養料確保在之后的返青期繼續生長。水稻的根部分為主根和次生根,主根的生長停滯在返青期,而次生根則不斷孕育,它具有橫向分布、呈扁橢圓形、高度大約10mm的特點。返青期后水稻進入分蘗期,次生根快速生長、橫向分布、呈扁橢圓形、高度大約20mm。

1.2 稗草根部特性

稗草在稻田中的生命力極其頑強,其根部粗壯,在水田間大量繁殖,是水稻吸收養分強有力的競爭者。機械除草的對象主要是稗草,在水稻移栽前大規模的整地作業中,生長在稻田間的大部分稗草被大量去除,經過移栽后一周的生長,稗草的主根由粗壯變的纖細,從而大大減少對水稻生長的不良影響。

1.3 確定除草時間

水稻移栽1周之后,秧苗進入分蘗期。這正是稗草長出的最佳時期,也是第1次除草的最佳時間。經前期測量數據匯總得到:稗草高度40~80mm,根深在10~40mm。在此時期,水稻根系的粗壯程度較稗草的根系更為強大。同時,稗草的快速增長以及兩者根系所受來自土壤的阻力相差很大更加驗證了水稻移栽之后第7天為第1次除草的最佳時間。在第1次除草的基礎上,稗草的增長漸漸緩慢,第2次除草也隨之進行。稗草在經過了2次除草作業之后生命力下降,從而無法進行正常的光合作用,保證了水稻的健康生長。

2 整機的結構設計

2.1 整機結構及工作原理

行間除草機在田間工作的主要驅動力來源于除草劑發動機帶動除草籠支架軸不斷轉動,使地上的雜草被除草籠的輪齒軋入泥中,使雜草被覆蓋在泥土下,不能進行光合作用,最后干枯而死。行間除草機在工作過程中主要依靠于除草籠輪齒對雜草的鏟除。工作中,漏草會使除草的工作效率大大降低,而導致漏草的原因由于除草籠輪齒稀疏;由于除草領輪齒轉動半徑過大。因此,合理設計除草籠的輪齒是除草成功的關鍵。

除草機在工作時也會受到田間泥面凹凸不平的影響,過大的阻力使除草籠難以正常工作,因此,機具運用支架拉伸彈簧繞螺栓軸向后轉動的原理越過凹凸不平的泥面,然后在彈簧拉力作用自動恢復原位,起到了過載保護的效果。只有這樣,泥土在除草籠工作后保持表面平整,為以后的一系列工作奠定基礎。

3 設計原理及關鍵零部件的研究

改裝現有手扶式插秧機平臺,利用插秧機的動力輸出端,通過齒輪組的變相及鏈輪鏈條傳動,帶動除草籠高速旋轉,如圖2所示。行間除草籠工作過程中,行間雜草被除草籠卷入泥中難以進行光合作用而無法生存,從而達到斬草除根的目的,草籠工作狀態如圖3所示,輪齒排列軌跡如圖4所示。目前廣泛使用的久保田水稻插秧機插秧后的行距為300mm,為防止行走誤差造成除草籠傷及秧苗,將行間除草寬度選為210mm左右。通過理論分析計算,除草輪輪齒的個數暫定為12個,最佳除草深度在40mm左右。

4 結論

大量的田間實驗證實,水稻行間除草機除草籠的最佳輪齒數為12,除草深度40mm,除草率為75%。本文所設計的水稻行間除草機為水田除草機提供了一個有效的除草裝置。

參考文獻

[1]王忠武.農田雜草抗藥性進展[J].雜糧作物,2006(26):130-132.

[2]馬旭,齊龍,梁柏,等.水稻田間機械除草裝備與技術研究 現狀及發展趨勢[J].農業工程學報,2011,27(6):162-168.

[3]劉延,劉波,王險峰,等.中國化學除草問題與對策[J].農藥, 2005,44(7):289-293.

[4]趙長山,何付麗,閏春秀,等.黑龍江省化學除草現狀及存在問題[J].東北農業大學學報,2008,39(8):136-139.

[5]楊春,洪靜,孫艷,等.水田稗草發生規律及對水稻產量的影響研究[J].墾殖與稻作.2005(5):33-34.

[6] APD株式會社水田用除草裝置:日本,P2013-165696A[P].

2013(8):29.

[7]島根県.水田用の除草作業機:日本,P2012-187073A[P].

2012-10-04.

[8]株式會社石井農機.水田用除草裝置:日本,P2010-068776A

[P].2010-04-02.

作者簡介:譚宏杰,女,碩士,研究方向:農業機械。