中國金融中心體系研究:現實格局、大國特征與優化對策

李冕

摘 要:近年來,我國多地爭相發展金融業,并相繼出臺金融中心建設規劃。從全國著眼,金融中心建設必須通盤考慮,有必要對中國金融中心體系進行科學研究和系統梳理。鑒于金融中心是金融集聚的最終產物,本文從金融規模、金融密度、金融深度三個維度構建指標體系,通過因子分析對全國287個樣本城市的金融集聚指數測算表明,中國金融中心體系呈現出“多中心、多層次”的大國特征,并從中篩選出40個金融中心城市,以優化大國金融空間格局。

關鍵詞:金融中心體系;金融集聚;大國特征

中圖分類號:F830.92 文獻標識碼:B 文章編號:1674-0017-2016(11)-0032-05

一、引言

金融是現代經濟的核心,隨著我國經濟的快速發展,各地爭相發展金融服務業,目前中國內地已有多個城市明確提出了建設區域、國家甚至國際金融中心的戰略構想與規劃。一方面,金融中心是實體經濟發展到高級階段的必然產物,中國經歷了改革開放后30多年的快速發展,目前已經成為全球第二大經濟體,順應這樣的客觀趨勢,重點發展一批有條件、有基礎、有潛力的金融中心城市,有利于支持實體經濟的持續發展與轉型升級;另一方面,作為金融集聚的最終結果,金融中心的形成和發展具有一定的客觀規律,因此對于目前我國金融中心建設的熱潮需要進行冷靜思考。

對于中國這樣一個幅員遼闊、人口眾多的大型經濟體,不少研究者都曾指出“單中心”的金融格局是難以支撐的,大國經濟發展需要多個金融中心的支撐。例如,陸大道(2015)就認為,中國將逐步形成2-3個具有國際意義的國家金融中心,并與若干次級金融中心形成布局合理的體系。從國際經驗的比較來看,中國的國土面積與歐洲相當,而歐洲已經擁有了倫敦、法蘭克福、巴黎、蘇黎世等多個具有國際影響力的金融中心。那么,中國作為全球第二大經濟體,在現有的基礎上發展多個金融中心也是具有現實基礎的。關鍵問題是,不同金融中心的集聚水平和發育程度究竟如何?這些金融中心之間是以一種怎樣的關系與層次存在?針對這些問題,必須要通盤考慮,對中國金融中心體系進行科學研究和系統梳理,才能夠明確定位、理順關系,為推進金融中心建設、優化金融空間格局奠定基礎。

二、文獻綜述

近年來,學術界越來越重視對中國金融中心體系的研究。倪鵬飛和孫承平(2005)利用模糊曲線模型計算出中國43個城市的金融競爭力指數,并據此判斷上海和北京為全國性金融中心,廣州、大連、重慶等7個城市為區域金融中心。馮邦彥和譚裕華(2007)從金融地理學的視角描繪了中國金融中心體系的空間藍圖,提出“香港—上海—北京”軸心,即香港面向華南,上海面向華東,北京面向華北,同時與若干區域金融中心展開競合關系。梁小珍等(2011)利用灰色關聯分析和聚類分析等方法評價了中國21個大中城市金融競爭力,得出上海為國際金融中心,北京、深圳為全國性金融中心,廣州、天津等7個城市為核心區域性金融中心,杭州、青島等其他城市為次級區域性金融中心,由此形成一個服務全國、面向國際的多層次金融中心體系。目前國內對于金融中心的評價比較權威的是綜合開發研究院(中國·深圳)從2009年5月開始發布的“中國金融中心指數”(CFCI),該指數從金融產業、金融機構、金融市場、金融生態等維度對中國金融中心城市進行排名,并劃分為全國性金融中心和區域金融中心兩個層次。從2015年9月的發布結果來看,上海、北京和深圳三大全國性金融中心的“馬太效應”更加明顯,其他區域金融中心也出現了層次化趨勢。

總的來看,這些文獻對于本文的研究提供了重要借鑒,但也存在值得改進之處。首先,現有文獻在樣本選擇上多為重點大中城市,如果將樣本范圍擴展至覆蓋全國的近300個地級及以上城市,從中進行篩選和比較,有利于更全面地考察中國金融中心體系。其次,現有文獻都已關注到了中國金融中心體系的層次性,但目前在層次劃分上還是以全國性和區域性為主,實際上一些研究已經注意到區域性金融中心的分層化趨勢。因此,本文的研究將增加省域金融中心的層次,原因有兩點:第一,部分區域金融中心的水平相對較低,特別是在西部地區,一些被規劃為區域金融中心的省會城市實際上主要是在本省發揮功能,定位為省域金融中心可能更加合適;第二,我國部分省份的經濟體量、人口規模和轄區面積已經和一些小型經濟體相當,發展省域金融中心有利于支持區域經濟協調發展。

三、金融集聚指數的構建與測算

金融中心是金融集聚的最終結果,城市是金融中心的空間載體。因此,本文借鑒茹樂峰等(2014)的研究思路,通過構建城市金融集聚指數對中國金融中心體系進行劃分和梳理。

(一)指標體系

測度金融集聚水平的方法包括空間基尼系數、HHI指數、EG指數、區位商等單一指標以及綜合指標體系法。相比于單一指標,綜合指標體系法能夠更加全面系統地考察金融集聚的各個維度,國內外最具權威性的金融中心報告一般都是通過建立綜合指標體系來進行測算和排名。例如英國倫敦金融城Z/Yen智庫編制的全球金融中心指數(GFCI),就是從金融人才、營商環境、市場發展程度、基礎設施和一般性征例等方面建立指標體系,對全球46個金融中心進行研究。

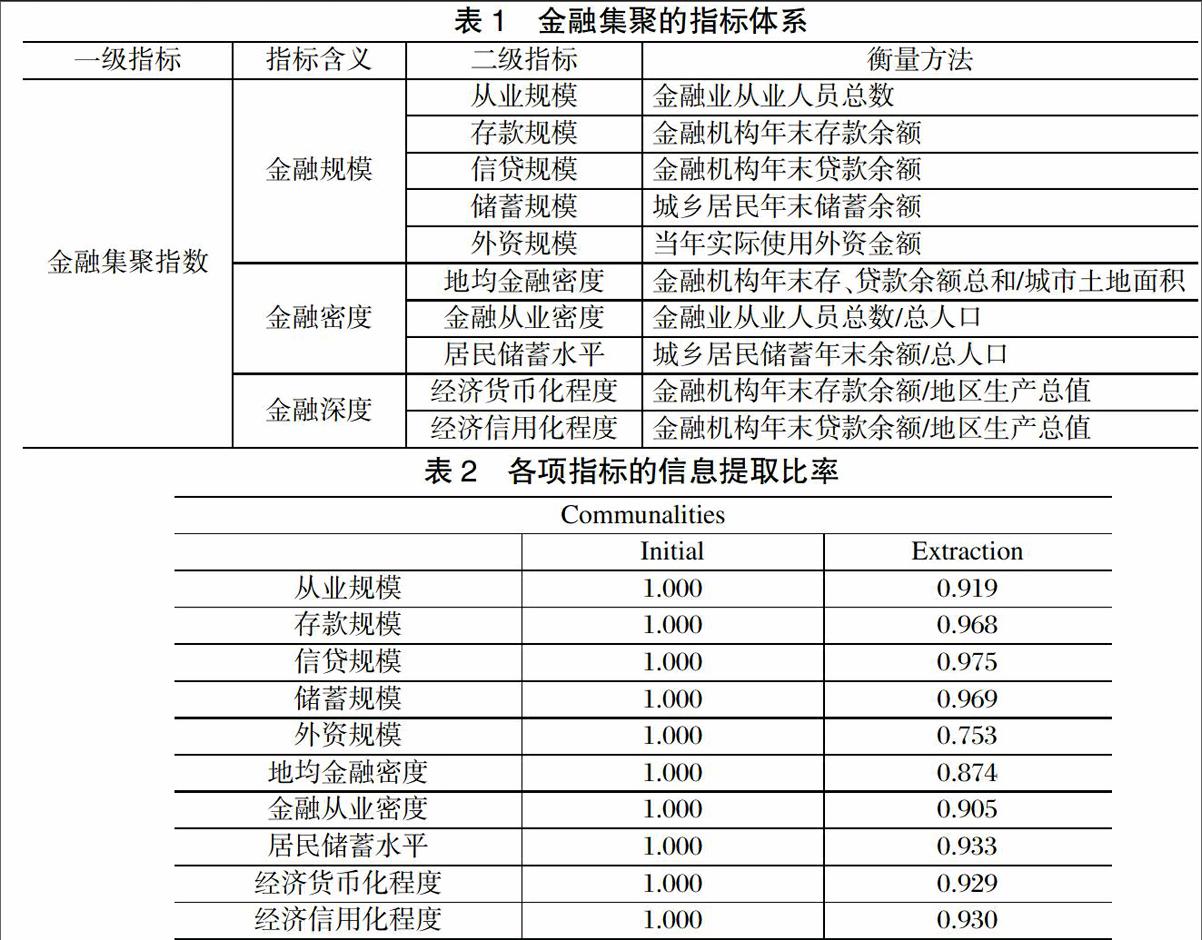

本文通過參考相關文獻,基于城市層面數據的可得性,構建了包括金融規模、金融密度、金融深度3個維度的金融集聚指標體系。其中,金融規模維度包括從業規模、存款規模、信貸規模、儲蓄規模、外資規模;金融密度維度包括地均金融密度、金融從業密度、居民儲蓄水平;金融深度維度包括經濟貨幣化程度和經濟信用化程度(如表1)。運用SPSS軟件對中國內地具有系列統計數據的287個地級及以上城市的金融集聚水平進行因子分析,數據來源于《中國城市統計年鑒》。

(二)因子分析

首先對以上10個指標的相關系數矩陣進行統計檢驗,以判斷是否適合進行因子分析。KMO值為0.764,適合進行因子分析。Bartlett's檢驗的概率接近0,拒絕相關系數矩陣為單位矩陣的原假設。因此,各指標具有較強的線性關系,適合提取公共因子,進行因子分析。從各指標中提取的信息比率基本保持在85%以上,說明信息的損失較小(如表2)。

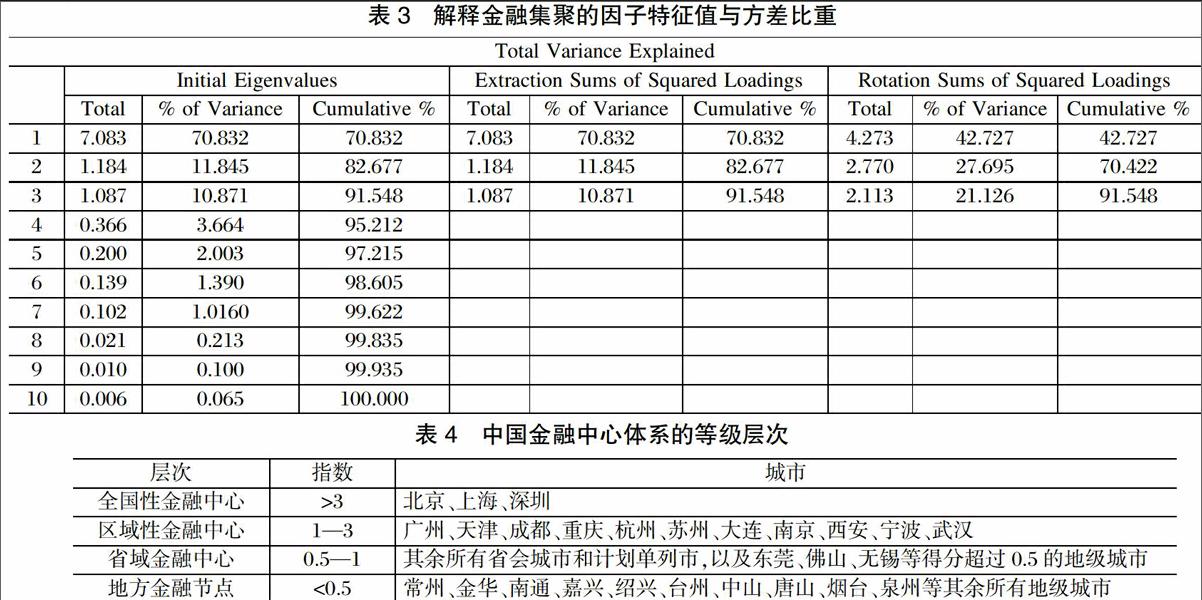

根據特征值大于1的原則提取前3個因子,這3個因子的累積方差貢獻率達到91.548%,以上10個指標降維為3個因子(如表3)。為了更好地理解因子的經濟意義,采用方差最大法對因子進行正交旋轉,得到因子荷載矩陣。其中第一因子在金融從業規模、存款規模、信貸規模、儲蓄規模、外資規模等5個指標上荷載較高,可以歸納為金融集聚的規模因子,方差貢獻率達到42.727%;第二因子在地均金融密度、金融從業密度、居民人均儲蓄等3個指標上荷載較高,可以歸納為金融集聚的密度因子,方差貢獻率達到27.695%;第三因子在單位GDP的存款余額和貸款余額這2個指標上荷載較高,可以歸納為深度因子,方差貢獻率達到21.126%。

以方差貢獻率為權重對主因子進行加權處理,得到各個城市的金融集聚指數。計算公式為:

F=(F1×42.727 + F2×27.695 + F3×21.126)/91.548

其中F為金融集聚指數,F1代表金融集聚的規模因子,F2代表金融集聚的密度因子,F3代表金融集聚的深度因子。所有樣本城市的金融集聚指數均值為0,標準差為1,得分越高代表金融集聚的水平越高,反之代表金融集聚的水平越低。得分為正的城市說明金融集聚水平高于樣本城市平均水平;得分為負的城市說明金融集聚水平低于樣本城市平均水平,金融服務的能力較弱。

四、現實格局:“多中心、多層次”的大國特征

根據樣本城市金融集聚指數的測算結果,將樣本城市依次劃分為4個層次:全國性金融中心、區域性金融中心、省域金融中心、地方金融節點,其中前三個層次決定了中國的金融中心體系(如表4)。

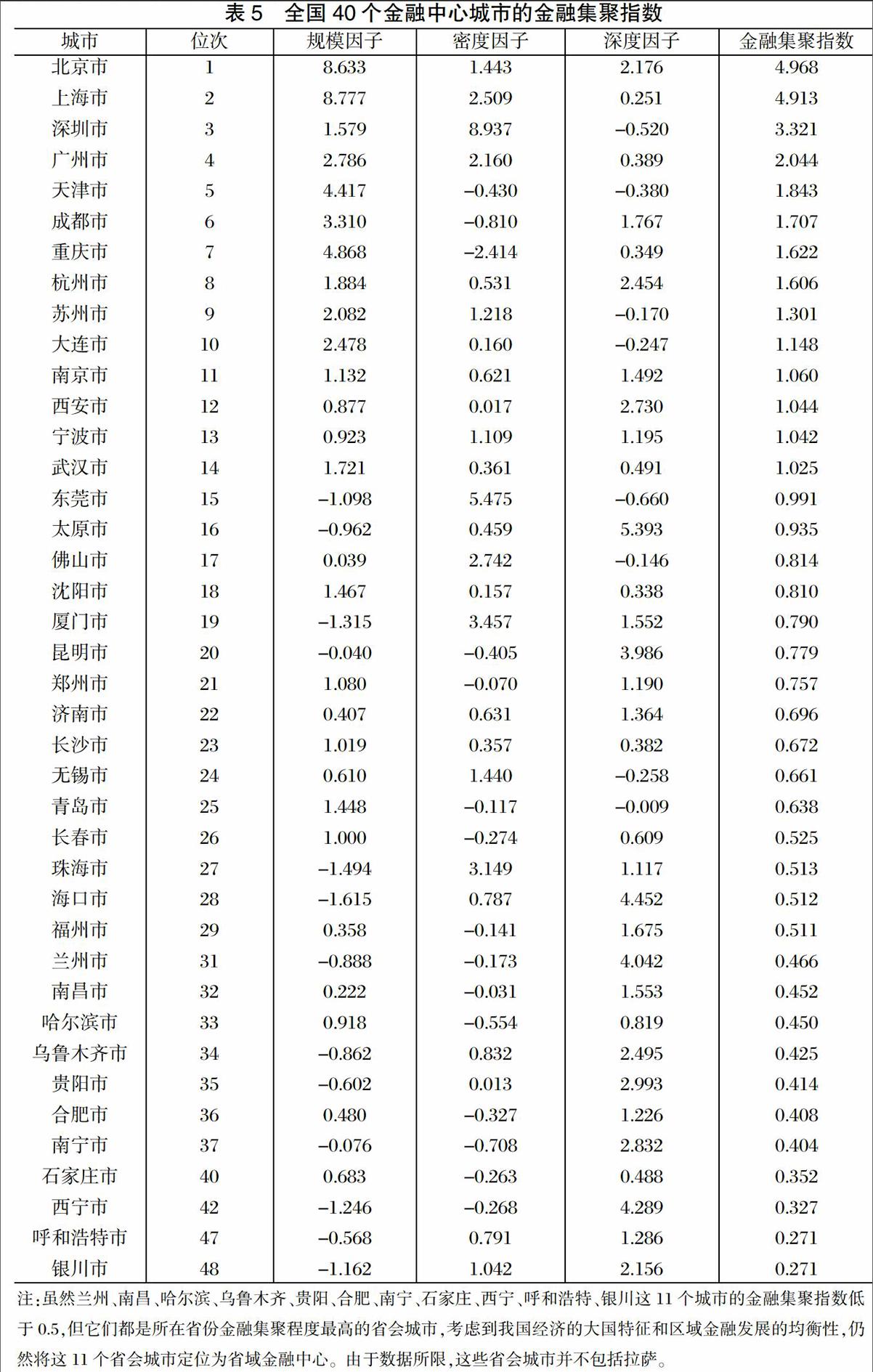

(一)全國性金融中心

北京、上海和深圳的金融集聚指數全部大于3,遠高于全國其他城市,可以定位為全國性金融中心。這三大金融中心分別是環渤海、長三角和珠三角經濟圈的中心城市,能夠面向全國發揮金融服務功能。其中,北京、上海的金融集聚指數分別高達4.968、4.913,全國性金融中心的地位穩固,特別是在規模總量方面絕對優勢明顯,未來也有望進一步擴大國際影響力;深圳的金融集聚指數達到3.321,雖然與北京、上海仍存在一定差距,但明顯領先于其他城市,且近年來金融業增加值連續保持兩位數的增長速度,特別是要素交易平臺、互聯網金融等新型金融業態紛紛落戶深圳,發展潛力巨大。

(二)區域性金融中心

廣州、天津、成都、重慶、杭州、蘇州、大連、南京、西安、寧波、武漢等11個城市的金融集聚指數大于1,雖然低于北京、上海、深圳,但也高于一般的省會城市,能夠跨越省域范圍對更大區域形成金融輻射,可以定位為區域性金融中心。其中,廣州為珠三角乃至華南地區的金融中心;天津為京津冀乃至華北地區的金融中心;杭州、南京為長三角乃至華東地區的金融中心,蘇州、寧波也具有較高的金融集聚水平,能夠形成區域聯動發展;武漢為華中地區的金融中心;大連為東北地區的金融中心;成都、重慶為西南地區的金融中心;西安為西北地區的金融中心。

(三)省域金融中心

其余所有的省會城市和計劃單列市,以及東莞、佛山、無錫等少數得分超過0.5的地級市,金融集聚指數遠高于所選取樣本平均水平,能夠超越城市屬地,在省域范圍發揮金融服務功能,可以定位為省域金融中心。

(四)地方金融節點

其余地級市的金融集聚水平較低,一般僅在屬地內發揮金融功能,特別是很多金融集聚指數小于0的城市,得分低于全國平均水平,需要接受其他城市的金融輻射。這類城市可以定位為地方性金融節點城市。

由此,從全國287個樣本城市中篩選出了40個金融中心城市,構成中國的金融中心體系,并呈現出“多中心、多層次”的大國特征:全國層面出現了北京、上海、深圳三大國家金融中心,分別對應著環渤海、長三角、珠三角這三個發展水平最高、市場發育最成熟的經濟圈,擁有廣闊的經濟腹地,能夠發揮圈層效應依次接續次級的區域、省域金融中心,對全國發揮輻射帶動作用。

五、優化中國金融中心體系的對策建議

順應中國金融中心體系的大國特征,堅持“多中心、差異化”和“多層次、網絡化”的發展原則,優化大國金融空間格局。

(一)優化“多中心、差異化”的大國金融空間格局

建議圍繞京滬深三大金融中心,構建大國金融“多中心、差異化”發展格局。從形成軌跡來看,上海是由經濟中心自然演化為金融中心的典型代表,目前全國層面主要的金融市場基本都集中在上海;北京作為決策中心,是高級信息最集中也最不對稱的城市,吸引了眾多國家級金融機構總部集聚;深圳作為經濟特區和典型的移民城市,在金融改革創新方面一直走在全國前列,互聯網金融、私募金融、民營銀行等新型業態不斷集聚。順應不同的形成軌跡,建議采取差異化的功能定位:上海是全國性金融市場中心,應進一步拓展金融市場的廣度和深度,對長三角、長江經濟帶乃至全國的經濟發展提供金融服務;北京是全國性的金融決策、管理和信息中心,發揮著金融宏觀調控和維護金融穩定的重要職能;深圳是全國性金融改革創新中心,新型金融機構和金融業態的發展對全國“大眾創業、萬眾創新”發揮帶動和示范效應,人民幣國際化為深化深港金融合作提供了有利契機并有望在未來共建全球性金融中心。通過差異化功能定位,有利于這三大金融中心發揮比較優勢,實現優勢互補、共創合作共贏的良好局面。

(二)構建“多層次、網絡化”的大國金融中心體系

建議依托“全國性金融中心—區域性金融中心—省域金融中心”的等級層次,構建“點、線、面”相結合的金融中心網絡系統。在節點功能上,依托金融中心城市的樞紐作用和溢出效應,促進不同功能間的差異互補和同類功能間的協同合作;在空間聯系上,推進金融市場一體化,破除地方保護和行政壁壘,依托發達的金融基礎設施和協同管理機制,促進資金、人才、信息等金融要素的自由流動;在網絡協同上,通過各層次金融中心的互聯互通和互補互動激發網絡外部性(network externality),分享網絡的規模經濟和范圍經濟,形成相對獨立又彼此關聯的網絡系統。這樣“多層次、網絡化”的金融中心體系在縱向上能夠實現各層次的無縫接續,在橫向上既適度傾斜又覆蓋全域,有利于促進區域經濟協調發展。

參考文獻

[1]Kindleberger, C. P. The Formation of Financial Centers: A Study in Comparative Economic History [M]. Princeton Studies in International Finance NO.36, Princeton University,1974.

[2]馮邦彥,譚裕華.論我國金融中心的層級體系———基于金融地理學的視角[J].國際經貿探索,2007, (4): 61-65。

[3]梁小珍,楊豐梅,部慧,車欣薇,王拴紅.基于城市金融競爭力評價的我國多層次金融中心體系[J].系統工程理論與實踐,2011,(10):1847-1857。

[4]陸大道.首都北京正成為國家經濟中心[N].中國科學報,2015-03-20(2)。

[5]倪鵬飛,孫承平.中國城市:金融中心的定位研究[J].財貿經濟,2005,(2):17-22。

[6]茹樂峰,苗長虹,王海江.我國中心城市金融集聚水平與空間格局研究[J].經濟地理,2014,(2):58-66。

[7]殷劍峰.關于“金融中心”和上海金融中心的再認識[J].中國金融,2009,(13):20-21。

[8]張祥.京滬深三大金融中心比較[J].中國經濟報告,2014,(4):97-104。

The Study on Financial Center System in China: Real Pattern, Huge

Countrys Feature and Optimizing Strategies

LI Mian

(Xian Branch PBC, Xi an Shaanxi 710075)

Abstract:In recent years, there are many cities in China that have competed to develop the financial industry and proposed to build the financial center. From the national perspective, the construction of the financial center should be considered as a whole, and it is necessary to scientifically study and systematically view Chinas financial center system. Owing to that the financial center is the final result of the financial agglomeration, the paper constructs the index system from the aspects of the financial scale, density and depth, calculates the financial agglomeration index of 287 sample cities through factor analysis. The calculation shows that Chinas financial center system presents a huge countrys feature of “multi-centers, multi-levels”. The paper screens out 40 financial center cities to optimize the huge countrys financial center spacial pattern.

Keywords: financial center system; financial agglomeration; huge countrys feature

責任編輯、謝華軍