生活處處有福流

孟璐莎

《吾心可鑒:澎湃的福流》一書的作者是清華大學心理學系主任彭凱平教授, 彭凱平曾任美國加州大學伯克利分校心理學與東亞研究終身教授,美國心理學會科學領導小組成員,伯克利加州大學社會人格心理專業主任等國際職務,是國際文化心理學研究領域的領軍人物之一。

2016年7月他出版了福流之作——《吾心可鑒:澎湃的福流》,出版后受到廣泛好評,僅僅一周即脫銷加印。

《吾心可鑒:澎湃的福流》行文樸實真切卻蘊藏豐富的知識和人生閱歷,沒有任何所謂賣弄智慧的文字。 作者很巧妙地選擇了人們生活中最常見的事件作為論述的出發點,從愛情、親情、友情、創新、跨界這些生活、工作中會遇到和會關注的事物切入,將國際心理學界最前沿的眾多心理科學實驗,以中國讀者喜愛的方式進行解讀,在閱讀的過程中也解決了我們現實生活中面臨的諸多煩擾,引導讀者沉浸其中、直達“福流”狀態。

什么是福流

彭凱平在書中引用美國著名心理學家米哈伊·希斯贊特米哈伊(Mihaly Csikszentmihalyi)歷經15年的研究成果,向我們介紹了何為“福流”。 米哈伊從1960年開始,他追蹤觀察了一些特別成功的人士,包括科學家、企業家、政治家、藝術家、運動員、鋼琴師、國際象棋大師,等等。結果發現,這些人經常談到他們一個共同的體驗 :在從事自己喜歡的工作時,他們全神貫注的忘我狀態,時常讓他們遺忘了當前時間的流逝和周遭環境的變化。原來這些成功人士在做事情的時候,完全出自于他們內在的興趣,樂趣來自于活動本身,而不是任何外在的誘因(如報酬、獎勵、欣賞等)。這種經由全神貫注所產生的極樂的心理體驗,米哈伊稱之為flow,并認為這是一種最佳的體驗,這種體驗也就是彭凱平教授在書中所講的“福流”。

這種體驗當然不是由米哈伊第一個發現的。在人類五千多年的歷史長河中,已經有很多思想家、哲學家、宗教人士談到過這種奇妙的、極致的幸福體驗。尤其是東方的傳統文化,如儒教、道教、佛教,經常提及這種由心理活動所產生的神奇的快樂體驗。

《莊子》一書中第一篇文章談到的《逍遙游》,很大程度上就是這種自娛、灑脫、曠達、愉悅的感覺,一種真正的物我兩忘、身心酣暢的絕妙經驗。莊子在《南華經》中特別描述了一個普通人這種流暢的體驗——他就是宰牛的屠夫庖丁,在從事自己所熟悉和喜愛的工作時,就達到了一種物我兩忘、酣暢淋漓的狀態。原文是這樣寫的:

庖丁為文惠君解牛,手之所觸,肩之所倚,足之所履,膝之所倚,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。合于《桑林》之舞,乃中《經首》之會。

文惠王在震撼之余,情不自禁地問庖丁,你解牛的技術為什么能做到如此的出神入化、行云流水?庖丁回答,三年前解牛,我眼中只見牛,三年后解牛,眼中無牛。因為此刻,他已經進入到一種極致的體驗狀態,這種狀態就是我們所說的福流狀態。

生活處處有福流

能否體驗福流狀態,跟做什么樣的事情有關嗎?其實,想要讓我們在日常生活、工作中體驗到這種幸福的終極狀態,遠比我們想像的簡單。

強烈的福流體驗,通常產生于我們的心沉浸在我們所做的事情時。所以,工作會讓我們產生福流——為人民服務,為家人辛勞,都是可能讓我們產生福流體驗的重要原因。

人們在做自己愛做的事情時,往往能夠體驗到這種福流狀態。如喜歡攝影的人,盡管跋山涉水、風餐露宿、行跡不定,仍然孜孜不倦,他們就沉浸在一種福流狀態中;喜歡音樂的人,在欣賞音樂的時候,也享受音樂所傳遞的節奏、韻律、感情,他們也沉浸在一種福流狀態中。

運動也經常會讓人們進入到福流狀態中,為什么有人會打球到天黑不想回家?為什么老人打了很長時間的牌也不愿意休息?為什么馬拉松長跑有這么多的人愿意去參與?都是因為運動使他們產生了福流體驗,讓他們沉浸其中并上癮。

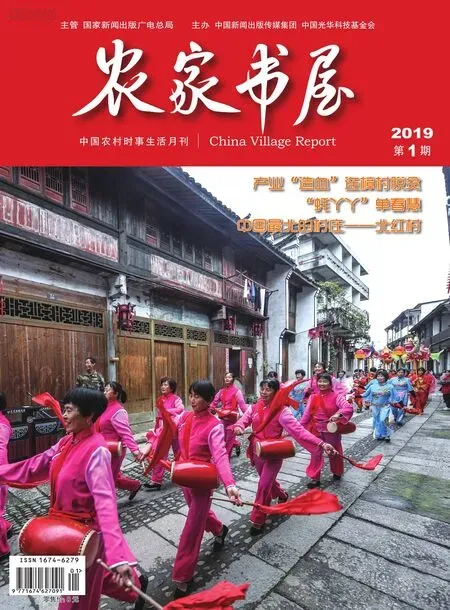

而當我們的注意力關注于我們周圍的親人朋友身上時,也經常會讓我們體驗到福流狀態。如彼此相愛的夫妻生活,或者只是和朋友談心、和親友聚會、和家人一起吃飯,也都是會產生福流體驗的重要活動。

因此,幸福其實離我們并不遙遠,因為福流就在我們的生活中;所謂“極致的幸福狀態”其實也就是我們身、心、靈完美交融的快樂體驗。從美國心理學之父威廉·詹姆斯(William James)的“意識流”(stream of consciousness),到今天積極心理學的“福流”(flow),我們可以隱約見到讀書至樂的永恒“福流”。

讀書的福流正如水之溫潤流暢——它是潺潺而下,逐漸浸滿四肢百骸;它是緩緩而入,慢慢沁溢心脾臟腑。無怪乎“仁者樂山,智者樂水”,吾心可鑒,夫復何求!