“橫向數學化”視角下的教學思辨與效度回歸

臧亞麗+姚建法

【關鍵詞】橫向數學化;教學思辨;效度重構;教學啟示;簡單的周期

【中圖分類號】G623.5 【文獻標志碼】A 【文章編號】1005-6009(2016)44-0063-02

【作者簡介】1.臧亞麗,江蘇省常州市新北區新華實驗小學(江蘇常州,213127),一級教師;2.姚建法,江蘇省常州市新北區新華實驗小學(江蘇常州,213127)副校長,高級教師,常州市數學學科帶頭人,常州市數學教師基本功競賽一等獎獲得者。

荷蘭數學教育家弗賴登塔爾認為:可以把數學當成一種活動,“數學化”是實施這個活動的方式,也是這個活動的目的。“數學化”可以分為兩類:第一類是“橫向數學化”,注重把生活世界引向數學的符號世界,將現實情境引向數學體系,建立兩者間的聯系;第二類是“縱向數學化”,注重在數學符號的世界里,在數學體系內部,實現抽象符號的生成、變換、重塑與應用。

在教學中,教師往往會為學生創設豐富的生活情境,并從中剝離抽象出數學學習內容,實施從生活到數學的跨越。教師需要思考的是,這種“橫向數學化”的過程是否科學合理,是否符合學情,是否能提高學生正確感知學習內容的效度。下面以蘇教版四上《簡單的周期》一課的教學實踐為例,談談筆者對“橫向數學化”的一些思考,與大家交流和探討。

一、教學嘗試:舍棄教材例圖,使用學生珠串

在三年級上學期,學生已經接觸過圖形規律,探索過“一一間隔排列”的規律,對探索形象直觀的規律積累了一定的經驗。小學生對于珠串手工活動比較感興趣,于是,教師前期布置學生串一串或幾串“你認為具有數學特點的珠串”,發現相當一部分學生根據已有經驗與認識,串出了具有“數學味”的珠串。因此,教師舍棄了教材例題圖,改用學生的珠串作品進行了以下教學嘗試:

1.PPT呈現珠串作品,學生欣賞并交流從中發現的數學現象。

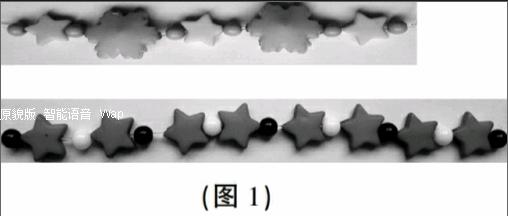

師:下面這兩串珠串(如圖1)的排列有什么共同特點?先獨立觀察,再在小組里說一說。

生1:它們都是重復出現的。

生2:第一幅是藍珠、粉五星、藍珠、綠花,再藍珠、粉五星、藍珠、綠花,再藍珠、粉五星、藍珠……第二幅是黑珠、紫五星、白珠、紫五星,再黑珠、紫五星、白珠、紫五星……

師小結:這兩串珠串都是一組一組重復出現的。(板書:一組一組重復出現)

師:你有什么辦法能讓我們把一組一組看得更清晰嗎?

生3:串珠串的時候把它們一組一組適當分開一些,比如這樣……(該生上臺擺一擺)

生4:在圖上可以畫線隔開。(該生上臺畫一畫)

生5:還可以圈一圈。

師追問:請大家再仔細觀察一下,每一組里面珠串的排列順序是怎樣的?

生6:每一組的排列順序都是相同的。

師提煉并板書:同一事物依次重復出現的現象叫作周期現象。我們今天就一起來學習《簡單的周期》。

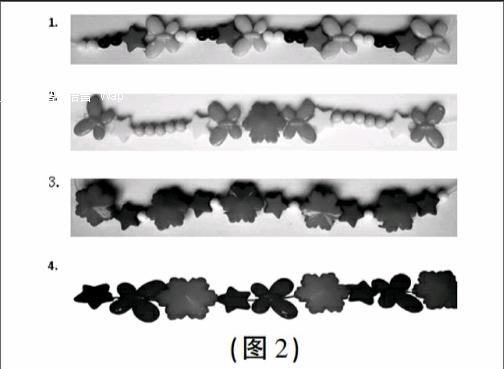

2.練習。教師課件展示學生珠串作品的照片(如圖2),讓學生判斷其中的珠串是否具有周期現象,具有周期現象的打“√”,不具有周期現象的打“×”。

實物投影學生作品,重點選擇兩張照片交流:

①為什么這個珠串打“×”?可以怎樣調整使其具有周期性?

②這個珠串打“√”,你能說出其中的周期規律嗎?

3.活動。繼續看圖,圖上的珠串是按照怎樣的順序排列的?用你喜歡的方式記錄下來,可以用語言,也可以用圖形符號。

…………

二、“橫向數學化”視角下的思辨

教師設計珠串這一教學環節,是想引導學生經歷“橫向數學化”的過程,對簡單的周期規律獲得正確的感知。然而,這樣的教學設計真的更貼近學生、更容易讓學生感知其中的周期規律嗎?

從教學反應來看,學生雖然已經能串出具有數學特色的珠串,并能從中發現一些數學規律,但由于珠串形狀繁多(星形、球形、心形等),大小各異,顏色又多種多樣,勢必導致學生觀察它的特征時受到多重無效影響。除此之外,男生對珠串的興趣遠低于女生;有些珠串只有兩三組,組數較少,不利于學生發現規律,而且珠串個數較少,是有限的,不利于學生對個數較多甚至個數無限形成更好的感知。

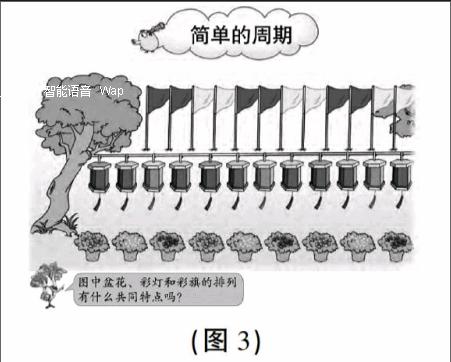

反觀教材呈現的情境圖(如圖3),由近到遠依次是盆花、彩燈、彩旗,它們有規律地擺放著,且從左往右看隱喻著個數的無限或不確定性。擺放的順序(即周期規律)聚焦于顏色,簡潔、清爽、醒目,便于學生看出來,利于學生說出來。教材設問:盆花、彩燈、彩旗的排列有什么共同特點?意在引導學生關注這些物體的排列,尋找它們排列的共同點。學生通過仔細觀察與比較,可以體會到“盆花、彩燈、彩旗的排列都是有規律的”“三種物體都是一組一組地排列的”“同一種物體中,每組的排列完全相同”。學生獲得的這些體會與認知,就是對簡單周期現象的初步感受。

可見,引例素材的選擇,不能只考慮學生的已有經驗,而應圍繞相關學習內容,挖掘其核心的本質要素,為學生的探索作清晰簡明的素材準備。

三、“橫向數學化”的效度重構與教學啟示

教學規律探索課,教師應深入分析教材例題蘊藏的體現教學內容的核心要素,為學生提供合適的引例,給予他們充分的時間與空間,讓他們觀察、交流與討論,逐步明晰引例中隱含的內在規律。如果仍要用珠串作為引例,就要精簡珠串的形與色,或形同色不同,或色同形不同,還要有“無限”的痕跡體現,比如在出示的學生作品圖的后面加上“……”,便于數學化的橫向演進。

另外,筆者注意到,教材中對于“周期現象”的概念揭示,是在學生探究完盆花、彩燈、彩旗的排列規律,并能正確推理出第幾個是哪種顏色之后。“同一事物”“依次重復出現”這些“高效能”的數學化用詞出現略顯滯后,不利于學生表達規律。而上述案例中,教師以珠串作引例揭示數學概念又顯過早,不利于學生充分感知與體驗。因此,可以調整為在學生判斷其他珠串是否也有這種規律后再揭示概念。隨后,可以補充一個教學環節——舉例生活中的周期現象,實現“生活數學化”與“數學生活化”的雙向關聯,使學生更加高效地經歷與體悟“橫向數學化”的過程,也為后面“縱向數學化”的符號化表達與應用提供有力的平臺支撐。

綜上所述,要有效地實現“橫向數學化”,筆者認為,教師應做到以下幾點:一是對選用的例題素材進行篩選與優化,要彰顯教學內容的基本要素;二是合理把握概念揭示的時機;三是注重原生態資源對數學化過程的層次推進;四是關注全體學生的情感調度,讓現實情境適合每一位學生。只有這樣,才能更好地體現教材味、學生味、數學味,提升“橫向數學化”的效度。