山東地方戲曲的梳理*

林汶昊

(濟南大學音樂學院,山東 濟南 250022)

山東是一個戲曲大省,也是一個多戲種的省份,筆者的家中長輩也是地地道道的戲迷,所以耳濡目染,對于戲曲也產生了濃厚的興趣,但一直以來對于山東地方戲曲并未有過深了解。進入研究生階段的學習后,在與導師的交流中了解到部分山東地方戲曲,興趣使然就深入的翻閱了多篇資料,發現對于山東地方戲曲的歸類梳理的文章鮮有見到,筆者索性就對山東的地方戲曲進行一個歸類整理。

一、山東地方戲曲總概況

山東的地方戲曲多發端于民間的口頭吟唱,通過民間社團和家庭曲班的發展得以興起,從始至今發展形成了30多個戲種。這些劇種根據演唱聲腔、表演形式以及伴奏樂器的不同大體分為四個大系統,每一個系統內因流傳地域不同,受到不同地方人文習俗的影響又分支出多個小劇種,每個小劇種都有自己極具代表性的劇目。

山東地方戲曲劇種大體分為四個系統:弦索腔系統的柳子戲、大弦子戲、羅子戲等;梆子腔系統的山東梆子、萊蕪梆子、章丘梆子、棗梆等;肘鼓子系統的五音戲、茂腔、柳腔、柳琴戲、燈腔等;由民間俗曲時調發展成戲曲劇種的王皮戲、呂劇、山東花鼓戲等大約30多個劇種。

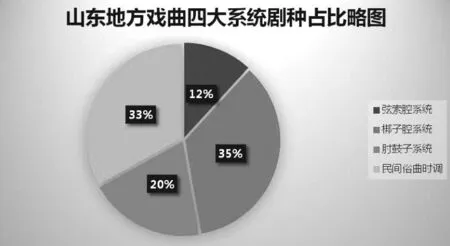

目前,每一個系統的劇種大多都是分布在魯中、魯西南地區,主要的區別在于每個系統的劇種數量上的差異。例如,弦索腔系中的劇種現存記錄較多的就只有三種,而梆子腔系的劇種數量因分布地域廣泛,在進入山東后各地方都形成了有當地特色的梆子戲,所以其劇種數量也較多。為此,以一個餅狀圖的形式,更清晰的表現出山東地方戲曲在數量上的差異。見圖1:

圖1

通過圖1,可以看到山東的地方戲曲中梆子腔系統的戲曲種類最多,其次就是民間俗曲時調發展成的戲曲,這倆個系統發展出的劇種相對弦索腔系統和肘鼓子系統來說是比較多的。弦索腔系統和肘鼓子系統發展出的劇種相對較少。造成這些差異的主要原因,與其分布的區域廣泛與否是有直接的影響的。流傳區域較多的,形成的劇種同樣在數量上較多。

二、弦索腔系統

弦索腔,由民間流傳的俗曲小令發展構成,多由管弦樂器來伴奏的,但由于流傳地域不同和在伴奏樂器上的區別,及受其流傳地域的人文生活和藝術的影響,形成了風格不同,表演形式多樣的戲曲劇種,柳子戲、大弦子戲、羅子戲是目前還流傳在山東地區的三大代表性劇種,下面就著重介紹這三個劇種。

(一)最具有代表性的就是號稱“東柳”的柳子戲,其中柳子戲的研究以何麗麗(2013)《柳子戲與山東戲曲腔系關系辨析》為代表,她提出柳子戲與弦索腔系關系最為親密的,不僅在伴奏樂器方面,在其他詞格、曲牌以及旋律部分都帶有弦索腔系鮮明的特點。柳子戲的伴奏樂器以三弦、笛子、笙為主,主要風格是“笛子的明亮悠長、笙的柔美細膩、三弦的清脆悅耳”。著名戲曲研究學者紀根垠先生認為:柳子戲中的代表劇目“十大思夫”就是在弦索清唱的基礎上,與《思春》、《小妹子》等盛行于乾隆年間以前的所謂“弦索調”、“時劇”等同時并存或為時更早一些的產物。柳子戲角色分配明確,劇本完整,表演形式不斷的完善,所以在當時的民間十分受百姓的追捧。

(二)與柳子戲同是弦索腔系代表劇種的大弦子戲也在何麗麗(2013)《柳子戲與山東戲曲腔系關系辨析》[11]一文中進行了論述,大弦子戲與柳子戲雖有不同,但從伴奏樂器,表演形式以及流傳區域上還是有很多共同之處。大弦子戲的伴奏樂器以三弦、錫笛、羅笛、大笛、竹笛為主,二胡、笙為輔。流傳區域為魯西南、豫東、冀南一帶,與柳子戲的流傳區域大致相同。清乾隆年間就有關于大弦子戲的記載,但在二十世紀六十年代后,山東省內大弦子戲專業表演團體已不存在,只是偶有菏澤地區百姓自組的業余劇團在春節進行演出活動。

(三)羅子戲是流行于魯西北與河北交界處一帶的弦索腔系統的另一代表劇種,是柳子戲、大弦子戲同屬于弦索腔系統的姊妹劇種。他雖有著悠久的歷史,但關于羅子戲的文章甚少,不過它的傳統劇目非常的豐富,其中《并州》《德州》劇目的取材都與德州的人文歷史有關,通過戲劇記錄了當時豐富的人文生活。

目前弦索腔系的三大劇種之間的聯系,以及互相之間的影響甚少,但他們所面臨的問題卻很相同,例如在以安嘯梅《山東戲曲生態現狀研究》[13]為代表的作者就提出像柳子戲和大弦子戲,在山東菏澤地區雖有劇團演出,但劇團成員的年齡結構老齡化嚴重,年輕演員匱乏,且政府財政扶持較少,多是自收自支,在這種壞境下弦索腔系劇的發展不容樂觀。

三、梆子腔系統

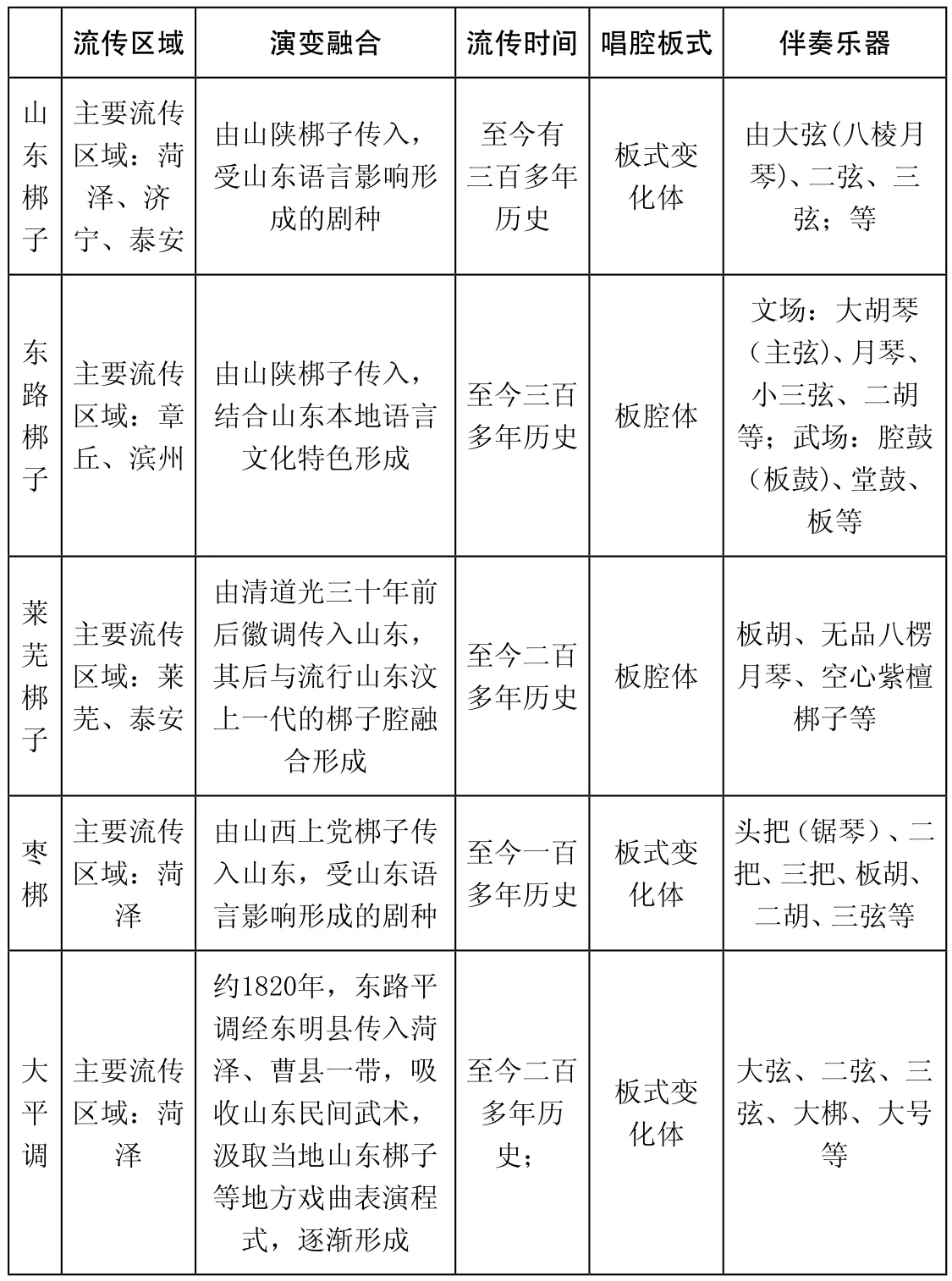

梆子腔是我國最古老的四大聲腔之一,起源于山陜一帶高亢、激越的民歌,而后在明清時期傳入山東境內,受山東語言及民間音樂的影響衍變為山東梆子、東路梆子、萊蕪梆子等劇種。由于梆子腔系的劇種較多,所以以表格的形式更直觀的展現出來。見表1

通過表1可以看出,梆子腔系的劇種是比較多,而且梆子腔流入山東以后其流行區域包括菏澤、濟寧、臨沂、棗莊、泰安、濟南、聊城、德州、萊蕪、濱州等10多個地區。具體特點為:1、梆子腔各劇種的流傳區域雖有不同,但大多集中在魯西南以及魯中地區。2、每一個劇種的演變融合大多都是在受到山東地區語言、地理、風俗及審美習慣不同,形成了含有山東地方特色的多種不同梆子腔戲劇種。3、在流傳的時間上,山東梆子、東路梆子屬于流入時間最久的,已經有了三百多年歷史;其次,萊蕪梆子、大平調也有二百多年歷史;棗梆是流傳時間最短的,但也已經有了一百多年歷史。從流傳時間上我們可以看出山東地方戲曲歷史悠久,在悠長的時間里不斷進化,才有了這些優秀的傳統文化。4、在唱腔板式上,梆子腔系的唱腔板式大多都是板腔體以及板式變化體,例如其中山東梆子,唱腔中的基本板式有【慢板】、【流水板】、【二八板】、【一鼓二鑼】等。5、伴奏樂器上,文場樂器大多以大弦、二弦、三弦,二胡等弦樂為主,在武場樂器上一般是以板鼓、堂鼓、梆子等打擊樂為主。通過這五個方面,可以看出梆子腔系的各劇種大致的異同之處,對于各劇種有深入的學習了解。

表1 山東省梆子腔系統表

四、肘鼓子系統

肘鼓子腔,是在民間流行的花鼓秧歌的基礎上,以“娘娘腔”為其主要腔調逐漸演化而成的戲曲聲腔。其中所包含的劇種有五音戲、柳琴戲、茂腔、東路肘鼓子、柳腔、燈腔等。筆者在其中選擇了最具代表的五音戲、茂腔進行介紹,這兩個劇種是肘鼓子系中最能體現其特色的劇種。而且現在面臨的問題也非常的相同,以下將一一展開介紹。

肘鼓子系統中五音戲是被研究和分析最多的劇種,在王曉家(2002)《山東地方戲曲“肘鼓子系統”的五音戲》一文中,作者就詳細的敘寫了五音戲作為“肘鼓子系統”中現存的主要戲曲劇種,從他的由來發展以及聲腔、劇目都一一作了介紹。五音戲作為“肘鼓子系統”中的主要聲腔,它的唱腔發展受曾在魯西南一帶流行的“姑娘腔”或“肘鼓子調”的影響,在山東濟南、章丘、淄博等地區逐步發展起來。五音戲的歷史大約已有二百多年的,它與“東路肘鼓子”和“北路肘鼓子”(又稱“燈腔”)地傳承時間大致相同。五音戲原先是一種無音樂伴奏的地方戲曲,在不斷的發展傳承當中逐步的增加了例如端鼓、柳葉琴等作為伴奏樂器,而隨著伴奏樂器的不同又不斷發展出了“本肘鼓”等小劇種。

另一個與五音戲有著較深淵源的有起源于山東省臨沂市、鄭城縣、棗莊市和江蘇省徐州市一帶的柳琴戲以及起源于膠東一帶的秧歌腔、柳腔、茂腔等都同樣有著深厚的肘鼓子腔系統的特色氣息。例如,在王曉家(2002)《山東地方戲曲“肘鼓子系統”的五音戲》[15]的文中就提到了,從海州經臨沂市、日照市一帶傳去的肘鼓子調,就被稱為“冒肘鼓”。后來,戲曲多是以文字記載,經過后人對曲調進行加工、整理、規范。茂腔名字的由來也因“冒”和“茂”音諧,取“茂盛”之意,以圖吉利,便寫作了“茂肘鼓”,最后干脆省略為“茂腔”了。茂腔與肘鼓子系統的柳琴戲、東路肘鼓子、燈腔、梆腔以及蘇北的淮海戲等,都與五音戲存在著或多或少的血緣關系。

對于目前肘鼓子系統的發展在以安嘯梅(2012)《山東戲曲生態現狀研究》[13]為代表的作者文中就以表格的形式描述了目前像柳腔和茂腔等戲曲劇種到每年的演出場次以及劇團演員年齡成分和傳承狀況,可以看得出來如今的肘鼓子系統的多個劇種面臨的問題都不一樣,并且各方面的差異非常的巨大,在這一方面我認為政府的扶持,以及戲曲的普及度都是非常重要的。

五、民間俗曲時調

民間俗曲時調是由一些民間歌舞小戲以及說唱音樂發展成戲曲的劇種,其中包含的劇種有呂劇、王皮戲、山東花鼓戲、四平調等。

在這一系統中具有代表性的戲種有“王皮戲”,又稱“王皮調”和“土獨劇”,是流行于山東省平陰縣、東阿縣、冠縣、肥城市、茌平縣等地的民間歌舞小戲,王皮戲雖然也屬地方戲曲的瑰寶,不過學術界對它的研究有待加強,這一點在查閱文章資料后就可發現,鮮有文章對它的內容、來源、聲腔表演各個方面有詳細的分析介紹。同樣對于王皮戲的音樂旋律、唱腔、配器、表演等音樂本身也同樣缺少系統挖掘及研究,對王皮戲的文化價值挖掘、以及傳承發展策略都急需我們更加深化、有體系地進行理論研究分析。以侯延爽(2016)《山東“王皮戲”傳承及發展思考》[8]為代表的文中提到了王皮戲的源頭的記載,一直到今天為止關于源頭的爭論也未停止,像山東省的平陰縣、東阿縣、肥城市都各自認為王皮戲是他們祖先的智慧結晶。他的代表劇目《十八大姐斗王皮》,先后被評為市級和省級非物質文化遺產,不過“王皮戲”現在面臨的最大問題就是它的發展傳承方面,其發展和傳承不容樂觀。

呂劇是通過民間說唱音樂發展形成的劇種,是非常有山東地方特色的代表性地方劇種,在山東流行極為普遍。在孔勇(2017)《呂劇音樂的形成和發展》[1]一文中對于呂劇的介紹頗為詳細,呂劇是在山東琴書的基礎上,以化妝揚琴的形式發展形成的。其發展歷史已有百年之久。呂劇的音樂特色源自于人們對于文化的理解,源于豐富的生活體驗,實現了一個由簡單到豐富的發展過程,逐漸形成了自己的音樂規范體系。呂劇醞釀于民間說唱藝術“山東琴書”,但它又吸取了其它民間戲曲的精華,在這一過程種不斷地豐富、完善,一躍成為山東省占據主導地位的代表性劇種。呂劇曲調并不多,但它的變化豐富,唱詞相對通俗,唱腔優美、樸實,且在民間有很深的群眾基礎。呂劇傳統劇目多取材于民間傳說故事,很好的反映下層人民的日常生活,但在表現的手法上大多數戲故事性強,情節細致,且充滿了人民的感情和生活氣息,所以人民群眾喜聞樂見。他的一些代表劇目:《李二嫂改嫁》、《姊妹易嫁》、《逼婚記》等。

六、結語

通過對山東地區戲曲的梳理,可以看出山東作為一個戲曲大省,其戲曲的種類繁多,且分類清晰,劇目數量巨大。在戲曲的發展脈絡中又了解了山東各地區不同的人文鄉土文化,也見識到了戲曲先輩的智慧,為山東優秀傳統文化做出的巨大貢獻。不過在多數的參考文獻中我們也不難看出生存環境對戲曲留存有著重要影響。社會環境的改變和百姓生活方式的改變,為戲曲帶來越來越嚴重的生存危機,一步步的擠壓著地方戲曲的生存空間。

對于地方戲曲的現狀我有以下幾點建議:加強有深度的持續性研究,對于從事音樂創作、音樂理論分析、音樂表演的音樂學者和表演藝術家多加支持和鼓勵,讓他們在有強大后盾支撐的情況下投身到山東地方戲曲的研究中來,提供更多研究成果推廣的平臺,有效的引導級別高的報刊、雜志發表他們的成果以及文章,并多為地方戲曲演出提供實踐舞臺、政府也應借鑒對其他文化遺產保護的經驗,形成有利于保護戲曲及發展的機制。政府成立專門的地方戲曲保護區,再通過政府部門的影響力引入投資保護戲曲文化的獨特性,提供更多利于戲曲發展的生存環境。山東戲曲是通過戲曲先輩們的不斷努力和專研才發展到今天,但受到流行音樂等其他樂種的沖擊,其生存空間一步步被擠壓,致使很多劇種頻臨滅絕。建立健全有效的機制防止這些優秀的傳統文化的消失勢在必行,應在獨特的地方音樂風格基礎上,形成既個性鮮明傳統又時尚新穎的地方戲曲劇種音樂風格,使百姓重新喜愛并熱愛優秀傳統文化的精髓---山東地方戲曲。

[1]孔勇.呂劇音樂的形成和發展[J].戲劇之家,2017,16:42-43.

[2]侯延爽.李白“詩與樂”研究:存在的問題及突破的路徑[J].音樂探索,2017,01:59-62.

[3]魏麗娟.從“山東琴書”到“呂劇”[J].當代音樂,2016,23:62-64.

[4]安嘯梅.梆子腔系音樂創新的思考-以山東梆子腔系音樂為例[J].大舞臺,2016,Z1:25-27.

[5]劉曉靜.山東地方戲曲“五音戲”傳承發展要梳[J].齊魯藝苑,2016,05:4-7.

[6]高原.梆子腔在山東流布發展現狀及啟示-以山東梆子為例[J].大舞臺,2016,08:29-30.

[7]張國棟.柳子戲之“十大思夫”[J].人文天下,2016,06:23-24.

[8]侯延爽.山東“王皮戲”傳承及發展思考[J].東岳論叢,2016,37,02:142-146.

[9]安葵.山東梆子,在創造中傳承發展[J].中國戲劇,2014,11:17-19.

[10]高志娟.山東梆子概況[J].中國戲劇,2014,11:24-25.

[11]何麗麗.柳子戲與山東戲曲腔系關系辨析[J].戲曲藝術,2013,03:105-110.

[12]林慶楠.山東柳子戲的劇種特色探析[J].戲劇文學,2013,04:116-120.

[13]安嘯梅.山東戲曲生態現狀研究[J].戲劇叢刊,2012,01:30-32.

[14]秦文貞.山東地方戲曲起源與發展[J].濰坊學院學報,2008,01:33-35.

[15]王曉家.山東地方戲曲“肘鼓子系統”的五音戲[J].戲曲研究,2002,03:175-194.