雞的智商遠超你的想象

傳說中:即便在鳥的家族里,雞也是呆頭呆腦的那一類,它們只是一群行走的肉類工廠,唯一的本領是下蛋。

事實上:這種世界上最為常見的鳥類實際上非常聰明,甚至有可能會關心同類的福祉, 這可能會給養雞產業帶來一道難解的道德難題。

關于雞,有很多你想象不到的事實。作為世界上數量最大的脊椎動物之一,雞在全球的總存欄量高達190億只。但是大多數人和雞不會有太多接觸,甚至完全沒有接觸,至少對于活雞是如此。

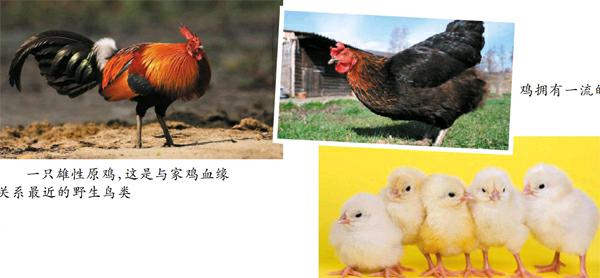

由此,人們對雞產生了某些奇怪的思維定式。某些研究表明,很多人甚至不認為雞是一種鳥類。實際上,雞是一種有代表性的雞形目動物,雞形目動物同時還有火雞、山鶉和雉雞。

雞看起來不像猴子和類人猿等“高等”動物一樣具備復雜的心理特征,因此人們普遍認為雞的智商不高。流行文化中的某些元素則進一步強化了這一印象,同時也產生了降低人們食用雞蛋或雞肉時心理壓力的效果。

雞其實根本不是一種愚笨的動物

雞會數數,具備一定程度的自我意識,甚至會互相算計。事實上,雞是一種非常聰明的動物,即便和雞接觸很短時間也足以改變長期形成的錯誤印象。在 2015年發表的一項研究中,里賽爾·奧杜威和蘇珊·哈澤爾在澳大利亞阿德萊德大學開設了一門本科生課程。為了學習心理學和認知科學,學生們開展了一系列實驗,其中包括對雞進行訓練。

課程開始前,要求學生填寫調查問卷。大多數學生都說他們之前很少接觸雞。他們認為,雞只是一種簡單生物,不會有厭煩、懊惱或快樂這些復雜的情緒反應。

.然而,僅僅對雞進行訓練兩小時后,大多數學生就已經相信,雞絕對具備對上述三種情緒狀態的感知能力。

“雞比我想象中要聰明得多,”一名學生在跟蹤問卷中寫道。另一位學生則認為:“我從不知道雞是如此聰明的動物,它們學習知識的速度非常快。”

作為這項尚未公開發布的研究的后續,奧杜威組織了養雞行業的工人進行了同樣的實驗,結論相同。"兩個完全不同的社會群體對雞表現了相似的態度,實驗之后的態度轉變過程也頗為類似,"她說。

她目前正在研究這種體驗是否將影響人類的飲食習慣-例如,人們是否更傾向于食用以更人道的方式飼養的雞。

2017年1月,猶他州卡納布金梅拉動物宣傳中心的盧瑞·馬里諾發布了一系列關于家雞認知研究科研成果的回顧和評估,奧杜威的研究成果只是其中之一。

“這篇論文是農場動物庇護組織和金梅拉動物宣傳中心聯合發起的‘某人項目的一部分,”馬里諾說。“項目的目標在于向公眾提供與畜禽有關的科學數據。”

馬里諾稱,科學證據證實,家雞絕非大多數人認為的那樣混沌無知、智商低下。

例如,意大利帕多瓦大學的羅薩·盧佳尼及其同事在過去10年間發表了一系列論文。他們通過對新出殼的雛雞進行研究發現,雞不僅能夠數數,甚至還能進行某些基礎性算法。

雛雞出殼后,雞籠里就擺著5只健達奇趣蛋。幾天以后,實驗者當著雛雞的面拿走全部五只奇趣蛋,然后把其中三只藏在一個屏風后,其余二只藏在第二個屏風后。大多數雛雞都奔向藏有最多奇趣蛋的屏風。

后續實驗測試了雛雞的記憶力以及做加減法的能力。實驗者將奇趣蛋藏在屏風后,當著雛雞的面在兩個屏風之間不斷轉移奇趣蛋。雛雞好像能一直清楚每個屏風后的奇趣蛋數量,然后奔向藏有最多奇趣蛋的屏風。

即便剛出生不久缺乏生活經驗,雞也擁有強大的數字計算能力,盧佳尼說。

她認為,這種能力在更高等的動物當中更加常見,而雞明顯也具備這種能力。“這種能力能夠幫助動物適應自然環境,例如前往具有更多食物的地方,或者找尋最大數量的同類尋求保護,”她說。

雞還能做“意識時間旅行”即想象未來的能力——從而獲得更多食物。當時就職于英國布里斯托爾大學的賽奧博汗·阿比耶辛赫于2005年所做的一項研究證實了這一點。

阿比耶辛赫設置了一個試驗機制:雞面前有兩把鑰匙,啄第一把鑰匙在二秒延遲后會有簡短的獲得食物的機會。啄第二把鑰匙則會在六秒延遲后有更長的獲得食物的機會。

大多數雞都選擇啄第二把鑰匙:盡管等待時間更長,但卻能夠獲得更多食物。換句話說,雞具有自我控制能力,某些生物學家認為,自我控制意味著某種程度的自我意識。

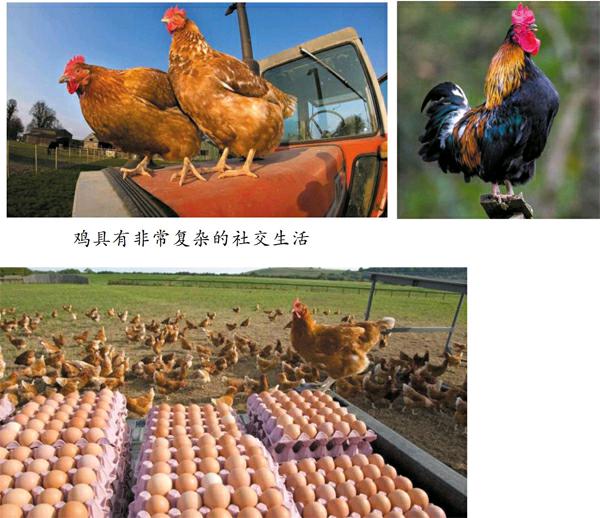

雞具有復雜的社交行為

有研究證實,鳥類能夠預感到同類的命運,并且對這種預感加以利用。

如果一只正在覓食的公雞發現了可口的食物,就會對身旁的母雞跳起舞來,同時發出誘食信號,以吸引母雞的注意。

然而,如果地位較低的公雞也做出常規的跳舞/呼叫組合動作,就有可能遭到高地位公雞的攻擊。因此,如果高地位公雞就在附近,低地位公雞往往會在保持沉默的同時跳出獨特的舞蹈,從而在不被高地位公雞注意的情況下吸引母雞的關注。

與此同時,某些公雞會在沒有發現食物的情況下也發出誘食叫聲以欺騙母雞。而母雞則能很快識別出是哪些公雞經常耍這些把戲。

有證據表明,雞對于同類具有基本的同理心。

在過去六年,英國布里斯托爾大學的喬安娜·埃德加開展了一系列研究。研究目的在于測試母雞在其雛雞被噴氣時的反應-實驗者之前對母雞進行了類似的噴氣行動,母雞被噴氣時的感覺很不舒服。

當對雛雞噴氣時,母雞的心跳加速,呼叫雛雞的頻率也隨之提高。然而,當對雛雞旁邊的位置噴氣,并沒有影響到雛雞時,母雞則不會有如此反應。

2013年發布的一篇論文稱,母雞學會了將一個彩色盒子與噴氣裝置關聯起來,另一個彩色盒子則與安全關聯-無噴氣。當雛雞被置于“危險”的盒子里時,即便這時沒有對雛雞噴氣,母雞也表現出擔憂的神態。

這表明,母雞可以通過自我知識意識到雛雞面臨的潛在危險,而不是簡單地對雛雞正在遭受的危險做出反應。

相關研究仍在繼續,埃德加說:“我們還不能確定當雛雞面臨危險時,母雞的行為和生理反應到底是一種情緒反應,還是僅僅是一種受激反應或興趣”。

如果真的證實雞會在同類遭遇不幸時產生同情的話,就會給養雞產業的飼養流程提出嚴峻的問題。

“在很多情況下,圈養動物都會通過視覺、聽覺和嗅覺感知到其同類正在遭受痛苦和折磨,”埃德加說。“必須判定在這種情況下,圈養動物的福利水平是否遭到了損害。”

馬里諾也認為有必要認真思考這些問題。“人們認為雞沒有自我意識、智力低下的原因只不過是因為它們是人類的食物。”她說。

讓人們大跌眼鏡的一個事實是,雞的認知能力超出了大多數人的想象。但是這是否會改變消費者在肉類柜臺前的購物習慣?目前尚無定論。

(摘自英國廣播公司新聞網)(編輯/華生)