視點:造船行業的產能過剩

譚松:淘汰、提效和創新是化解產能的“三板斧”

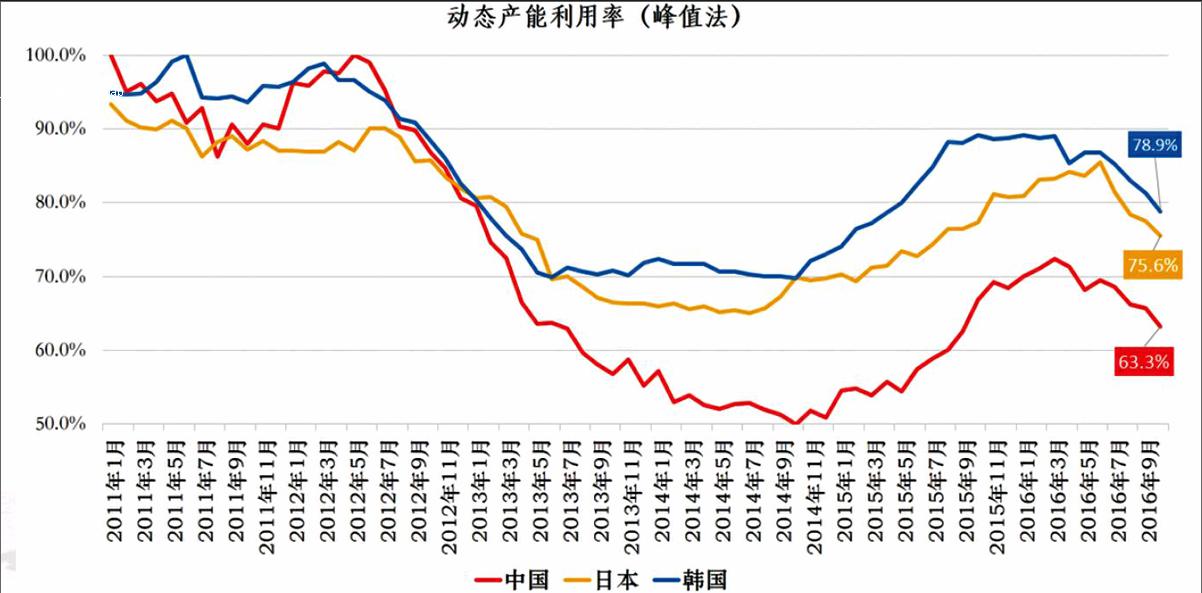

縱觀我國造船產能過剩,其呈現的三大特點非常明顯:一是全球性。中日韓等主要造船國目前產能均過剩,均陷入不同程度的困境。這是因為航運、造船雙過剩決定了市場博弈的主基調,低迷運價和年輕船齡結構制約著新船訂造的節奏,低迷油價使海工運營市場接近窒息,海工裝備需求進入深度低迷階段。目前,中日韓三國造船產能利用率分別為63.3%、75.6%、78.9%(近年造船產能利用率見下圖)。二是周期性。船舶市場已多次重復“繁榮、衰退、蕭條、復蘇”周期。2008年金融危機爆發后,隨著手持訂單陸續消耗,造船產能利用率持續下降,目前我國船舶工業正處于蕭條階段。三是結構性,即低端過剩高端不足。從產品維度看,散貨船、普通中小型油船、中小型集裝箱船等均屬低端產能,LNG船、LPG船、大型集裝箱船、大型油船、特殊功能船舶為中高端產能;從船型優化看,即使同一種船型,由于船廠生產能力、設計能力不同也會造成船舶效率、性能高低不同,如日本很多散貨船就屬中高端產能。我國承接船舶訂單以散貨船為主,中小型集裝箱船占比大,承接LNG船和LPG船等液化氣船較少,在市場競爭中處于不利位置。

有數據表明,韓國船廠生產效率是日本船廠的84%,而我國船廠僅為其17%。船舶工業應當避免對無效率企業的過分援助,允許企業退出造船業,并積極尋找轉型之路。首先,要提升生產效率,推動智能制造不可少;其次,去低端產能并轉型升級,杜絕哪里熱往哪鉆的“迎合市場”做法;第三,技術創新要樹立崇尚實業、工匠精神的價值觀及市場觀念相結合。全球造船產能在2011年達到高峰時為6360萬載重噸,預計到2020年將降至3982萬載重噸。隨著船市低迷和虧損倒閉潮繼續,船廠被動去產能仍將延續。此外,船舶行業中的央企、國企也會大范圍進行主動去產能。由此可見,造船業集中度提升不可避免,我國未來船企數量降至25家左右完全有可能。

彭永桂:解鈴還須系鈴人

據工信部預計,“十三五”期間全球新船年均需求量只有8000萬至9000萬載重噸,僅中國就可滿足全球絕大部分需求。化解造船過剩產能可說是解鈴還須系鈴人。

首先,我國造船產能主要表現依然是“低端造船產能過剩”,如在常規散貨船領域里,許多船企幾乎是“造一艘、虧一艘”,但為了生存,依然還在這條不歸路上堅持。對于這一類企業,政府主管部門必須下定決心壯士斷臂,或將其清理出局,或鼓勵由有創新能力的船企進行兼并盤活。其次,要鼓勵轉型升級,促進行業持續健康發展。廣船國際憑借60多年的造船經驗和技術積累,在轉型升級方面走在了行業前列。2016年,公司先后交付了高技術、高附加值的極地重載甲板運輸船、全國最大噸級半潛船“新光華”號等,并在造高端豪華客滾船、極地凝析油輪、具有一流性能的系列化學品/成品油輪。對于這類具備創新能力的骨干企業,政府主管部門應該加大扶持力度,在融資、科研支持等領域“開綠燈”,推動船廠“制造”向“創造”轉型升級。再次,要大力發展新產業,實現適度多元發展。從歷史發展規律看,發展新產業是世界主要造船企業實現持續發展的必由之路;從企業現實需求看,發展新產業是有效應對當前挑戰、實現健康發展的重要途徑。面對全球船舶與海洋工程市場極度低迷,船企必須加快轉變發展方式,以供給側結構性改革為主線,大力發展新產業,增加有效供給,形成新的經濟增長點,實現持續增長。此外,要以創新為主要驅動力,大力拓展以高新技術、新業態、高端服務為代表的新產業,掌握核心關鍵技術,增強自主發展能力,打造全面發展和國際競爭新優勢,實現持續健康發展。對此,廣船國際全資子公司泛廣發展有限公司就是一個典范。它承建的澳門“沐梵世”(夢幻城)酒店鋼結構項目在建筑鋼結構市場上成為了一個響亮品牌。

《廣東造船》:去產能應體現市場化的優勝劣汰

中國造船產能“低端過剩高端不足”的現狀早為業內共識,而長期低迷船市更使中國造船業雪上加霜。為此,我國造船業在未來很長一段時間內都會繞不開“去產能”這個話題。要真正化掉多余的落后產能,拉動先進產能并最終形成合理產能結構,我們就必須厘清問題產生原因并從中吸取教訓,而不是“擠膿瘡”的短視救治。我國今天造船產能巨大且落后居多,與其說是船市旺盛時各類企業和投資者面對有利可圖扎堆低端造船,不如說2008年“四萬億投資”有更深層影響。因為要保證經濟增長率,“四萬億放水”打破了優勝劣汰和自我升級的規律,保住了本該倒閉的船廠和本該淘汰的技術,殊不知這樣的結果不僅加劇低端產能嚴重過剩,而且使低端技術泛濫,高尖新技術尤其是核心技術得不到更好發展推動,造成低端產品充斥而大打價格戰。這非常不利于產業的長期發展。

我國現代造船業雖然起步較晚,且初期主要針對低準入門檻市場,但經過十多年發展,勞動密集型向技術密集型發展是大勢所趨,所以造船業的去產能并非簡單的表層化解、轉移,更重要的是觀念更新和技術提升,讓船廠置身市場大潮中實現主動淘汰或升華。對此,不管是國企還是民企,只要是落后或不具潛力的,國家都不要有慈母般的溺愛援助,應讓不堪大浪沖刷的船廠逝去。但這不是說撒手不管,對于有優勢有競爭力的企業或產品則應從資金、政策和科研等方面大力支持,包括大船企兼并小企業,把資源整合整大,以提高資源效率,使企業有更多精力和實力去做研發,參與和增強國際競爭。如果這種氛圍和機制確立了,產品附加值、技術含量、綜合實力和生產效率就會真正成為企業生存決定權。也只有這樣,低端的造船產能才會從根本上失去依賴土壤,先進技術和核心技術才會更多出現,中高端產能才會破繭而出,最終推動整個產業的健康良好發展,促進我國向造船強國華麗轉身。