追尋班彪“北征”的足跡

劉治立

隨著“一帶一路”戰略構想的提出和實施,絲綢之路文化研究日益引起重視。但在研究過程中,茹河古道的地位和作用卻沒有得到足夠的重視,這無疑會使絲綢之路研究出現斷檔缺環的現象。為了全面了解茹河古道的經行狀況,2016年4月17日,來自陜西、甘肅、寧夏三省區的十幾位學者組成考察組,根據班彪《北征賦》所記述的行程及見聞,重走“北征”路,查看沿途邊塞和城池,分析茹河道在漢唐軍事、經濟、文化發展中的重要作用,感受古道、古城、故塞的魅力,判定茹河道在絲綢之路中的特殊地位。

釋余馬于彭陽

根據《史記·匈奴列傳》的記載,公元前166年,“匈奴單于十四萬騎入朝那、蕭關,殺北地都尉卬,虜人民畜產甚多,遂至彭陽。使奇兵入燒回中宮,候騎至雍甘泉”。“朝那”為秦漢縣名,在今寧夏彭陽縣西古城鎮;“蕭關”在今寧夏彭陽縣境;匈奴軍隊所至的“彭陽”為秦漢彭陽縣,在今甘肅鎮原縣太平鎮上城行政村東山自然村,古城址至今猶存;“回中宮”在今甘肅華亭和陜西隴縣之間;“雍甘泉”,即雍(今陜西鳳翔)和甘泉宮(在今陜西淳化)。匈奴軍隊這次入掠,打敗北地都尉于蕭關,進至彭陽(今鎮原縣東彭陽故城),并派騎兵入燒回中宮,深入到雍和甘泉,距長安僅200里。公元前121年,霍去病出北地進攻匈奴,走的就是這條道。公元25年,23歲的班彪面對長安政局的顛覆,“遂奮袂以北征兮,超絕跡而遠游”,走的是這條道。公元168年二月,段颎進攻羌人起義一直打到逢義山,走的也是這條道路。公元787年十月,吐蕃軍隊侵擾,順茹河而下,火燒豐義城,也走的是這條道。匈奴軍隊行走時,正值寒冬,鐵馬冰河成了主要的景象。班彪“北征”是在十一月,賦中涉及到南飛的大雁和山頂的積雪。段颎行軍時,已是初春,沿途景色當與我們途中所見近似。吐蕃軍隊進攻豐義城時,也是冬季。

蕭統《文選》“紀行”一門首選的就是班彪的《北征賦》。清朝陳元龍《歷代賦匯》亦列其為紀行賦第一篇,可見歷來人們將之作為行記的典范。班彪所走的路線在《北征賦》中有具體的記載,由于地形的復雜和古今地理建置的變化,過今陜西旬邑和彬縣以后進入甘肅隴東的行跡有一段很模糊,如赤須長坂、義渠國都、泥陽等,都存在許多爭議。但隨后沿著茹河河谷西行路線就很清楚了。

茹河是蒲河的重要支流,發源于寧夏固原市原州區寨科村,流經寧夏彭陽縣城及甘肅鎮原縣城,在北石窟寺門前匯入蒲河。茹河又名彭陽川,茹河河谷在歷史上是關中北出塞外的重要通道。從匈奴南下兵臨彭陽,到班彪北征至高平,再到東漢時進軍逢義山擊潰先零羌,再到吐蕃摧毀豐義城,無數激越悲壯的歷史活劇在這條古道上上演。

上午9點鐘,考察組在甘肅慶陽北石窟寺門前越過蒲河大橋,正式踏上茹河道。茹河河谷平坦寬闊,起伏較少,便于大軍行動,漢代茹河的水流量比現在更加充沛,可供兵馬飲用,這是老上單于選定此道進攻漢朝的重要原因。我們與老上單于匈奴大軍及唐朝時期吐蕃軍隊相向而行,與班彪及段颎走的方向則完全一致。走在古道上,遙想匈奴鐵騎、東漢軍隊、吐蕃猛士曾經在這里馳騁,耳旁仿佛響起了令人震撼的戰馬長嘶、戰車轔轔、金戈齊鳴。

班彪寫道:“釋余馬于彭陽兮,且弭節而自思。日晻晻其將暮兮,睹牛羊之下來。”班彪到達彭陽的時間是傍晚,他信馬由韁地行進,又停車暗自思量,能夠看到成群的牛羊從山坡上下來。也就在班彪到此地的191年前,匈奴大軍到達彭陽,由于蕭關已被攻破,北地都尉孫卬被殺,漢軍士氣受挫,沿途再沒有大的阻擊,彭陽的失陷順理成章,似乎并無大的激戰,因此史書記載匈奴軍隊“至彭陽”,老上單于派遣騎兵火燒了回中宮,候騎則越過彭陽到達雍甘泉。在班彪過此的762年后,貞元三年(787)十月甲申,吐蕃軍隊在此與唐軍激戰,唐朝經過“安史之亂”后國力衰退,無力抵擋吐蕃的強悍進攻,豐義城遭到嚴重破壞,唐朝豐義縣即漢代的彭陽縣。

彭陽縣這座千年古城歷經劫難,卻依然傲立于茹河畔,直到宋朝還作為縣城,元朝時期并入鎮原州。鎮原縣境內原本還設有彭陽鄉,可是在本世紀初鄉鎮機構撤并的過程中被撤銷,竟連一個彭陽村名也未留下。取消沿用了2000多年的地名,實際上是丟棄了一張亮麗的歷史文化名片,這對古城的保護以及提高古城的知名度很不利。

越安定以容與

汽車穿過秦漢彭陽古城和石空寺石窟,過橋到達茹河北岸,進入鎮原縣城。我們參觀了鎮原縣博物館,觀賞了一批寶貴的文物。班彪在鎮原縣城一帶是否駐足?他在走過彭陽縣后稱“越安定以容與”,“容與”意為徘徊猶疑,可見經過安定時,班彪的心態并不輕松。有學者根據這種行程順序的記載,以及《元和郡縣圖志》中“臨涇縣,縣界兼有漢安武、安定、臨涇、撫夷四縣之地”的記載,認為“西漢時在茹河川今鎮原縣境內只有兩座古城,即彭陽縣與安定縣。證明西漢安定縣不在今涇川境,而在今鎮原縣的茹河川附近,也證明臨涇不在茹河川”。也有學者進一步提出,鎮原縣城東南祁家川秦漢后河遺址是漢代安定縣所在,這里曾經出土著名的“秦始皇二十六年銅詔版”可作佐證。

這種觀點目前響應者甚微,證據顯然還是不足。也有人認為,《北征賦》中的“安定”是安定郡而不是安定縣,走過彭陽后離安定郡治所高平更近了。這種說法也顯得牽強。我們大致可認為,鎮原中部地區曾經屬于安定縣,至于縣城所在,只能存疑待考了。

從班彪的行程路線看,應該經過今鎮原縣城。《北征賦》中沒有出現臨涇縣,是因為當時的臨涇在鎮原南部的洪河川,不在今縣城。唐代宗廣德元年(763),原州(治今固原市原州區)為吐蕃所占,唐朝在靈臺設立行原州,后移至平涼。唐德宗貞元年間(785~804),郝玭率領百騎沿著茹河巡查捕野之后,向馬璘建議修筑城池,馬璘對此不夠重視,此議被擱置。唐憲宗元和三年(808)正月,涇原節度使段祐將這一主張上報朝廷,朝廷同意在此修臨涇城,并很快付諸實施。十二月,移置行原州于臨涇。這才有了唐朝至今的臨涇,也才有了唐朝后期和宋金時期的原州。

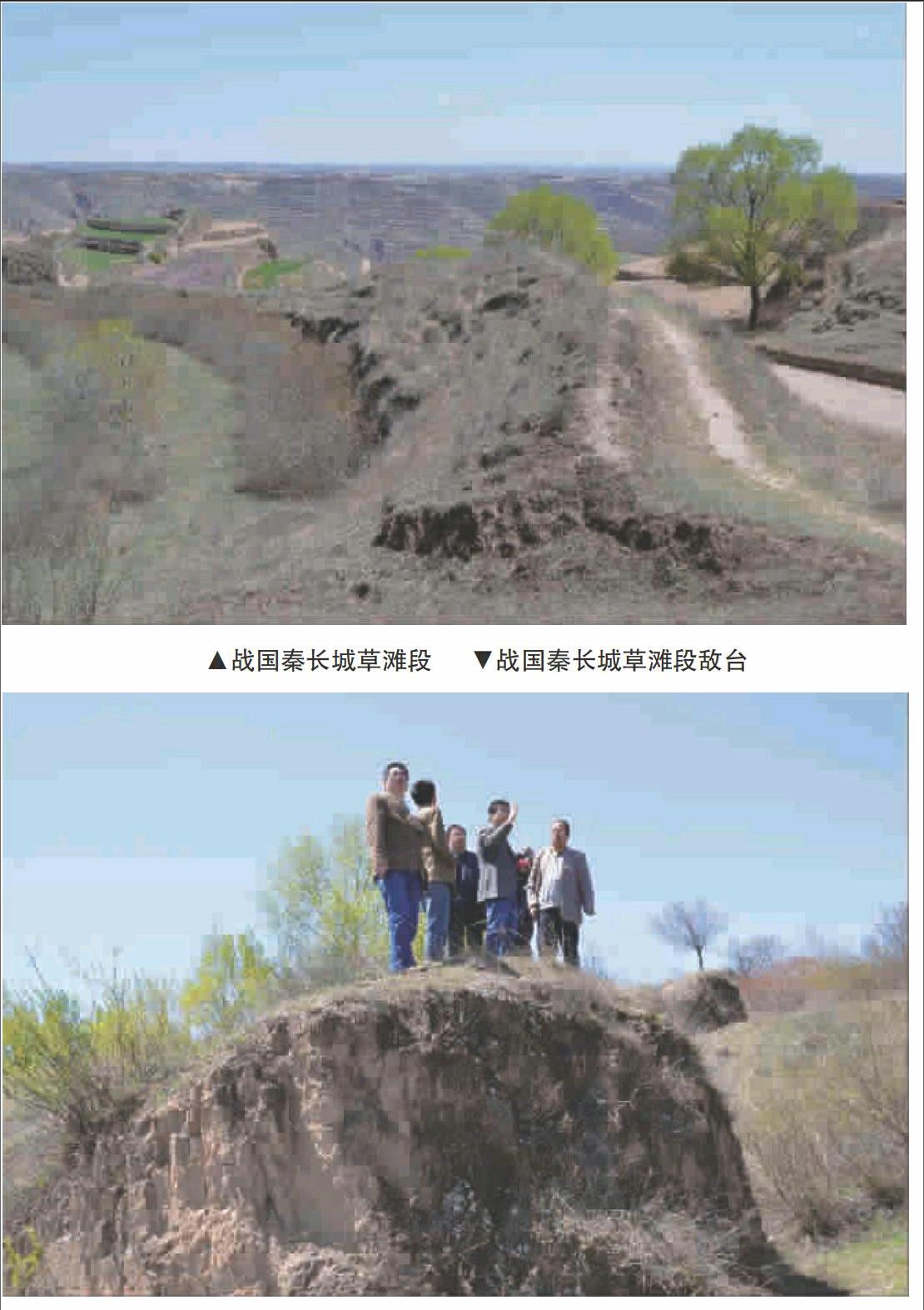

遵長城之漫漫