提補水價對華北地下水超采區農戶生計的影響研究

陸秋臻,劉 靜

(中國農業科學院農業經濟與發展研究所,北京100081)

0 引 言

我國是一個水資源極度短缺的國家,雖然總量豐富,達2.8萬億m3,位居世界第6位(水資源公報,2013年)[1],但人均水資源擁有量僅不足2 000 m3,為世界人均水平的1/4,是世界上人均水資源最為貧瘠的國家之一。水資源短缺問題在我國華北平原尤為突出。作為我國農業主產區之一,華北平原擁有全國35%的人口和39%的耕地,但水資源量只有全國的8%,人均水資源量不足全國平均水平的1/6,已低于聯合國規定的500 m3極端稀缺水平(尉永平等,2007年)[2]。

長期以來,農業灌溉是第一用水大戶,灌溉用水占總用水量的70%,同時,隨著經濟社會的發展,二、三產業用水量的增長極大程度的擠占了農業用水的空間,加之華北平原常年干旱少雨,傳統的地表水灌溉已無法滿足日益增長的農業灌溉需求。從20世紀80年代開始,地下水灌溉逐漸成為華北地區農業生產最主要的灌溉方式,井灌面積比例已從50年代的5%增長到21世紀初的68%(王金霞等,2007年)[3]。然而,長期對地下水資源的過度開采已使遼闊的華北平原成為世界上最大的漏斗區,而地下水埋深仍以每年2 m左右的速度下降,地下水降落漏斗面積不斷擴大,帶來了地面下沉、海水倒灌、水質變硬、生態破壞等一系列的嚴重后果,長此以往,必會阻礙社會經濟的發展,破解地下水超采難題刻不容緩。

國內外許多學者認為,現行水價過低是導致目前水資源過度利用問題的最主要因素,提高水價可以通過價格杠桿的作用有效提高農戶用水效率,給予農戶節水激勵,緩解目前水資源短缺的現狀(Johnson et al., 2001年;劉靜,2012年;王曉君等,2013年)[4-6]。然而也有學者擔心提高水價會加重農戶負擔,會受到農戶的抵觸,因此可能存在政治上的風險(Perry,2001年;Ray,2002年;Chen et al.2014年)[7-9]。有研究結果顯示當水價很低時水資源是缺乏彈性的,提高水價不會引起用水量的減少,只會引起農戶收入的減少,只有當水價高于某一限定價格時,提高水價才能使用水量減少,但此時已造成農戶收入和產量大幅減少(Moore et al.,1994; Schaible, 1997; Varela- Ortega et al., 1998年)[10-12]。故廖永松(2009年)和劉瑩(2014年)的研究表明在提高水價的同時,政府應適當補貼農戶,以確保糧食生產穩定和農戶灌溉權益不受侵害[13-14]。

可以說,目前國內外學者針對水價政策的爭論主要集中于效率和公平的問題,能否權衡效率和公平的關系是水價政策能否順利推行的關鍵。

河北省衡水市桃城區于2005年8月首創了“一提一補”水價政策,并且在農業用水管理使用了該制度。現有文獻鮮有對該政策的績效評價,且僅有的文獻中大部分是從節水的角度通過定性分析認為這種制度充分的利用了價格杠桿,提高了用水效率,“節獎超罰”的舉措也充分調動了農戶自主節水的積極性(孫梅英等,2009年;常寶軍,2008年;常寶軍,劉毓香,2010年)[15-17]。幾乎沒有文獻利用農戶調研數據實證研究該政策對農戶生計的影響。Chen et al.(2014年)最先從經濟學角度建立了理論模型研究了該項制度的實施效果,將“一提一補”制度與其他地區的節水政策做了比較,結果證明“一提一補”政策不僅能夠提高用水效率,而且能夠改善農戶的福利狀況,具有明顯的優越性[9]。本文期望能夠利用農戶調研數據,從農戶生計的視角出發評價“一提一補”水價政策,主要考察制度對作物產量和農戶收入的影響。一方面,華北平原是我國的糧食主產區,承擔了全國小麥產量的56%和玉米產量的27%,其在我國糧食安全戰略中的地位不言而喻,灌溉費用在農戶生產成本中占到了很大的比例,如果提高水價,可能會影響糧食生產;另一方面,目前經濟的當務之急依然是促進農民增收,縮小城鄉貧富差距,減少貧困人口。種糧收入在農戶家庭收入中占到很大的比例,如果灌溉水價的提高影響了糧食生產,農戶收入可能也會因此受到影響。所以,本文運用桃城區農戶數據,利用倍差法(Difference in Difference,簡稱DID)進行實證分析,探討“一提一補”水價政策是否會影響農戶收入和生產穩定。

1 地理環境及項目實施狀況

1.1 地理環境

華北平原是我國第二大平原,是我國東部大平原的重要組成部分。北抵燕山南麓,南達大別山北側,西倚太行山—伏牛山,東臨渤海和黃海,行政區范圍跨越京、津、冀、魯、豫、皖、蘇等七個省市,面積30萬平方公里,擁有全國35%的人口和39%的耕地,是我國的重要農業主產區。

桃城區位于衡水市的中心,河北省的東南部,地處海河流域子牙河水系,面積約為591 km2,轄4街道、2鎮、4個鄉,人口約為46.89萬,其中農業人口16.17萬,占總人口數的34.5%。桃城區屬大陸季風氣候區,為溫暖半干旱型,多年平均降水量為496.4 mm。桃城區是華北平原最缺水的地區之一,人均水資源量僅有22.06 m3,由于降雨不足和地表水的匱乏,該地區多年來一直靠超量開采深層地下水來保證經濟社會快速發展,59.3%的灌溉用水是利用深層地下水,每年需超采約7.8 億m3深層地下水,地下水位以每年2.3 m的速度迅速下降,成為冀州、棗強、衡水地下深層淡水沉降漏斗中心,目前漏斗中心水位最大埋深己達105 m,帶來了嚴重的環境問題,嚴重制約了社會經濟發展。

1.2 項目實施狀況

2004年6月桃城區被確定為河北省節水型社會建設試點之后,開始了各項節水工作的探索和實踐,先后實施了固定總量+微調、浮動總量、浮動定額等節水制度。在學習總結以往和其他地區節水制度實施經驗的基礎上,桃城區于2005年8月首創了“一提一補”節水制度。“一提一補”就是采用“提價+補貼”的管理方式,“一提”是指提高灌溉用水(或用電)的單位收費,“一補”即政府給予一定補貼,然后按耕地面積與農戶進行核算,高于平均用水水平的農戶受罰,低于平均用水水平的農戶受獎。到2010年,全區已經發展了試點52個,推廣方法也從最初的按村推廣發展為以鄉鎮整體推廣(常寶軍,劉毓香,2010年)[16]。

在具體實施過程中,把單位灌溉的電價(或水價)統一提高,這些多收的電費(或水費)和政府給予的財政補貼一起統一作為節水基金,由村民成立的用水者協會負責保管。在年終的時候按公示的承包地面積平均值返還給農戶,如果農戶用電(或用水量)高于返還的節水基金則低于自己分攤的額度,即等于變相受罰;如果農戶用水(或用電量)低于全村的平均值,回補的節水基金會則高于自己分攤的額度,即等于變相受獎。這個過程體現了“用水少受獎、用水多受罰”的節獎超罰激勵理念(孫梅英等,2009年)[14]。

2 研究方法和數據來源

2.1 研究方法

本文采用倍差法分析“一提一補”政策實施前后作物產量和農戶收入的變化。在社會科學領域,倍差法常被用來評估一項政策或項目給作用對象帶來的凈影響。其基本思路是分析和比較兩組受體,其中一組是“一提一補”實施組(treatment group);另一組非政策試點村作為對照組(control group),要求兩組在沒有政策干預時具有相近的發展趨勢及相似的特征,分別計算兩組的某一指標(作物產量和農戶收入)在政策干預前后的結果變化,得到兩個差值,再計算這兩個差值的差值,求得最終的DID值,代表“一提一補”實施的凈影響。

在模型中,“一提一補”的凈影響可以通過交互項的系數來反映,考慮一個簡單的DID模型:

Y=β0+β1D1+β2D2+β3D1·D2+ε

(1)

式中:D1是時間虛擬變量,D1=0表示政策實施前,D1=1表示政策實施后;D2村虛擬變量,D2=0表示對照組,D2=1表示實驗組。

對照組在政策實施前后的情形分別是:

(2)

可見,“一提一補”實施前后對照組的平均變動量為:

dif1=(β1+β0)-β0=β1

(3)

同理,實驗組在政策實施前后的情形分別為:

(4)

可見,“一提一補”制度實施前后實驗組的平均變動量為:

dif2=(β1+β0+β2+β3)-(β0+β2)=

β1+β3

(5)

故DID值為:

dif=dif2-dif1=(β1+β3)-β1=β3

(4)

即交互項系數β3可以代表“一提一補”制度對作物產量和農戶收入的凈影響。

本文采用倍差法分析較為有利的實驗環境在于:第一,“一提一補”制度只在桃城區部分村試點,這樣就能保證在沒有政策干預的條件下試驗組和對照組之間的特征相似;第二,村與村之間是互相獨立的,即在“一提一補”實施過程中,村與村之間不存在溢出效應。

2.2 數據來源

本文采用的數據均為課題組于2015年8月3日-8月12日對桃城區3鄉鎮9村360戶農戶進行了面接式訪談式調研所獲得的一手數據。整理后得到有效樣本332份,有效樣本率為92.2%,其中“一提一補”試點村156戶農戶,對照村176戶農戶。

具體抽樣過程遵循了隨機抽樣原則,從所有試點村中隨機抽取出東邢疃村、速流村、曹莊、肖家村、國家莊村作為樣本村,共收集有效問卷156份,并選擇這些村的鄰村作為其對照村(如表1所示),收集到有效問卷176份。之所以選擇鄰村作為對照,是因為鄰村與試點村在種植結構、資源稟賦、收入消費結構等方面具有相近特征,符合DID方法中對照村選擇的要求。其中,曹莊和國家莊村又是自對照村,這兩個村最初都是“一提一補”實施村,后因重新規劃布局劃分給了高新技術開發區,所以取消了“一提一補”。

表1 調查樣本分布Tab.1 Sample distribution in the survey

注:數據來源:2015年桃城區調研。

調查問卷主要搜集4個時間段(一提一補實施前一年、一提一補實施年、2011年、2014年)包括三個部分的信息:第一部分包括農戶家庭情況和生產特征,主要包括家庭基本情況、收入消費情況、種植結構、分地塊生產的投入和產出以及農戶非農活動情況;第二部分是地下水使用情況,包括機井產權狀況、供水成本、水價、水權、水市場以及水利基礎設施情況;第三部分是灌溉情況,主要包括分作物用水結構和用水量、供水時間、供水的公平程度、灌溉頻率和時長等。

3 “一提一補”政策對作物產量的影響分析

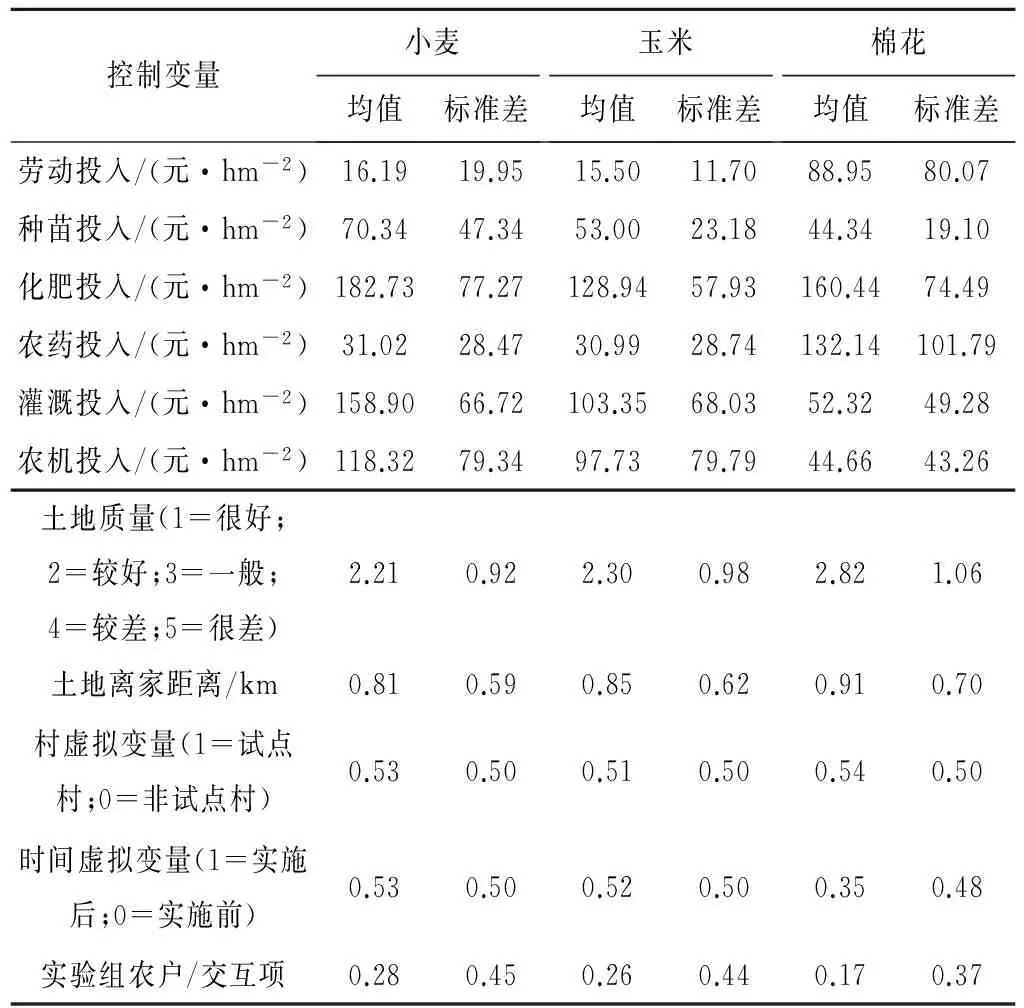

3.1 描述性統計分析

研究選擇當地最主要的三種作物(小麥、玉米和棉花)展開分析。由于選取了4個時間段,在實際處理過程中,取每個地塊一提一補前一年和實施年單產水平的平均值作為一提一補實施前的值,取2011年和2014年單產水平的平均值作為一提一補實施后的值。從表2中可以看出,試點村作物單產水平都較高于非試點村,同時從二重差分值βDID可以看出,除了小麥的單產漲幅非試點村和試點村基本持平以外,玉米和棉花的二重差分值βDID均為正,意味著一提一補的實施對農戶作物單產可能存在積極的影響。

表2 “一提一補”政策對農戶作物單產影響的交叉分析 kg/hm2

3.2 計量模型分析

本文通過半對數普通最小二乘法(OLS)、雙對數模型和半對數廣義最小二乘法(GLS)利用地塊數據分別對“一提一補”政策對農戶主要三種作物產量的影響進行了估計。選取的控制變量如表3所示。

表3 產量模型的變量統計描述Tab.3 Statistical description of variables in production models

表3中,所有的投入都已經用消費價格指數CPI折算成2001年水平,以消除通貨膨脹因素的影響。我們用stata11.0分別對三個模型進行回歸,回歸結果如表4所示,其中模型1、模型2、模型3分別對應半對數OLS估計、雙對數模型和半對數GLS估計。

表4 估計結果Tab.4 Estimation outcomes of production models

注:①()中的值為t值;②“*”、“**”、“***”分別表示在10%、5%、1%顯著性水平下顯著。

從表4中我們可以發現,3個模型中我們最關注的交互項實驗組農戶的系數都為正,且基本顯著,這也與之前描述性統計的結論基本相符,說明在其他條件相同的情況下,“一提一補”政策的實施有助于促進農作物產量的提高。

4 “一提一補”政策對農戶收入的影響分析

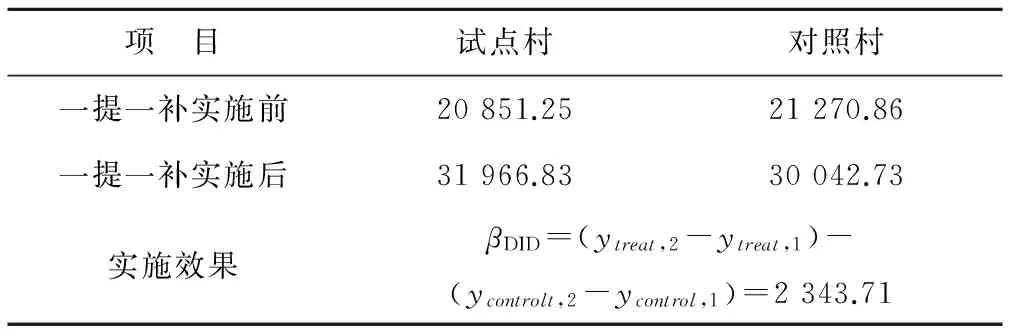

4.1 描述性統計分析

表5是利用倍差法對“一提一補”制度對農戶收入的影響進行交叉分析。由于收集到了一提一補前一年、一提一補實施年、2011年、2014年4個時間段的數據,在實際處理過程中,所有戶均收入都用消費價格指數CPI折算成2001年水平,一方面以消除通貨膨脹的影響,另一方面可以避免不同村政策實施年不同帶來的麻煩。同作物產量的描述性統計一樣,取一提一補前一年戶均收入水平和一提一補實施年戶均收入水平的平均值作為一提一補實施前的值,取2011年戶均收入水平和2014年戶均收入水平的平均值作為一提一補實施后的值,得到表5.1中的結果。由表中可以看出,試點村戶均收入水平較高與非試點村,而表示實施效果的二重差分值βDID為正,表明一提一補政策對試點村農戶戶均收入可能存在正向影響。

表5 “一提一補”政策對農戶收入影響的交叉分析Tab.5 Cross-over analysis of “collect then refund” policy’seffect on households’ income

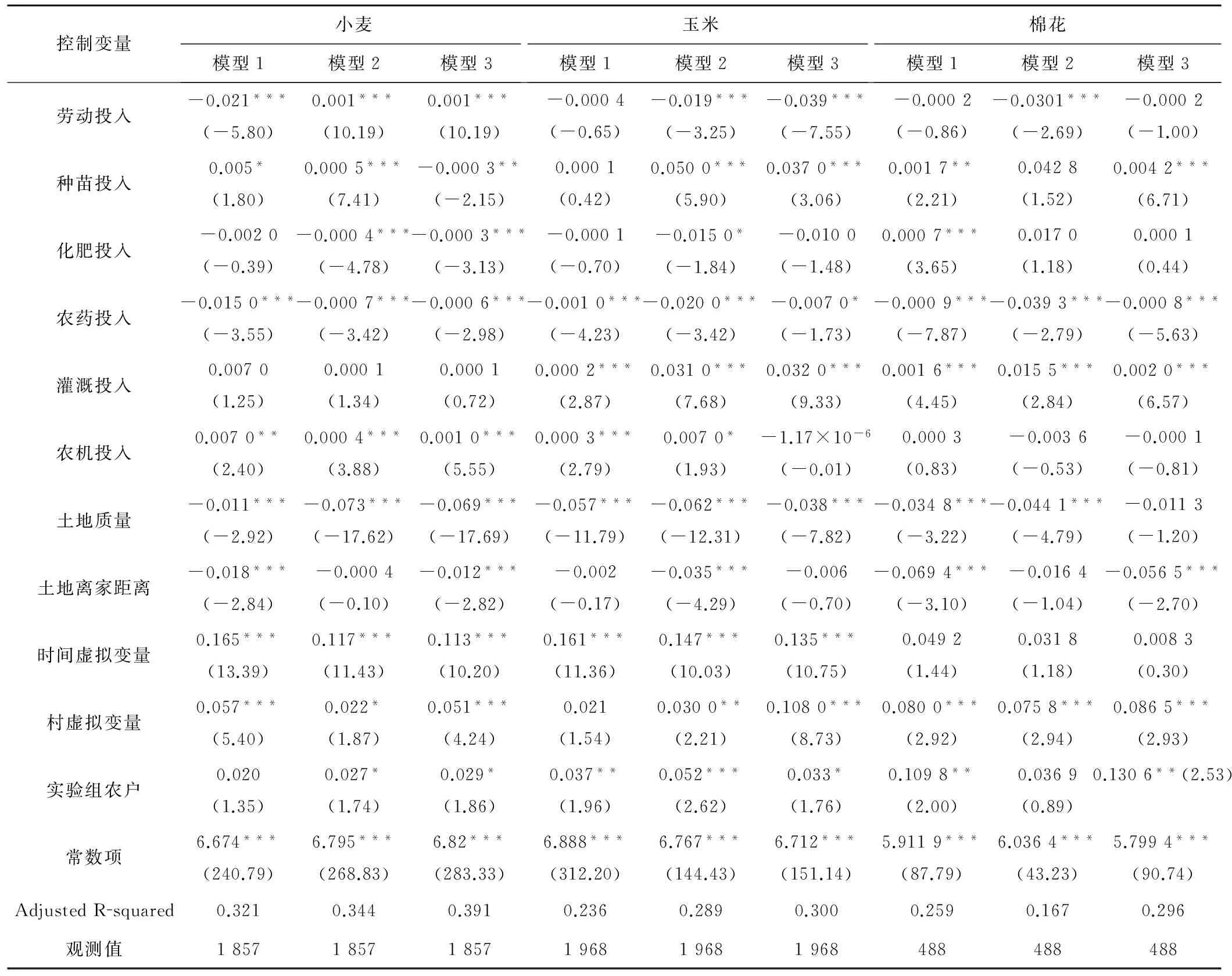

4.2 計量模型分析

同樣,筆者依然選用半對數普通最小二乘法(OLS)、雙對數模型和半對數廣義最小二乘法(GLS)建立收入決定方程。由于政策對農作物產量的影響是正向的,產量的增加會促進農戶收入的增加,故我們預期政策對農戶收入的影響也是正向的。模型選取的解釋變量包括戶主年齡、戶主受教育程度、耕地面積、非農就業時間、戶主是否是村干部、家庭勞動力人數、水價、農戶擁有的小白龍長度以及交互項實驗組農戶。我們最關心的依然是交互項實驗組農戶的系數。其中需要解釋的是,農戶擁有的小白龍是指農戶家中澆地用的塑料軟管,能夠減少灌溉過程中水資源的浪費,節省灌溉成本。解釋變量的描述性統計如表6所示:

表6 收入決定模型解釋的變量統計描述Tab.6 Statistical description of variables in income decision model

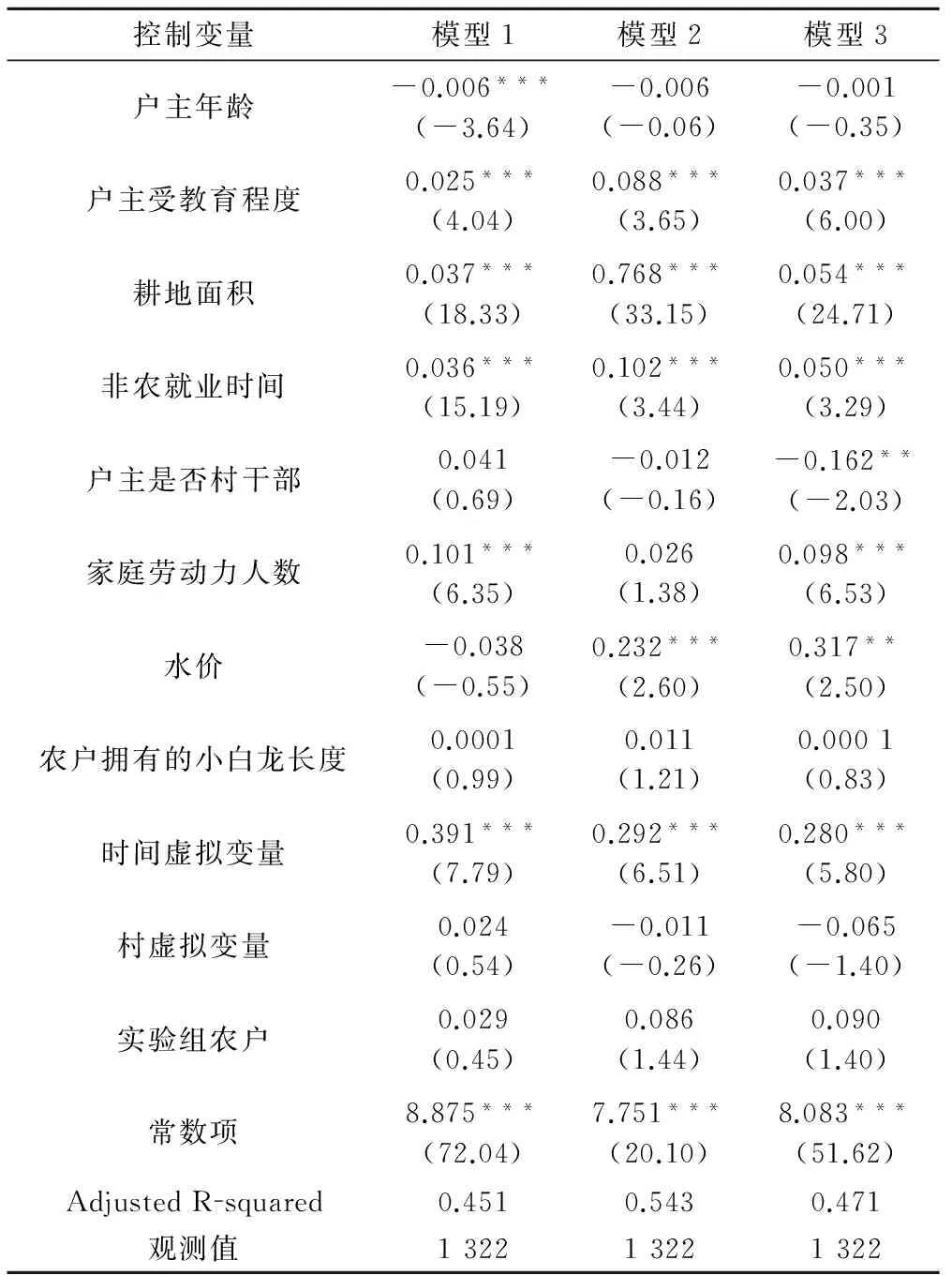

模型回歸結果如表7所示,其中模型1、模型2、模型3依然分別對應半對數OLS估計、雙對數模型和半對數GLS估計。

表7 收入決定模型估計結果Tab.7 Estimation outcomes of income decision model

注:①()中的值為t值;②“*”、“**”、“***”分別表示在10%、5%、1%顯著性水平下顯著。

3個R2分別達到了0.451、0.543和0.471,說明3個模型具有較好的解釋能力。各變量符號與預期基本一致,時間虛擬變量的系數都顯著為正,說明農戶的收入水平隨著經濟社會的發展有了顯著提高,但在模型結果中,村虛擬變量以及我們最關心的交互項實驗組農戶均不顯著,而交互項系數符號均為正與描述性統計結果一致,說明其他條件一定的情況下,試點村和非試點村的農戶收入水平無顯著差異,同時“一提一補”水價政策的實施不會引起農戶收入水平的減少。

5 結 論

傳統的農業水價政策可能會加重農戶負擔而增加農戶的抵觸心理,因而受到了許多學者的質疑。本文通過對桃城區332戶農戶的實地調研,建立DID模型研究“一提一補”水價政策對農戶作物產量和收入分配的影響,結果表明該制度的實施不會對作物產量和農戶收入產生負面影響,甚至會提高作物產量。這也表明“一提一補”水價制度的先提水價、后予補貼、節獎超罰的形式,為我國水價改革提供了一種既能提高農業用水效率又能兼顧公平的新的發展模式。在地下水超采問題嚴重的華北地區,推廣該制度對于實現“節水保糧增收”的目標、緩解地下水超采具有重要現實意義。

□

[1] 中華人民共和國水利部. 中國水資源公報. 2013[M].北京:中國水利水電出版社, 2013.

[2] 尉永平, 陳德立, 李保國. 農業水價調整對解決華北平原水資源短缺的有效性分析——河南省封丘縣農業水價調查分析[J]. 資源科學, 2007,29(2):40-45.

[3] 王金霞, 黃季焜, 張麗娟,等. 北方地區農民對水資源短缺的反應[J]. 水利經濟, 2008,26(5):1-3.

[4] Johnson N, Revenga C, Echeverria J. Managing Water for People and Nature[J]. Science, 2001,292(5519):1 071-2.

[5] 劉 靜. 農村小型灌溉管理體制改革研究[M]. 北京:中國農業科學技術出版社, 2012.

[6] 王曉君, 石敏俊, 王 磊. 干旱缺水地區緩解水危機的途徑:水資源需求管理的政策效應[J]. 自然資源學報, 2013,(7):1 117-1 129.

[7] Perry C J. Charging for irrigation water: the issues and options, with a case study from Iran[C]∥ International Water Management Institute, 2001.

[8] Ray I. Farm-level incentives for irrigation efficiency: Some lessons from an Indian canal[Z]. 2002:64-70.

[9] Chen S, Wang Y, Zhu T. Exploring China’s Farmer-Level Water-Saving Mechanisms: Analysis of an Experiment Conducted in Taocheng District, Hebei Province[J]. Water, 2014,6(3):547-563.

[10] Moore M R, Gollehon N R, Carey M B. Multicrop production decisions in western irrigated agriculture: the role of water price.[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1994,76(4):859-874.

[11] Schaible G D. Water conservation policy analysis: an interregional, multi-output, primal-dual optimization approach[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1997,79(1):163-177.

[12] Varela-Ortega C, Sumpsi J M, Garrido A, et al. Water pricing policies, public decision making and farmers' response: implications for water policy[J]. Agricultural Economics, 1998,19(1-2):193-202.

[13] 廖永松. 灌溉水價改革對灌溉用水、糧食生產和農民收入的影響分析[J]. 中國農村經濟, 2009,(1):39-48.

[14] 劉 瑩, 黃季焜, 王金霞. 水價政策對灌溉用水及種植收入的影響[J]. 經濟學:季刊, 2015,(4).

[15] 孫梅英, 張寶全, 常寶軍. 桃城區“一提一補”節水激勵機制及其應用[J]. 水利經濟, 2009,27(4):40-43.

[16] 常寶軍. “一提一補”調控機制及其應用研究[J]. 中國水利, 2008,(B08):44-45.

[17] 常寶軍, 劉毓香. “一提一補”制度節水效果研究[J]. 中國水利, 2010,(7):41-44.