長河壩水電站泄洪洞進口邊坡穩定性監測分析

楊 磊,鄧建輝,鄭 路 ,劉鐵新,陳鱗泉

(1.四川大學 四川大學-香港理工大學災后重建與管理學院,成都 610065; 2. 四川大學 水力學與山區河流開發保護國家重點實驗室,成都 610065)

長期以來,水電站建設邊坡的穩定性一直是工程地質界和巖石力學界研究的熱門問題之一[1-6]。中國近年的水電站開發多處于高山峽谷之中,巖石邊坡開挖面積大,地質結構復雜,斷層、節理穿插其中,邊坡高而陡等一系列的問題,使得水電站建設的施工期和運行期的穩定性受到了嚴重影響[1]。實踐證明,有效處理水電站邊坡穩定的方法有理論分析、監測控制系統和專家經驗相結合的綜合集成理論和方法[3-8]。大型邊坡一般都需建立大型監測系統來監測邊坡的穩定狀況,如黃金坪水電站進水口邊坡[1]、小灣電站高邊坡[8]、長河壩水電站右壩肩邊坡[9]、錦屏一級水電站左岸邊坡[10-12]、大崗山右岸邊坡[13]等,都是建立了長期的監測系統,并根據監測情況對工程進行改進,取得良好的效果。本文以長河壩水電站泄洪洞進口邊坡監測成果為基礎,擬對該邊坡穩定性加以分析。

1 邊坡工程概況

1.1 邊坡概況及工程地質

長河壩水電站系大渡河水電規劃“三庫22級”的第10個水電站,上接猴子巖梯級電站,下游為黃金坪電站。長河壩水電站為礫石土直心墻堆石壩,壩頂高程1 697 m,最大壩高240 m,裝機容量2 600 MW。壩址區河道由南東向轉成南西向,形成近90°的河彎,河谷形態呈“V”型谷,枯水期河水面寬80~106 m,正常蓄水位寬509 m;覆蓋層厚度65~75 m,巖性為晉寧期-澄江期侵入巖體,以花崗巖及石英閃長巖為主,巖體致密堅硬完整,地應力較高,最大水平地應力達24.17 MPa。

進口區分為泄洪洞進口邊坡和放空洞進口邊坡。限于篇幅,且放空洞和泄洪洞進口邊坡工程地質條件和分析方法近似,文中只介紹泄洪洞進口邊坡的穩定監測分析。

泄洪洞進口位于雙叉溝堆積體對岸下游至象鼻溝間的坡段,全長約200 m,1號泄洪洞進口,縱向坡自然地形坡度45°~50°;2號、3號泄洪洞進口縱向坡自然地形坡度40°~45°。此段岸坡在1 600 m高程以下地貌上多呈陡壁,坡度80°左右,其上的泄洪洞進口段自然地形坡度45°~55°(約1 800 m高程以下)和25°~45°(約1 800 m高程以上)。

1.2 裂隙發育情況

泄洪洞進口邊坡坡體內主要出露澄江~晉寧期石英閃長巖(δ(3)02)和中粗粒花崗巖(γ(4)2),其下部公路邊見侵入少量細晶花崗巖脈(γl)。泄洪洞進口部位無區域性斷裂通過,地質構造以次級小斷層、節理裂隙為特征。次級斷層發育有f9、f10,f38等(表1),坡體中主要發育J4、J7、J2、J6、J3、J1等長大裂隙結構面(表2),以J4、J7、J2、J6等4組結構面較為發育。此外,mj5裂隙密集帶從泄洪洞進口穿過。天然邊坡巖體結構總體以塊裂結構為主,局部鑲嵌結構,巖體總體為Ⅲ類。

表1 泄洪洞進口小斷層、密集帶發育統計表Tab.1 The statistics of the development of small faults andintensive area of spillway entrance

前期研究表明進口邊坡整體穩定。局部塊體的穩定性主要受控于J4、J7兩組陡傾角裂隙及J6、J2組兩組中緩傾角裂隙。其主要的變形破壞方式為:① 沿J4、J7組陡傾角裂隙的卸荷拉裂變形,形成明顯的拉裂縫,構成板裂狀的結構,易發生傾倒拉裂破壞。②內側及洞臉邊坡中以J6組傾角裂隙為底滑面,發生局部的滑移拉裂破壞,其中J4組裂隙構成后緣拉裂面,J7組裂隙為側向切割面。③ 內側坡中,J2組或J1組裂隙走向與開挖面近于平行,且傾向坡外,由于其傾角小于開挖坡腳,易發生滑移拉裂破壞,其中J4組裂隙作為側向割裂面,J7組裂隙作為后緣拉裂面。④外側坡中,局部沿J3組裂隙易發生滑移拉裂破壞。

表2 泄洪洞進口段裂隙發育統計表Tab.2 The statistics of cracks of spillway entrance

2 邊坡穩定分析

2.1 計算方法

采用Morgenstern-Price(M-P)法進行二維穩定性計算,計算軟件采用美國GEO-SLOPE公司的Geostudio2007軟件。首先,根據地質調查及前期計算成果,結合長河壩壩址所在區域歷史地震活動情況及進口邊坡穩定性現狀,選取典型的不利剖面反演結構面的參數(連通率)。然后,根據反演的結構面參數,計算邊坡開挖后的安全系數,提出加固措施并計算加固后的安全系數。

考慮連通率條件下,結構面參數按結構面與巖體的長度采用加權平均法進行計算。

2.2 結構面參數反演

進口邊坡的穩定性主要受緩傾坡外的裂隙J6控制,因此選取與J6傾向一致的剖面(J6-1剖面)作為計算的控制剖面,進行結構面連通率反演。考慮兩種滑動模式,計算模型及相應的滑動模式見圖1。

圖1 進口邊坡J6-1剖面計算模型Fig.1 Calculation model of J6-1 profile of inlet slope

計算時,選取不同的結構面連通率,進行安全系數的敏感性分析。采用加權平均法得到的結構面計算參數見表3。經計算分析,結合長河壩壩址所在區域歷史地震活動情況及進口邊坡穩定性現狀,將天然邊坡地震狀況下邊坡穩定安全系數按1.0考慮,確定結構面連通率為83%,見表4。

表3 不同連通率下結構面強度參數Tab.3 The intensity parameters of structural planeunder different connectivity rates

表4 進口邊坡J6-1剖面開挖前安全系數計算成果Tab.4 The calculation results of safety factor before excavation of J6-1 section of inlet slope

2.3 邊坡穩定性計算

根據泄洪洞布置及地質條件,洞臉坡塔基開挖高程至塔頂高程(1 697.00 m)段為垂直開挖,塔頂高程以上開挖坡比1∶0.22。

邊坡支護以預應力錨索為主,輔以系統噴錨及截排水系統等。根據邊坡的實際開挖及支護情況,對進口邊坡各剖面進行加固前后的安全系數計算。

穩定性評價考慮持久狀態和偶然狀態。持久狀況為水庫正常蓄水位運行工況,荷載組合為基本荷載自重;偶然狀況為基本組合+地震荷載。不同工況加固前、后的安全系數計算成果見表5。從計算結果可見,如不考慮加固,開挖之后部分塊體穩定性較開挖前有所降低,安全系數不能滿足規范要求。考慮加固措施后,安全系數總體能滿足規范要求。

表5 泄洪洞進口邊坡安全系數計算成果Tab.5 The calculation results of safety factorfor inlet slope of spillway tunnel

3 邊坡變形監測及成果分析

3.1 邊坡監測布置

泄洪洞邊坡監測內容包括內、外部變形監測與錨索受力監測[14,15]。

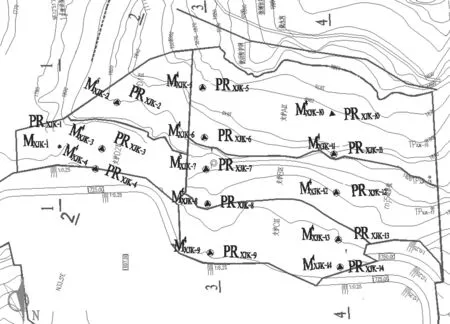

外觀變形監測采用GPS監測系統,共布置GPS觀測墩39個,測點布置見圖2。內部變形監測采用多點位移計,內部變形監測和錨索測力監測主要布置在泄洪洞進口邊坡,共布置4個監測斷面,監測剖面1、3、4分別沿1、2、3號泄洪洞中心線布置,監測剖面2位于1、2號泄洪洞之間,沿主要潛在底滑面J6裂隙傾向布置,測點布置見圖3。其中,內觀多點位移計18套,錨索測力計18臺,多點位移計與錨索測力計安裝在相同部位,以便于對監測成果進行對比分析。

圖3 泄洪洞進口邊坡多點位移計及錨索測力計監測布置圖Fig.3 Monitoring arrangement plan of multiple position extensometer and anchor cable gauges for inlet slope of spillway tunnel

3.2 邊坡監測成果分析

(1)外部變形監測成果統計。外部變形監測成果見圖3,其中,X為坡向的位移;Y為河流方向位移;H垂直方向位移。泄洪洞進口邊坡外部變形觀測成果表明,X向累計位移量在-24.8~49.1 mm范圍;Y向累計位移量在-24.60~62.10 mm范圍;H向累計位移量在-35.40~73.90 mm范圍。從整體監測成果來看,開挖引起的邊坡變形量級適中,為厘米級,邊坡較為穩定。

(2)錨索測力計監測成果統計。監測數據表明錨固力主要以預應力損失為主,預應力損失統計結果如圖4所示,在錨固力鎖定值的基礎上損失率為-4.14%~13.00%,預應力損失率在0~10% 以內的達到72.22%。錨固力增長的有1臺,為PRXJK-14。其中2-2監測剖面PRXJK-3,3-3監測剖面PRXJK-6、PRXJK-7,4-4監測剖面PRXJK-13等4支錨索測力計損失率超過10%,結合多點位移計監測成果,損失率過高的原因應與強卸荷松弛區灌漿質量不易保證有關。錨索錨固力隨時間總體存下降趨勢,以PRXJK-7為例,錨固力隨時間的變化見圖5,目前錨固力變化基本趨于平緩。

圖4 錨索應力損失統計分布柱狀圖Fig.2 Bar graph of pre-stress loss of anchor cables

圖5 PR7錨固力及損失率隨時間關系Fig.5 Relationship between anchoring force and loss rate with time

(3)內部變形監測成果統計。從監測數據來看,多點位移計孔口實測位移量在-3.24~7.02 mm之間,位移計各點年變化量-7.96~7.50 mm。受監測時間段以及儀器埋設等因素影響,1-1和2-2監測剖面測得的位移量普遍偏小或為負值,3-3和4-4監測剖面開挖邊坡中下部測得的位移相對較大。

從位移與時間關系曲線來看(圖6),位移隨時間呈階躍式發展,上述部位位移主要發生在2014年10月17-29日。在該時間段,1760高程錨索錨固力也出現了上升現象。結合該剖面地質結構,推斷該部位位移應為J6結構面的張開及錯動位移,其潛在變形破壞模式以J6為底滑面、J4為后緣拉裂面。該部位位移變化速率在后期逐漸減緩,特別是2016年3-4月位移出現下降(圖6),且錨索錨固力趨于平緩,說明其現狀條件下處于穩定狀態。

圖6 泄洪洞進口M4XJK-13號多點位移計監測曲線Fig.6 Monitoring curve of M4XJK-13 multiple position extensometer for spillway tunnel

截止到2016年8月1日,各多點位移計位移變化速率較小(小于0.5 mm/月)。由于大部分多點位移計安裝于自然邊坡的強卸荷松弛區,灌漿質量難以保證,一定程度上影響了監測成果的規律性。但是從整體成果來看,多點位移計的觀測值較小,表明邊坡穩定狀況良好。

3.3 監測成果小結

綜合變形與應力觀測成果,邊坡整體變形量級適中或偏小,錨索錨固力以適度松弛為主,不論變形與應力目前均趨于收斂,表明該邊坡整體穩定性較好。

4 結 語

(1)根據邊坡實際的開挖及支護情況,結合邊坡監測與地質資料分析所反映出來的潛在破壞模式,采用二維極限平衡分析方法對泄洪洞及放空洞進口邊坡進行了穩定性復核。穩定性計算成果表明,對邊坡進行預應力錨索加固后,邊坡整體穩定性滿足規范要求。

(2)從監測成果來看,邊坡的整體變形量級適中或偏小,錨索荷載以適度松弛為主,且應力與變形已趨于收斂。邊坡現狀穩定。監測剖面3-3和監測剖面4-4位移量相對較大,其潛在變形破壞模式以J6為底滑面、J4為后緣拉裂面,與地質分析結果一致。該部位位移變化速率在后期逐漸減緩,在現狀條件下處于穩定狀態。

理論與實際監測結果表明,長河壩水電站泄洪洞進口邊坡的變形已基本趨于穩定,且變形量級在安全容許范圍內,邊坡處于穩定狀態。

□

[1] 李林芮, 鄧建輝, 鄭洪春, 等. 黃金坪水電站進水口邊坡穩定監測分析[J]. 四川大學學報(工程科學版), 2014,(S1):116-121.

[2] 童志怡, 陳從新,徐 健,等. 邊坡穩定性分析的條塊穩定系數法[J]. 巖土力學, 2009,30(5):1 393-1 398.

[3] 周桂云, 李同春. 基于靜動力有限元的邊坡抗震穩定分析方法[J]. 巖土力學, 2010,31(7):2 303-2 308.

[4] Segalini A, Gianig P. Numerical model for the analysis of the evolution mechanisms of the Grossgufer rock slide[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2004,37(2):151-168.

[5] 周創兵. 水電工程高陡邊坡全生命周期安全控制研究綜述[J]. 巖石力學與工程學報, 2013,32(6):1 081-1 093.

[6] 張金龍, 徐衛亞, 金海元, 等. 大型復雜巖質高邊坡安全監測與分析[J]. 巖石力學與工程學報, 2009,28(9):1 819-1 827.

[7] 張正虎, 袁孟科, 鄧建輝, 等. 基于改進灰色-時序分析時變模型的邊坡位移預測[J]. 巖石力學與工程學報, 2014,(S2):3 791-3 797.

[8] 趙明華, 劉小平, 馮漢斌, 等.小灣電站高邊坡的穩定性監測及分析[J]. 巖石力學與工程學報, 2006,25(增1):2 746-2 750.

[9] 陳佳偉, 鄧建輝, 魏進兵, 等.長河壩水電站右壩肩邊坡裂縫成因分析[J]. 巖石力學與工程學報, 2012,31(6):1 121-1 127.

[10] 趙 博, 徐衛亞. 錦屏一級水電站左岸邊坡深部變形安全監測分析[J]. 人民長江, 2011,42:101-103.

[11] 黃志鵬, 董燕軍, 廖年春, 等. 錦屏一級水電站左岸開挖高邊坡變形監測分析[J].巖土力學, 2011,31(增2):235-242.

[12] 宋勝武, 向柏宇, 楊靜熙, 等. 錦屏一級水電站復雜地質條件下壩肩高陡邊坡穩定性分析及其加固設計[J]. 巖石力學與工程學報, 2010,29(3):442-458.

[13] 黃 春, 柯善軍. 大崗山水電站工程邊坡穩定性分析[J]. 中國水能及電氣化, 2010,(9):43-46.

[14] 黃秋香, 汪家林, 鄧建輝. 基于多點位移計監測成果的坡體變形特征分析[J]. 巖石力學與工程學報, 2009,28(增1):2 667-2 673.

[15] 二灘水電開發有限責任公司. 巖土工程安全監測手冊[M]. 北京: 中國水利水電出版社, 1999:73-9.